コロナ以降のビジネスシーンにおいて、「どのように働くか」は大きなテーマだ。リモートワークが進み、働き手が働き方を選択できる時代がやってきている。そこで考えたいのは「仕事」と「遊ぶ」の関係性。シリコンバレーの潮流から芽生えた「遊ぶように働く」というワードは、コロナ禍を経てあらためて注目が集まっている。

生産性や成果第一のビジネスシーンにおいて、果たして本当に「“遊ぶように”働く」ことはできるのだろうか? この問いを考えるにあたり、オフィスシーンの変遷に詳しいコクヨ株式会社の山下正太郎さんに話を聞いた。

(この記事は2023年7月20日(木)に発売された『XD MAGAZINE VOL.07』より転載しています)

山下正太郎(やました・しょうたろう)

『WORKSIGHT』編集長/コクヨ ヨコク研究所・ワークスタイル研究所 所長。2011年『WORKSIGHT』創刊。同年、未来の働き方を考える研究機関「WORKSIGHT LAB.」(現ワークスタイル研究所)を立ち上げる。2022年、未来社会のオルタナティブを研究/実践するリサーチ&デザインラボ「ヨコク研究所」を設立。

コクヨ社の実験的な取り組み

「THE CAMPUS」は、コクヨ社が運営する「働く・暮らす」の実験場だ。もとはオフィスビルだった建物の一部を開放し、ラウンジや公園、ショップ、コーヒースタンドを新しく創設。街に開かれたオフィスの在り方を実現した。コクヨ社自体は、高度経済成長期の1969年から、社員が働く環境を見学可能な「ライブオフィス」として、公開してきている。

コクヨ社の取り組みが面白い。そう思ったのは、雑誌とニュースレターで展開する『WORKSIGHT』というオウンドメディアを知ったことがきっかけだった。それまでは、世界の最先端のオフィス事例を紹介する専門誌だったものが、2022年にリニューアルして以降、特集ごとに「植物」や「ゾンビ」など、本来の事業である文具やオフィス家具とは一見するとかけ離れたテーマを取り上げている。

そこからコクヨ社を調べてみれば、2021年2月には115年ぶりに企業理念を「be Unique.」と刷新し、同月に品川の自社ビルを働き方の実験場「THE CAMPUS」としてリニューアル。直近では、2023年の1月に「プロトタイプする暮らし」をコンセプトに、居室に加えラウンジやキッチンスタジオ、ポップアップスペースを備えた賃貸住宅「THE CAMPUS FLATS Togoshi」というプロジェクトを発表するなど、総じて実験的な取り組みが盛んだ。「遊ぶ」ことと「働く」ことの関係性を考える上で、こうしたコクヨ社の事業領域に縛られない活動の余白性にヒントがあるのではないだろうか。

コクヨ社の幅広い活動の中で、山下正太郎さんは長年世界中のオフィス事情や働く環境をリサーチしてきた。山下さんは、『WORKSIGHT』の編集長を務める他、同社で「ワークスタイル研究所」「ヨコク研究所」という2つの研究組織の所長も兼任している。働く中での「遊ぶ」ことを考える前に、まずはその専門的な知見から、一般的なオフィス環境と働き方の変遷を教えてもらった。

ワークスタイルとワークプレイスの変遷

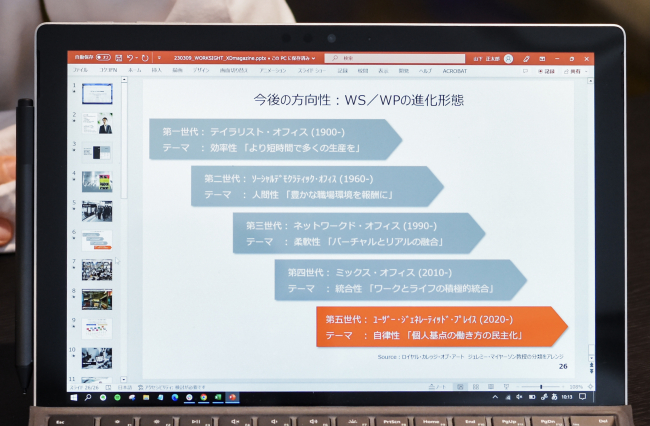

具体的な年表や詳細などは図版fig.1を見ていただくとして、そもそも「遊ぶ」につながる概念は2000〜2010年辺りに顕著になった「ミックスオフィス」だそうだ。「ワークライフバランス」を区切ることをやめ、企業や働き手、そして社会情勢の変化によって、さまざまなオフィス形態が立ち現れてきたという。「遊ぶように働く」を代表するように見えるシリコンバレーの企業は、どのような考えでオフィス環境の構築を進めたのだろう。

山下さん「まさにこの20年くらいの働き方のトレンドはシリコンバレーがつくっています。基本的な考え方は、ガレージ。趣味の機械いじりが高じて、そういう仲間を集めてたら、会社になってしまった、みたいな。つまり遊びが仕事になっちゃったような人たちの、遊び場みたいな職場にしようっていうマインドがベースだったんですね。そういう人たちが実際の社会を変えてきたし、AppleやMeta(元Facebook)のオフィスを見れば分かる通り、働く空間にしても制度にしても、意図的に遊びの要素を設計思想に取り入れていますよね」

fig.1|ワークプレイス研究の権威であるジェレミー・マイヤーソンによる分類(第1〜4フェーズ)をベースに、現在までのワークスタイルやワークプレイスの変遷を、山下さんは以下のように整理している。

・ 第1フェーズ:オフィスという概念が生まれたのは、産業革命後の1900年頃。それまで家の中が中心だった仕事の場が工場に移され、時間あたりの仕事の効率化が図られた。

・ 第2フェーズ(ソーシャルデモクラティック・オフィス):1960年代頃は高い賃金ではなく、より良質な労働環境を働き手に提供しようとした。

・ 第3フェーズ(ネットワークド・オフィス):1990年代以降は、インターネットの普及により時間と場所に縛られない働き方が可能となり、「ワークライフバランス」がキーワードとなる。

・ 第4フェーズ(ミックス・オフィス):2010年代頃で、ワークとライフを積極的に統合し、オフィスの中でも「遊び」の要素を盛り込んだり、自宅やさまざまな都市空間の中にも働く環境を整えようとした。

・ 第5フェーズ(ユーザー・ジェネレーテッド・プレイス):山下さんは、2020年代の現在を第5フェーズとして、ワーカー側が働き方を構築していく時代と考えている。

AppleやMetaに加え、AlphabetやGoogleなどのオフィス写真を検索して見てみると、いわゆる無個性なオフィス然とした空間ではなく、立派なフードスペースや心地良い談笑スペースが設けられたりと、随所に遊びや余白が効いたオフィス設計が見られ、やはり「遊ぶように働く」を体現しているように見える。ここでひとつ疑問なのが、なぜオフィスに遊ぶ要素を取り入れているのか、ということ。こうしたスペースの有無は、働き手にどういう影響があるのだろうか。「ここでワークライフバランスの話に戻るのですが」と山下さんは続ける。

山下さん「要は会社に来てもらうための仕掛けなんです。ガレージは、オープンな場所に集まることでコミュニケーションが増え、新しいアイデアが生まれるという場のメタファーなんです。組織が大きくなれば、カフェテリアを無料にしたり、さまざまなエンターテインメント要素を意図的に盛り込んでいく。言葉は悪いですが、家に帰る理由を奪うような施設といってもいいかもしれません。会社に長く居てもらうことがコミュニケーションの発生に直結するという発想がこの遊びの要素に表れているんですね」

「遊ぶように働く」ことを体現していると思っていたシリコンバレーのオフィスの在り方は、皮肉にも企業側が社員により一層働いてもらいたいからこしらえたものだったのだ。しかし、私たちが考えたい「仕事における遊び」とは、もっと個人としての態度や実践にあるような気もする。そんなことを思っていると、山下さんが「企業主導だった働き方が、コロナ禍の影響によって働き手主導になってきたんですよ」と付け加えた。

働き手が「どう働きたいか」を問われる時代に

山下さん「思いの外、オンラインで仕事ができることが分かってしまったことで、働き方を決める主体が企業から働き手に移りました。考える起点もワークじゃなくてライフ。これが現在のオフィス環境のトレンドである、『ハイブリッドワーク』です。『子供との時間を大切にしたい』とか『都会の家賃は高いから地方で暮らしたい』とか、今まで抑圧されていた個人の生き方を起点にして、働き手自身が働き方を再構築していく。“いかに遊びながら働くか”や、“いかにプライベートの遊びを充実するか”が、働き手に委ねられ始めたということです」

「ハイブリッドワーク」。簡単に捉えれば「こう働きたい」という意見を会社が聞き入れやすくなっているということだろう。それなら身に覚えがあるし、周りでもコロナ禍を経て、地方に拠点を移したり、2拠点で生活したり、極端に出社日を減らしたりした人は、多くはないが確かにいる。しかし、「自由は不自由」とよくいうが、働き手側が主導権を持つことを嫌だなと思う人と、嬉々として行動する人がくっきりと分かれそうな話である。

山下さん「それは国や組織単位で支配的な“空気=コンテクスト”で決まるといえるかもしれません。文化人類学者エドワード・ホールが提唱した概念で、一般的に欧米はコンテクストが低いとされ、場の空気がどうこうではなく、ルールさえ決まっていれば、あとはそのルールの中で個人が自由に解釈して行動する。一方で、日本は世界で最もハイコンテクストといわれていて、いまだに空気が支配的。例えば上司が出社していたら、部下も出社するのが当たり前、というようなルールが形骸化する組織も少なくありません」

「役に立つ」から、いかに離れられるか

日本の企業の傾向として、コンテクストの高低によって働き方の向き不向きがあるという話を聞くと、コロナウイルスが日本の働く環境に与えた大きさをあらためて実感する。分散して働くことが最も苦手な国民が強制的に分散させられてしまったのだ。

山下さん「それまでの朝から晩までハイコンテクストな会社に浸っている状態から、強制的にオンラインで働くことがコンテクストから引き剥がれることにつながりました。『あれ、なんでこんなに働いていたんだっけ? ほんとに今やってることに意味があるんだっけ?』と我に返ったわけです。手法やルールだけ変えても、コンテクストと適合しなければ働き方は定着しません。その意味では、ハイコンテクストからローコンテクストへと社会的/組織的に変化したことは、今後の日本の働き方を考える上でとても大きな意味を持ちます」

コンテクストを変える。仮に大手の企業に勤める一個人であれば、なかなか簡単に実現できる話ではない。でも漠然と、もっと自分らしく、よりヘルシーな環境で働きたいと考える人は多いだろう。そのために、個人がなし得る思考法や、実践はないのだろうか。

山下さん「もちろん個人側にも問題があります。日本では自分の生き方にオーナーシップを持てない人が多いですね。会社との対等な関係や勤務形態の自由度が高くなる、つまり働き方の主導権が働き手に移るということは、自分の人生の中に“働く”をどう位置づけるかということです。流れに任せて仕事一辺倒という選択もアリですが、もし変えたいと思うなら、例えば“役に立つ”という発想から距離を取ることが今後、重要になるかもしれませんね。収入や評価など何かとクリアに計測可能な労働環境においては、常に最速で目的を達成することにとらわれがちです。仕事以外で容易に価値づけができないような『世界』を自分の中にいくつ持てるかが、これからのワーカーに求められることではないでしょうか」

そんなビジョンを雄弁に語る山下さんの活動は本当に多岐にわたる。山下さんに「ヨコク研究所」での活動のモチベーションを聞くと、「社会の新しい可能性を調べること自体が単純に楽しいから」と笑った。

コクヨ社の事業領域とは距離を取った自身の活動について、山下さんは「会社をマッサージする感覚」だと説明する。

山下さん「例えばオウンドメディアである『WORKSIGHT』で唐突に“ゾンビ”特集のような企画を出せば『会社と関係ないことをやっている』『そんなものをつくってどうするんだ』という反応が社内からも聞かれます。一方で、『自分がやってる仕事もそこまで逸脱してもいいんだ』と捉えてもらえることもまた事実。

社内外を分けて考えていませんが、例えば大企業では容易に変えられないシステムや組織構造がつくられがちです。私たちの活動はそうやって拡大する仕組みに楔を打つための思考の余白を与えられるのではないかと思っています。ですからまずは自身が凝り固まってはいけない。編集部はプロの編集者じゃない、外部の素人の方々を中心に構成されていることもそのためです。手間はかかりますがプロが手ぐせでつくるものとは違う、素朴な感覚を重視したコンテンツを企画しています。それはコクヨが目指している“自律協働社会*1”のプロトタイプでもあります」

*1|2021年のコクヨ株式会社の企業理念の刷新(新たな企業理念は「be Unique.」)に伴い、会社として目指す社会像を「自律協働社会」と定義した。端的にいえば、今までの社会的な規範にとらわれ過ぎず、自分らしい生き方が選択できるような社会のこと。

ただ、新しい社会像であるため、「ヨコク研究所」には具体的な社会の在り方を探求していくという側面も目的のひとつとしてあるそうだ。

そもそも日本は安定志向であり、「変わらないこと」が良しとされてきた。一方でアメリカなどは、リストラなど、自身の環境の急な変化が当たり前のように起こり、常に自分が“どう生きるか”を構造的に問われている。働き方の多様性が認められるようになった今、私たちは、事あるごとに自分に“どう生きるか”を問い直す必要がありそうだ。それがたとえ骨が折れる作業であっても。

“働く”に内在される効率から離れ、“どう生きたいか”という自問から考える中に、遊ぶことと働くことの関係が見えてくるのかもしれない。

取材・文/koke1 写真/濱田晋

——7月20日発売のXD MAGAZINE VOL.07 特集『遊ぶ』は、全国の取り扱い書店のほか、プレイドオンラインストア、Amazonなどで販売中です。