小説を書くにあたり、イメージボードをつくるという作家の朝吹真理子さん。正確には小説のためというよりも、生活の中で去来する、頭の中に溜まっていったイメージを外に放出する過程が、結果的に小説の言葉になっていくのだという。

「過ぎ去った人や、いなくなった人に、もともとすごく関心がある」と語る朝吹さんは、数年前から関心を寄せている1945年の山の手空襲を調べるにあたり、神宮前に部屋を借りている。150年ほど前までここら一帯は茶畑だったという古いアパートの一室で、向こう側が淡く透けるイメージボードに囲まれながら、話を聞いた。

(この記事は2024年12月に発行された『XD MAGAZINE VOL.08』より転載しています)

朝吹真理子(あさぶき・まりこ)

1984年生まれ。慶應義塾大学大学院前期博士課程修了(近世歌舞伎専攻)。2009年、「流跡」でデビュー。2010 年、同作ドゥマゴ文学賞を受賞。2011 年「きことわ」で第144 回芥川賞受賞。2013 年、劇作家・飴屋法水との共同創作「いりくちでくち」を発表。2018 年、初の長編小説『TIMELESS』(新潮社)を刊行。他にエッセイ集『抽斗のなかの海』(中央公論新社、2019年)『だいちょうことばめぐり』(写真・花代、河出書房新社、2021年)がある。

──小説を書くにあたり、イメージボードをつくられていることを以前より耳にしていたので、今日はお話を伺うのをとても楽しみにしていました。ちなみに朝吹さんは、 「イメージボード」と呼んでいるのですか?

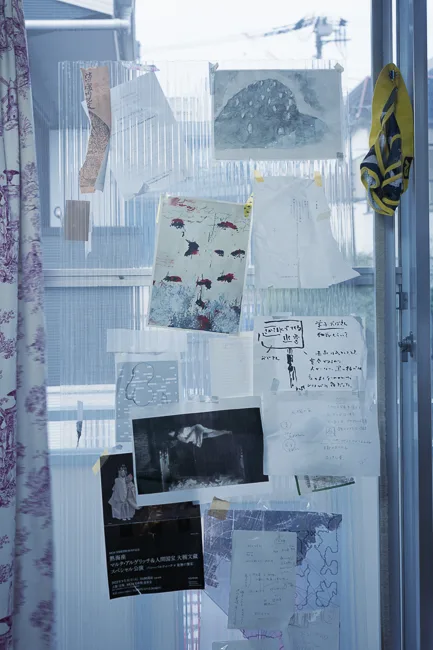

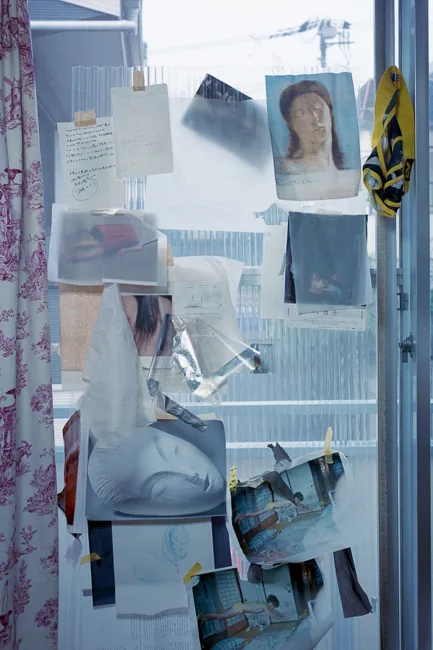

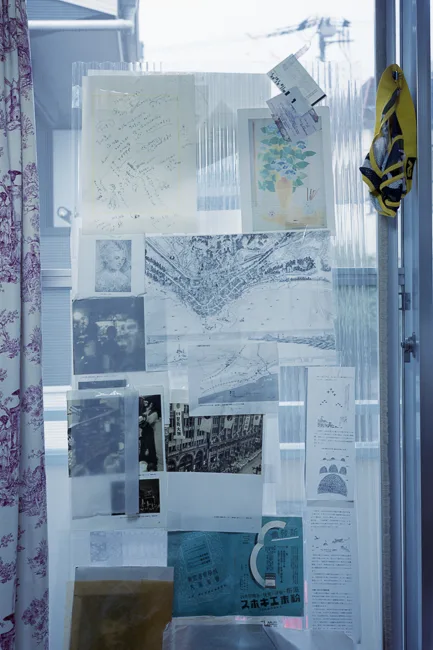

朝吹さん「じぶんではイメージボードって呼んでいます。編集者や友達は知っているので、書かないでまた貼ってやがるという感じだと思うのですが、取材は初めてです。今あ

るのは連載している小説『ゆめ』のもので、アクリルでできている波形トタンをホームセンターで買ってきて、テープやボンドでいろいろ貼っています。家にもあるので全部で七枚くらいかな。以前は、段ボールやブルーシートを使っていたこともあるんですけど。」

──素材の変遷があるのですね。改めて、イメージボードをつくるようになった背景には、何があったのでしょう。

朝吹さん「小説はじぶんでつくっていると思えなくて、やってくる、という感覚です。始まりも淡々しくて、気づいたら小説がそばにいて、その曖昧な感覚を係留しておくのがこのボードかな? と思います。子どもの頃から拾い癖があるのですがその頃とあまり変わらない気がします。以前書いた『TIMELESS』という小説は、とつぜん目の前に、屏風絵のような薄野原(すすきのはら)が広がりだして、二人の人が背中を向けて立っている姿がやってきました。

『この男女はいったい誰?どうしてこんな金色に塗り込められたようなところにいるのだろう? 心中?でも恋人同士じゃない気がする』みたいに、ふしぎなものを見たという感覚で、やってきている景色は、現実と同じか、それよりくっきりしてもいるんですね。子どもの頃は境界が曖昧で困ったことも多くて、大人になっても切羽詰まると境界が曖昧になるので、見たくない、とも思っています(笑) 。でもそのことで小説を書いているのですが。やってくるイメージは体に蓄積されるとおかしくなるので、外に出すために、ボードにくくりつけて過ごしています。」

──ボードというかたちは、朝吹さんにとってどんな意味があるのでしょう?

朝吹さん「もともとは、何か気になると雑誌や本の好きなところをちぎったり、コピーしたりして、ファイルしていたのですが、忘れっぽいのでファイルを閉じるとすぐ忘れてしまう。大きい段ボールをいくつも立てかけておいて、そこに、さっき話したような、走り書きやスケッチ、雑誌の切り抜き、そのとき気になったものをペタペタ貼っていくと、めくらなくてもいつでも見えているし、畳めば掃除もしやすいし、増やすのもガムテープでくっつけるだけ!これはいいと気づいて。

ブルーシートの素材は、壁に吊るしていました。2012年に飴屋法水さんという演出家・劇作家の方と国東半島で演劇の制作をしたとき、出演者の人たちの顔や、校庭の地図、半島の地図、鬼の顔、自分が日々歩いたときに気になった石とか苔も貼ったりして、寝るときにも見ていました。ブルシは強烈に平べったい青色で、貼っても貼ってもすきまの青が冴えざえしていて、好きです。

なんのためにつくっているの? とたまに尋ねられますが、本当のことを言うと、なんでつくるのか、じぶんに問わないのでよく分かりません。『貼る』が『書く』に手が変わったりしますが、勝手にそうなっていく感じで、でも、今長篇を書いているからかもしれないのですが、小説を書いていたのに、急にホームセンターへ行ったりすることもあります。無尽蔵に貼ることと書くことが、よくいえば往復運動になっているのかもしれないです。」

──往復運動のためにも、スクラップブックのように閉じられた状態ではなく、広げてあることが大事なのですね。よかったら、どんなものを貼っているか教えていただけますか。

朝吹さん「友達が拾ってきた八重桜の花びら、奄美かどこかのお祭りの飴玉、道で採取したかわいい苔とかも貼っています。糊付けもマステも適当使いで、ぼーっと見ていると、『工事中の赤いコーンと横たわるワンピースの女は同じに見えるから、ボードにくっつけてみようかな』とか、『これはもういらないから剥がそう』とか。飴は夏の暑さで溶けてしまって流石に捨てました。

私は記憶力がすごくいいわけではないのですが、過去になって風化しない記憶がたくさんあって、記憶もイメージも体の中に置いておくとおかしくなりそうで、外からもう一度見ることがしたいのかもしれないです。

やってくるイメージは、映像だけではなくて、感触とか匂いもあって、それを絵とかメモとかに流し込んだ気持ちで、ボードに吊るしています。感覚がイメージボードには生々しくぶらさがっているのですが、誰かと共有できるのかは分からないです(笑) 。」

──(笑)。

朝吹さん「今日のボードは『ゆめ』と『きんぎょのひるね』という小説とともにあります。人が飛んでいるように見える写真は、友達がたまたま撮ったものなのですが、夢の中の重力だと思って、2枚印刷して貼りました。同じ写真なのに動いても見える。この写真はすごく好きで、窓に貼ったりもしていました。後は友達がプレゼントしてくれたお洋服を包む紙の裂けている感じがかわいくて貼ったもの。トレーシングペーパーは、命の薄皮をめくっているような感触があって好きで、魅力的だから、貼って、やめて、貼って、やめて……、繰り返しやっています。

ただ『この裂けた感じが雲のように見えるので雲のシーンを書きました』みたいに、小説と直接的に結びつけられるような説明ができるわけではないんですよね。お菓子を食べつつ眺めている。連想を『誤読』するのも楽しんでいる気もします。」

──小説の言葉が生まれるまでのプロセスはいろいろだと思うのですが、朝吹さんの場合は、視覚や触覚などが先にあり、必ずしも言葉から始まるわけではない、という感じでしょうか。

朝吹さん「確かに言葉から始まることは少ないです。言葉が浮かぶのは、大体、小説の中の登場人物のセリフですね。『きことわ』を書いていたときは、散歩しているときに『こうしているうちに百年経つ』と登場人物にとつぜん話しかけられました。誰の声? って考えたり、その声に話しかけたり。

今は『きいて』って言葉がやってくるのですが、誰から誰に言っているのか分からなくて。ばかみたいですが、まじめに、誰?と思っていますね。

小説は、外からやってくる。じぶんはチューブみたいな筒で、そこに小説が入ってきちゃう、と思っているのです。声が聞こえたり、匂いがやってきたり、寝ようと思って布団に足を入れたら海がやってきちゃった、と思ったり。生活していたらふいに小説が入ってきちゃう。

道を歩いているときに、誰かに、水でできた手のようなもので撫でられた感覚があって。その感覚がいつまでも残っていて、『流跡』という小説に、薄ピンク色の茸きのこのような鼠のような何かが、しゅるしゅる伸びてきて体を絡め取られてしまうというシーンを書きました。」

──朝吹さんの小説からは、現実と夢の間にある境界がゆらぐような感覚を受け取るのですが、小説を書く過程にも、両者が混じり合うようなところがあるのですね。さきほどお話ししていた「誤読」というのも、面白いと感じます。

朝吹さん「社会で生きていると、誤記憶や誤読は良いことではないかもしれないのですが、真実は複数形だと思っています。小説を書いているとき、半分は現実の決まりごとの時間で一所懸命、生きているけれど、半分は夢や白昼夢のような、自分ではコントロールできない何かにいつも誘われている感じがあります。その世界にもっと呼ばれたいという気持ちと、両足を浸してどんどん行ってしまうと戻れなくなるんじゃないかという切実な不安がある。だから、頭の中に溜まりすぎないように、書くことで外に追い出しているのだと思います。

『きいて』という声も、幻聴といえば幻聴ですよね(笑) 。声の主は誰なのか、私に何をメッセージしてきているのか、なんて考えていること自体、おかしいのかもしれません。けれど小説を書いているとそういうことがよく起きます。」

──イメージボードの存在も、向こう側にある遠いイメージを、こちらにたぐり寄せるような感覚があるのでしょうか?

朝吹さん「波形のボードは、透けているので、窓に置いたら窓の向こうの景色も透けて、貼ってあるものと窓の外の景色、それが溶け合って時間も溶け合うのが好きなんです。家にも同じ素材のボードが数枚あって枕元にたてかけて寝ています。夢違(ゆめちがい)観音という法隆寺の仏像もボードに貼っていて、微笑みを見上げながら眠っています。ただ書き終わったら、段ボールも、ブルーシートのボードも、全部処分してしまうので、イメージボードも書き終わったらどうしよう。」

──そうだったのですね。それはなぜですか?

朝吹さん「今はイメージボードを枕元にたてかけて寝ているのですが、小説を書き終わった後は全然違うんです。イメージボードが残っていると、朝起きたのに、夢が消え残っている感じがして気持ちが悪いんです。悪夢から覚めて、歯磨きもして朝ごはんも食べているのに、傍らに、支離滅裂な昨夜の夢が見えて蠢いていたら怖いじゃないですか? 『ゆめ』のためのイメージボードは、担当編集の方からなるべく捨てないでほしいと言われているのですが、家で保存はちょっと……(笑) 。」

──机に向かって書くとき以外の生活の時間も、イメージに囲まれて過ごしているというのが面白いなと思いました。

朝吹さん「小説を書くことも、ふりかえると子どものときから、妄想や連想が止まらなかったことが今に続いているのだと思います。頭の中で数珠つなぎみたいに生まれてくる感覚を、わーっと書くことで、どうにか社会性を保っていると言ったら変だけど……。

このことは画家の友達と話していて思ったのですが、支離滅裂なイメージを小説にするとしたら、言葉にするときは、理性を完全に手放したままでは書けないのです。理性から離れていないと小説の世界に行かれないけれど、誰かに分かってもらう言葉で書くには、理性も大事なんです。変なことをしているなと思います。絵は(もちろん人にもよると思いますが) 、理性を手放したまま描くことができるように感じます。」

──近年、朝吹さんは絵も描かれていますね。

朝吹さん「2022年にワタリウム美術館の和多利館長に誘っていただいた芸術祭『Reborn-Art Festival』がきっかけで描き始めました。もともとは小説を書くために呼ばれたのですが、地震も津波もあった土地のことをフィクションで書くのは市街地を一泊二日で見てまわっただけでは決して書くことができないと伝えて、小説ではない散文を書きたいことも話し合って、長く滞在することになりました。石巻の道に流れている時間そのものを書きたいからいろんな人たちのお話をじっくり聞きたいと考えていたところ、同じ日にリサーチしていた弓指寛治さんという美術家の方に会ったんですね。

私はそのとき山の手空襲に関心を持って調べていたのですが、弓指さんも同じ関心を持っていて。美術品だけ設置し、土地の人はさして関心がなく、よそものがやってきてアートだけ見て帰る地方芸術祭ってどんな意味があるの?という疑問も同じでした。それで、地元の人たちに愛されながらも閉店してしまった『まるか』というお魚屋さんで、弓指さんといっしょに展示をすることになったのです。その時点までは、まだ文字で参加する予定だったのですが、会期直前、弓指さんが『絵が終わらない』となって。『朝吹さんが提案した部分は、朝吹さんが絵を描くしかない』と言われて(笑) 。

私が提案していたのが『ままごとまるか』というコーナーだったんですね。魚屋が閉店してしまったことを地元の人たちは寂しく思っていたので、最初は、土日限定で実際の魚を売ろうと思っていたのですが、衛生許可が難しくて。でも、ままごとだったら魚を置けますよね。絵で魚屋をひらく。ままごとは、おはじきがお金になったり、おてだまがおにぎりになったりしますよね。そうであれば、絵筆を全く握ったことがないひとの絵でも、真摯に描いたら、大丈夫かもしれないと思って。描き始めたら、描くことに没頭してしまって、今にいたります。」

──さきほどの「絵は理性を手放せる」ということが、面白さの理由のひとつでしょうか?

朝吹さん「本は、時間芸術だと思います。始まりも終わりもないような、永遠と瞬間が同じような長さに感じられる小説がすごく好きなんですけど、でも言葉には、始まりと終わりがある。

絵は描き始めたばかりですが続けたいです。ただ小説も、プロだと思えないんです。いつも書いている最中、書き終えられるという自信がないですね。コントロールできないものに対して、理性の手綱みたいなものをぎりぎり保ちながら、小説を書いている感覚です。」

──理性ということとつながるか分からないのですが、例えば「きんぎょのひるね」には、蜻蛉(とんぼ)をひきちぎるという描写が出てきます。例えばSNSなどの空間では、 「正しさ」について一面的な判断が行われることも少なくないと感じる中で、小説の内容において、これを書く/書かない、の線引きのようなものはあるのでしょうか。

朝吹さん「暴力性とか、ネガティブな感情、矛盾を、ないことにしている人がすごく怖いと思っています。醜さは誰もが持っていて、負の感情を過剰に殺したり、ないように振る舞うのではなく、自分にあると気づくことの方が大事だと感じる。潔癖になって、小さな悪も全部だめ、全部に整合性がないとおかしい、と信じていると、いずれもっと極端で大きな悪を生むんじゃないかと思うことがあります。

今この部屋にあるイメージボードは書きすすめていったから『ゆめ』のイメージボードだと言えるけれど、始めは、大磯の空襲に関心を持って調べていたときのボードで、空襲を経験した人が大磯の空襲を思い出して描いた煙や、敵方が見ていた大磯の海岸の地図などを貼っていたところから始まった気がします。」

──朝吹さんは、山の手空襲を始め、戦争の聞き取りを続けていらっしゃるんですよね。

朝吹さん「聞き取りしていくと、戦争が始まる頃は、戦争に対しておどろくほど肯定的な人が多かった。今は戦争をしてはいけないという気持ちが強いから、血気盛んに戦おうとしていた人たちの気持ちを『ありえないよね』と言えてしまう。でも他人事にしてしまう方が危ないと感じる。当時であれば、張り切ってしまうじぶんの姿の方が想像つきます。隣組で監視して、千人針を張り切っちゃったりして。じぶんが愚かでムードに流される人間だと、覚えていたいなと思います。

時々誤解されることがあるようなのですが、小説の中で、暴力が書かれていたり、差別があったり、社会的に正しくないことが書かれていても、起きていることを作家が全て肯定している、ということではないのです。物語の中で、そのシーンが必要だと思われたから書いています。」

──お話を伺いながら、善悪や、理性とコントロールできないもの、現実と夢、そういったもののどちらかだけではなく、両方の手綱をつかみながら、書いているのだと感じました。

朝吹さん「これ以上は書けない、と思って書き終わるので、瞬間的に、すごく疲れているけど脳だけは興奮していて、白昼夢の中から出られない、強烈な快楽が訪れます。でもそれは一瞬で、今度は嫌悪と不安で窒息しそうになって、印刷中は恥ずかしくなって、信じられないほど過敏になるのでじぶんにもうんざりします……(笑) 。どんな作品を書けたかは、本当にいつも分からないです。手を絶対ぬかないで芸術に身を捧げる。そうしないと芸術の神様みたいな存在に見捨てられる、そう思い込んでいるところがあります。全力を出してやり切った、その実感だけ毎回あればいいなと思っています。

終わった後は、すれっからしで何もなくて、その後、また、体の中に何かがやってきて、考えているうちに膨らんで煮詰まってきて、外に出したくなる。それでまた懲りずに、メモ書きやイメージボードが始まるのです。」

取材・文/野村由芽(me and you) 写真/ホンマタカシ

――XD MAGAZINE VOL.08 特集『掘る』は、プレイドオンラインストアで販売中です。