誰しもが一度はプレイしたことがあるであろう家庭用ゲーム機。その進化は目覚ましく、まるで映画のようなシナリオに美麗なグラフィック、斬新な操作性、どこまでも広がる雄大なフィールド……と、ゲーム作品にまつわる話は数あれど、本稿では“遊び手”であるプレイヤーの体験に着目する。人によってうまい/下手があり、好みもある。そして、同じ作品でも遊び方がそれぞれに違っている。その事実を軽妙に紹介してくれるのがTBSラジオ「ライムスター宇多丸とマイゲーム・マイライフ」*1。計127名のゲストとゲームについて語り尽くしてきたラッパー/ラジオパーソナリティの宇多丸さんに話を聞いた。

(この記事は2023年7月20日(木)に発売された『XD MAGAZINE VOL.07』より転載しています)

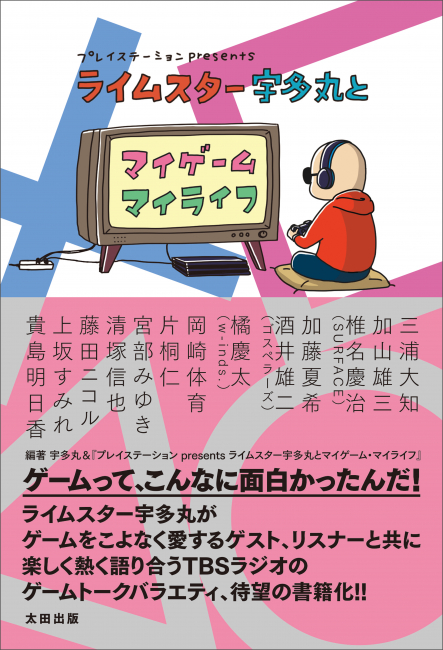

*1|プレイステーション presentsライムスター宇多丸とマイゲーム・マイライフ

2017~2022年にかけて放送されたTBSラジオ制作の30分番組。PlayStation®をはじめとしたゲームをこよなく愛するゲスト、そしてリスナーとともに、「ゲームの魅力」「あのゲームの思い出」「今オススメのゲームソフト」などを、新旧問わず楽しく熱く語り合う。放送アーカイブはApple Podcast、Amazon Musicで視聴可能。同タイトルの書籍『ライムスター宇多丸とマイゲームマイライフ』は全国書店で販売中。

写真:宇多丸&「ライムスター宇多丸とマイゲーム・マイライフ」(編)『プレイステーション presents ライムスター宇多丸とマイゲームマイライフ』(太田出版、2023年)

人生が見える、ゲームの話

ライムスター宇多丸(うたまる)

1969年、東京都生まれ。ヒップホップグループ〈RHYMESTER〉のラッパーで、TBSラジオ「アフター6ジャンクション」を中心に活躍するラジオパーソナリティ。6月21日にライムスターの新アルバム『OpenThe Window』発売。全国ツアーで、17年ぶり日本武道館公演が決定!

宇多丸さんは自身の音楽活動にとどまらず、TBSラジオ『アフター6ジャンクション』*2をはじめ、雑誌のコラムやエッセイなどで、音楽、映画やゲームなどさまざまなカルチャーを多角的に紹介し、それぞれの魅力を宇多丸さんの視点で切り拓いてきた。2017年4月、TBSラジオでスタートした「プレイステーションpresents ライムスター宇多丸とマイゲーム・マイライフ」は、毎回異なるゲストとともに、ゲームにまつわるさまざまな話を繰り広げる構成だ。ゲストは幅広く、俳優の加山雄三氏から作家の宮部みゆき氏、ミュージシャンの岡崎体育氏など、この人がこんなゲームを!? と驚くような話が聞ける。

約5年もの間人気を博した同番組は、惜しまれながらも2022年3月に終了。しかし、約1年後の2023年4月に同タイトルの書籍が発売。書籍の刊行を経て、まずは多数のゲストに独自のゲーム体験を聞いてきた宇多丸さんに、番組を振り返ってもらった。

*2|アフター6ジャンクション

2018年からTBSラジオ(FM90.5 + AM954)で放送を開始したラジオ番組。「ライムスター宇多丸の聴くカルチャー・プログラム」と題して、映画・音楽・本・ゲームなどの分析や、独自視点による文化研究など、豊かなゲストとともに現代の多様なカルチャーを掘り下げていく。番組略称は「アトロク」(いとうせいこう氏命名)。毎週月曜~金曜の18:00-21:00に放送中。

宇多丸さん「一見するとゲーム作品の紹介をしている番組のように思えるかもしれませんが、ゲームを通して浮かび上がってくるその人の人生や素のキャラクターが見えることがすごく面白かったです。

お越しいただいたゲストの方々は、職業こそバラバラですが皆さん著名な方ばかり。どなたも華々しい舞台に立たれていますが、その裏では大変な努力をしてこられて今に至っていて、失敗やネガティブな面についてはあまり自ら表に出すことは少ないですよね。

でも、ゲームを通して話を聞くと、ゲームをやり過ぎて仕事で失敗した話だったり、ちょっと卑怯な面だったりが次々に出てくるんですが、全部面白く聞けるんですよね。ゲームの話だから(笑)。例えば、加山雄三さんが19時間連続で『バイオハザード』*3をプレイして家族に呆れられた話を聞くと、華々しくて遠い存在だった人のお茶目な面が見えてきて、まるで気の置けない先輩のように感じられるじゃないですか。なのでぼくも、『それ、完全にダメな人の領域ですよ!』とツッコめる。こんなコミュニケーションが取れるのも、ゲームを中心に話を聞いていたからだと思います」

*3|バイオハザード

カプコンより1996年に第1作が発売されたサバイバルホラーゲーム。ゾンビやクリーチャーに囲まれた危機的状況から、限られた武器やアイテムなどを駆使して生還を目指す。ナイフだけでクリアする縛りプレイ、通称“ナイフクリア”へのチャレンジも人気。制作された作品は168作品にも及び、シリーズ総売上本数は1億4,200万本*を超えている。最新作は『バイオハザード RE:4』。

*2023年3月31日時点

©CAPCOM CO., LTD. 2005,2023 ALL RIGHTS RESERVED.

同番組の収録を振り返り、「初回から最後まで毎回ちゃんと面白い話が聞けた」と続ける宇多丸さん。話題に挙がる作品の中にはもちろん宇多丸さんがプレイしていない作品も登場するが、それでも実りある収録になった背景には、ある理由があるという。

宇多丸さん「あの番組は、フォーマットがすごく良かったんです。まず最初にどうやってゲームと出合ったか、プレイしてきた中でのベストは何か、次にどういう時間帯にやっているか、ゲームをするときにもお酒は飲むか……という質問項目の土台が回を重ねるごとに出来上がっていったのですが、これにならって話を聞いていくと絶対に面白い話が出てくるんです。

ゲームって、同じ作品でも人によって遊び方が違うじゃないですか。どの難易度を選ぶか、どれくらいレベル上げに時間を割くのかといった点もそうですし、勝ちにこだわるのか、勝ち方にこだわるのかといった点も違う。作品は同じでも、ひとりとして同じゲーム体験をしている人はいなくて、話を聞いていくと、その人固有のゲーム体験が見えてくる。そして、ゲームを通してゲストの人生や人柄まで感じられる。これはまるで“ゲームの生活史”みたいだなと」

プレイの仕方ひとつから話を広げ、果ては人柄や生き様まで話が及ぶのは宇多丸さんの手腕ならでは。このときに考えられたフォーマットは、TBSラジオ「アフター6ジャンクション」内の「アトロク・ブック・クラブ」コーナーにも引き継がれ、訪れるゲストの読書にまつわる話を引き出している。

インタラクティブだからこそ

2023年4月に刊行された同書に目を通すと、確かに“同じ作品でも人によってゲームの体験が違う”ということに気づかされる。ダンスボーカルユニット・w-inds.の橘慶太氏は、2つのコントローラーを両手で持ち、まるで人形遊びのようにひとりで二人プレイをしていたと語り、声優・アーティストの上坂すみれ氏は、親の前でプレイする作品と家にひとりでいるときにプレイする作品を意識して変えていたことを明かすなど、皆独自のプレイスタイルがあり、そこから人となりが透けて見えるような話ばかりだ。では、宇多丸さんはゲームとどう向き合っているのだろう。

宇多丸さん「ぼくはオープンワールド*4や、攻略の仕方や遊び方に幅があるゲームの方が好きです。シナリオを一本道で進めていくよりも、現実とは別の世界で何をしてもいいというのにドキドキする。でも、ゲームなので用意された筋書きや演出はあるから、プレイヤーとしてたまにそれを裏切ってしまうときがあるんですよ。『グランド・セフト・オート』*5で敵の本拠地を攻め落とす場面があるんですが、ぼくはなるべく強力なスナイパーライフルを買って、敵の射程から外れたところから狙撃して、建物の中で慌てふためく敵を見てはほくそ笑むんですけど。倒し終えて、その建物に入ったらすごくハードなロック曲がかかり始めて……『あ、これ突入して大暴れしろってことだったのか』って気づく、みたいな(笑)。そんなふうに、つくり手の意図とは違う楽しみ方を追求できるのもゲームの醍醐味だと思うんです。

オープンワールドの作品は、海外旅行の感覚に近くて。別にそこでミッションとかしなくても、周りを見渡せば新鮮な景色があるんです。街を繰り返し歩いていると『ここ曲がったらあの建物あるんだよな』とか思いながら散歩したり、数年ぶりに起動した作品とかだと、『うわ懐かしいー! 俺この辺に自分の家建ててたわ!』って思い出に浸ったり。そういう楽しみ方ができるので、必ずしも何かミッションやストーリーを進める必要はないんですよね」

仮想世界(ゲームの中のフィールド)を、プレイヤーが自由に移動することができるシステム。左から右にスクロールしていくようなステージ制でもなく、移動の合間にロード(読み込み)を挟まないものが主にオープンワールドと呼ばれる。移動に限らず、シナリオやミッションの進め方もプレイヤーによって選べることが多く、作品によっては初期装備のまま最後のボス戦に挑むこともできる。

アメリカのロックスター・ゲームスが制作・販売を手がけるクライムアクションシリーズ。第一作目は1997年にPC向けに発売され、現在まで計11作品が販売されている。街の中で自宅を構え、好きな車を格納し、好きなファッションに着替えられるなど自由度の高さが特徴。車強盗や警察とのカーチェイス、敵対するギャングとの抗争などの過激な表現も多いため、発売される国によっては表現に規制がかけられていたり、発売自体を禁止されていることも。

何もしなくても楽しめるゲーム。とりわけオープンワールドは、フィールドが広大でプレイヤーが好きに動き回れるように設計されている分、遊び方の余地が大いにあると宇多丸さんは説明する。しかし、いわゆるシナリオに沿って進めていく作品の中にも、特別な体験を与えてくれる作品があるそうだ。

宇多丸さん「一部のゲームについては、敵を倒すといった暴力的な側面から問題視されることもありますよね。ですが、エンターテインメントの歴史として、架空の世界の中で暴力を描く作品ってある意味普遍的なものだと思うし、それによって人々の何かを発散してきたとはいえるんじゃないかな。潔癖になって排除すればいいものではないよな、とは思っています。

そんな側面に応答しているゲーム作品も昨今増え始めていて。ネタバレになるので詳細は控えますが、『The Last of Us Part Ⅱ』*6はまさに、そのプレイヤーが振るった暴力がどういうものかをまざまざと見せつけられる作品といえます。『これは暴力で、それをエンタメにした商品をあなたは今楽しんだが、それは果たしてどういうことなのか』というゲームの暴力性に関してのひとつの切実な答えになるんじゃないかと。

似た作品でいえば『Spec Ops: The Line』*7という作品もあります。三人称視点の、戦争を舞台にしたシューティングゲームなのですが、戦争について考えさせられる構成になっていて。プレイヤーはあるシーンで、空から無人飛行機で敵めがけて爆弾を落とすのですが、その瞬間は無人飛行機のモニターに写った小さな点が爆風に包まれるだけ。でも、その後に爆弾を落とした道を歩かされるんですね。そこに広がっているのは、ついさっき自分が下した判断による凄惨な光景で……。これも、ゲームだからこそ、コントローラーで自分が操作したからこそ、深く身につまされる体験になっています」

*6|『The Last of Us Part II』

2013年にソニー・インタラクティブエンタテインメントよりPS3で発売された『The Last of Us』(PS4でリマスター版、PS5/PCでリメイク版が発売中)。特殊な菌類のパンデミックによって荒廃した都市を舞台に、主人公ジョエルとエリーが力を合わせて生き延びようとするストーリー、行く先々で出会う人が織りなすパンデミック下の人間模様が人気を集めた。『Part II』はその続編にあたる。また2023年1月からは同タイトルを原作とした連続ドラマシリーズが放送され、すでにシーズン2の制作も発表されている。

©2020 Sony Interactive Entertainment LLC. Created and developed by Naughty Dog, LLC.

2012年にPC、Xbox360、PS3でリリースされた三人称視点(プレイするキャラクターの全身が見える)シューティングゲーム(TPS)。開発はYager Development、販売は2KGames。「Spec Ops」シリーズ10作目であり、シリーズ上の最新作。戦争を舞台にした他のシューティングゲームを揶揄するような場面も多く、シューティングゲームの中でも異彩を放っている。シナリオは映画『地獄の黙示録』の原作である小説『闇の奥』(ジョゼフ・コンラッド著)に影響を受けてつくられたという。

2020年、香川県で子どものゲーム時間を制限する「ネット・ゲーム依存症対策条例」が施行された。これは18歳未満の児童を育てる保護者に対して「コンピューターゲームは一日60分まで」「義務教育修了前の子どもがスマホゲームをプレイするのは午後9時まで」とすることを遵守するよう、条例によって規定したもので、条例が公表されると同時に物議を醸した。

娯楽のコンテンツとして、息抜きやストレス発散の側面だけを見てゲームを問題視する動きに対して、『The Lastof Us Part Ⅱ』『Spec Ops: The Line』などの作品は、ゲームを単なる娯楽に終わらせないための応えとして突き返しているようにも思える。

好奇心は、日常の中で育てる

宇多丸さんからゲームについて聞く中で気になったのは、日常的に遊ぶための好奇心をいかにキープしているのか。毎日のように映画や音楽、ゲームなどのカルチャーに加え、時事問題やマイブームの飲食店まで紹介し続けられる秘訣は一体どのようなものだろう。

宇多丸さん「もし、何かコツみたいなものがあるとすれば、恋愛と同じでまずは出合う母数を増やすことかもしれないですね。母数が上がれば、きっとピンとくる人に出会える確率も増すし! みたいな。そのためにはオープンマインドである必要もあって、あまりいろいろなものに意固地にならずに触れてみるのがいいかもしれないですね。

ぼくがよく思うのは、いろいろなものを“友達”に置き換えるのがいいかなって。映画を例に挙げると、もちろん個人的に納得できない部分とかもあったりしますよね。でも、友達と合わない部分があるからって絶交しないじゃないですか。『あいつのああいうとこさぁ、まじでむかつく!』とかくだをまきながらも、なんだかんだ一緒にいるみたいな。だめなところに文句を言いながらも、そのだめさを味わい尽くすみたいなね。そういう気持ちでいれば、自分の中の選択肢は増えていくのかもしれないです」

趣味は広がっていくもので、無理して広げるものではないと続ける宇多丸さん。最後に、宇多丸さんが最近ハマっている遊びについて投げかけてみた。

宇多丸さん「もともと歩き回るのが好きでよく散歩するんですが、最近はあえて“迷子”になるのにハマってて。例えばライブツアーで地方に行ったときに、地図を見ずに美術館めがけて行き楽屋まで戻ってくるとか、本屋に寄って口頭で近くの別の本屋までの道のりを聞いて目指してみるとか。いってみれば、現実でオープンワールドのゲームをやってる感覚ですね。特におすすめなのは西新宿の地下街ですね、あそこは存分に迷えます(笑)」

取材・文/梶谷勇介 写真/濱田晋

——7月20日発売のXD MAGAZINE VOL.07 特集『遊ぶ』は、全国の取り扱い書店のほか、プレイドオンラインストア、Amazonなどで販売中です。