「『過去』とはただの記録ではない。人は勝利を祝い、後悔を乗り越える。どの時代にも秘密があり、あらゆる歴史には希望があり、未来を目指す道があるーー。」

これは2025年2月11日に発売された『シドマイヤーズ シヴィライゼーション Ⅶ』というゲームの一節だ。

1991年にその産声を上げた『シドマイヤーズ シヴィライゼーション』シリーズは、プレイヤーが一国の指導者となり自らの文明を発展させていく、壮大なターン制ストラテジー(戦略)ゲーム。都市を建設し、技術を研究し、他国と外交を行い、時には戦争を繰り広げながら、自文明を繁栄へと導く。その奥深いゲーム性は、30年以上に渡って世界中のゲームファンに愛され続け、累計販売本数は7,000万本を超える。まさにターン制ストラテジーというジャンルを確立した金字塔とも言えるだろう。

一体、このシリーズの何が人々を惹きつけるのか。その魅力を探るべく、今回はシナリオライターとして活動する各務都心氏を迎え、その秘密に迫る。

各務都心

シナリオライター&ゲームライター。オリジナルマーダーミステリー『探偵シド・アップダイク』シリーズ販売中。Game*Sparkにてゲームをシナリオ面から分析する企画『シナリオライターが遊ぶ』を連載中。マダミス/イベント/小説/RPG/マンガ原作などの制作実績あり。

30年の歴史を持つ“文明運営”シミュレーター

初代の発売から30年以上経ってもなお人気を博し続けるこのゲームのシステムを簡単に言えば「文明運営」シミュレーターだ。ターン制で、マップを探検 (Explore) し、都市を建設して領土を拡張 (Expand) し、資源を開発して国力を開発 (Exploit) し、時には他の文明と殲滅 (Exterminate) し合う、いわゆる4Xゲームというジャンルに属する。

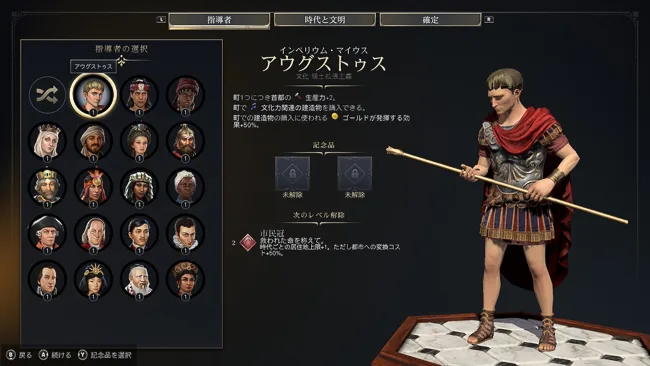

プレイヤーはまず、アウグストゥスや卑弥呼、孔子といった歴史上の偉人から自らの操作キャラクターを一人選ぶ。その後、「古代」「探索の時代」「現代」と3つの時代から一つ選択し、文明を選ぶ。すると、卑弥呼がエジプト文明を率いたり、エカチェリーナ2世がアメリカを率いたりといった架空の歴史が立ち上がり、プレイの準備が整う。画面を進めると、六角形のタイルで構成された人工物が何も無い大地が広がり、物語はここからスタートする。プレイヤーは次にそこへ都市を築き、ユニットと呼ばれる戦う戦士を育てたり斥候*を外へ派遣したりして、徐々に自身の陣地を外へ外へと伸ばしながら、資源を獲得したりすることで、特定の勝利条件へと近づいていく。

*敵の様子を伺ったり、地理や地形の偵察を行う少数部隊のこと

こうした本作の魅力を追求していくにあたって、シナリオライター・各務都心氏を迎え、一緒にプレイしながら解説してもらった。

各務氏「『シヴィライゼーション』は本当に長い歴史を持つゲームで、基本的なコンセプトは初代から変わっていません。歴史上の偉人となり、自文明を築き上げていくという、シンプルながらも非常に奥深いゲームシステムが魅力です。初代の頃はドット絵でしたが、技術の進化とともにグラフィックもどんどん進化してきました。システム面でも、新しい要素が追加されたり、既存のものが洗練されたりと、常に変化を続けてきました。

数あるシリーズ作の中でも、特に2005年にリリースされた『Ⅳ』が傑作とよく耳にします。理由は様々ですが、やはりゲームバランスの良さ、中毒性の高さ、さらに音楽も非常に素晴らしく、あのオープニングテーマ(Christopher Tin 『Baba Yetu』)は今でも多くのファンに愛されています。システム的にも、宗教という要素が戦略に深みを与えていたり、指導者の個性が際立っていたりと、魅力的な要素が多かったんです。私の友達にも『シヴィライゼーション』シリーズのせいで大学を留年したという強者がいるくらいなので、人を惹きつける魔力を持った作品であることは間違いないですね(笑)」

各務都心 氏

そんな”魔力”を持つ作品の最新作となるⅦは、一体どのような特徴を引き継ぎ、どこがアップデートされているのだろうか。

各務氏「まず、プレイして最初に感じたのは、前作に当たる『Ⅵ』に比べて非常に簡単で、わかりやすくなったということです。 これまでシリーズをプレイしたことがない初心者でも、比較的スムーズにゲームに入り込めるように様々な工夫が凝らされていると感じました。特に大きかったのは、チュートリアルが充実したことですね。 ゲームの基本的な流れや操作方法が丁寧に解説されているので、戸惑うことなくプレイを始めることができると思います。他にも、以下のような理由でぐっと初心者のハードルが下がったように感じました。

・「労働者」の廃止により、都市の成長が自動化。プレイヤーは都市が何を生産するかを指示するだけで、あとは自動的に発展を続けるように時代の区分が3つになり、より簡略化

・「レガシーパス」システムの導入により、経済、文化、科学、軍事の4つの勝利条件の中から、どれを目指すか非常に明確に

・ストーリーに基づいたミニイベントが増えたことで没入感もアップ

さらに感じたこととしては、指導者の選定において、より多様性を意識していると感じました。アメリカの先住民族の酋長であり植民地抵抗運動を行った「テカムセ」や、黒人や女性などの奴隷解放に貢献した指導者「ハリエット・タブマン」など、以前の作品に比べて様々なバックグラウンドを持つ人物が選べるようになっているのは大きな変化だと思います。『VI』の頃はリアルな歴史に基づいたとしても、ここまで多様な指導者は初期の段階ではいませんでしたから、今後も増えていくのではないかと思っています」

プレイヤーがまず最初に選ぶ19人の指導者

古代から近代までを辿りながらプレイしていくと聞くと、途方もない時間がかかるのではないかと感じた読者も少なくないだろう。しかし、本作の1ターンで行う指示や選択は早ければ数秒ほどで終わる。3つの各時代がそれぞれ100ターンほどで終わるため、クリアまでは約300ターンほど(もちろんプレイスタイルによって変わる)。各務氏の体感で言えば、一つの時代は3時間ほど、すべてプレイしても10時間ほどで遊べるようなボリュームに調整されているという。

近隣の国と接触すると、友好的に外交するか戦争をするかなどを迫られる

「あと1ターンだけ…」時間を忘れる没入感

各務氏が初めて『シヴィライゼーション』の世界に足を踏み入れたのは、「Ⅵ」だったと続けるが、誰もが最初は戸惑うように、各務氏もまた、その複雑さに最初は手を焼いた。

各務氏「最初は遊び方もわからず、寝かせておいたんですよ。ですが、他の4Xゲームを真剣にプレイするうちに、このジャンルの基本的な考え方を習得できて、のめり込むようになったんです。

このシリーズは現実に起きた歴史や文化をモチーフにしているのですが、プレイヤーの選択によって全く異なる文明の発展を体験できるんですよ。なので、(今作で言えば)指導者の数×3つの時代×文明の数のバリエーションの世界が自分で描ける。18世紀にロシアの礎を築いたエカチェリーナ2世がロケットを打ち上げたり、ローマ帝国を築いたアウグストゥスが世界博覧会を開いたりと、指導者が生きていた時代には現実になりえなかったシナリオが作れるんです。これも魅力の一つだと思います」

歴史好きこそ夢中になれるのが同ゲームの特徴だと続ける各務氏。ゲーム内に登場する「シヴィロペディア」も、そうした歴史好きにとって見逃せない機能の一つだ。ゲーム内に登場する指導者をはじめ、建造物、文化、社会制度などにまつわる“ウィキ”的な情報がたっぷりと示されていて、ゲームのチュートリアルを兼ねているだけではなく、時に皮肉の効いた表現もあり、歴史を学べる内容であることも人気を博している。

実際のシヴィロペディアの画面。タブごとにテーマが分かれており、読みきれないほど膨大なテキストが詰め込まれている

では、没入感についてはどうだろう。同作についてインターネットで調べると「中毒性」「あと1ターンだけ」といった感想が多く見受けられるほど、誰もがのめり込んでいる。各務氏に問いかけると、2つの仕掛けがあるのではないかと応えてくれた。

各務氏「一つは常に目標が提示されている点ですね。ゲームをプレイすると、プレイヤーは勝利条件達成(=ゲームクリア)という長期的な目標と、そのために必要なテクノロジーの開発や領土の拡大といった中期的な目標、そして都市の建設やユニットの生産といった短期的な目標に常に意識を向けながらプレイすることになります。

たとえ戦争が終結したとしても、占領地の統治や荒廃した地域の復興といった戦後処理が待っています。常に何らかの目標が存在し、プレイヤーはそれを達成するために行動し続けるため、ゲームから意識が途切れる瞬間がないんです。逆に、何もすることがないと感じる瞬間は、文明の成長が停滞しているサインであり、敗北につながる可能性がある、いわゆる“詰み”の状態のことが多いですね」

さらに、没入感を生み出すもう一つの要因についても続ける。

各務氏「操作感が一定で急かされない。ストーリーにアップダウンがないからこそ、ダラダラとやり続けてしまうんです。ドラマチックなストーリー展開や、緊迫した時間制限といった要素が少ないため、プレイヤーは自分のペースでじっくりと文明を育てていくことができます。この緩急の少ない感覚こそが、知らず知らずのうちに長時間プレイへと繋がっていく要因なのかもしれません。

最初は手探りだった文明運営も、経験を積むことで効率的なパターンが見つかるようになります。その定石通りに進めることで、文明が順調に発展していく様子を見るのは、プレイヤーにとっても嬉しいですよね。すこし難しい言い方をすれば、脳の報酬系を刺激するポイントが多分にある。やりこむほどにゲーム内での自身の優位性が上がり、思い描くシナリオ通りにことが進んでいくため、自己実現の欲求も満たしてくれる。学習し続ける高揚感と、成長を実感できる喜びのサイクルが、“やめられなくなる”仕組みの核にあると思います」

何度もプレイする内に、同ゲームにおける「定石」が見えてくることで状況に応じた最適な戦略が選べるようになる。さらにシヴィロペディアなどを通してゲームへの理解が進むにつれ、より細かなテクニックを用いることもできるように。各務氏はプレイを重ねれば重ねるほど、複合的な遊びの要素を感じるという。

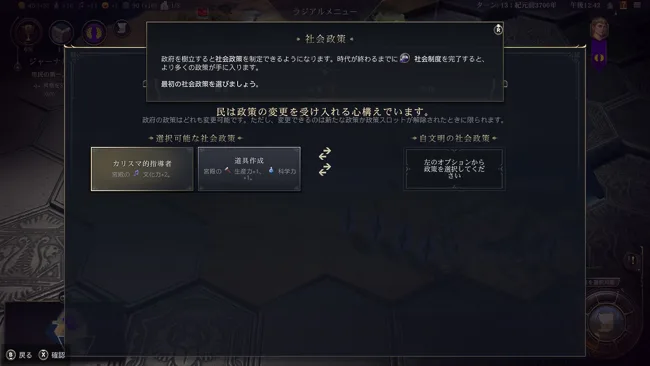

内政に必要な社会政策を選ぶ場面も。これにより、どのような国家を目指すかが決まっていく

各務氏「このゲームはある意味でレースゲームの側面も大きいんです。特にオンラインマルチプレイ(PVP)では、他のプレイヤーよりも早く勝利(=同ゲームにおけるクリア)に導くことが求められるので、無駄なことをしている時間がない。そのため、何周もクリアし、ゲームの特性を覚えていくことで『どうすれば効率よく発展させられるか』といった知識を蓄えて、最適な戦略によってスピーディに勝利を目指すようなレースになる。これは『VI』を深く遊んでいた知人から聞いた話ですが、本当にやり込んだ人同士の対戦では、クリックしてからのPCの処理速度次第でどちらが先に攻撃できるかが決まるので、処理能力の高いPCの戦い合いにもなると聞いたことがあります。そこまではさすがに、ニッチな世界ですけどね(笑)。

さらに知的な面白さもあります。都市の建設、資源の確保、軍事力の増強、科学技術の研究など、やるべきことは多岐に渡るため、自分の中でTo doリストを作ってこなしていく面白さがあるんです。戦争が始まると、より一挙手一投足が結果へとシビアに繋がるため、将棋のような感覚にもなる。色々な角度で面白がれるゲームだと思います」

見渡す視点から、物事を動かす人にこそ

操作するプレイヤーの手元のテクニックではなく、知的な策略によってことを進めていくゲームシステムは、まるで企業の経営者が事業を推進していく様子とも重なる。実際に、ライターの周りの経営者数名がこのゲームに熱中しているのを見ていると、あながち遠くもなさそうだ。

各務氏「大きな視点から物事を動かしたり、考えたりするのが好きな人には親和性が高いのではないかと思います。ゲーム内で直面する様々な課題に対して、細かく情報を収集し、めげずに試行錯誤しながら解決策を見出していくプロセスは、ビジネスにおける問題解決能力を養う上でも示唆に富んでいるのかもしれませんね。大きな目標のために小さな選択を積み重ねていく、というか。

ある程度国が大きくなっていくと、内政の小さな決断よりも、外交や戦争といったより大きな決断を強いられるので、そのあたりもリアリティがあるように思います。

ゲームの特性上、求められることを判断していく傾向にあるので、ゲーム内で提示される目標や状況に応じて、最適な行動を判断していく。その感覚は、経営判断とは異なるものの、ビジネスにおいても常に求められる状況判断能力に通じるものがあると言えるでしょう」

学ぶほど強くなり、やり込むほどスムーズになる。ゲームに投じた知的な労力が報われる設計になっていることが、このゲームの肝ではないかと続ける。

各務氏「それだけに留まらず、さらに面白いのは、自分のミスに気づくのが何ターンも先であること。一つの小さな判断ミスが、何ターンも後の文明の発展に大きな影響を与え、その結果身動きが取れなくなることも。そのため、一回のプレイにおけるターンの積み重ねの重要性を痛感させられるんです。

本作はシリーズとして入りやすい作品にはなったものの、初めて4Xをプレイする人にとってはまだ難しいと思われるかも知れません。でも、それがゲーム体験のコク、つまり奥行きにも繋がっているので、ぜひそれを乗り越えて、プレイしてみてほしいですね。

特に知識を要求されるゲームでもあるので、プレイしたことがある人が身近にいればその人と一緒にプレイするのも良いでしょう。他にもプレイ動画を見たりして知識をつけてから挑むのも一つの手だと思います。」

そして各務氏は最後に、あえて戦争をせずに攻略するというスタイルを提案してくれた。

各務氏「本作では、他国との戦争も文明発展の重要な要素の一つとされていますが、あえて武力によらない外交や文化、科学の力で勝利を目指すというプレイスタイルも可能です。例えば「世界博覧会」を開催することによって実現する「文化による勝利」、「世界銀行支部」を設立することで経済大国を目指す「経済による勝利」、さらに文明史上初の有人宇宙旅行を達成することで「科学による勝利」を収めることも。本作における文明の発展には、資源の確保や領土の拡大が不可欠であり、それらを効率的に行うためには、時には他国との武力衝突も避けられないのが本作の現実だと思います。ですが、平和的な手段で勝利を目指すという挑戦も、このゲームの奥深さを味わう一つの方法になるのではないでしょうか」

では最後に、もし触ってみて難しいと感じたらどうすればいいか、と問いかけてみた。

各務氏「大きな決断をする前にセーブする癖をつけて、ミスったと思えばロードしてやり直す。これを繰り返せばいいと思います。ゲームですからね」

取材・文/梶谷勇介 写真(各務氏撮影)/タケシタトモヒロ 編集/鶴本浩平(BAKERU)