2020年10月19日に公開された『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』(外崎春雄監督)は興行収入404.3億円を記録し、『千と千尋の神隠し』(宮崎駿監督)を超えて日本歴代興行収入第1位となった。また新型コロナ感染症の流行のなか、世界各地でもヒットを記録した。さらに2021年12月24日公開の『劇場版呪術廻戦0』(朴性厚監督)は公開43日で興行収入100億円を突破するなど大ヒットを記録している。

記憶に新しいこの2つの大ヒット作を入り口に、「深夜アニメ」「映画館」「配信」という3つの流通チャネルから、現代のアニメがどういう“時代”のなかにいるのかを俯瞰したい。

(この記事は2022年4月19日(水)に発売された『XD MAGAZINE VOL.04』より転載しています)

藤津亮太(ふじつ・りょうた)

アニメ評論家。1968年生まれ。著書に『「アニメ評論家」宣言』(扶桑社)、『わたしの声優道』(河出書房新社)、『ぼくらがアニメを見る理由』(フィルムアート社)などがあり、2021年には『アニメと戦争』(日本評論社)、『アニメの輪郭』(青土社)を上梓した。ウェブ媒体・雑誌などへの寄稿の他、各種カルチャーセンターでアニメの講座も担当する。

深夜アニメの時代

深夜帯放送されるアニメは以前から存在していた。しかし、現在の深夜アニメの隆盛は1990年代後半に端を発する。

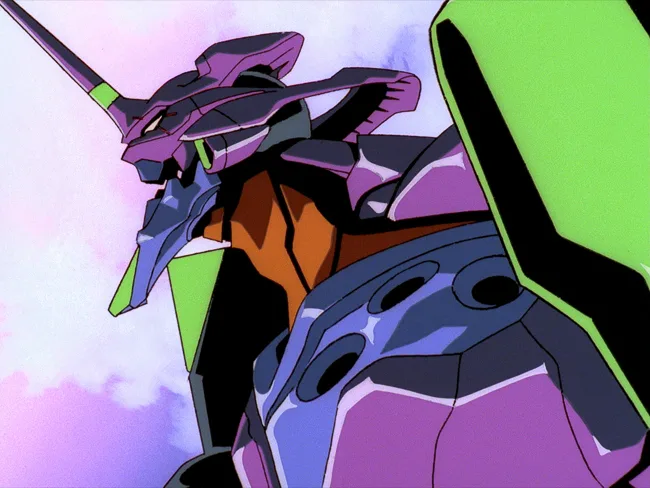

新世紀エヴァンゲリオン

© カラー/Project Eva.

きっかけは1997年、テレビ東京が深夜に『新世紀エヴァンゲリオン』(庵野秀明監督)を再放送したことだった。テレビ東京は1996年10月に初めて深夜枠で『エルフを狩るモノたち』(片山一良監督)を放送していた。だが、『エヴァンゲリオン』の再放送はその実績を上回る、2%台の視聴率を叩き出して、深夜枠の可能性を広く関係者に認識させた。こうして「製作委員会が深夜放送枠のスポンサーとなり、自らがつくったアニメを放送。その映像作品をパッケージで売る」というビジネスモデルが本格的にスタートすることになった。19時台のアニメ視聴率が長期低下傾向にあるなか、深夜枠はアニメにとって新たなフロンティアとなったのだった。

19時台のアニメは基本的に、スポンサーが制作費と電波料(テレビでCMを流すために支払う費用)を提供するというビジネスモデルで運営されている。このときのビジネス的なゴールは、魅力的な作品を放送することで視聴率を上げ、商品の売上や企業の認知を向上させることにある。

これに対し深夜アニメは、ビデオメーカー、制作会社などが共同で出資をして製作委員会を編成し、ここが制作費と電波料を支出する。そして深夜アニメ黎明期のビジネス的なゴールは、それまでの視聴率第一ではなく、DVD(後にBlu-ray)を販売し、それによって費用をリクープ(回収)することにあった。

「映像そのものを商品とする」潮流は1980年代に、ビデオでしか見られない作品を販売したOVA(オリジナルビデオアニメ)に端を発する。つまり1990年代後半に登場した深夜アニメとはつまるところ、「深夜枠をファーストウィンドウ(消費者への最初の接点)としたOVA」なのである。そして深夜アニメは増減をしながらもじわじわと放送本数を増やしていった。この背景には「多数の作品をリリースした方がリスクヘッジしやすい」という事情もあった。

一方、19時台のアニメは減っていく。2006 年に『ONE PIECE』が日曜朝へ、2009年に『名探偵コナン』が土曜夕方へと放送時間帯を移動している。そして2018年に『ポケットモンスター』、2019年には『ドラえもん』『クレヨンしんちゃん』も19時台から移動して、ついに19時台にアニメが1本も放送されなくなるという事態も起きた(現在はテレビ東京で『ポケットモンスター』と『新幹線変形ロボ シンカリオンZ』が19時台に放送されている)。

2000年代に入ってからの20年とはつまり、アニメが「土日朝のキッズ向け」と「深夜のティーン以上向け」に二極化していく20年だったのである。そしてついに2015年には深夜アニメの制作分数が、全日帯アニメ(深夜枠以外で放送されるアニメ)の制作分数を上回った。深夜アニメというとマニアックな作品の印象をもつ人も多いだろうが、むしろ現在は深夜アニメの方が主流であり、『鬼滅の刃』も『呪術廻戦』もそこから生まれた大ヒット作な“作家”の時代のである。

涼宮ハルヒの憂鬱

© 2006 谷川流・いとうのいぢ/SOS団

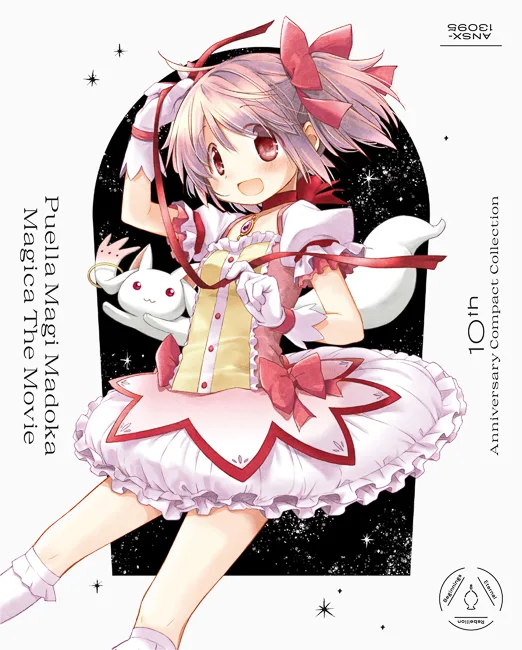

深夜アニメ発のヒット作としてエポックメイキングだったのは2006年の『涼宮ハルヒの憂鬱』(石原立也監督)。TOKYO MXという在京キー局ではないUHF放送局での放送ながら、エンディングの“ハルヒダンス”の動画を投稿する人が多数発生するなど大きなムーブメントとなった。その後も2009年には『けいおん!』 (山田尚子監督)など話題作が登場し、2011年に『魔法少女まどか☆マギカ』(新房昭之監督)、『TIGER & BUNNY』(さとうけいいち監督)が登場する。

こうした深夜アニメの人気は、それぞれの劇場版の興行成績にも反映し、次第に興行成績20億円を超えるヒット作が登場するようになる。たとえば2013年の『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語』は20.8億円で、深夜アニメ初の20億円超えタイトルとなった。そして2015年の『ラブライブ!The School Idol Movie』(京極尚彦監督)が28.6億円、『ガールズ&パンツァー 劇場版』(水島努監督)が25億円となる。

魔法少女 まどか☆マギカ

「劇場版 魔法少女まどか☆マギカ10th Anniversary

Compact Collection」発売中

© Magica Quartet/Aniplex・Madoka Partners・MBS

© Magica Quartet/Aniplex・Madoka Movie Project

© Magica Quartet/Aniplex・Madoka Movie Project Rebellion

「ビッグマイナー」と「リトルメジャー」というたとえがあるが、深夜アニメは単に数が多いだけでなく、ロイヤリティの高いファンに支えられて、邦画のなかに「ビッグマイナー」として一定の地位を占めるようになったのだ。このような深夜アニメの立ち位置の変化が、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』『劇場版 呪術廻戦0』のヒットの背景に存在するのである。

“一般層への浸透”と“作家”の時代

まず深夜アニメの隆盛からアニメ映画へとつながる線を確認したが、次はアニメ映画そのものの変化を追ってみよう。現在のアニメ映画の状況につながる変化の予兆は2009年から2012年に至る間に見つけることができる。

2009年は『サマーウォーズ』(細田守監督)、『ONE PIECE FILM STRONG WORLD』(境宗久監督)、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破』(庵野秀明総監督)が公開された年だ。細田監督は、オリジナル企画である『サマーウォーズ』で興収16.5億円のヒットを叩き出した。当時、スタジオジブリ以外、人気漫画原作以外で、ヒット作が出ることは稀だった。本作のヒットで認知を広げた細田は、2012年の『おおかみこどもの雨と雪』で42.2億円とさらなる大ヒットを達成する。

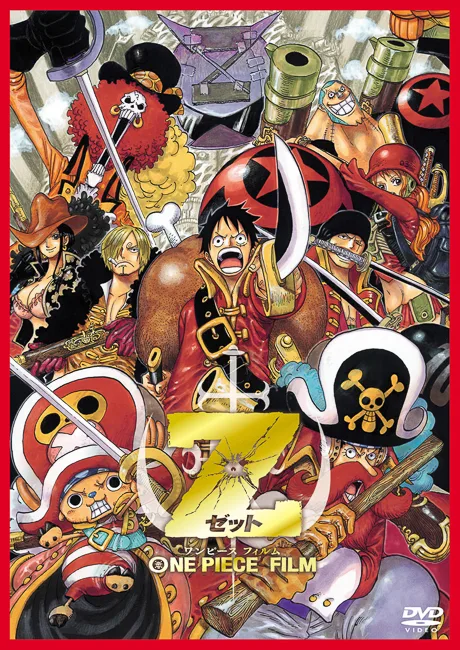

『ONE PIECE FILM STRONG WORLD』は、ジリ貧だった『ONE PIECE』の映画シリーズを仕切り直し、尾田栄一郎製作総指揮というかたちで制作された作品だ。これによってターゲットを従来の小学生ファンだけでなく、原作を楽しむ青年層にまで広げることになった。この仕切り直しは成功して、興収は48億円を記録。2012年には『ONE PIECE FILMZ』(長峯達也監督)が登場し、68.7億円を売り上げる。それまで“子供向け”と思われていた長寿アニメが、青年層を巻き込んで“一般作”として戦えることを証明するには十分な数字だった。

ONE PIECE FILM Z

Blu-ray:¥5,280 (税込) DVD:¥4,180 (税込)

発売・販売元:ポニーキャニオン

© 尾田栄一郎/2012 「ワンピース」製作委員会

『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破』は、2007年の『:序』に続く第2作だが、『:序』が興収20億円だったのに対し、『:破』は倍の40億円。これが2012年の『:Q』になると52.6億円になる。作品をリブートしたことで『ヱヴァンゲリヲン(エヴァンゲリオン)』シリーズが新たなファンを獲得し、庵野監督がそうした新たな層にまで「作家」として認知されていく過程でもある(それが2016年の『シン・ゴジラ』の大ヒット、そして『シン・エヴァンゲリオン劇場版:||』の100億円突破につながる)。

2012年は、アニメ映画の興行収入の合計が409億円に達している。実はジブリ作品がない年で400億円を超えたのはこれが初めてで、これ以降、アニメ映画はジブリ映画の有無にかかわらず、ずっと400億円以上の興行成績をキープしている。つまり2009年から2012年までの間に、スタジオジブリ以外にもヒットメーカー(作家)が存在すること、コアなアニメファン以外の青年層にもなんらかのフックがあれば映画が届くこと、が証明されたのである。

2016年の『君の名は。』(新海誠監督)の250.3億円という大ヒットは、この潮流のなかに、作品性の高さが加わった結果であり、つまり2009年の“ホップ”、2012年の“ステップ”、2016年の“ジャンプ”の結果、今のアニメ映画の百花繚乱があると言えるのだ。

『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』『劇場版呪術廻戦 0』のヒットは、言うまでもなく同じ週刊少年ジャンプの先輩作である『ONE PIECE』のヒットの延長線上にあるものだが、アニメ映画に関して言うと、もうひとつ重要な先行作がある。それが劇場版『名探偵コナン』だ。アニメ映画には「テレビシリーズを放送しながら年1回劇場を上映する」という“定番作品”があるが劇場版『名探偵コナン』もそうした“定番作品”のひとつ。しかも、1997年にはじまり、20年以上にわたって興収20億円を下回ったことがないという人気シリーズだ。

劇場版「名探偵コナン 紺青の拳」

Blu-ray &DVD発売中

©2019 青山剛昌/名探偵コナン製作委員会

劇場版『コナン』の強みはいろいろあるが、『ドラえもん』『クレヨンしんちゃん』『ポケットモンスター』といった他の“定番作品”と大きく異なる点がある。それは、リアリティのある世界観だからこその迫真性の高いアクションと、そこにロマンスの要素も加えることができるキャラクター性である。これによって観客の年齢層を中高生からそれ以上にまで広げることができる。そして、アクションに力を入れるようになってから興行成績はグイグイと伸びて、2019年の『名探偵コナン 紺青の拳(フィスト)』(永岡智佳監督)では93.7億円に達している。

日本の映画市場のなかで、アニメ映画が強い理由を考えたとき、この「迫真性あるアクション」に代表される「視覚的スペクタクルの満足感の高さ」をはすずことはできない。観客が映画に足を運ぶ大きな要素のひとつに「すごいものを見たい」という欲望があるのは確実だ。劇場版『コナン』は、そのニーズに確実に応えており、一般的な青年層がアニメ映画を見る間口を広げてきた。こうして一般層に向けて広げられた間口があればこそ、いわゆる“オタク”でない人も『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』や『劇場版 呪術廻戦 0』へと足を運びやすくなっていたのだ。

一般層への浸透の一方、2016年以降はアニメーション監督への注目も高まった。これは宮崎駿監督、高畑勲監督に続くかたちで、細田監督、新海監督が脚光を浴びたからだろう。改めてアニメーションには作家と呼びうる作り手が存在すると社会が認知したのだ。そして2016年には片渕須直監督が、こうの史代の原作をもとに『この世界の片隅に』を、2017年には湯浅政明監督が『夜明け告げるルーのうた』を発表。この2作は、アヌシー国際アニメーション映画祭でそれぞれ審査員賞(実質的に準グランプリ)、クリスタル賞(グランプリ)を受賞し、世界的な注目を集めた。

映画「この世界の片隅に」

©︎ 2019こうの史代・コアミックス / 「この世界の片隅に」製作委員会

夜明け告げるルーのうた

© 201 7ルー製作委員会

アニメ映画の制作本数が増えるなか、様々な監督が作品を発表している。『映画 聲の形』『リズと青い鳥』の山田尚子、『心が叫びたがってるんだ』『空の青さを知る人よ』の長井龍雪、『海獣の子供』『漁港の肉子ちゃん』の渡辺歩、『HELLO WORLD』の伊藤智彦、『プロメア』の今石洋之、『ジョゼと虎と魚たち』のタムラコータロー、『サイダーのように言葉が湧き上がる』のイシグロキョウヘイといった中堅からベテランまで幅広い監督たちが、2010年代後半に力の入った作品を世に送り出した。そういう意味では、現在のアニメ映画は“作家”の時代でもあると言える。

一方、アニメ映画の本数が多いのは、2010年頃から「ODS(Other Digital Stuff)」「イベント上映」と呼ばれる形式の作品も増えてきたという事情もある。これは映画扱いされていないOVAなどを映画館にかけるという企画で、代表的な例が『機動戦士ガンダムUC(ユニコーン)』『宇宙戦艦ヤマト2199』などである。先程、深夜アニメは「ファーストウィンドウがテレビのOVA」と紹介したが、こちらは「ファーストウィンドウが映画館のOVA」というものである。

アニメ映画の楽しみ方も2010年代後半から多様化が進行している。IMAXなどのラージスクリーンでの上映、大音量での上映など、アニメ映画も“ライブ”の一種として、その “体験”を重視されるようになってきた。そのなかでも応援上映は、アニメ映画の“ライブ化”の筆頭と言える。応援上映とは、映画の進行に合わせて掛け声をかけ、サイリウムを振って楽しむスタイルで行われる上映スタイルで、「静かに黙って楽しむ場所」だった映画館のイメージを覆す楽しみ方を提供することになった。コロナ禍の影響を受けつつも、発声ナシのかわりに鳴り物を使うなどの工夫をこらして現在も行われている。

配信による“ボーダーレス”の時代

配信サービスそのものは2000年代半ばから様々なサービスが展開されていた。しかし、それが広がりを見せるようになったのはSVOD(定額見放題)サービスがはじまったことによる。2011年にHuluが国内サービスを開始すると、2015年からはAmazon Prime VideoとNetflixがサービスを開始した。なかでもオリジナルアニメの配信に積極的なのはNetflixである。Netflixは、190カ国以上でサービスを展開しており、同社へローカライズした作品を納品すれば、基本的にサービスを行っている全地域で見ることができる。また日本アニメの海外への紹介では(日本では視聴することができないサービスだが)クランチロールのサービスも大きな役割を果たしている。

第一に配信サービスの普及は、東京と地方のアニメ視聴環境のギャップを埋めるものであり、同時に「リアルタイムで視聴・録画しないと見ることができない」というテレビの“欠点”を補完するものでもあった。『鬼滅の刃』の場合、放送開始直後から約20社の配信サービスと契約をし、ファンとの接触機会を最大化するように試みていた。これがその後の、人気の拡大期に大きな役割を果たした。

放送開始直後から注目を集めていた『鬼滅の刃』だが、物語が大きく盛り上がる第19話「ヒノカミ」がネット上でバズることになった。配信普及以前であれば放送予定の話数の半分以上が終わったこの段階で『鬼滅の刃』に興味をもっても、キャッチアップは難しかった。しかしそれが配信サービスで可能になったのである。このように配信サービスは「後からファンになる人」を増やしていき、10月に放送終了した後も、『鬼滅の刃』はずっと話題であり続けた。こうしてじわじわと全国でファン層を広げた結果が、放送終了から1年後の劇場版公開で爆発することになったのだ。テレビ放送がもつ時間のボーダーライン、東京と地方という空間のボーダーライン、そのどちらもが配信によって無効化されたのである。

そして、配信サービスは日本と海外の間にあるボーダーラインも無効化しつつある。「アニメ産業レポート2021」(一般社団法人日本動画協会)によると、2015年の海外市場は5834億円だったのに対し、2020年の海外市場は1兆2394億円まで広がって、アニメ産業市場(ユーザーが支払った金額を推定した広義のアニメ市場)の半分以上を海外市場が占めるに至った。これは海外の配信サービスで日本製アニメが求められていることも大きな一因という。

2000年代前半、DVDの輸出が好調だった時期があり、そのときは海外市場もそこそこ大きかった。同レポートを見ると、2005年の海外市場は5215億円である。しかしこの海外市場は、動画投稿サイトの登場による海賊版の横行でシュリンクし、そこにリーマンショックが加わってさらに市場は縮小した。そこからおよそ10年を経て、ようやく配信という新たなチャネルを得たことで、海外市場が復活したのである。実際取材していると、国内よりも北米や中国で人気があるため、シリーズが継続している作品があるという話を耳にすることも多い。

たとえばNetflixで2018年に配信された、動物キャラクターでOLの日常を描く『アグレッシブ烈子』(ラレコ監督)はまたたく間に海外で人気となり2020年までにシーズン3まで制作された。DVDのような実物を輸出するよりも配信の方がはるかに短い時間で海外のファンに届けることができる。それは同時に日本にいながら様々な海外のアニメーションも見ることができるようになったということでもある。

『呪術廻戦』は、クランチロールで英語など5カ国語の字幕と吹き替えで配信されており、2021年にはファン投票による「アニメ・オブ・ザ・イヤー」(大賞)に選ばれている。また『鬼滅の刃』も、クランチロールと、アメリカ版Netflix、Huluで配信されているという。今は、人気アニメの熱気も国境を超えてあっという間に世界に広がる時代なのである。

2022年の先へ

2010年ごろから右肩上がりが続いてきた日本のアニメ産業だが、2018年をピークに現在は一服状況だ。しかもそこに新型コロナ感染症の流行が重なって、2020年は11年ぶりのダウンとなった。また新人育成の問題や、アニメ業界のギャランティを含む労働環境の問題など、改善が必要な問題も多い。また様々なSNSの普及は、実況などで同一作品を同時に視聴しているという一体感を提供する一方、アニメ作品を断片化し、ネットミームとして消費していく傾向も加速させている。

様々な課題が存在するなか『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』『劇場版 呪術廻戦 0』に代表される大きなヒット作が出ていることには意味がある。エンターテインメントにおいてはヒット作が出ることが、視聴者・観客のニーズを掘り起こすことにつながる。ビジネスを正しく回転させていく最高の燃料がヒット作なのである。そしてヒット作は、次代を担う才能を業界に誘う役も担っている。クリエイティブ産業の未来もまた、ヒット作が道をつけるのである。

劇場版「鬼滅の刃」無限列車編

Blu-ray&DVD発売中

©吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable

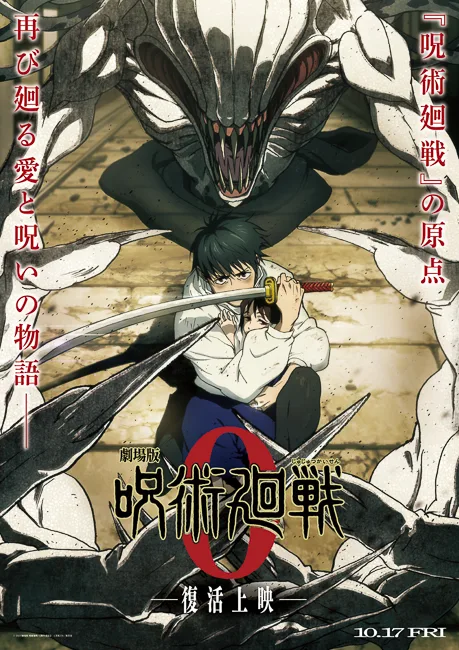

劇場版 呪術廻戦 0

復活上映 10月17日(金)劇場公開

© 2021「劇場版 呪術廻戦 0」製作委員会

© 芥見下々/集英社

――XD MAGAZINE VOL.04 特集『動く』は、プレイドオンラインストアで販売中です。