あなたに必要なファッションは、ここにあるーー。

ファッションが好きな人にとって、服とは「着れればいい」ものではない。「トレンドを取り入れていればいい」わけでもなければ、「無難」なものでいいわけでもない。

服自体が自分のアイデンティティと紐付き、“どんな服を着るか”は“どんな自分であるか”と同じ意味を持つ。

そんなファッション好きが満足するような空間が、今の日本にあるだろうかという問いから、セレクトショップ「FREAK’S STORE」を手掛けるデイトナ・インターナショナルは、この春、新業態であるウィメンズセレクトショップ「PUBLUX(パブリュクス)」を南青山の骨董通りにオープンさせた。

日々、スタイリングを楽しむ玄人が、自分らしい服を発見できるような店。ファッションで人々を元気にするような店舗だ。

セレクトショップとしての原点回帰

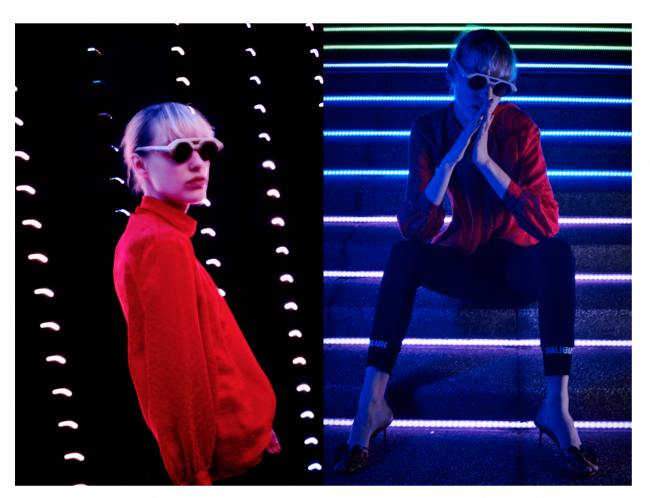

コンセプトは「セレクトショップとしての原点回帰」。単純に服を売る場所ではなく、1970年代の伝説的なディスコ「Studio54」や、1960年~70年のロンドンの流行発信地であったブティック「BIBA」など、高感度な人々が集う「社交場」をイメージしている。

ハイエンドなホテルやクラブのようなエントランスからは、店内の様子が見えすぎないように工夫されていて、良い意味で顧客を選ぶハードルになっている。店内に並ぶのは、日本、ニューヨーク、ロンドンを中心にセレクトされたエッジの効いたブランドのアイテムたち。

「アメリカンラグシー」でバイヤーや商品ディレクター、マーケティングを担当していたチームが屋台骨を担い、スタッフは「真の服好き」を集め、ファッションに感度の高い顧客も満足できるスタイリングを提案する。外からほどよく隠れたバルコニーが併設され、バーカウンターでドリンクを飲みながら店員との会話を楽しむこともできる。

同店舗のウェブサイトには、既存のセレクトショップやファッションへの問題提起の言葉が並ぶ。

「もっと魅力的になれる。

もっとドキドキできる。

あなたには、その権利も資格も手段もある。

なのに、そこに手を伸ばさない理由はなに?

ファッションはどこまでも自由なのに。」

「身の丈にあった無難な着こなしを

多くの人は洗練と呼んでしまうのかもしれない。

だけど、ファッションの力はそんなものじゃない。

身につけるだけでどうしようもないほどアガったり。

それを着て誰かとどこかに行きたくなったり。

いつもより大胆になったり。」

これまでのセレクショショップと比較し、よりリッチで、より多面的な体験を提供しようとする同店舗の挑戦。その背景にはどのような思いがあるのだろうか。PUBLUX事業部部長の坂本貴之氏に話を聞いた。

なぜ日本のショップは画一的になってしまうのか

開口一番、坂本氏が訴えたのは、現状のセレクトショップへの危機感だった。

坂本氏「まだまだファッションで人をワクワクさせることができるはず。そのことへの挑戦です。海外のファッション業界人からは『日本にはカッコいいショップが少ないね』とよく言われます。なぜかと言えば、多くのショップがトレンド思考で、パイの大きなところを狙っているからです。結果的には、どのショップも同じようなラインナップで、画一的なファッションの提案になっています」

パイが大きな層を狙うこと、それ自体はビジネスとして間違っていないだろう。しかし、多くのショップが「右にならえ」と同じような品揃えになってしまっては、ファッション感度の高い顧客の心は満たされない。

坂本氏「ファッションを愛する人が満足できるショップが少ないんです。ファッション感度の高いお客さまに、その人らしいスタイルングを提案できるショップ。ファッションに興味があるお客さまが、ちょっと背伸びをして入店するようなショップ。ファッションへのモチベーションを上げるような場所をつくりたい。PUBLUXは、ファッションで人を元気にする店舗ありたいのです」

ファッション感度の高い顧客ほど、既存のショップではカバーできず、置いてけぼりになっている――そのような顧客に対してアプローチし、特別な体験とともにファッションを提案する。そんな狙いのもと、同店舗はオープンした。

顧客とスタッフの距離を近づける。ネット時代のリアル店舗の価値

坂本氏「服の売り買いに留まらない体験のために、積極的にコミュニティづくりに取り組みたい。いろいろアイデアを練っているところですが、バルコニーを使って、ちょっとしたDJパーティーを開いたり、金曜日の夜は長めに営業をしてラウンジのような使い方をしたりしてみたいと思っています」

洋服を売るスペースではないバルコニーの使い方が、同店舗での特別な体験をつくる“キモ”になると、坂本氏は語る。そこでは、ショップスタッフと顧客という関係性から、お互いが一歩ずつ歩み寄った新しい関係性が生まれるかもしれない。

坂本氏「スタッフに求めているのは、お客さまにとって『特別なもの』を見つける手助けです。スタイリングはもちろんですが、そのお客さまが喜ぶような情報を伝えていきたい。近くにある根津美術館ではどんな展示をしているか? オススメしたいランチは? ゆっくりできるカフェは? このエリアで働いているからこそ知っている『ツウ』な情報なども提案したいと考えています。目を見て直接話し、店舗オリジナルのBGMを聞いて、映像や写真で刺激を受けて、五感をフルに活用して、お客さまとコミュニケーションをする。モノを買うだけじゃなくて、買った後にも満足してもらい、感動を与えられるような心に残るお店にしていきたいのです」

ネット社会だからこそ、リアル店舗の価値が問われている昨今。社交場をイメージしてつくられたPUBLUXは、服の売り買いに留まらず、コミュニティを生み出そうとしている。

坂本氏「人と人とのリアルコミュニケーションは、ネットにもAIにもできないこと。社交場としてお客さまに根づいていくには時間はかかるだろうと思いますが、じっくりやっていきたいですね」

「自分を何かの殻に閉じ込めてはいけない」

コンセプトイメージになっているディスコ「Studio54」のフォトブックが店内に展示されていた

マーケティングやデータを駆使したマーケットイン的なプロダクトは、事業者が用意した「殻」と言えるだろう。その殻に入ることで満足できる顧客がいることは間違いない。その一方で、誰かが用意した殻では満足できない顧客も確実に存在する。

先日開催された、最先端のCX(顧客体験)を学び、体験できるカンファレンス「CX DIVE」では、マーケティングに寄り過ぎたビジネスシーンへの批判や、問題提起が目立った。

関連記事:「情報」を鵜呑みにせず自分の感覚を信じようーー能動的な「体験」が顧客体験の未来を拓く #CXDIVE

AI時代のマーケティングは、テクノロジーとデータがものを言う。そこはグローバルな企業がひしめき合うレッドオーシャンだ。戦う場所は選べる。

小規模を活かし、合理的な経営判断では切り捨てられるようなニッチなターゲットに、リッチな顧客体験を提供する。メインストリームではないPUBLUXのあり方は、業界に一石を投じるはずだ。

img:筆者撮影, デイトナ・インターナショナル

文:葛原信太郎