ITサービスはいま「ユーザーの可処分時間を奪い合っている」と言われている。その一つの表れが、動画の「短尺化」だ。TikTokが流行し、YouTubeは最大60秒の動画フォーマット「YouTube ショート」をリリースした。そんな「短尺の時代」のさなか、平均2.8時間もの長さの番組を配信し、2020年10月のローンチから約1年半で合計3万人ものユーザーを集める動画プラットフォームがある──日本を代表する哲学者・批評家であり、出版・放送・イベント・教育など幅広く事業を展開する株式会社ゲンロンの創業者でもある東浩紀が立ち上げた『シラス』だ。

シラスはなぜ、トレンドに反して、“超長尺”動画で多くのユーザーからの支持を集めているのだろうか。その秘密を探るため、ゲンロンの代表取締役・上田洋子と、シラスのCTO・桂大介に話を聞いた。求人情報サービスを展開する株式会社リブセンスの共同創業者でもあり、長年IT業界に携わり続けている桂は言う──「シラスは、IT業界の“常識”の多くを嘘だと証明してしまっている」。この異色の動画プラットフォームは、一体どのような顧客体験を生み出しているのだろうか。

「PV至上主義」と「広告モデル」に抗する

シラスの母体であるゲンロンは、2010年、気鋭の哲学者・批評家である東が、学会や人文書の常識にはとらわれない領域横断的な「知のプラットフォーム」の構築を目指して創業した。以来、批評誌『ゲンロン』や単行本シリーズ《ゲンロン叢書》の刊行のほか、東京・五反田にあるイベントスペース「ゲンロンカフェ」の運営、友の会会員の交流事業などを手がけてきた。

東はゲンロン創業当初から、動画プラットフォーム事業の構想を持っていたという。しかし、度重なるトラブルにより二度もこの計画は頓挫。そうした紆余曲折を経て、約10年後の2020年10月、ようやくローンチされたのがシラスなのだ。同時に、ゲンロンと桂の共同出資によって合同会社シラスが設立され、東が同社の代表に就いている。

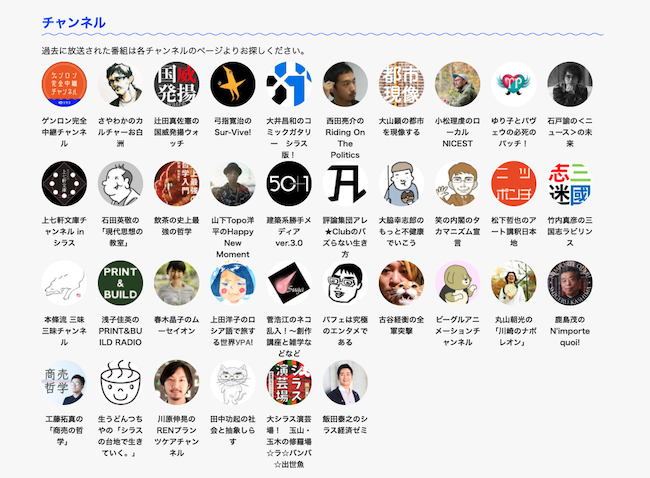

現在シラスには、36個のチャンネルが存在する。チャンネルのオーナー(=シラサー)は特定の分野に精通し、深い知見を持つ研究者や知識人などだ。ゲンロンカフェで実施されるイベントを中継する「ゲンロン完全中継チャンネル」から、評論家・近現代史研究者の辻田真佐憲による「辻田真佐憲の国威発揚ウォッチ」、ライター・物語評論家のさやわかによる「さやわかのカルチャーお白洲」、そしてローカル・アクティビストの小松理虔による「小松理虔のローカルNICEST」、ケーナ奏者の山下Topo洋平による「山下Topo洋平のHappy New Moment」……政治経済や哲学からサブカルチャーの専門家、南米の民族楽器の奏者まで、シラサーの顔ぶれは実に多様で、その様子はさながら「知の総合格闘技場」だ。

シラスのチャンネル一覧(2022年3月9日現在)

シラスが生まれた背景には、表象文化論や情報社会論を主な活動領域としてきた哲学者である東が抱く、インターネットをめぐる状況に対する危機感がある。シラス開設にあたって同氏が記した文章には、“PV至上主義”によりインターネット空間の自由が失われたことに警鐘を鳴らし、こう書かれている。

「いまのネットは、みなが自分の一部を切り売りして閲覧数を稼ぐしかなくなっています。だからみな同じ言葉しか発せられなくなっています。けれども、ネットには別の可能性もあったはずです。ツイッターとニコ生が民主主義を更新すると(少なくとも一部では)信じられた時代があった。その理想を手繰り寄せるために、人間が人間でいられるための小さな空間を、泡のようにたくさん作りたい。シラスはそんな願いを込めて開発しました」(『シラス』トップページより)

では、このような状況に対して、シラスはいかにして抵抗するのか。東の文章は以下のように続く。

「シラスは広告モデルに頼りません。無料放送もしません。だから、100万人に見られても意味がありません。いっときバズるよりも100人の心をしっかり掴む、そんな番組を作りたい配信者と、そんな番組を見たい観客を共に支援するプラットフォームを目指しています」(同上)

実際、現在のシラスに無料放送はなく、ユーザーはチャンネルごとに設定された月額料金の支払い、あるいは番組ごとの単独購入によってしかコンテンツを視聴できない。「有料のみ」にこだわる理由は、ゲンロンとシラスが目指す「『知の観客』をつくる」という言葉に集約されるだろう。

東は著書『ゲンロン戦記』の中で、「信者」と「観客」を対比的に述べている。前者は「カリスマに、論理的な判断ではなく、感情でつながっている」人を指す表現である。一方、シラスがつくろうとするのは後者。「信者」の対極に位置する存在、つまり、人やコンテンツと、感情ではなく、論理的な判断によってつながるのが「観客」なのだ。

そんな観客とサービス提供者の間には、一種の緊張関係が生まれる。なぜなら、エンドユーザーにとって本当に価値あるものを提供できなければ、サービス提供者は対価を得られないからだ。観客は良質なコンテンツを観ることを通し「目」を養い、配信者は見られることによって、価値あるコンテンツを提供する力を磨き続ける。これが、シラスが標榜する「観客と配信者がともに育つ新しい放送プラットフォーム」が意味するところだという。

ITサービスの常識を疑い、覆し続けるシラス。「『知の観客』をつくる」挑戦の現在地を、ゲンロンの代表として事業全体の舵取り役を担いつつ、自らもチャンネルを開設している上田と、CTOとして技術面からシラスを支える桂の両氏に聞く。

ためになる時間と「無駄」な時間の、ほどよいバランス

──シラスの番組の平均時間は2.8時間、長いものだと10時間を超えるものもあるそうですね。動画の短尺化が進む中、これだけの長さの番組が、30,000人以上ものユーザーに観られているのは驚異的です。

桂:ITサービスの世界では「可処分時間の奪い合い」、あるいは「短尺の時代」といった言葉がよく聞かれますよね。極端な言い方をすれば、それらは全部嘘だったんですよ。「現代人の1日あたりの可処分時間は●時間ほどで、複数のITサービスがその時間を5分から10分ずつ取り合っている。その隙間に入らなければならない」……シラスを見ていると、実はそんなことはなかったのだと気づかされます。

合同会社シラスCTO 桂大介

1985年京都生まれ。高校生の時から個人事業主としてシステムの受託開発を始め、早稲田大学入学後の2006年に代表村上らとリブセンスを共同創業。2017年に取締役を退任した後は、マッハバイトのプロモーションに従事しながら、組織デザインや問い続ける時代の企業ブログ『Q by Livesense』の立ち上げなどに取り組む。社外でもシラスCTOのほか幅広いプロジェクトに携わり、投資・寄付活動にも積極的。一般社団法人「新しい贈与論」の代表理事、寄付プラットフォーム「solio」の設立・運営メンバーも務めている。

──とはいえ、長尺の動画サービスが他にはあまりないのも事実です。なぜシラスだけが?

桂:明確な答えは出ていないのですが、仮説はあります。それは、情報の「密度」がちょうどいいのではないか、ということ。

たとえば、映画を観続けるのって2時間、長くても3時間くらいが限界じゃないですか。情報の密度が高いからか、長い時間、集中して観続けるのはかなり大変です。逆に情報量が少なすぎると、これもまた長時間は観ていられない。たとえば大抵の場合、YouTubeを5時間観ることってなかなかできないし、できたとしても観終わった後、後悔してしまうじゃないですか(笑)。

他方、シラスの番組は、しっかりと情報が詰まっている時間もあれば、気が抜けるというか、席を立っても大丈夫そうだなと思える時間もある。情報密度が高い時間と低い時間が混在しているわけですね。だからこそ長い時間、観ていられるのではないかと。

言いかえれば、「学び」と「遊び」のバランスがほどよく取れているとも言えます。勉強って、そんなに長い時間できないじゃないですか。本を読むにしても、3〜4時間ぶっ通しで読み続けると疲れてしまいますよね。長い時間続けるには、遊びの要素が必要になる。一方、先ほどのYouTubeの例ではないですが、「遊び」だけでも長い時間は続けられない。

──そうしたバランスは、サービス運営の戦略として、意識的に取ってきたものなのでしょうか?

桂:いえ、特に意図したわけではありません。ただ、シラスの番組がこの絶妙なバランスを保つことができている理由は、東さんのスタンスに起因すると思っています。一言でいえば、彼はエンターテイナーなんですよ。

シラスが立ち上がる前から東さんはさまざまなトークイベントを開催していましたが、そこでは観客に何かを知ってもらうだけではなく、楽しんでもらうことも常に意識されていた。だから「講義」ではなく、あくまでも「トークショー」として提供してきたわけです。情報密度に緩急をつけ、学びと遊びを適度に織り交ぜるそのスタンスが、シラスにも受け継がれているのではないでしょうか。

上田:シラスの番組の多くは、PowerPointを使うような講義パートは冒頭の1〜2時間ほどで終わり、あとは4時間も5時間も雑談をしているような感じなんですよね。まさに桂さんがおっしゃる通り、学びと遊びが融合しているわけです。

あと、長く観てもらえている要因を付け加えるとすれば、「コミュニティ感」でしょうか。自分でお金を払って、8時間ぶっ通しで放送している番組を最後までずっと観たユーザーたちの間には、連帯感のようなものが生まれるんです。

シラスの番組を8時間見続けるって、ある意味では「無駄」なんですよ(笑)。桂さんが言ったように、8時間の間ずっと中身がある話をしているわけではないですから。でも、そんな中で時折、他では聞けない「いい話」が出てくる。それらを他の視聴者と共有することで、なんとなく連帯感が生まれる。朝まで続く飲み会に最後までいた人同士で、なんとなく仲間意識が芽生えるのと、同じかもしれません(笑)。

いまってすごく「効率」や「生産性」が重視される時代ですよね。そんな中で、「無駄」を肯定するメディアって、なかなかないのではないかと思っています。

株式会社ゲンロン 代表取締役 上田洋子

1974年生まれ。ロシア文学者、ロシア語通訳・翻訳者。博士(文学)。ゲンロン代表。著書に『チェルノブイリ・ダークツーリズム・ガイド 思想地図β4-1』(調査・監修、ゲンロン)、『瞳孔の中 クルジジャノフスキイ作品集』(共訳、松籟社)、『歌舞伎と革命ロシア』(共編著、森話社)、『プッシー・ライオットの革命』(監修、DU BOOKS)など。展示企画に「メイエルホリドの演劇と生涯:没後70年・復権55年」展(早稲田大学演劇博物館)など。

“シラス垢”まで誕生。熱量の高いユーザーコミュニティを支える機能設計

──「無駄」も引っくるめて、ともに番組を楽しむ仲間の存在も、長尺の視聴を可能にする要因になっているのだと。

桂:シラスの大きな特徴の一つは、ユーザーコミュニティが確立していること。僕らは配信者のことを「シラサー」と呼んでいるのですが、ユーザーのみなさんには公式に呼び名を付けていなくて。でも、ユーザーが「シラシー」と自称しはじめた。そして、シラシー同士がつながり、交流している。サービスを利用する中で出会った仲間とZoomを接続しながら、一緒に番組を観ることもあるそうです。

びっくりしたのが、Twitterに「シラスアカウント」をつくるユーザーが少なくないこと。シラスの番組を実況したり、ユーザー同士でつながったりするためだけの“シラス垢”を開設する人がいるということを知って驚きましたね。

──“専用垢”はなかなか他のサービスだと見られないですね。

桂:こんなことが起きるのは、番組がほぼ100%ライブで配信されていること、そして視聴者の人数が多くないことが大きく影響しているのだと思います。

一応、収録した動画を流す機能も用意しているのですが、あまり利用されていない。シラスの番組は基本的にライブ中継なんです。そして、その放送を観ている視聴者の数は数十から多くて数百。アーカイブが残るので、それを観る人も合わせれば、視聴者数はもう少し多くなりますが、ライブ中継を観ている人は限定的です。

すると、数十人から数百人ほどのユーザーが、同時に一つのコンテンツを観ながらコメントをすることになる。そうすると、「あ、またこの人も観ているな」とユーザー同士が名前を覚えるようになるんですよね。

上田:いわゆる「コテハン制」もユーザー同士のつながりを生むことに寄与していると思います。シラスでは「固定ハンドルネーム制」を採用していて、一度ハンドルネームを決めると、基本的にはずっと変えられない。自由に名前を変えられたら、誰が誰だかわからなくなってしまい、つながりは生まれませんよね。

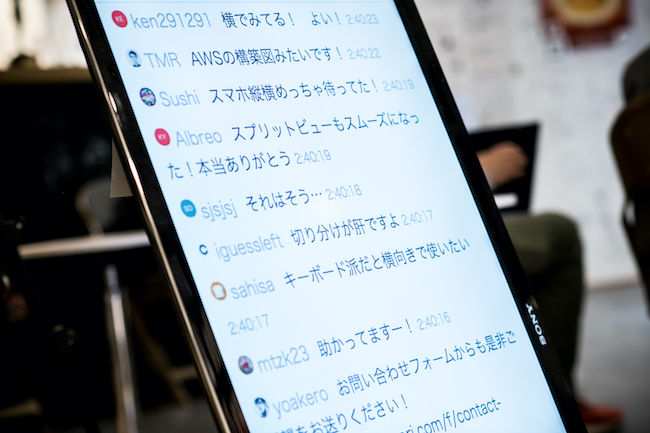

あとは、画面の作り方の面でも工夫をしています。たとえば、YouTubeなどは古いコメントが上に来るようになっていますが、シラスはその逆。最新のコメントがコメント欄の一番上に表示されるようになっています。これによって、誰が何を言っているかを即座に把握することができるし、コメントが追いやすくなっている。

コメント欄を独立させたことも、見た目上の工夫の一つですね。話者が話している画面の上にコメントを表示するのではなく、画面外にコメント欄を設けることによって「ユーザーの場所」を確保したいと考えました。そうすることによって、ユーザーは「話の邪魔になってしまうのではないか」という心配をせず、気兼ねなくコメントできるようになる。配信者とユーザーがディスプレイ上に「それぞれの場所」を確保し、共存することを目指しました。

ゲンロンカフェにも、登壇者がリアルタイムでコメントを確認できるよう、壇上から見えやすい位置にコメントを表示した大型モニタを設置。“シラサー(配信者・登壇者)”と“シラシー(視聴者)”、一体となった熱量の高い場が生み出される。

──ユーザーにとっての「私たちの場所」が明確に存在するのですね。そして、そこには「いつものあの人」がいて、何かしらのコメントをしている。結果として、ユーザーからすると安心感を覚えられる、居心地のよい空間になっていると。

桂:それから、ユーザーの存在を際立たせることによっても、ユーザー同士がつながりやすい環境を整えています。たとえば、シラスのトップページには「新着レビュー(編注:ユーザーが書く、番組の感想)一覧」というタブがあって、そこをクリックすると、「どのユーザーが」「どのチャンネルの」「どの回に」「なんとレビューしたのか」が見られるようになっています。そして、ユーザー名をクリックすると、その人が書いたすべてのレビューが見られるんです。

設計段階では一度に多数のレビューを表示するために、レビュー欄に文字数制限を設けようかと思いました。しかし、熱がこもった長文レビューが並んでいたら面白いなと思って、結局は文字数制限を設けなかった。そうすることによって、「いつものあの人」が何を観て、どう感じたのかがわかるじゃないですか。

運営者の顔が見え、ユーザーが「自分たちがつくった」感覚を持てる

──しかし、そうした機能面の工夫だけで、“シラス垢”をつくらせるほどの熱を生み出せるものなのでしょうか?

上田:根本的には、「サービスと観客が一緒に育っていく」というコンセプトが寄与していると思います。実は、シラスはかなり未完成な状態でローンチしていて。ユーザーのみなさんには「まだ不具合があるのは許してください」と、当初はテストのような感じでサービスをご利用いただいていました。そうして使っていただく中で感じた改善点をフィードバックしていただいたり、アンケートに答えてもらったりしながら、サービスを磨いてきたんです。

いまも要望フォームにはたくさんの意見が寄せられますし、シラスのチャンネルの一つである「ゲンロン完全中継チャンネル」に東が登場し、サービスについて話すときは、コメントを通して直接意見を伝えられる。

だから、ユーザーは「シラスは自分たちがつくった」感覚があるのではないかと思います。「私たちのサービス」といった気持ちを持ってくれているからこそ、サービスに対するコミットメントの度合いがとても高いのではないでしょうか。

桂:実際、ユーザーの意見を参考に実装した機能はいくつもあります。たとえば、コメント欄に表示されるコメントの色。ライブ配信中に付けられたコメントと、アーカイブを見て付けられたコメントの色が違うんです。これは、Twitter経由で寄せられたユーザーの意見を参考にしたものです。

上田:実際の放送を最も長く観ているのは東でもなく、私たちでもなく、ユーザーですよね。だから、私たちが気づかないことにも気づいてくれますし、その意見はかなり貴重なものだと思っています。

──「ご要望フォーム」を設けているITサービス自体は珍しくありませんが、ユーザーのみなさんが「私たちのサービス」という意識を持って、直接運営者に意見を届けるなど、改善に協力してくれているのはすごいですね。

桂:運営者の顔が見えていることが大きいのかもしれません。東さんをはじめ、上田さんも僕も、ユーザーのみなさんに認知してもらっています。それに、シラスの親会社であるゲンロンの取締役である徳久さん(徳久倫康氏)も、ユーザーの間では知られた存在です。

この4人が、運営スタッフの8割にあたります。運営者の8割が認知されているサービスって、なかなかないですよね。なんならシラスのシステム構築を担当した制作会社が、グルコースさんだということまで、みなさん知っていますから(笑)。

顔を知っている人に対しては、なんとなく仲間意識を感じやすいじゃないですか。それに、先ほど上田が言ったように、直接意見を言おうと思えば言えますから。だから、「一緒につくっている感」を持ちやすいのではないかと思います。

それから、有料であることも影響しているでしょう。シラスを視聴するには、チャンネルに月額課金するか、番組を個別購入するしかありません。つまり、全員が有料ユーザーなんです。

だからこそ、ユーザーには「お金を払っているのだから」と、ある意味での権利が発生するし、私たちにも「お金をもらっているのだから」と、よりよいものを届けなければならない責任が発生する。ユーザーと配信者、そして私たち運営の間には、有料だからこそのほどよい緊張感と連帯感が生まれるわけです。

配信者にとって、視聴者は「拡張された家族」のような存在

──運営側が顔を見せることによって生じる連帯感、全ての視聴者が有料ユーザーだからこそ生じる緊張感が、「サービスと観客がともに育つ」状況を実現しているのですね。

上田:あとは、配信者が素の姿を見せていることも大きいと思いますね。ときに、登壇している方同士が喧嘩して涙を流す場面があるほど、みなさん真剣なんですよ。そういった姿を見せることによって、配信者の本気度が伝わっているのだと思いますし、視聴者も「私たちも真剣に関わらなければならない」と感じているのではないかと。

シラスでは、配信者も視聴者も、人としての真摯な振る舞いが求められる。これも、東の思想が反映されている部分だと思っています。東は哲学や政治、映画や漫画などさまざまなジャンルの話をしていますが、それらにはすべて「人間はどうあるべきか」というテーマが通底している。哲学者としてシラスを運営する意味をすごく考えていると思いますし、その姿勢が反映されている部分なのではないかと思いますね。

──たしかに、配信者のみなさんも視聴者に本気で向き合っている印象があります。かなり難しい内容の番組もありますが、いい意味で視聴者に合わせることがないというか、視聴者を信じ、自分が知っている知識をそのままぶつけているように見えます。

上田:配信者からも「とてもありがたい場所だ」と言っていただけることが多いですね。学問を究めようとしている人って、インプットした知識をアウトプットしたいんですよ。でも、大学などでキャリアを重ねると授業の機会が減っていくこともある。

そういった方々にとって、シラスはうってつけの場所になっている。視聴者はその番組を観るためにお金を払ってくれている方々ですから、真剣に見てくれます。アウトプットのしがいがありますよね。

もっと言えば、視聴者は配信者にとって、拡張された家族のような存在にすらなっている。私、以前番組の放送中に東と大喧嘩して泣いちゃいまして(笑)。そのときは、視聴者の方々からたくさんの応援と叱咤激励をいただきました。それから手を骨折した状態で放送したときも、みなさんすごく心配してくれました。

大人になってから泣く姿を人に見せることってなかなかないじゃないですか。見せるとしたら、家族に対してくらいのもので。視聴者はそういった素の姿も受け入れてくれるんです。だから、配信者も孤独じゃない。

社会には「炎上を恐れず、自分の言葉で語れる」場所が必要

──シラスは視聴者だけではなく、配信者にとっても大切な場になっているのですね。

上田:シラスによって、さまざまな本の書き手や研究者たちが自由に生きる別の道をつくりたいと思っているんです。もちろん、大学に就職し、そこで研究を続ける道もあります。ですが、そもそも狭き門ですし、さまざまな制約も存在します。その中で、研究の道を諦めてしまった人も少なくない。

でもシラスは、独立したプラットフォームだからこそ、私たちが誰の影響や指図も受けずコントロールできる。だからこそ、さまざまな人に可能性を提示できるのだと考えています。自ら何かを考え、書いたり、つくったりする人たちが自立し、自由に生きる可能性を提示したい。そのためには、どんな主体からの影響も受けない、自前のプラットフォームが不可欠なんです。

──そういった想いには、上田さん自身の経験も反映されているのでしょうか?

上田:はい。私はロシア文学・文化の研究者として、長らく大学でも勤務してきました。大学で研究者として食べていくためには、1〜5年単位の研究プランをつくり、それをもとに研究費を得ていかなければなりません。

つまり、わかりやすい成果を出し続けなければならず、それにずっと窮屈さを感じていたんです。研究ってそういうものではないのではないか、と。私としては時流に合わせて研究内容を調整しながらも、もっと大きなテーマを追究していきたいと思っていた。

そう考えていたとき、東と出会ってゲンロンという会社の活動に触れ、私の問題意識にも通じるところがあると感じました。のちにシラスの構想を聞くことになりますが、東はゲンロンやシラスを通して、さまざまなしがらみや制約に縛られず、「人はどうあるべきか」を考えられる場をつくろうとしている。ある種の啓蒙活動ですね。

上田:また、「自分の言葉で語ること」の重要性を伝えることも、シラスの役割だと理解しています。さまざまなメディアで語られる言葉の多くは、どこかで聞いたことのあるような、借り物の言葉になっている気がします。でも、シラスで配信してくれている方々は、自分の言葉で自らの活動の目的や、その活動を通して見えた世界の姿を説明している印象があって。

配信者がそういった言葉を語れるのは、視聴者との間に信頼関係があるからこそですよね。「人としての真摯なふるまい」が求められる空間では、「炎上」が起こりづらい。だからこそ、「世界の常識がどうだろうと、私はこう考えている」と恐れずに語ることができる。そして、配信者がそういった姿を示すことは、多くの視聴者に勇気を与えていると感じています。

何かを語るときに、「いま世界で当たり前とされていること」を知っている必要なんてないんですよ。シラスに限らず、すべての場所ですべての人が萎縮せずに語れる状態をつくることが大事だと思っていて。いま、多くの場所が恐る恐る何かを語らなければならない状態になっているじゃないですか。

シラスのように、配信者も視聴者も自らの実感を語れる場所を社会からなくさないためにも、この会社を存続させ続けることが自らの使命だと思っていますね。視聴者からも「シラスを観て、勇気をもらった」「絶対このまま続けてほしい」といったコメントをいただきますし、最近は、私たちがやっていることの社会的な責任を痛感するようになりました。絶対にシラスを成長させなければならないし、このサービスを潰してはいけないと思っています。

「IT業界からシラスを生み出せなかったのが悔しい」

──桂さんは、どのような想いでシラスに携わっているのでしょうか?

桂:僕がシラスに携わりはじめたのは、2019年のこと。きっかけは、ゲンロンが主催していたチェルノブイリツアーにいち参加者として参加したことでした。ツアーの打ち上げで東さんと話していたときに、シラスの構想を聞いて、「手伝ってくれないか」とまで言っていただけた。東さんがやろうとしていることに貢献できるなら光栄だなと思いましたし、自分ができることがあるのならと、お手伝いすることを決めました。

ずっとIT業界で生きてきて、広告課金モデルのメディアに限界を感じていたのも大きかったです。2010年代後半って、ITサービスやWebメディアの倫理観や構造そのものが問われるような不祥事や事件がいくつもあったじゃないですか。だからこそ、いわゆるIT畑から出てきたわけではないサービスに携わってみたいと思いました。

だから現状のシラスの状況を見ると、ちょっと悔しいんですよ。長くコミットしてきたITの世界からこういったサービスを生み出せなかったことに対して、敗北感のような感情を持っていますね。もちろん、自分も携わっているので、嬉しい気持ちの方が大きいですが。

──ただ、配信者と視聴者の間の強固な信頼関係のうえで成り立つシラスは、現在の規模だからこそ維持できているのではないかとも感じます。

桂:ええ。ですから、成長のスピードが重要だと思っています。今後もチャンネル数を増やしていきたいし、もっとユーザーも獲得したい。でも、急成長は目指す必要はないというか、どこかでブレーキを踏むときが来ると考えています。ユーザーやチャンネルの数が急増してしまうと、これまで醸成してきたコミュニティの一体感が失われてしまうと思うので。

たとえば、チャンネルを開設したいというリクエストが30件同時に来たとしたら、すぐにすべてのリクエストを承認するのではなく、月に4〜5チャンネルずつといったように、段階的にオープンする判断を下すと思います。適切な成長速度がどれくらいなのかはまだはっきりとわかりませんが、少なくとも「アクセル全開」で進むことはないだろうなと。適切なスピードを守れれば、いまの良さを保ちながら成長することは可能だと思っています。

上田:成長は必要ですよね。いまのサービスの規模で止まると、視聴者のメンバーが固定化し、コミュニティが閉じてしまいますから。そうすると、新規メンバーがどんどん入りにくい、固定化したコミュニティになってしまう。それは私たちの目指すところではありません。

ですから「ただ話したい」「ただ聞いてほしい」という人ではなく、探求のテーマを持って、そのテーマを視聴者とともに深堀りしたいと考えている人であれば、新しい配信者はウェルカムです。基準を設けずとも、運営メンバーの間で「これはシラスっぽくないよね」という意見は不思議と一致するんです。この基準がブレなければ、多少スケールしてもいまの「シラスっぽさ」は失われないと思いますね。

ITサービスの常識を疑う時期が来ている

──これからも「シラスっぽさ」を維持しながら、適切なスピードで成長を目指していくと。

上田:それから「訂正可能性があること」は、これからも大事にしていきたいですね。いまは炎上しやすい時代で、ちょっとしたミスでも容易にバッシングにつながってしまう。もちろん、プロとしてミスをしないように気をつけることは大前提ですが、人はみなミスを犯すじゃないですか。実は私もシラスでロシア語のチャンネルを持っているのですが、番組の中でロシア語を間違えてしまうことがある。

シラスの場合は、きちんと「すみません、間違えました」と謝れば、炎上することはありません。配信と視聴者がともに学んでいくという空気もあり、ある程度「ミスを許容すること」がマナーになっているんです。それどころか、新しいチャンネルの初回の配信などでは、むしろ視聴者がコメントで配信の仕方を教えてくれたりもします。

桂:シラスの風土を象徴しているなと思った場面があって。あるとき明らかにマナーから逸脱したコメントが寄せられたんです。そのとき、配信者が「このコメントは良くない」と指摘して、その場が収まった。

一般的なサービスであれば、配信者からも、運営からも説明されることなく、即刻コメントが消されていただろうと思います。そこに対話の可能性を見出すことなんてない。シラスにも、コメントを消す機能を付けてはいますが、そうしなかった。「なぜダメなのか」を指摘し、コミュニケーションを取る余地を残したんです。

上田:コメント欄でちょっと攻撃的な物言いをする人がいれば、配信者だけでなく、ユーザーから注意が入ることもある。そういった空気は守っていきたいですし、間違った人は謝り、訂正する。謝られた人はその謝罪を受け入れる、そんな空間を維持したいですね。

──ここにも配信者と視聴者の信頼関係、お互いにコミュニケーションを取ろうとする姿勢が見て取れる気がしました。

上田:番組の中で、視聴者を交えて「今後どんなことを配信すればいいか」について、ディスカッションすることも少なくありませんからね。意見を聞きながら、「よし、次はそれやってみようか」と。みんな手探りでやっているわけですし、視聴者もそれをわかっているからこそ、ミスや荒削りな部分も許容してくれるし、アイデアも出してくれるわけです。

桂:サービスも番組も、初めから完璧である必要なんてありません。いまはさまざまなサービスに完璧さが求められている気がするのですが、昔はそんなことなかった。たとえば、mixiはローンチ後しばらくの間、ロゴの右下に小さくβと書いてありました。つまり、あくまでもβ版として、未完成のままサービスを運営し、改善を繰り返していたわけです。

しかし、この10年ほどで「初速が命」と言われるようになり、ローンチ時の完成度が重要視されるようになった。「一度離れたユーザーは二度と戻ってこない」が定説になって、サービスを磨き上げた状態でリリースしなければならないと考えられるようになりました。

でも、シラスを見ればわかるように、おそらくそんなことはなくて。「可処分所得の奪い合い」も「短尺の時代」も「初速が命」も、全部嘘だったんですよ。ITサービスの常識を、疑う時期が来ているのかもしれません。

取材・執筆/鷲尾諒太郎 撮影/須古恵 編集/小池真幸