2025年2月、世界的デザイナーのNIGO氏が、ファミリーマートのクリエイティブ・ディレクターに就任した。

このニュースにSNSなどでは驚きの声が多くあがったが、一方でこう思った方も多かったはずだ。「ファミマなら、ありえるな」と。

国内約1万6,300店と日本のコンビニチェーンの中でも2番目の店舗数を誇るファミリーマート。同社の人気商品といえばホットスナック「ファミチキ」もあるが、今や勢いがあるのは、『コンビニエンスウェア』だろう。コンビニの端に置いてあった衣料品をアップデート。高いデザイン性と品質で「洋服を買うため」にコンビニに向かう顧客も出てきており、ラインソックスなどの人気商品まで登場させている。

いわば、“コンビニの常識”をくつがえす挑戦をしているのが、ファミマであるからだ。

それにしても、なぜ多くの人たちは「コンビニで服を買う」ことに抵抗をなくし、むしろ楽しみとし始めたのか。5年目を迎えたコンビニエンスウェアをあらためて振り返る。

おにぎりも、コーヒーも、最初は「非常識」だった

ファミリーマートが全国の店舗でコンビニエンスウェアを展開したのは、2021年3月のことだ。

もちろん、以前からコンビニではTシャツや下着を販売していたが、急な出張や突然の雨で着替えざるを得なくなったときの「緊急需要」がほとんど。コンビニの衣類は“やむなく買うもの”が、私たちの認識だった。

見方を変えると、衣料品は、ほぼほぼ何でも揃うコンビニエンスストアに残された、数少ない手薄な領域だったともいえる。

「この取り切れていない市場で、『ファミマに洋服を買いに行きたい』と“目的買い”していただける状況を生み出せないか。まずはそう考えました」とファミリーマート商品本部の須貝健彦氏は言う。

須貝氏「そして掲げたミッションは『コンビニで衣料品を買う文化を創る』だったんですよ」

株式会社ファミリーマート 商品本部 CW・雑貨部 須貝健彦 氏

4年前には、いかにも無謀な試みとして見えたに違いない。

しかし、そもそもコンビニは、そうした新たな買い物文化を生み出すことで成長してきた。

代表例がおにぎりだ。おにぎりがコンビニで売られるようになったのは50年ほど前。「おにぎりは、家で家族がにぎって食べるもの」が当たり前で、実は極めてチャレンジングな試みだった。

最近ならドリップコーヒーだろうか。コンビニでコーヒーを買うとしたら缶コーヒーが当たり前だったが、2010年代からセルフ式のドリップコーヒーが主流に。「コンビニで美味しいコーヒーが飲めるはずがない」と思われたが、今や「テイクアウトならカフェよりもコンビニだな」と選んでいる人も多いはずだ。

須貝氏「もっとも、そうした常識を破るような挑戦をなしとげるためには、圧倒的な商品力が必要です。そこで『いい素材、いい技術、いいデザイン。』をコンセプトに商品を企画したのです」

コンセプトは、強力な2つの援軍によって具現化された。

まずはクリエイティブ・ディレクターに就任した『FACETASM(ファセッタズム)』のデザイナー・落合宏理氏だ。

東京のファッションを牽引するデザイナーのひとりで、リオ五輪の閉会式の衣装も担当した落合氏が、起ち上げ時からコンビニエンスウェア全体のクリエイティブをコントロールする役割を担った。時代の空気をしっかりとまとった高いファッション性が、氏によって担保された。

そのうえで力を発揮した援軍が伊藤忠商事だ。プロジェクト起ち上げ直前の2020年に伊藤忠はファミリーマートを子会社化していた。伊藤忠といえば、繊維に強い総合商社。素材の調達や衣料品生産のノウハウを持つ。全国約1万6,300店舗を売り場とする、スケールメリットとあわせて、落合氏のデザインを質の高い技術で形にするとともに、手ごろな価格を実現できたわけだ。

こうして起ちあがったコンビニエンスウェアから、いきなり大ヒットが生まれる。

あの靴下だ。

海外の目からみた、青×緑のファミマカラー

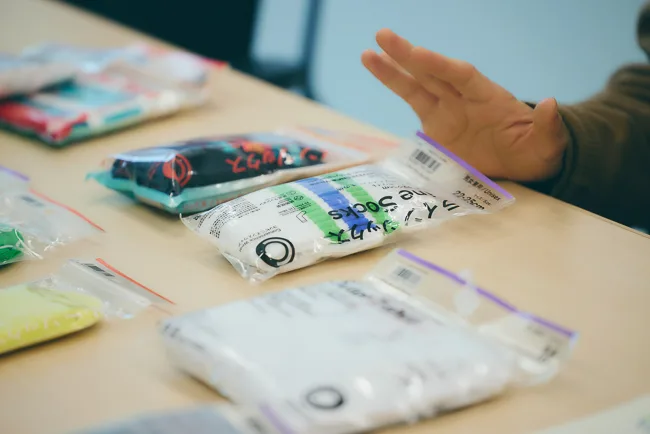

商品展開は、まず既存の衣料品のアップデートからはじめられた。具体的には、以前からひっそりと置かれていた靴下など、いかにも緊急需要にフィットするアイテムだ。

通常、黒や白、グレーといった無難でスタンダードな靴下しかなかった店舗に赤や黄などカラフルでカジュアルなソックスが並んだ。明らかに緊急需要と満たさない、常識を覆す、コンビニの衣料品がファミリーマートの店頭に現れたわけだ。

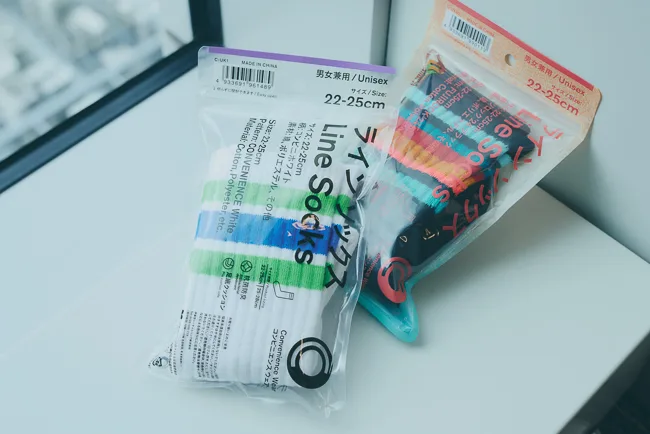

そんな中でも最も注目が集まったのが厚手の白地で、鮮やかな青と緑のラインが入ったラインソックスだった。言うまでもなく、ファミリーマートを象徴するブランドカラーである、青と緑を配した商品だった。

須貝氏「『ファミマカラーのソックスなんて売れるのか…』と社内では疑心暗鬼な声もあったようですが……」

コンビニエンスウェアを代表するラインソックス。足底がパイル編みの肉厚仕様でクッション性が抜群。抗菌防臭加工でニオイにくいのもポイント。2025年2月末時点で、ラインソックスを含むソックス類は累計約2,400万足の販売数をほこっている。

フタをあければ、SNSでバズり、売り切れ店が現れるほどの人気商品となった。今もコンビニエンスウェアで最も売れている定番の人気アイテムになっている。

多くの人を惹きつけた理由は、まずそのポップなデザインに尽きる。社内からは賛否両論だったが、落合氏は「海外の知人に聞くと青と緑のコンビニは『クリーンで良いものが売っている』と支持されている。ファミリーマートのブランドカラーは、日本のコンビニのクールさを象徴するアイコンになっている」と、この2色のラインを推した。

須貝氏「加えて落合さんは、日本のお客さまやファミマで働いていただいている約20万人のスタッフの皆さんにも、『ファミマの良さを再認識してほしい』『自信を持って欲しい』とのメッセージを込めてくれました」

まさしく、ソックスに落とし込まれたファミリーマートのカラーは、身近にありすぎて気付けなかった価値を気づかせてくれたわけだ。実際、「ファミマカラー、意外にかわいい」と老若男女を問わず、手にしてくれる人が増えた。税抜き390円というファストファッションにひけをとらない低価格も、挑戦しやすかったに違いない。

いずれにしても、試しに一度でも履いてもらえば、“ファミマの勝ち”だった。伊藤忠の底力を活かした商品の「質の高さ」が期待値を超えた感動を伝えられるからだ。肉厚のパイル編みで足下のクッション性も高く、防菌防臭加工まで施されている。履き心地も質感も高いラインソックスは「デザインもいいけれど、モノもいいね」と、強い印象を与える。リピート率をぐっと引き上げた。

須貝氏「靴下から充実させたことも功を奏しました。ソックスはTシャツやパンツと比べると『どの店やどのブランドを買うか決めている』方が少ないアイテム。専門店もありますが、身近には少ない。そう考えると、質の高い靴下を選べる場所が身近にご提供できた意義は高かった」

こうしてラインソックスから「コンビニで服を買う」体験価値を提供しはじめたファミリーマートは、徐々にアイテムを拡充させていった。

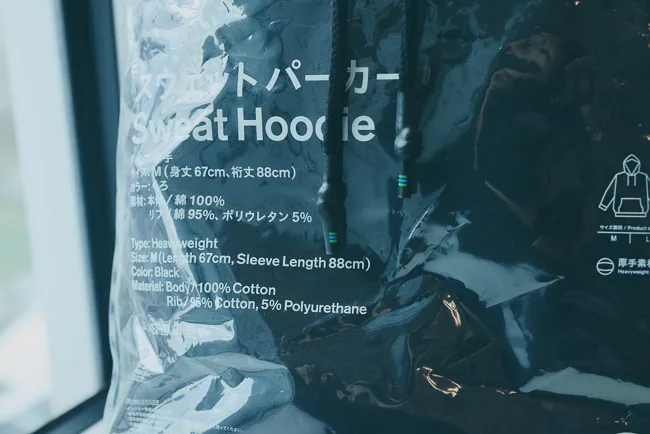

Tシャツ、アウターTシャツ、スウェットパンツ、ボタンダウンシャツ、サンダル、ジョガーパンツなど、アイテムが揃うように。ソックスがメインではあるが、ほぼフルコーディネートができるほどにアイテムを増やしていった。

ソックスで「ファミマのコンビニエンスウェアはデザイン性も質も高い」と体感したユーザーにしてみたら、「シャツの出来も良いに違いない」と手を出す。そして落合氏のベーシックながらトレンド感を押さえたデザインと、着心地含めた商品の質に感動して、また別のアイテムも……と触手を伸ばす、いいサイクルが生まれたわけだ。

とはいえ、コンビニエンスウェアは、商品力だけで、コンビニで服を買う新しい文化を創り出したわけではない。

こちらも人気のコンビニエンスウェアのスウェット。2023年12月に発売されるやいなや、SNSで好評を博し、売り切れの店舗も出てくるほどの反響ぶり。毛羽立ちが少なく、肌触りの良いUSAコットン素材を使用している。トレーナー、パーカー、パンツの3種を展開。(※店舗によって終売している場合あり)

試着もできないからこそ、「見せ方」に知恵を絞る。

質が高く、デザインも優れた衣類を全国約1万6,300店にただ置いたからといって、簡単には売れない。

コンビニはアパレル店とは違い、試着ができないからだ。

このハンディキャップを埋めるため、商品以外にも多くの工夫が施されている。

まずディスプレイだ。店内を入ってすぐ、一番目に付く場所にコンビニエンスウェアを置くことを推奨。他のコンビニとの違いを強調した。さらに什器に飾る「トップボード」と呼ばれる部分には、コンビニエンスウェアを着たモデルのビジュアルを貼った。この春からは、ハンガーでの展示も実施するなど、試着できない分、着用イメージが湧きやすいようにした。このビジュアルにもひと工夫してある。

須貝氏「ウェアを着ているモデルの方は、若い女性などに偏らせず、老若男女をできるだけ幅広に採用。またクールに佇むようなポーズではなく、くったくのない日常を切り取ったような自然な笑顔のものにしています」

コンビニエンスウェアの店頭ディスプレイ。さまざまな国の方々が働き、訪れるコンビニだからこそ、日英併記をしつつ、商品スペックや品質表示、サイズの展開など情報がわかりやすいようにデザインされている。満面の笑顔なモデルが写ったビジュアルも印象的だ。(写真提供|ファミリーマート)

なぜか? 洗練されたポップなカジュアルウェアとなると、若者のための商品と思われがちであるからだ。しかし、コンビニエンスウェアはファミリーマートがそうであるように「年齢や性別、国籍などを限定しない衣料品である」ことを自然に指し示されるわけだ。

パッケージにもこだわった。二次利用もできる透明ビニールのパッケージにすることで、ウェアの中身が見えるようにし、そこに大きく商品名とサイズ(S・M・Lなど)を入れた。

顧客の購入体験を考えると、スタッフに声をかけず、自ら商品を探すのがデフォルトなため、可能な限り、探す手間を省かせたわけだ。インバウンド客も多いため英語と日本語の併記も目立つように施した。結果として抜群のバランスで「新しさ」も醸し出すことに成功した。

こうして、「新しくおしゃれ」なのだけれど、「自分のためのブランドだ」と認知できるようなちょうど良さを、ディスプレイやパッケージなどによって醸し出すことに成功した。ユーザーが挑戦するハードルを計算されたデザインでうまく仕上げている。

そのうえで、コラボ商品や限定カラーを展開することも絶妙だ。前者でいえば、シーズンごとに、ネットフリックスやフジロック、コカ・コーラや広島カープといった他ジャンルのデザインモチーフを使ったコラボ商品を出すことがある。落合氏の手腕によって普段使いしやすいところまで落とし込まれた映像作品やスポーツチームモチーフのデザインはすばらしく、コンテンツやチームのファンはもちろん、そうではない人でも思わず手を出したくなる魅力にあふれている。限定感があるため、普段以上に購買意欲もそそられるわけだ。

須貝氏「中でもネットフリックスの人気ドラマ『ストレンジャーシングス』とのコラボ商品などは、ネットフリックスの方から、『ファミマとのコラボは反響が大きかった』と言っていただけた」

ファミマは国内だけで約1万6,300店舗である。圧倒的な売り場数を持つなかで、展開するコラボは、巨大なメディアとしての機能を持ち、裾野の広い認知度アップにどこよりも貢献しているわけだ。

加えて、少数ロットの限定カラーなども展開。たとえばスウエットシャツ、パンツなどはくろ、グレーミックスといった定番品の他、アメリカのカレッジカラーからインスパイアされた、えんじ、ふかみどり、はいあおなどの商品も発表した。ただし、あくまで各店舗の仕入れによって販売数が変わるので、「区内のA店では扱っているが、B店にはない。C店は3色すべてあったらしい」といった状況が生まれるわけだ。

須貝氏「我々としては欲しいものが何でも揃う状態が理想なので、申し訳ない気持ちもありますが。それくらい『コンビニエンスウェアを求めて来店してくださる方々』が増えている証拠と感じています」

加えて、ファミマから仕掛けたわけではないが、「コンビニエンスウェア」を着用した画像などがSNSで話題になっていることも、大いに認知度アップに貢献している。

繰り返しになるが、コンビニエンスウェアは“試着できない”。だからこそ、「実際に着てみたらどんな感じなのか」のニーズが高いわけだ。そのため、インフルエンサーなどはこぞってコンビニエンスウェアの着用動画などを掲載。デザイン性の高さや質の高さを伝えると同時に、何よりも「Mサイズだとこんな具合」「170cmでLサイズを着ると、こんなイメージ」とサイズ感を伝えることが多い。

コンビニエンスウェアが気になっていた層に刺さるし、発信側もバズる確率が高まる。ウィン=ウィンの状況が生み出しやすいわけだ。

須貝氏「こうした相乗効果もあって、コンビニエンスウェアは5年目の今も、前年比130%増のペースで売上を伸ばしています。何より普通に街を歩いていて、ラインソックスやスウェットシャツを着ていただいている機会が本当に増えたことに弊社社員やお取引先みんなで喜んでいます」

こうした相乗効果をいくつも経て、コンビニは服を買う場所にもなった。新たな文化を生んだ。

今や、コンビニエンスウェアは、文具などにも幅を広げ、デザイン性の高いノートやペンなどは、インバウンド客のお土産としても人気になっている。現在発売中のセットアップもすでにSNS上では大きな注目を集めている。

「もう、おむすびやファミチキですら、コンビニエンスウェア仕様のものが出てくるのでは?」と水をむけると、須貝氏は「おむすびはさすがにないと思いますよ」と笑っていた。

本当だろうか?

「ファミマなら、ありえるな」と思ってしまう。

取材・文/箱田高樹 写真/タケシタトモヒロ 編集/鶴本浩平(BAKERU)