「サイズが合わないのでは?」

「生地感がわからないから……」

ほんの10年前まで、そんな理由で“ネットで服を買う”のを避ける人が多かったものだ。

それがどうだ。

今では誰しもスマホやPCで、シャツやカットソーを気軽に購入。もはや“ネットで服を買う”のは、当たり前になっている。

経産省のデータ(※1)をみてもアパレル業界のEC化率は2014年に8.11%だったが、2024年には23.38%に伸長。全産業のEC化率は9.8%と考えると、伸びているにもほどがある。

要因はいろいろあるだろうが、流れを大きく後押しした一因には、『ZOZOTOWN(ゾゾタウン)』の存在が間違いなくある。

ファッションECサイトでは売上1位を誇り、ECサイト全体でも国内3位を誇るトップランナー(※2)。それは20年もの長きにわたってネットで服を買うハードルを、じりじりとさげてきた結果でもある。

彼らはいったい何をどう変え、「当たり前」を達成させたのか。

どんな顧客体験を創り出してきたのか。

株式会社ZOZO・EC推進本部本部長の泉川浩平さんに聞いた。

※1 経済産業省「令和5年度デジタル取引環境整備事業(電子商取引に関する市場調査)」

※2 2024年10月25日発売「月刊ネット販売」11月号「第24回ネット販売白書」

ZOZOが「街」である理由

2004年12月――。

「ニンテンドーDS」が日本でも発売され、福岡のプロ野球チーム、ホークスがダイエーからソフトバンクへの譲渡が承認されたのと同じ月に『ZOZOTOWN』は生まれた。

現在の取扱いブランド数は9,000以上、出店ショップ数は1,600以上。

日本の人口の10人に1人が利用する、名実ともに日本屈指のファッションECサイトは、すでに20年の歴史を持つ老舗プラットフォームでもあるわけだ。

言うまでもなく、起業家の前澤友作氏がバンド活動をしながら1995年に起ち上げた輸入CD・レコードのカタログ販売事業が母体だ。のちにインターネット通販にシフトして、さらにファッションECへと進化させてきた。

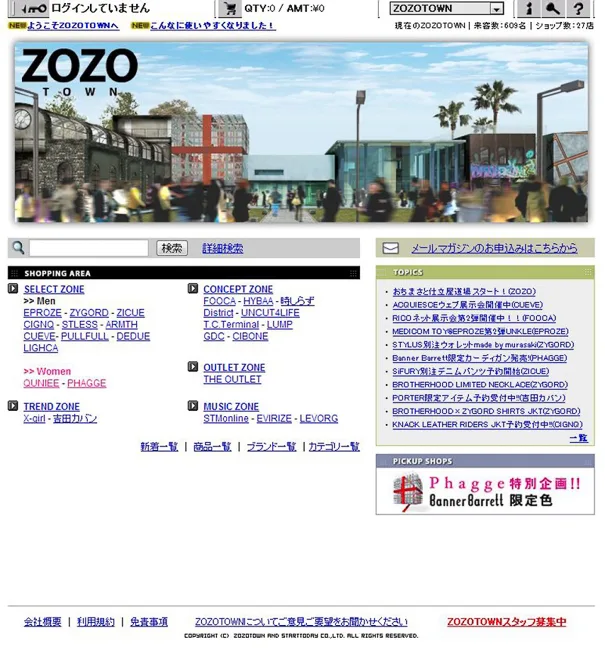

サービス名の由来は「想像」と「創造」の2つの“ZO”をつけ、想像と創造の行き交う街というコンセプトから『ZOZOTOWN』とした。だからサイトデザインも街を意識、インターネット上にできたファッションタウンというイメージを押し出していたわけだ。

「言い方を変えると、当時はまだ『洋服はやっぱり実店舗で、街で買いたいよね』という方が大多数だったのだと思います」とEC推進本部本部長・泉川浩平氏は言う。

泉川氏はZOZOTOWNが立ち上がった約半年後の2005年に学生バイトとしてジョインした人だ。

株式会社ZOZO EC推進本部本部長 泉川浩平氏

ファッションが好きで、当時勃興し始めていたECにも興味があり、さらに家が当時本社があった幕張に近かったこともあって入社したが、当時は社員数数十名。オフィスも倉庫も同じ場所で、服好きの若者たちが自分らしく、楽しく 「ネットで服を買う」カルチャーを創り出そうと挑む、スタートアップのひとつだった。

泉川氏「まだスマホもほとんど無く、インターネットの普及率も70%程度の時代。ユーザーの皆さんはもちろん、ショップやブランドの方々からも『ネットで服なんて売れないでしょ』という意識が根強かった。それを払拭することが最も大切な仕事でしたね」

だから、初期は「ネットで服なんて……」の声を払拭することに重きが置かれた。たとえば凝った3DCGで店舗空間を再現してサイトトップにビジュアルとして掲載していた理由は、リアルとECの境界線を薄くし、「ユーザーがあたかも店舗に買い物に行く体験をイメージしやすい」ようにしたためだ。

2004年12月スタート時のECトップビジュアル。オープン時のショップ数は27で、インターネット上のファッション街をイメージして作られた(写真提供|ZOZOTOWN)

それは出店者となるファッションブランドやショップに対して「オンラインでも各々の世界観をちゃんと演出しますよ」と安心感を与える意味もあった。社員のほとんどが足繁くショップやブランドを訪ねては、ていねいに出店をお願いしながら、その旨を伝えた。ユーザーにとっては“買い物をする”という行動自体が楽しくなるような体験設計であり、ブランドにとっても独自の世界観を保ちながら共存できる場を目指した。

一方で「サイズ感が不安」「着用イメージが湧かない」といった不安の声を解消する施策も実装させてきた。ショップやブランドからアイテムの写真やモデル着用画像をただ借りるのではなく、自社社員がモデルを務め、着用時のイメージやサイズ感が想起しやすいように意識して自前で撮影。着用者の身長やウエストなども記して購入の参考にしやすくした。これらも、今では当たり前だが、ZOZOが先駆者のひとつだ。

泉川氏「出店していただくのは、基本的に僕ら社員の誰かが好きなブランドやショップ。サイトのデザインやUI/UXに採用するのは、洋服好きの自分たちが『あったらうれしい』『買いやすい』と思えるもの。最初期からZOZOTOWNは全員が“洋服好きのユーザー目線”が施策の判断基準にあるんです」

「他の人が買った服は何か?」が気になる

「街」をコンセプトに、ECサイトに抱かれがちだった無機質さを廃したデザイン。試着できないからこそ、わかりやすく着用イメージを伝えた画像とデータ。これらの施策が功を奏し、ZOZOTOWNは出店ブランドとユーザーを増やした。

2010年前後に入ると、さらに加速度的にユーザーが増える。

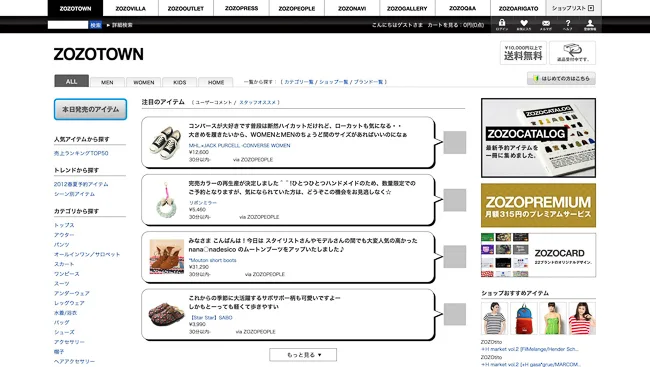

スマホの普及やSNSの普及も要因だが、この流れにあわせて、ZOZOTOWNがUIを変えたことも大きかった。

泉川氏「わかりやすいところでは、街にフォーカスしていたデザインをやめました」

かつてトレンドやコーディネートのコツといったファッションの情報は、それまで特定の街やショップ、あるいは雑誌などのメディアを通して得るものだった。しかし、スマホとSNSが広まった頃から、着こなしの提案や流行りのアイテムを個人が発信しはじめた。

その結果、かつてより多様なファッションを楽しむ人が増え始めた。相対的にファッションでも大きなトレンドが生まれにくくなり、街からではなく、人から流行が生まれる潮流がより高まった。

泉川氏「だから、ZOZOTOWNのデザイン、UIも街から飛び出して“人”にフォーカスするようにしたのです」

街のデザインを捨て、白バックのシンプルなスタイルに刷新。しかし、サイトのトップ画像には「ZOZOTOWNで販売している商品に関してユーザーが自由に残したコメントがふきだしで表示できる機能」や「他のユーザーが購入した商品がリアルタイムでバルーンのように浮き上がって消えるギミック」などを実装した。

ファッションは、他の人が何を着ているか、何に興味を持っているかが購買動機に繋がりやすい領域。より多くの人にファッションを楽しんでもらえるよう、サイトのデザインもあえてシンプルなものへと変更した(写真提供|ZOZOTOWN)

いま、どんなブランドのどんなアイテムが人気なのか。多くの人が手にとって着たがっているのか。

直感的にそれがわかり、ユーザーの息遣いのようなものまでが自然と伝わるようになった。店舗を模したデザインよりもむしろ、実店舗で多くのユーザーと服を手にして、ワクワクしながらウインドウショッピングを楽しんでいるような手触りも加えられた。

「自分以外の誰かはどんな服を好んでいるのか」。ファッションに興味があれば多少なりとも気になるもの。ごく自然にそうしたニーズを満たす役割も果たしたわけだ。

決定打は、2013年にはファッションコーディネートを投稿できるアプリ「WEAR(ウェア)」のローンチだろう。ZOZOTOWNで購入した商品を中心に、自身のコーディネートを写真でアップでき、「いいね」や「コメント」もできるSNS的なサービス。自身の好みと体型が合致する人をみつけてフォローすれば、自分にフィットする服も見つけやすい。

人にフォーカスしてファッションを提案しつつ、「サイズ感がわからない」「似合うかわからない」といった本質的なファッションECの弱点の克服にも常に磨きを重ねてきた。

泉川氏「より各ユーザーの好みの商品に出会いやすいようなシンプルで直感的な使い方ができるように尽力してきました」

この延長線上に、一斉を風靡した一着が生まれる。

ZOZOSUITだ。

サイズという壁をテクノロジーで超える

2017年に予約受付を開始し、無料で配布されたZOZOSUITは、大きな話題をよんだ。

ZOZOSUIT

オリジナルの採寸用ボディースーツで、自宅でこれを着てスマホで撮影すると全身の詳細な体型を3Dで計測できるというサービス。採寸したデータをもとにZOZOはプライベートブランドで各ユーザーの体型に合わせたアイテムを、オーダーメイド方式で製造し販売する、というビジネスモデルを付け加えた。ECでは「サイズ感がわからない」の壁を超える決定打ともいえた。

泉川氏「ZOZOSUITは発表後半年足らずで約100万着の注文が入り、多くのニュースメディアに取り上げられました。ZOZOをより多くの方に知っていただく機会になりましたね」

実際に、水玉マーカーがはいった全身タイツを入手、自宅で計測した人も少なくないだろう。同社の認知度とユーザー、さらに時価総額を大幅に押し上げる好機にもなった。

とはいえ、想像していたよりもZOZOSUITで測定して体型にフィットしたPB製品を購入するという流れは一般化しなかったと感じている人もまた多いはずだ。

「おもったほど精度が出ない」「ぴったりのサイズがわかったからといって、自分が着たい洋服のサイズ感はまた違う」といった声が多く聞こえたのもまた事実だ。結局、少しずつサービスを縮小し、2022年にはサービスを閉じた。

ただし、100万人を超えるリアルな体型データが採取できたことは、ファッションサービスにとって大きな価値を生んだ。

ZOZOSUITでの計測データから、一人ひとりのニーズを完全に満たすのは難しかったが、細かな体型データと購入履歴をかけあわせることで、「こうした体型データの人が好む服のサイズ感」は高い精度で導きだせるようになった。

ZOZOSUITで蓄積されたビッグデータをもとにして、物理的な計測をしなくても、体型サイズやこれまでの購入履歴から、より精度の高いサイズレコメンドができるようになったからだ。

いまZOZOTOWNで提案されている「マルチサイズ」はまさにこのビッグデータをもとにしたレコメンドの結晶だ。出店ショップ・ブランドとの共創によって、SML表記だけではなく、最大56サイズもの細分化されたサイズが用意され、レコメンドされている。

また北米ではいま、ZOZOSUITの技術をフィットネスサービスに横展開しはじめているという。また足のサイズをスマホとマットを使って計測する『ZOZOMAT』や、肌の色から自分に似合うベースメイクがわかる『ZOZOGLASS』などのファッションテックサービスも別に起ち上げ、どちらも好評だ。

ZOZOMATは、マットに足を乗せ、スマホで撮影するだけで、自宅にいながら簡単に足の3Dサイズを計測できる。計測結果をもとに自分の足に合った推奨サイズが表示され、ZOZOTOWNで靴を購入する際に活用できる。

泉川氏「ファッションという情緒的な領域に、テクノロジーで定性的な価値を多く組み込むことで、ZOZOがファッションカンパニーからファッション“テック”カンパニーへとピボットしたのがこの頃でしたね」

もっとも、テックに関しても変わらぬアイデンティティが今もZOZOの屋台骨であり強みだ。洋服好きという圧倒的なユーザー思考。そして利便性だけではなく「カッコよさ」を追う気概である。

ZOZOGLASSは、計測用メガネをかけてスマートフォンのカメラで撮影することで、肌の色を計測でき、パーソナルカラー診断や自分の肌の色に合うコスメの提案を受けられる。

迷ったら「カッコいい」ほうを選ぶ

たとえば、オリジナルの「ZOZO箱」がある。

2014年にスタートしたもので、ZOZOから顧客に届く商品は、外側を黒く塗られたオリジナルの段ボールで届く。

ZOZO箱

スタンダードな無地の段ボール、オリジナルでもただ社名をプリントした程度ならばコストはしれているが、全面を黒く塗った。大幅にコストが上がるが、あえて選んだという。なぜか?

泉川氏「配達された段階で、ひとめで『ZOZOからだ!』とわかっていただける。ECの体験は商品が届く前の時間も大きい。手にとるときのワクワク感のようなものも演出したかったのです。あと単純にカッコいい、ところも大きいんですよ(笑)」

同社の企業理念は「世界中をカッコよく、世界中に笑顔を。」だ。この理念に基づいて、単純に早さや安さといった商業的な目線ではなく、ユーザー目線で「その方がカッコいい」と思える方を施策を決断する羅針盤にしているという。

だからZOZOTOWNのサイト上の広告も、控えめな展開にしているという。広告で接触機会を増やせば、売上・利益は上げられるが、あまりに押し出しが強いと、広告はユーザーからは「ノイズ」と認識されがちだ。

ZOZOはそれを良しとしない。

世界観を大事にしたブランドやショップを扱う以上、そうしたネガティブな印象は与えたくないし、何よりそれは「カッコ悪い」との価値判断が社内では重視されるからだ。

泉川氏「20年経って社員数は1700人を超えましたが、たぶん変わらずあるのはみな、服好きが集まってワチャワチャやっているという本質なんだと思います」

だから、ZOZOは同じ服好きに信頼されているのだろう。こうした施策の積み重ねと、話題になったZOZOSUITのPR効果などもあり、今はZOZOの年間購入者数は優に1,200万人を超えた。

巨大になり、ECのスタンダードに近づくほど、ファッションを扱う場としては全体のイメージがマス化しそうだ。そこでZOZOは2021年から国外内のハイブランド・デザイナーズブランドを扱う「ZOZOVILLA」という別ゾーンを起ち上げ、色分けしながら運営している。

多くの方に訪れてもらうマスの部分はとりながら、三角形の頂点となるとがったファッションブランドをしっかり共創することで、サイト全体のステイタスは維持されているわけだ。

もちろん最初はリーズナブルなブランドやショップを体験しながら、徐々にハイブランドの顧客になっていくような層もシームレスに流入できる。

泉川氏「経営戦略としては現在『MORE FASHION × FASHION TECH ~ ワクワクできる「似合う」を届ける 〜』を掲げています。とがった層もカジュアル好きな層も、すべてのファッションに興味を持つ方々に“ファッションのことならZOZO”と第一想起していただくようにしていきたい」

直近は表参道で初の常設リアル店舗であり、プロのスタイリストと AIが一人ひとりに似合うスタイリングを提案するパーソナルスタイリングの場「似合うラボ」を展開(7月に終了)。抽選予約制で、毎月枠がいっぱいになるほどの盛況となったと同時に、「似合う服」をレコメンドする貴重なビッグデータの収集にも取り掛かったことを匂わす。

ニンテンドーがSwtich2を発売して、ソフトバンクに変わってからホークスが7度目のパ・リーグ優勝を果たした今年。21年目のゾゾも、また新しい「当たり前」を創り出そうとしているわけだ。

いや、実にカッコいい。

取材・文/箱田高樹 写真/タケシタトモヒロ 編集/鶴本浩平(BAKERU)