キャラクターが動き、声を発して、次々に巻き起こる出来事に悪戦苦闘する。アニメーションの醍醐味のひとつは、見知った物語でさえ新鮮に感じられることにある。2022年にスタートしたテレビアニメ『平家物語』は、小説家・古川日出男の現代語訳版(河出書房新社、日本文学全集)を原作に、当時の人々の暮らしをアニメーションによって蘇らせた作品だ。他にも、キャラクター原案は漫画家・高野文子、音楽は「agraph」名義でも活動するアーティスト・牛尾憲輔が担当と、豪華な制作陣によってまとめあげられている。

本作では、オリジナルに創作された主人公「びわ」が、平家の一門とともに暮らし、その激動の時代の移り変わりを目撃していく。子どものようでありながら、ときに、琵琶を流麗に弾きこなし琵琶歌を歌う、この不思議なキャラクターをどう演じたのか。びわの声優を務めた悠木碧さんに演技に込めた思いを尋ねると、アニメーションをより深く楽しめるヒントが聞けた。

(この記事は2022年4月19日(水)に発売された『XD MAGAZINE VOL.04』より転載しています)

悠木碧(ゆうき・あおい)

4歳から芝居をはじめ、幼少期は子役として映画やテレビドラマに出演。2008年頃から声優として活動を続け、2011年『魔法少女まどか☆マギカ』で主人公、鹿目まどか役を演じ、2012年には第6回声優アワードにて歴代最年少で主演女優賞を受賞した。2022年から青二プロダクションに在籍する。主な参加作品は『君の名は。』(名取早耶香役)、『戦姫絶唱シンフォギア』(立花響役)、『ヒーリングっど♥プリキュア』(キュアグレース役)の他、『平家物語』では主人公「びわ」を演じる。

ほぼ白紙からはじまった「びわ」の役

―『平家物語』は、これまで悠木さんが参加された『魔法少女まどか☆マギカ』や『戦姫絶唱シンフォギア』などとは毛色が異なる作品ですよね。まずは台本を読んでみて、どのような印象を受けたのでしょうか?

悠木さん「皆さんそうだと思うのですが、もちろん原作は知っていて。でも学生時代に授業で教わるのは、ごく一部ですよね。教科書などでは数行程度で紹介されているので、本当に大まかな物語しか知りませんでした。さらに、配役の時点では最初から最後までの台本をまとめていただいていたわけではなく、1話ごとに台本を渡されていく制作方針だったんです。なので、その時点ではほぼ何もわからなくて……。そのうえ、主人公の『びわ』はみんなが知っている平家物語には登場しないオリジナルキャラクターです。しかも1話はびわのセリフがほとんどない。一体どういうキャラクターなのか、この先どうなっていくのか、また最終的にどうなるのか、全然わからない。未知の状態からはじまった、という印象でした。

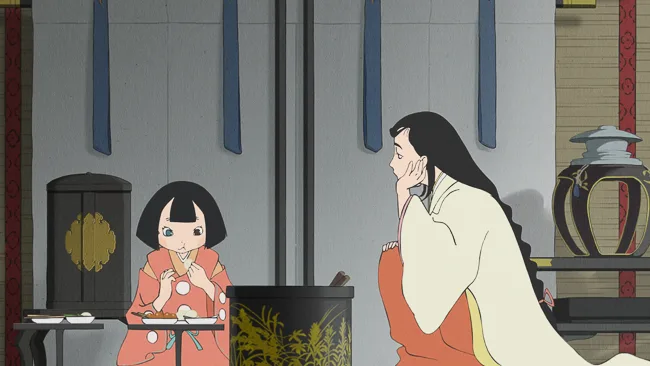

『平家物語』より。平氏の勢いが盛んな時代から物語ははじまる。

でも話数を重ねて感じたのは、可愛い女の子がたくさん出てくるような作品だと誰を推すか、などと自然と考えてしまったりするんですが、この作品の場合はキャラクターが親戚のように見えてきて、全員に親しみをもっていくような感覚がありましたね」

―ある意味で、原作の大きな展開はご存知だったんですよね。そのうえで、1話ごとに展開を知っていく進め方はいかがでしたか?

悠木さん「次の話がどうなるのかわからないので、1話ごとに台本をいただくのをすごく楽しみにしていました。先の展開が見通せていないからこそ、登場人物たちと一緒に物語に巻き込まれていく感覚がありましたね。びわと会話する機会が多い重盛のようなキャラクターには、その分親しみが増していきましたし、視聴者の皆さんが驚くような展開のときは、私たちも同じく驚きながら演じていました。

全編通した台本をもらった方がやりやすい方もいらっしゃると思いますが、1話ずつもらえると私自身もキャラクターと同じように成長していける感覚があるので、やりづらさを感じることはなかったですね」

主人公のびわ。見つめた者の未来が見える不思議な力をもつ。

―びわの役作りはどのようになさったのですか?

悠木さん「2話から3話あたりで、びわが『飼い猫』のように思えてきたんです。物語に出てくる登場人物はほぼ偉い人なので、たとえば、重盛が清盛と話をするシーンなどは緊張感がありますよね。でも、重盛や徳子がびわに話しかけるときはリラックスしていて、ほぼ飼い猫に話しかけているような雰囲気と言うか。何かを解決したいから話しかけていると言うより、聞いてほしくて喋っている。その感じがすごく飼い猫のポジションに思えてきて、役作りのヒントにしました。

たとえば飼い猫に話しかけているときでも、ずっと無反応なわけじゃなく、たまにこっちを見つめてきたり、共感してくれているように思えたりする瞬間がありますよね。そういった演技を意識的に取り入れています。

びわは人間らしいと言うより、動物っぽい。子ども独特の “まだ人じゃない”感じを意識しています。また、びわだけ吐息が多いのも特徴ですね。走って息が切れたり、驚いて息を飲んだり。『平家物語』のようなリアルな芝居を求められる作品で大人のキャラクターを演じる場合は、積極的にはお願いされない演出なのですが、びわは動物に近い感じがするので、アドリブを多く求められました」

―劇中で、「祇園精舎の鐘の声……」と琵琶を抱えて歌うシーンがありますよね。あれも悠木さんのお声ですか?

悠木さん「そうなんです。私も今回初めて知ったのですが、琵琶歌というそうです。あのシーンのために、実際に琵琶歌のプロフェッショナルである後藤幸浩さんの歌った音源が送られてきたのですが、それがもうかっこよくて。ぜひ皆さんにもあの琵琶歌を聞いてほしい、そう思ったので、音源がもっている雰囲気や調子になるべく近づけるように歌っています。後藤さんの指示も的確で、『もっと◯◯のところを、こう歌うとそれらしく聞こえるよ』とか『こういう調子でいくとかっこいいよ』と丁寧に指導してくださったことで実現しました」

物語の重要な場面で、びわによる琵琶歌のシーンが入ってくる。悠木さんは初めて琵琶歌にチャレンジしたという。

心臓の動きまで想像する

―そこまで演じられていたのですね。びわのハツラツとした声や、どこか勝ち気な感じの声は、すごく画とマッチしていて印象に残りました。キャラクターが喋るリズムや演技、声の調子はどうやって決めていくのでしょうか?

悠木さん「リズムに関しては、収録時点である程度のアニメーションがつくられている場合が多いので、なるべくその動きに合わせてリズムを取ります。家で予習する際は初見では絵に合わない部分も出てくるので、そこはアニメーションをキャラクターの気持ちや身体の状態のヒントとして、喋り方のリズムを変えていきます。先にお話した通り、本作は情緒がある作品で、巻き起こる人間ドラマがすごく重要ですよね。そこでもし、たとえば子ども向け番組で求められるような演技をしてしまうと、あまりにもポップすぎる。基本的にはひとりではなく他の声優さんとご一緒することが多いので、他の声優さんの芝居のテンションや喋り調子、演技の足し算引き算を見ながら調整していくことが多いですね。

徳子とびわの会話シーン。主要な登場人物のなかで唯一平家ではないびわだからこそ、平家の者の心が開いていくのかもしれない。

声の芝居で目指すのは、セリフというキャラクターの精神と、アニメーションというキャラクターの肉体をつなぐことです。肉体のヒントはキャラクター表のなかにあります。どれくらいの背丈で、どれくらいの幅があって、さらに、童顔なのか大人っぽい顔なのか……。アニメーションの場合、キャラクターの性格もビジュアルから見て取れることがありますね。そうした手がかりを頼りに、声のトーンを視聴者の皆さんになるべく違和感なくお楽しみいただけるよう、調整したりします。

『平家物語』で言うと、びわを演じる私が一番小さいですし、他の声優さんも皆さんキャラクターに近い頭身や性格をされていて、キャスティングの時点で意識されていたのかな? と思うくらいパーソナリティが近い、という裏話もあります(笑)」

―体格や画から読み取っていると。より動いているように見せるために、他にも身体を意識することはありますか?

悠木さん「たとえば、走っているシーンだからと言って録音ブースで実際に走ると、収録した音にノイズが入ってしまいます。そういうときは、身体の重心がどう移動しているか想像するんです。小走りなら上下に軽く重心が移動しているだけですが、全速力で走っていると重心の振れ幅も大きいし、地面から受ける衝撃もありますよね。階段を走っていれば徐々に息も切れていくなどと、身体の動きを想像しながら、演技に整合性をもたせられるよう意識していますね。なかには実際に小走りの演技をされたり、殴るシーンで腕を振りかぶったりされる声優さんもいますが、私はわりとジッとして想像でまかなっている部分が大きいです。

また以前、音響監督さんに、力の加わる向きも意識すると芝居を立体的にしやすいと教えてもらいました。たとえばアニメには殴られて壁にめりこむようなシーンが出てくることがありますよね。このとき背中が壁にめり込むと、『グッ!』と声が出てしまうよりも『ガハッ!』と息が漏れてしまうような演技の方が、力の加わった方向が整頓されてリアルに伝わります。身体にどの方向から圧力がかかっているかによって、肺の圧迫され具合や息の漏れ方も違うので、そうした違いはすごく大事にしていますね」

―動きと声に整合性をもたせるわけですね。

悠木さん「そうですね。キャラクターの口の動きに合わせてセリフを読み上げることを『口パクに合わせる』と言うのですが、どうしても口パクに合わせられない場面があって。大先輩の峰不二子(『ルパン三世』)の声などで知られる沢城みゆきさんに相談したんです。

そこで彼女から『私は心拍を参考にしているよ』と教えてもらったことで、縛りだった口パクが、キャラクターから与えられるヒントに変わりました。落ち着いて喋るときの心拍はゆっくりだし、焦ってまくし立てていると速くなる。『目からうろこだけれど、言われてみれば確かにそうだ!』と感動したのを覚えています。

心拍は、キャラクターデザインなどからも読み取れる場合があったります。ネズミに声をつけるなら、彼らの心臓は小さいので鼓動も早いわけですから、高い声で早口にしゃべりそうですよね。対して、ゾウは大きな体格に大きな心臓だから、太い声でゆっくりと喋る、みたいなイメージありませんか? そういった人が無意識にもっている声のイメージは、体格と心拍に連動しているんじゃないかな、と思います。

もちろん過剰な声の演技が話の邪魔をすることもあるんですが……。ひとまずは身体にもとづいた立体感のある表現をできるようになっておけば、その場面に合わせて足し引きできて、表現の幅が広がるように思い頑張っています」

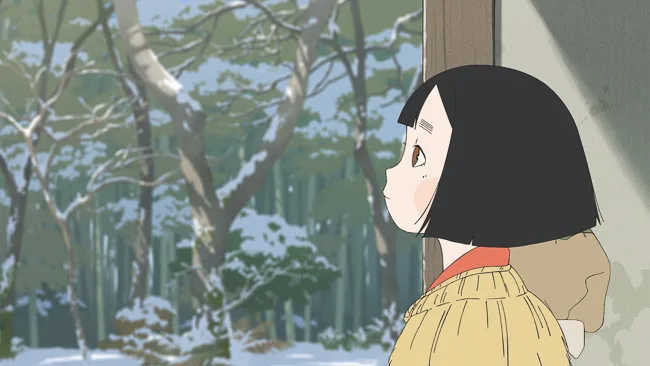

『平家物語』は、移ろいゆく季節を美しく描写しているのも魅力のひとつ。そんな空気感も演技にふまえていく。

ハードとソフトをつなぐ声優に

―キャラクターからそれほどのヒントを得ているんですね。声優としてお仕事をされるうえで、他にも意識していることはありますか?

悠木さん「声優はハードとソフトをつなぐ仕事だと思っていて。実際に動くキャラクター(=ハード)と、キャラクターを動かす脚本(=ソフト)の、その間をいかに丁寧に橋渡しできるかが、私に任された仕事だと感じています。どちらもとても大切なキャラクターのパーツなので、両方をあるがまま、いかに自然に成り立たせるか帳尻を合わせていく、というところでしょうか。

アニメーションとセリフ、さらに、作風や全体の雰囲気、他の声優さんの演技や物語の盛り上がり、いろいろな要素を見つめたうえで、自分にできる演技をする。それが、最も作品に貢献できる声のあり方なのかな、と思いますね。作品ごとに、細かく声を調整してオーダーメイドの演技をする。たとえるなら、世界にひとつのネジを特注でつくるような仕事ですね。……なんて、ずいぶん高い理想を掲げてしまいました(笑)。精進します。

いろいろな制約があるなかで表現するためには、私自身の表現力やボキャブラリーも常に増やしていかないといけないので、まだまだ研究中です。他の声優さんが担当されている作品を見ながら、身体のどこに響かせればこんな声を出せるんだろうとか、どの音節を意識すればこういう演技になるんだろうなどと思考をめぐらせるなど、探求のしがいがあります」

―日々、努力を続けられているんですね。悠木さんは音楽活動や『キメラプロジェクト:ゼロ』の漫画原作など、活動の幅も広げられていますが、実は声優以外の仕事に興味があったりするのでしょうか?

悠木さん「興味はすごくあります。でも、声優の仕事を離れたいからやっているわけではないんです。声優は基本的に役を委託されて関わる仕事なので、0から1をつくるような表現をする機会がそうありません。音楽活動をはじめたときも、漫画原作をやってみようと思ったのも、0から1をつくることならではの責任感や他のパーツの担い手の視点からの作品に挑む風景を知りたかったからです。声優を続けているのみでは味わえないたくさんの経験を、声優という仕事に活かしたいと思っています。

遡って話せば、私は4歳の頃からお芝居をしていたのですが、子役が起用されるのは、大体誰かの幼少期役。顔だちが似ているか、身長が理想通りかなど、容姿によってできる役が制限されていくんです。でも、容姿が関係ない声優なら、どんな姿にもなれる。声の演技で、性別も超えて、年齢も超えて、なんなら動物にもなれて。私はなんにでもなれる声優という仕事が大好きです。だからこそ、自分の仕事を広い視野で多角的に見つめていけたらとチャレンジしています。

最近はVTuberに興味があって、常に声だけで演技をし続けてキャラクターをつくるのって本当に大変だろうな、でもやってみたいな、と想像したりもしますね(笑)。声優の仕事の解像度を高めていくために、体験したことのないことにどんどんチャレンジしていきたいです」

取材・文/梶谷勇介

――XD MAGAZINE VOL.04 特集『動く』は、プレイドオンラインストアで販売中です。