「街のみなさんに『こうしたい』という気持ちがある。ならば、それを支援しようと思った」

世田谷区・下北沢エリアの街づくりを手掛ける、小田急電鉄の橋本崇氏の言葉だ。新しい建物と古くからの商店や家屋が混在する下北沢。その風情ある街並みを歩いてみると、しっくりなじむ。

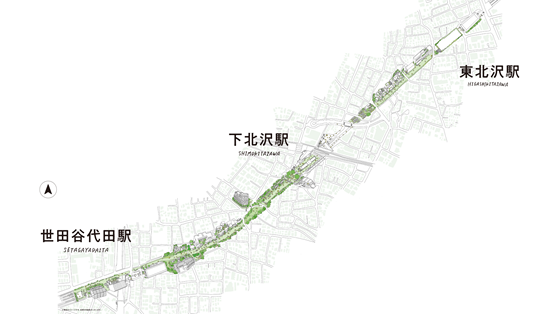

小田急線の地下化によって生まれた、3駅にわたる線路跡地は「下北線路街」と名づけられ、現在多くの施設が建てられている。長屋型の商店街「BONUS TRACK」を抜ける散歩道では、行き交う人の間に自然と会話が生まれている。

暮らす人、商売をする人、遊びに来る人それぞれの体験を考え、橋本氏が定めた開発のテーマは「支援型開発」だ。下北沢の多様な人々と、どのように関係を築いていったのだろうか。街づくりに対する思いと、それをいかに実践したかについて、橋本氏にうかがった。

遠出しなくてもこと足りる社会で「徒歩20分圏内の暮らし」を豊かに

新宿から電車で10分ほどの街、下北沢。演劇と音楽の街、あるいは若者の街とも言われるこの場所で今、新しい街づくりが始まっている。複数のパートナーや街の人とともに計画を進めているのは、小田急電鉄だ。

下北沢駅前の様子(2020年11月)。広けたスペースでは、ハンドメイドマーケットなどのイベントがしばしば開催されている

小田急グループの理念は「お客さまの『かけがえのない時間(とき)』と『ゆたかなくらし』の実現に貢献する」こと。「くらし」という言葉を掲げてきたのは、ここ15年ほどだという。社会的な人口減少により沿線の人口も縮小する中、鉄道以外の事業も強化する必要があったと同時に、住民からの沿線のサービス拡充への期待も高まっていた。

下北沢エリアでは、2003年に小田急線の地下化が決定。世田谷代田駅~下北沢駅~東北沢駅の1.7㎞におよぶ線路跡地をどう活用するか、地元住民や商店街、世田谷区を巻き込んだ計画が始まった。ただ、建築の用途規制が多いエリアで、地下化が決まるまでの住民の反対運動やその後の調整もあり、長らく膠着状態となっていた。

それが一転、2017年を境に計画が再始動した。2019年には線路跡地の名称を「下北線路街」として全体の開発計画を発表、下北沢駅直結の「シモキタエキウエ」を開業。2020年には、新しい商店街と位置づけて小規模店舗を集積した「BONUS TRACK」、保育施設、温泉旅館とオープンが相次ぎ、駅と駅をつなぐ散歩道はにぎわっている。この後も、複数の施設の開業を控える。

東西1.7㎞におよぶ「下北線路街」には、商業施設や宿泊施設、保育施設、広場など計13つの施設が集積している

下北線路街の一部、BONUS TRACK。本屋やカフェ、カレーの店、コロッケの店など個性的な店舗が連なる商店街だ

小田急電鉄で、こうした街づくりを手掛けるのは、生活創造事業本部の開発推進部という部署だ。下北沢チームを率いる橋本氏は、もともと建築科で街づくりを学び、同社の鉄道部門を経て現部署で沿線各地の案件を担当。2017年に下北沢チームの責任者となった。

橋本氏「膠着期間をあまり知らない私が担当になったのが、ある意味ではよかったのかもしれません。特段の準備をせず初めての住民説明会に出向くと、一部の方には厳しいお言葉をいただきまして。複雑な経緯から、当社への不信感が募っていたのでしょうね。逆に『よく来てくれた』という方もいました。圧倒されましたが、そこから始まったなという感じがあります」

小田急電鉄 生活創造事業本部 開発推進部 橋本崇氏。取材はBONUS TRACKのシェアキッチン奥のスペースで実施。窓の外にはヴィンテージショップの商品が見える

企業のビジョンを、下北沢ではどのように表現しようと考えていたのだろうか。チームで共有していたのは「徒歩20分圏内の暮らしを豊かにしよう」ということだった。

橋本氏「人口減少で電車に乗る人が減ることは、会社全体で見通していましたが、改めて『下北沢では生活がどう変わるか』を考えました。

オンラインがもっと便利になり、働き方もさらに多様化して自宅で働く人が増えると、自宅周辺での活動時間が増えます。それなら、自宅から徒歩20分圏内くらいの生活をもっと豊かにすることが、我々ができる沿線の街づくりだろうと仮説を立てました。その一環で、ふらっと立ち寄れる『お店+散歩道』のような場所を考えたんです。

ただ、そんな未来は10年先くらいかと思っていたら、コロナ禍によって一気に来たな、と。一方、『三密回避』は想定外で、イベントができないなど苦戦はしましたが、まさに徒歩圏内の充実を求めて、近隣の方々がたくさんBONUS TRACKに立ち寄ってくれました。それが結果的に、まず地元のみなさんと関係を築くことにつながり、受け入れられる場所になったと思います」

BONUS TRACKのなかほど。建物の間を通り抜ける散歩道やテーブルのスペースは、平日でも人が絶えない

余白を残して提示し、歩み寄ってもらう「支援型開発」

今でこそ新しい施設のオープンが続いているが、2017年から現在に至るまでの道のりは決して平坦ではなかった。前述の住民説明会を皮切りに、橋本氏が住民の話を聞いていくと、地元・下北沢に対する熱い思いが押し寄せてくる。線路跡地の所有権は基本的に小田急電鉄にあるものの、「開発コンセプトを我々だけで決めてしまっていいのか」という思いが頭をもたげた。通常は開発主体からコンセプトを提示するが、今回は小田急側からは何も提示しなかった。

橋本氏「しなかったというか、できなかったというか。それは、街の人たちの側に『こうしたい』という思いが山ほどあるのだ、と気づいたからなんです」

2017年に着任してから半年ほどで、まず橋本氏がしたのは、歩くこと。住宅地図を片手に、エリアの細い路地までくまなく歩きながら、持ち家・賃貸・商業の3つに色分けして塗り、地形を頭に入れた。同時に、住む人や商売をする人と会話を重ねていった。街の人の体験の場をつくるにあたって、まずは街の人を知ろうと努めたのだ。

橋本氏「そうすると、代田、北沢、代沢などでそれぞれ異なる地元愛があるとわかってきました。開発にあたってのキーマンを探れたらと思いましたが、ほぼ全員がキーマンだということも。その上で、全体としての下北沢にも深い愛着がある。イメージはそれぞれ違っても、それぞれの心の中に『私のシモキタ』があるんですね。

それも、漢字の下北ではなくて、カタカナなんです。理由の説明は難しいんですが、それがわかったので、最初はエリア全体の名称も『シモキタ線路街』にしたかった。ただ、社内若手の意見が『下北線路街』で一致したので、そこは譲りました。

話を聞くうち、次第に『橋本さんこんなことあったよ』と教えてくれたり、『ちょっと来てよ』と呼ばれて昼から7時間、ご自宅で酒盛りになったり(笑)。説明会で住民同士が言い合いになっても誰かが止めてくれて、ケンカ腰からの飲み会をみなが楽しみにするまでになりました」

地道に関係を築きながら、橋本氏がすくい上げていった意見は、各所に活かされている。例えばBONUS TRACKには建築中から住民を内部に招き、誘致するテナントやエリアを通り抜ける動線などについて意見を聞いており、敷地内の植栽にも希望が反映されている。

橋本氏「少しずつでも意見を取り入れていくと、みなさんすごく喜んでくれたんです。それで、下北線路街の開発テーマを『支援型開発』としました。人が出会って交わり、価値が生まれることを、我々は支援する側だ、と。最初は小田急が主導する部分が多いとしても、次第にフェードアウトしていくようなイメージです。

細かい部分まで決めきらず、あえて7割くらいの完成度で提示して『こんなことに困っているんです』と話すと、住民の方が“傍観者”ではなく、踏み込んで主体的になってくれるんですね。小田急がやりたいことを提示するより、もっとみなさんが中心になったほうがいいのでは、という当初の感覚が正しかったことを確信しました」

賃料の価格ではなく「価値」でつながる

下北線路街の中でも、特に象徴的な場所であるBONUS TRACKは、その成り立ちと運営方法もとても新しい。通常の不動産事業では賃料を決め、その額を支払えるテナントを集めて運営していくが、個性的な個人商店などを誘致するには、現在の下北沢エリアの賃料相場は高額だ。

橋本氏の着任より前から下北沢エリアを担当していた部下の向井隆昭氏には、もともと「長屋型コミュニティ」のイメージがあったという。だが、賃料の点がネックになっていたため、橋本氏は「賃料の価格ではなく、価値でつながろう」と背中を押した。この場に見合う価値を基準に、その価値を提供できる、あるいは提供したいという思いのある事業者を誘致する(=つながる)考え方だ。

橋本氏「商業施設は、だいたいオープン時が盛り上がりのピークです。話題性が薄れていくと、人気が落ちて賃料が払えないテナントさんが入れ替わっていく。そういう運営方法は、もう限界だろうと感じていました。

最初は7割くらいの完成度でいいから、テナントさんと一緒に考えながらだんだん完成に近づいていく、そういう継続的なリーシングがあってもいいんじゃないか、と。だから向井に『まずは賃料はいいよ、価値でいこう』と話しました。そこから、動き出せた」

BONUS TRACKの建物は長屋型になっており、1階の店舗と2階の住居を抱き合わせてリーシングしている

橋本氏の声かけによって、他の街づくりにかかわっていたビジネスプロデューサーの小野裕之氏が、すでに下北沢で新刊書店「本屋B&B」を運営していた内沼晋太郎氏とともに「散歩社」を創業。小田急電鉄としては個人事業主との契約が難しいため、テナントとの契約は散歩社が担うことに。出店に興味を持つ事業者に払える金額をヒアリングして、1階店舗と2階住居の賃料を算出し、そこから逆算して建物を建てた。やりたいことができる、やってもらえるなら、建物は簡素でもいいという考え方だ。

橋本氏「社内的にも、通常は開発が終わったら計4部門に引き継がないといけないのですが、そうするとせっかく窓口として築いた関係性も崩れてしまう。なので開発部門の我々がこのまま運営にも携われるよう、体制を整備しました。

協業するパートナー企業も、とても大切です。鉄道会社は何十年と自社で沿線を充実させてきて、小田急も自前主義になりがちですが、価値観の多様化がもっと進めば、一社で提供できることは限られます。

私自身が欠点だらけの人間だから、仲間を集めよう、思いに共感してくれる人を集めようと思って仕事をしてきました。顧客の幅広いニーズには、チームで対応していかないと。以前からそう思っていたので、下北沢でも実践していきました」

街づくりは、突き詰めれば「人づくり」

下北線路街には、BONUS TRACKの並びに世田谷代田仁慈保幼園がある。園内にギャラリーを設け、地元の人との交流活動も進めている。また、12月1日に開業した居住型教育施設「SHIMOKITA COLLEGE(シモキタカレッジ)」は高校生から大学生、若手社会人まで受け入れ、短期合宿から長期の住まいとしても柔軟に活用する。小田急としては入居者に対し、例えば「BONUS TRACKの商店を手伝う」「住民との話し合いに参加する」といったプログラムを構想している。

居住型教育施設「SHIMOKITA COLLEGE」。1991年生まれの教育起業家・小林亮介氏が立ち上げた、教育系プログラムを提供するHLABに運営を任せている。左奥に小さく見える建物がBONUS TRACK

今回の街づくりでは、教育も重視していることがうかがえる。「街づくりは、突き詰めると『人づくり』。人がよければ、街もよくなるはずだから」と橋本氏。

橋本氏「若いうちから街づくりに参加してもらうと同時に、大人がもがく姿を早いうちから見せて、大人もそんなに完璧じゃない、と知ってもらえたら。会社に入って初めて社会課題を目の当たりにし、折衝や事業推進に苦労している若手を見ていて、そんなふうに思ったんです。

社会は予見できませんが、わからないなりにその都度、判断できる人にならないといけない。成長社会から成熟社会に移り、今は正解がない時代です。だからこそ教育は、『どうやって周りと一緒に課題を解決するか』というプロセスに重きを置くべきですし、それこそが正解のない中で生きられるようにする道だと思います。

変に『こうだ』と決めつけないで。究極は、今自分がやりたいことができるのがいちばんいいし、そういう街がつくれるといいなと考えています。シモキタのみなは、本当に自分のやりたいことしかしていない(笑)。それがいいところですね」

人が有機的に関わり、「発酵」していく街に

今後は、下北沢を行き交う人にとって「もっと発見がある街になれば」と橋本氏は話す。

橋本氏「私は、あえて迷子になるのが好きなんですが、自分でなにかを見つける喜びは、幸せにつながりますよね。下北沢に遊びに来る人にも、もちろん地元の人にも、そうした体験をしてもらえたらと思います」

人のつながりを重視する橋本氏によると、この先に思い描く未来像のひとつは、「街を広告メディア化する」ことだという。街の魅力で人が集まるようになれば、企業からの広告の引き合いも増える。そこで収益を確保すれば、例えば奨学金にしたり、街のイベント費用にしたりもできる。そうやって地域に人とお金の循環を生み出す考えだ。

みなが思い思いにくつろいで楽しめるイベントスペース「下北線路街 空き地」。さまざまなイベントが開催されている

橋本氏「地域として経済的に自立して、最終的には自給自足までやれればいいなと。今、代田エリアの複合施設『世田谷代田キャンパス』では、代田と青森それぞれの事業者さんと協力して青森の名産品を扱う店を運営しています。この施設をフックに近隣の方々が主体となって、青森に代田の人専用の田んぼを設けて、現地の方々とコミュニケーションを取りながらお米を収穫するプロジェクトも展開されています。そうやって各地の生産者を可視化して、消費者との距離を近づけられればと思っています」

小田急として前例のないことづくしの下北線路街は、「最終的な形をあらかじめ社内に説明するのは難しいと思った」と橋本氏。役員会など要所要所で端的に共有したと、茶目っ気のある笑顔を見せる。今では社内からも評価され、BONUS TRACKを中心に同業他社からも視察が来るほど業界でも注目の的だ。

目下、下北沢での開発の方法を「ローカルモデル化」と称して、別の街にも展開していく構想がある。主導するのではなく、街の人の思いを下支えする開発のあり方を、小田急の街づくりとして確立していく。

最後に今後の展望を伺うと、「発酵」という思いがけないキーワードが挙がった。酵母がぷくぷくとお米を発酵させておいしい日本酒が生まれるように、街で人と人が出会ってなにかが生まれたり、歩くうちになにかを発見したり……。街を行き交う人々が有機的に関わり合うことで、価値が生まれていくその様子を「発酵している!」と感じるそうだ。

橋本氏「私自身、商店街がにぎわう街に育ちました。同級生のご両親が商売をしていて、放課後にコロッケをもらったり、温かいそばを食べさせてもらったり。私も隣近所の洗濯ものを取り込んだり、宅配便を預かったりと、助け合いが日常でした。

そんなことを許容する雰囲気は減りつつありますが、便利な世の中で、逆にそれが求められている気がするんです。誰もが好きなように生きて、自由に振る舞う。街に出れば誰かに会えて、共感する何かを見つけられる。『ありのままでいい』という自己肯定感が強くなれば、みなが生きていて楽しいと思う社会になる。それが究極の街づくりかな、と思います」

2021年には、1.7㎞の全施設が完成する。だが「そこからがスタート」と橋本氏。お互いを認め合って支え合う街づくりは、街の人との関係構築そのものだ。下北沢の発酵は、ゆるやかに続いていく。

執筆/高島知子 編集/大矢幸世 撮影/須古恵