「日記本」から読み取る価値。ブックディレクターの山口博之氏がコロナ禍で感じた気持ち

STAY HOMEが叫ばれた緊急事態宣言は、戦後誰も経験したことのないものだった。本人を含め誰が感染者なのかわからないという状況で広がり続けるウイルスに怯えながら、ニューヨークのような被害にまで至らない東京はロックダウンにもならず、どこまで自粛すべきか各自の判断に任せるという曖昧な状況が続いた。

「お元気ですか? 自粛中はどんなでした?」というやりとりを何度したかわからない。様々な人がコロナウイルスによる緊急事態宣言中の日々を記した『仕事本 わたしたちの緊急事態日記』(左右社・刊)の中には、大きな経済的打撃を受けた業種や人もいれば、事態に対応すべく現場で必死に動き続けた人もいる。日記本を読むと、戦争であれ事件であれ日常であれ、「あぁ、この人はあの時、まさにあの渦中を生きていたんだなー」という当たり前のことをいつも思ってしまう。日記は生きている間にしか書かれることはない。

『仕事本』は、専業主婦からパン屋、ライブハウス店員、ホストクラブ、水族館職員、漫画家、内科医、占星術家まで、有名無名、年齢、性別も問わない様々な職業の人を、「売る」「運ぶ」「書く」「繋ぐ」など12の項目に分けて、それぞれが経験した自粛の日々が綴られている。書き手同士の世界は表面的には繋がっていないが、見えていないだけで続いている。続いているからこそ不可視のウイルスは怖い。

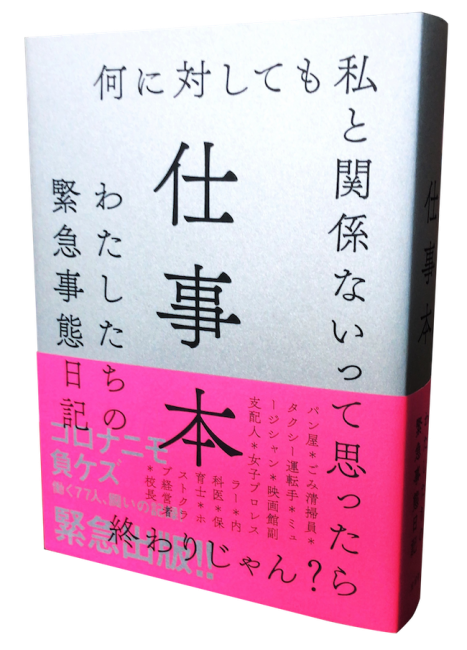

世間の反響も数多い『仕事本 わたしたちの緊急事態日記』(左右社)。本文に登場する言葉をあしらった装丁も印象的

ごみ清掃員で芸人のマシンガンズ滝沢が書いた日記には、その不可視の繋がりゆえの不安が滲んでいた。誰が出したのかわからないゴミには、ウイルスが不可視/不可知のものとして現れる。私たちの誰かが出したゴミを、滝沢が回収しているかもしれない。私たちは捨てるゴミを回収する人を気にしていただろうか。職業別で仕事を切り口に緊急事態宣言下の日本を描いたこの本は、“正しく恐れる”のだとも言われた中、“正しく恐れる”こともできず、気づかないふりという生き方をするしかない人がいたことを教えてくれた。感染を気にしていない様子で、特に対策もしてない清掃の仲間に「怖くないの?」と聞くと、彼は「怖いです」「(この仕事を続けるためにも)正直気づかないふりをしている」と答えたのだ。

“緊急事態”という強い言葉は、この状況が一体何なのかと考えることを強いる。日記はその思考と行動の軌跡であり、明日が同じ明日ではないかもしれないという多くの人にとって初めての状況を、どうにか理解可能なものにしようとした記録だ。自分の軌跡と書き手の軌跡が重なるところ、ズレているところを知り、安心にも不安にも、励みにも焦りにもなった。

僕は気づかないふりはできなかった。ごみ清掃員の話は、受け手としての感染の恐怖のエピソードであった。私は、自分の感染はもちろん、自覚なくウイルスを移してしまうことへの不安、そして社会的な相互監視の視線も無意識に気にしていたはずだ。ただそれはゴミ清掃員の人よりも自分が偉いとかしっかりしているということともちょっと違う。もちろん最低限の対策はしてくれとは思うが、僕も彼もそれぞれの結果に至る環境と状況にあっただけなのかもしれない。怖さはありながら気づかないふりを選択せざるをえない人もいた。それは、こうして記されなければ記録が残らないか、バカな人の例として扱われただけかもしれない。

コロナを経験していない未来の読者は、きっとその未来に起こる未曾有の事態と重ねて読むはずだ。その時、一体何を思うのだろうか。

執筆:山口博之 編集:BAKERU

ロゴデザイン:LABORATORIES イラスト:青山健一