テクノロジーにより、人の生活は豊かになる。けれども、「サイボーグ」や「ロボット」が日常にある社会をイメージすると、まだどこか怖さも感じる。人が人でなくなる、そんな不安もあるかもしれない。

サイボーグやロボットが産業の中で活躍するだけでなく、私たちの生活の中に違和感なく溶け込む未来は本当にやってくるのか。やってくるならば、それはいつなのか。

各界のイノベーターが福岡に集った「Industry Co-Creation(ICC)サミット FUKUOKA 2019」(主催:ICCパートナーズ)。2019年2月18〜21日に開催されたこのイベントに、「サイボーグ/ロボット社会は今後どう生活を変えていくのか」と題されたセッションがあった。

登壇者は5名。東京大学先端科学技術研究センターの稲見昌彦氏、MELTINの粕谷昌宏氏、本田技術研究所の澤井大輔氏、SEQSENSE(シークセンス)の中村壮一郎氏、オリィ研究所の吉藤健太朗氏だ。モデレーターを電通 宇宙ラボ代表の小田健児氏が務め、人間の主体性のありかや、テクノロジーでどのように社会が変わるか、どう社会を変えたいかを議論した。

サイボーグ技術は今。登壇者によるセルフイントロダクション

セッションの冒頭では、身体の拡張に取り組むこれらの第一人者たちのセルフイントロダクションが行われた。

まずは、東京大学 先端科学技術研究センター教授の稲見氏。同氏は、人間とAIやロボットが「人機一体」となり、自己主体感を保持したまま自在に行動することを目指す「自在化身体プロジェクト」を推進している。

2人目は、MELTIN代表取締役の粕谷氏だ。MELTINは、人の体が発する生体信号を利用したロボットハンドや遠隔操作ロボットなどの機器を開発。サイボーグ技術によって身体の限界を超え、可能性を拡張できる世界をビジョンに掲げている。また、人間の身体能力を変化させることについて回る倫理上の問題にも、「国際サイボーグ倫理委員会」を設立し議論を進めていくとのこと。

左より、電通 小田健児氏(モデレーター)、東京大学 先端科学技術研究センター 稲見昌彦氏、MELTIN 粕谷昌宏氏

3人目の登壇者は、本田技術研究所の四輪R&Dセンター デザイン室FPC(Future Product Creation)マネージャー 主任研究員の澤井氏。日本を代表する「Honda」で長年自動車デザインに携わった。現在は生活に役立ち、かつ夢を感じさせるプロダクトを開発すべく奮闘中だという。

そして、SEQSENSE代表取締役の中村氏。同社では「ヒト型も、ネコ型も、目指さない」をモットーに、生産人口の減少による問題にテクノロジーで挑んでいくことをミッションとしている。代表的なプロダクトはセキュリティロボットの「SQ-2」だ。働き手不足が深刻化する業界に対し、現実的な解決策としてのロボットの開発を進める。

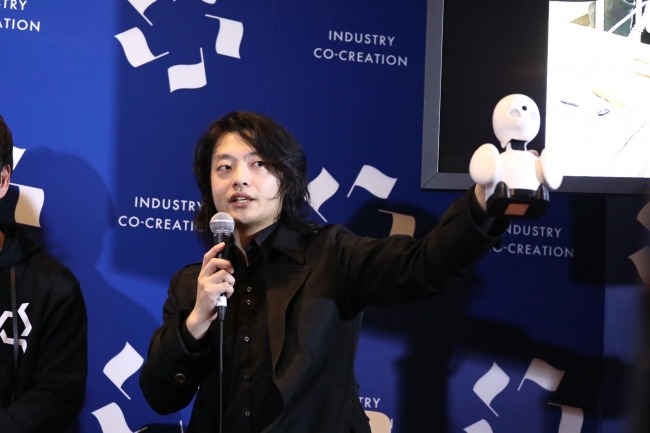

左より、本田技術研究所 澤井大輔氏、SEQSENSE 中村壮一郎氏、オリィ研究所 吉藤健太朗氏

もう1人は、オリィ研究所代表取締役CEOの吉藤氏。オリィ研究所は社会問題化する「孤独」を解決するため、コミュニケーションテクノロジーの開発に取り組む。そのうちの一つが、分身ロボットの『OriHime』だ。カメラとマイクとスピーカーが搭載されており、遠隔操作で「その場にいる」感覚を共有することが可能だ。

サイボーグの話をするほど、結局「中心にあるのは人」という結論に

対談のはじめに、人間とロボットの関係性について登壇者が意見を交わした。モデレーターの小田氏がこう切り出す。

小田氏「生活は一人ひとりの営みで、それが集合体になってルールができたものが社会。社会とサイボーグやロボットとの関係は着実に密接になってきているものの、生活においてその実感はまだありません。それらを溶け込ませ、そして継続させるには、今ある産業と組み合わせていく必要があります。

『ロボット×教育』や『ロボット×エンタメ』のように、掛け算できるものを増やしていくためには、まず私たちは“どこをロボットに任せるか”の範囲を決めなければいけない。また、バーチャル上、あるいは遠隔操作でロボットがする行動を、どこまで人が自分のリアルな行動だと認知できるかという問題もある。これらを語るためには、思想哲学の部分から考えなくてはいけないと思っています」

これを受け、最初に身体拡張を研究する稲見氏から、そもそも「自分」という存在はどこにあるのか、という疑問が呈せられる。

稲見氏「身体性というものが私のテーマで、よく『わたし』とは何だろうと考えます。『わたし』の中心を“脳”にあると考える人もいるが、本当にそうなのか。他者との関係性の中にはないのか。それを探っていくとき、身体という存在は無視できないものです」

その発言に、本田デザイン開発室の澤井氏も同意。

澤井氏「『自分の“こころ”』という存在のありかは、時代とともに変化して考えられてきました。今はおっしゃるように、頭を指す人が一定数います。次に、心臓。身体感覚で、ドキドキしていますからね。江戸時代は腹にあったと言われています。象形文字が生まれた時代は股間で、だんだん上にあがってきている。私は、環境と身体の間にあるような気がしているのですが」

身体と主体の話を受けて、開発のかたわら倫理問題にも取り組む粕谷氏も意見を展開する。

粕谷氏「自分とは別の存在としてロボットに頼るのではなく、あくまで自分が主体性を持ちながら、身体を拡張していくイメージですね。身体につける機器もそうですが、例えば自宅とネットワークでつながって家電などをコントロールするなど、外部環境と融合することも考えています。ただし、全人類にそれを押し付けるのではなく、選択の幅を増やしながら、選択権は個人が持つべきものだと思います」

「選択肢があること」を重視しているのは、オリィ研究所の吉藤氏も同様だ。同氏はALS(筋萎縮性側索硬化症)などの難病患者に対して、テクノロジーによるQOL(Quality of Life)向上をサポートしている。

吉藤氏「ALSの患者は、発症から3~5年で呼吸器をつけるかどうかの判断を迫られます。けれども、呼吸器を選ぶのは約3割。安楽死が許されない日本では、呼吸器をつけたらもう外せないのです。7割がなぜ延命を選ばないかというと、家族や大切な人の荷物になることが耐えられないから。

それでも、生きるという選択をした人は『まだ自分にできることがある』と希望を持っているんですよね。例えば、病気のことを発信するとか。できないことが増えていく中でも『できる』ことに目を向け、それを交換し合う。そんな対等な関係性を作れる人たちを増やすために、私たちは頑張っています」

一方、労働力不足の解決に取り組むSEQSENSEの中村氏は、“変えない”ことを目標に掲げ、人々の技術への考え方に警鐘を鳴らす。

中村氏「生産人口が減っていることを、みんな『ヤバいね』と言いますが、これは本当にヤバいです。超高齢社会になって、大人3人で1人の高齢者を支えていたところを、将来的には大人1人で支えなければいけない。GDPを保つだけでも、1人あたり2倍稼ぐ必要があります。放っておくと未来は悪化していく。だから、“変えない”努力が必要です。

今の働き方改革の議論は、長時間労働の是正や非正規雇用問題などが中心で、日本が進まなければいけない方向と離れていっているように感じます。将来、必ず崩れるところを、テクノロジーで全力で補っていかないと」

長寿国である日本は、ともすると100年間も“生かされて”しまう。最期まで健康に生きられる人は限られている。対談では、当事者研究(障害などを抱える本人が、自身の困りごとについてする研究)を行う熊谷晋一郎氏(先端科学技術研究センター)の「自立は依存先を増やすこと」という言葉が引用され、依存できる社会はテクノロジーによって作ることができると示唆された。

2020年は「パラリンピック」が盛り上がる?

次の議論は、日本の近い未来について。インターネットのなかった時代が今や思い出せないように、AIにVRなどの新しい技術は、数年間で私たちの生活を劇的に変えるかもしれない。

日本バーチャルリアリティ学会にも所属する稲見氏は、2013年に同団体で作成したロードマップについて言及。これは誰もが社会につながれることを理想に据え、作成された予測図だ。その実現に必要なのが、サイボーグやロボット、テレイグジスタンス(遠隔存在感:離れた場所にいながら、そこに実在しているかのように感じ、行動できること)、VRなどのテクノロジーだという。

稲見氏「2020年が、身体に対する考え方が大きく変わる年になると見ています。テレイグジスタンスやVtuberの盛り上がりを見ていても、すでに波は起き始めているように感じます。

米国の小説家であるWilliam Gibson(ウィリアム・ギブソン)は、かつて『未来はすでにここにある。ただ均等に行き渡っていないだけだ』と言いました。これは現状を上手く表しています。学者や研究者は開発はできても、すみずみまで行き渡らせることはできないんですよね」

学会が示す今後のテクノロジーの展開について、粕谷氏はMELTINでも似た展望を抱いているという。

粕谷氏「私たちは、2021年をめどに物理的なアバターを実装して、2030年代くらいにはブレイン・マシン・インタフェース(脳と機械をつなぐ装置)の技術を確立する見込みです。3Dプリンターのようなマテリアライゼーションも多様化していくので、2040年頃には頭で構想したものを口で説明するのではなく、直接形として出力することもできるはずです。その時はもう、3Dプリンターとはまた別のものになっているかもしれませんが」

モデレーターの小田氏は、「未来の予測というものは、当たるかどうかよりも、こういう未来にしたいと意思表示をすることに意味がある」と返す。その上で、すぐそこに迫った2020年についても互いの意見を出し合った。いよいよ東京五輪・パラリンピックがやってくる。

稲見氏「『TOKYO2020』はパラリンピックの方が盛り上がってほしいですね。私がサイボーグに関心を寄せるきっかけになったのも、1984年のロサンゼルス五輪。当時の開会式にはロケットマンが登場しました。テクノロジーをもってすれば、人間は空をも飛べることを私たちに教えてくれる出来事でしたね。同じように、2020年のパラリンピックは身体拡張に夢を抱いてもらうきっかけにしてほしいです」

澤井氏「パラリンピックに出ている人の中には、すでに健常者より速く走る義足ランナーも出てきているんですよね。オリパラは超人的な世界ですが、こういった身体能力を超越していく感覚を、一般の人たちが体験できる機会を作れないだろうかと考えていました。

例えば、ゲームだったら大人も子どもも関係なく、フラットに競えますよね。これをテクノロジーを駆使して、リアルで汗をかくスポーツなども可能になれば、年齢や性別や障害の有無に関わらず、より同じフィールドで楽しめるようになるのではと想像しています」

「主体とは何か」は時代に応じてアップデートしていくもの

テクノロジーを推進する上での思想哲学、近い未来のロードマップが示された後、最後は「サイボーグ/ロボットで生活はどう変わるか」をテーマに一人ひとりから提言がなされた。

吉藤氏「孤独を解消することが私の人生のミッションで、最近、画期的なソリューションを見つけたんです。私は今、シェアハウスに住んでいるのですが、3日に1回しか帰宅をしていないんです。正直、シェアハウスは寝るだけの場所なので、これでも多いくらいに感じているのですが、そこに分身ロボットの『OriHime』を置いておけば、いつでも“遠隔帰宅”ができる。ルームメイトともコミュニケーションがとれるので、メンタルも回復します。

自分がしたい生活を実現するため、これからもサイボーグ的に生きていく方法を探りたいですね」

また、中村氏は良い意味で“変わらない”未来のために、変えないといけないものを改めて強調する。

中村氏「AIやロボットの力を信じないと、日本はもちません。けれども、スタートアップだけで実現させようと思っても難しい。協業できる大企業を見つけて、一緒に推進していきたいです」

澤井氏「2030年もその先も、未来は誰にも分からない。でも、中村さんの『変えないために変える』にはとても共感します。何をしても、次から次へと問題は出てきます。それを解決していくのは人なので、人間のクリエイティビティについて改めて考えてみようと思いました」

MELTINの粕谷氏は、ときおり言われる「起業家は熱くていいよね」という言葉に違和感を抱いてきたという。誰もが子どもの頃はクリエイティビティを持っているのに、大人になる過程でそれを諦めたり忘れたりしていくのでは、と指摘。

粕谷氏「サイボーグ技術を使うことで、これまで大人になる過程で諦めてしまっていた自分の人生を実現することも可能になるはず。福祉にもエンタメにも包括的に取り入れて、誰もが生き生きできる世界をつくっていければいいなと思います」

稲見氏「金八先生みたいなことを言いますが、人間って『人の間』とも読めて、ヒューマン・インタラクション(相互作用)の意味も含まれると思っています。それに人間を『ジンカン』と読むと、社会そのものを表す言葉に変わります。ロボットやサイボーグ技術が進むことで、人と人とのつながりがより強固なものになっていくはずだと確信しています」

生活とは、社会の中で個人が主体を持って行為をもたらすことのできる範囲を指し、テクノロジーを駆使することで、その範囲を拡張していくことができる──そんなメッセージが提示されたこのセッション。人と社会との関わり方も変わっていき、『人間とは何か』の定義も変わっていくかもしれない。

未来がどうなるかは分からない。しかし、時代に応じて“主体”の捉え方をアップデートしていくことはできる。さまざまな課題を抱える日本において、私たちはどんな未来を描くのか。個と個が織りなす社会、そしてその行く先へ思いを巡らす契機になったのではないだろうか。

文/ニシブマリエ 編集/佐々木将史