行為に目的や手段としての価値を見いだすのではなく、行為それ自体を楽しむ——。

2019年10月、最先端のCXを学び、体験するイベント「CX DIVE 2019 AKI」が開催された。

18年9月、19年4月に続く3回目となった今回、テーマに掲げられたのが、冒頭の意味を持つ言葉「コンサマトリー」だ。

イベントの幕開けを飾ったキーノートセッションは、このコンサマトリーを体現する二人が登壇した。クラシコム代表取締役の青木耕平氏と、協同商事 コエドブルワリー代表取締役社長の朝霧重治氏だ。両者は事業と向き合う行為自体を楽しみ、今日までその成長を牽引してきた。

「コンサマトリーというテーマに合わせ、自分たちもこの場を存分に楽しみたい」という言葉からはじまった本セッションの様子をお伝えしたい。

「ビールだけは絶対に撤退しない」ビールの楽しさを徹底的に信じたCOEDO

はじめにマイクを握ったのは、朝霧氏だ。

同氏が代表を務めるコエドブルワリーは、クラフトビールブランド「COEDO」を展開する。現在は日本のみならずアメリカやオーストラリア、中国、ヨーロッパなどにも展開を広げ、海外のビール品評会でも受賞歴を持つなど、その実力は折り紙付き。国内外に数多くのファンを抱えている。

一方、ここにたどり着くまでの道のりは、非常に険しいものだった。コエドブルワリーがビール造りに着手したのは1996年。酒税法改正にともない生まれた“地ビール”ブームのころだ。

しかし、地ビールの勢いは陰りをみせる。商品の質に課題がある醸造所の参入が増えたことで、味に対する疑問の声が上がったためだ。ビールの本場ドイツの職人から5年間にわたりビール造りを学び、商品力には確かな自信があった同社も、その余波を受けた。一時は、事業整理を余儀なくされる瀬戸際まで追い詰められたそうだ。

それでも、朝霧氏は「ビールだけは絶対に撤退しない」と心に決めていた。

協同商事 コエドブルワリー代表取締役社長 朝霧重治氏

朝霧氏「当時の市場の状態や経営上の数字から考えれば、ビールは絶対に撤退すべき事業でした。にもかかわらず、私は止める気はありませんでした。それは、私自身が『ビールは楽しい』と信じていたからです。

私が学生時代に訪れた海外のビアホールでは、みんな自分の好きな種類のビールを、好きなペースで、思い思いに楽しんでいました。当時の日本でよくみられた一気飲みをするような人もいませんでした。その姿に『これこそがビールの楽しみ方だ』という原体験を持ち、これを伝えたいという熱意があった。だから絶対に止めたくなかったんです」

窮地を脱するには大きなテコ入れが避けられなかった。朝霧氏は“地ビール”から抜け出す必要があると考え、商品改革を決意。同社が扱うビールのコアとなるコンセプトから練り直した。その中心に据えたのが「Beer Beautiful」という言葉だ。

“ビールはすばらしい”という朝霧氏自身の想いを込めた。ここから、朝霧氏はプロセス自体を楽しむことを大切にし、ビール造りと向き合っていく。

朝霧氏「自分のビールに対する想いを信じ、それを形にしようと思ったんです。とにかく自分がいい、楽しいと思える判断を重ねていきました。自信をもって提供できるビールを追求しようと、商品もあらためて考え直し、ラインナップも一新。職人が丹精込めて作る手作りのビールという意味でアメリカで用いられていた“クラフトビール”という言葉を選び、2006年にCOEDOをリリースしました」

瑠璃、毬花など、日本の色名を冠する6つの商品をラインナップする『COEDO』

朝霧氏の想いが詰まったCOEDOは徐々にその価値を認知され、冒頭の成果へとつながっていく。もちろん、その過程では数多くの施策を打ち、判断を重ねてきたが、いずれも朝霧氏は自分がいい、楽しいと思えるかを考え、進めてきたという。

たとえば、2015年には塩や山椒といったスパイスを効かせるなど、遊び心を取り入れたビールを研究する『COEDO Craft Beer 1000 Labo』を設立。2016年には醸造所を移転し、醸造所を見学できる『コエドビール学校』を開催するようになった。地元川越ではコエドビールからすべてのステークホルダーへの感謝祭として『コエドビール祭』も開催している。

そのいずれも、「ビールの楽しさ」を伝える上でいいと思えること、つまりBeer Beautifulにつながるからこそ取り組んできた。無論、収益性や事業的な価値を無視しているわけではない。しかし、自分がいい、楽しいと思えることに取り組む姿勢が、今のコエドブルワリーの躍進を支えているのは間違いないだろう。

現場で感じた「作り手の熱意」が、事業的価値ももたらした

一方の青木氏もまた、自身が事業に取り組むプロセスそのものを楽しんできた。

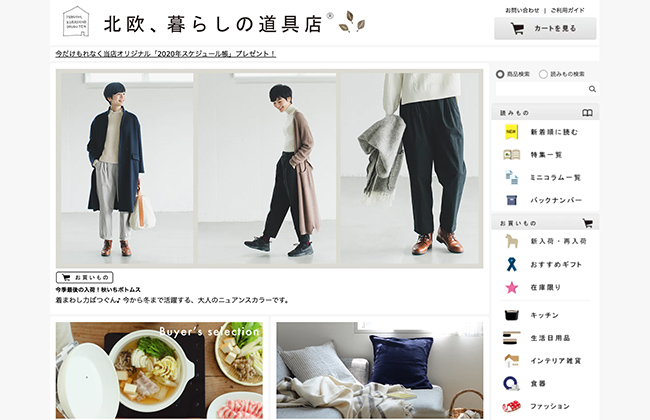

クラシコムは、世界各国からセレクトされた食器や服、生活日用品を扱うECメディア「北欧、暮らしの道具店」や、オリジナルブランド「KURASHI&Trips PUBLISHING」を手がける。

北欧、暮らしの道具店

同社の特徴のひとつが、2012年から取り組んできたメディア事業だ。単にECサイトを運営するのではなく、連動したWebメディアやポッドキャスト、動画など、さまざまな角度からコンテンツを制作、発信している。

このスタイルは、広告を用いず顧客とコミュニケーションを取る戦略からはじまった。

青木氏「メディアは、ある種の生き残り戦略でした。買うものが明確な人は大手プラットフォームで買う方が便利で、顧客を奪い合っても勝ち目はありません。しかし、まだそれが明確になっていない人と長期的な関係を築ければ、大手にも勝てるのではないかと思ったんです。『そういう人たちが気軽に遊びに来られる場所を』と思い、はじめたのがメディアでした」

このメディア事業の中で、青木氏が最近力を入れているのが、2018年春から配信を開始したオリジナルドラマ『青葉家のテーブル』だ。YouTubeでは100万回再生を突破するなど、着実に事業的価値も積み上げている。

このドラマづくりも、青木氏自身がプロセスを楽しんだ好例だ。

同作は、顧客に感謝の気持ちを伝えるWeb CMのアイデアからはじまった。当初は単なるCMを作る予定だったが、制作会社と企画を詰める中で、「ドラマを作らないか」と提案されたのだ。

クラシコム代表取締役 青木耕平氏

青木氏「お客さんに感謝の気持ちを伝えるのであれば、お客さんが喜ぶコンテンツを出した方がいいという話になり、『連続ドラマをやりましょう』と提案されたんです。もちろん、思いもしないアイデアで、最初は首を縦には振りませんでした。

でも、企画書をみているうちにワクワクしてきたんです(笑)。制作会社のみなさんは、細かく説明をしなくても私たちが大切にする世界観を理解して、企画にしてくれていた。この人たちと一緒に作ればおもしろいものができそうだと思い、やってみることにしました」

ただ、ドラマ制作は青木氏にとってもはじめての経験。「せっかくならばその過程を見ておこう」と思い、企画から撮影まで、すべてのプロセスにおいて撮影クルーとスケジュールを共にした。この経験が、事業を後押しする上でとてもよい効果をもたらしたという。

青木氏「現場に入ると、どんどん楽しくなってきたんです。『口出しはしないので、見せてください』とお伝えしていたので、僕はあくまで見ていただけ。ですが、たとえば見積書上では『音声さん 2名xxx円』としか認識できない人を目にし、その大切さが感じられます。

また、監督やカメラマン、スタイリスト、ヘアメイク、キャストなどの作り手のみなさんの熱量も感じられる。そのプロセスを体験し深く知るほど、自分の中での想いがどんどん強くなっていくんです。すると、これを続けるためにビジネス的にも積極的にサポートをするようになる。結果、事業性と想いの両輪がうまく回るようになったのだと思います」

青木氏自身、ドラマ制作をはじめた頃に“ビジネス的にこういう価値につながり、こういった成果が生まれるからやろう”という視点で意思決定はしていない。

そのプロセスを楽しむ中で、サービスやモノを作る本人が熱量を受け、事業との接続を真摯に考え抜いた。結果、コンサマトリーが事業価値へとつながったのだろう。

「その熱を、いかに周囲へ届けられるか」が、コンサマトリーのカギになる

もちろん、単に楽しめば事業が成長するわけではない。そのために必要なのは「自身が持つ熱量を周囲へと伝播させていく点」だと両者は語る。朝霧氏が熱量を伝播させたのは、「ビールを本当に愛する人」だった。

朝霧氏「私は、そこまでお酒に強くないんです。でも、毎日飲むほど好きなので、もっと楽しめるよう“味”にこだわってきた。このこだわりは好きな人ほど理解いただけると思い、その人たちにどうすれば伝わるかを考え続けてきたんです」

味へのこだわりを適切な人に知ってもらうため、朝霧氏は「お墨付きをもうらこと」「品質へのこだわりを伝えること」を徹底した。世界各国のアワードに出品し、数々の受賞歴を獲得。授賞式の様子を撮影し、メディアに取り上げてもらうよう働きかけた。第三者の力を借りて「COEDOのビールは美味しい」というメッセージを伝え、味にこだわりをもつ層の認知をしっかりと獲得していったのだ。

青木氏の熱量の向き先は社内だった。ドラマの制作現場に張りついていたのはあくまで青木氏だけ。だからこそ、その現場で感じた価値は、青木氏自身が周囲に伝えていく必要があると考えた。

青木氏「僕たちは社内で何かを作るときに『今作っているものを早く世に出したいと思えるか』を大切にしています。やっている本人がワクワクできなければ、よい企画にはなりませんし、『失敗しても仕方ない』と思い、学びが減ってしまうからです。

実は『青葉家のテーブル』の企画は、当初社内で懐疑的な声もあったんです。そこで僕は、現場の様子や完成イメージを見せ、その熱や面白さを伝えるよう努めました。すると、実際に目にしたメンバーは僕と同じように、その評価を大きく変えていった。ここで社内にうまく熱を伝えたからこそ、多くの人へ届くコンテンツになったのだと思います」

機能的な差は生まれづらい。だから「作り手の熱」に価値がある

コンサマトリーーー行為自体を楽しむスタンスは、今の時代にこそ求められているのではないかと青木氏は指摘する。

青木氏「今から20〜30年前、僕たちがもっと若かった頃は、今と比べると欲しいものがなかなか手に入らない時代でした。だからこそ、当時は画期的な新商品を早く出せば売れていた。しかし今は、あらゆるものは飽和していて、画期的な差は生まれづらく、わずかな違いで商品が選ばれています。

つまり、商品を選ぶ基準も、機能的価値だけではないものにシフトしているのではないでしょうか。だからこそ、作り手が熱量を込められるものを作ったり、その熱を適切に伝播させたりすることが重要になる。そう私は考えています」

青木氏の発言に、朝霧氏も大きく頷き、その伝播に必要なのは「周囲を巻き込めるほどの自己の熱にある」とした。

朝霧氏「そのためにも、まずは“自己体験”が大切になると思いますね。青木さんの場合は『自身が心から楽しむ気持ち』が周囲を巻き込み、やがて価値へとつながっていた。であれば、まずは自分たちの内にある熱量を信じることこそが必要になるのではないでしょうか」

その青木氏は、朝霧氏の話を受け目標の大切さを語る。コエドブルワリーは、単に事業を立て直すのではなく、ビールの楽しさを体現し、世界で評価を得られるプロダクトを目指した。その目標設定が、そもそもコンサマトリーを実現する上では必須ではないかと述べ、セッションを締めくくった。

青木氏「社内でもよく話しているのですが、目標は本来、夢中に、面白がって取り組むためのもの。目標の置き方や捉え方を変えるだけで、あらゆるプロセスを楽しめるようになり、その楽しさが伝播していく。コンサマトリーを考える上で、目標という視点は欠かせないと思いますね」

コンサマトリーをテーマに展開した当セッションは、両者の事業での経験に基づいたヒントがふんだんに散りばめられたものとなった。

しかし、それをそのまま実践すればいいわけではない。あくまで、“行為それ自体を楽しむ”ことが欠かせないからだ。

「自身が“行為それ自体を楽しめるもの”はなにか」

まずは、この問いと向き合ってみてほしい。

執筆/藤原梨香 編集/小山和之 撮影/須古恵