「仕掛けがあって、難しいところが楽しい」

「“授業”している感じがない」

ワンダーラボが提供する教材や講座に、子どもたちは生き生きした顔でこんな感想を寄せる。世界150カ国に広がり、ユーザー170万人を数える知育アプリ『シンクシンク』も、この講座から生まれた。

YouTube『ワンダーラボ 特別講座 ご紹介|1-2年生向け』より

子どもたちの素直な反応は、アプリの改良のみならず、デジタルとアナログを掛け合わせた通信教材『ワンダーボックス』の開発にも生かされている。EdTech領域のスタートアップである同社が目指すのは、こうした事業を通じて「世界中の子どもが本来持っている“知的なわくわく”を引き出す」ことだ。

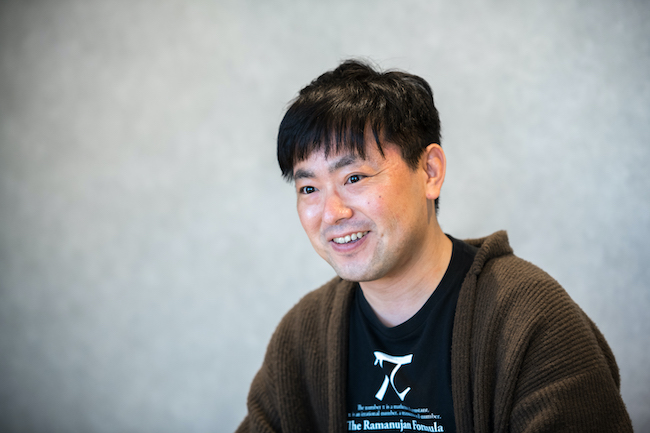

開発チーム全員が現場に触れながら、子どもの「学ぶ意欲」に徹底的に寄り添うワンダーラボ。同社のそんなこだわりの理由は何なのか。また、ユーザーが自然と夢中になる体験を、どうやってつくり上げているのだろうか。創業者で代表取締役の川島慶氏に話を伺った。

世界を席巻した知育アプリ『シンクシンク』

全世界対象の「Google Play Awards」で、2017年のKids部門ベスト5。国内のGoogle Playで「ベスト オブ 2017」。シンクシンクは他にも「日本eラーニングアワード EdTech特別賞」や「第13回キッズデザイン賞」など多くの賞を受賞している。

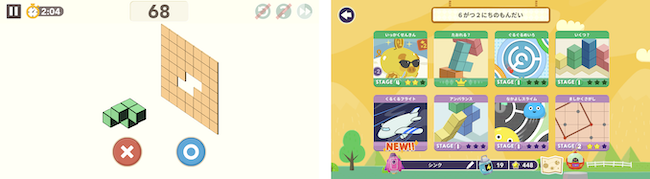

無料コースは32種5,400問以上の問題から、1日に1種の問題に取り組める。月額300円、980円の有料コースは1日3種まで楽しめ、登録できるユーザー数や選べる問題が増える。

数ある問題のひとつ、「とおる?」(左)。手前のブロックが壁の穴を通り抜けられるかどうかを〇×で選ぶと、実際にブロックが動いて正解が分かる。ほかにも図形やパズル、迷路など4〜10歳の思考センスを育てる問題が並ぶ

シンクシンクは、対面での授業における子どもたちの生の反応も重視する。リリース6年目となる今も、ワンダーラボではアナログからデジタルまでさまざまな教材を講座で提供しながら、問題や仕組みの改善を続けている。

同社を率いる川島氏は、工学部の学生時代のアルバイトを機に教育の世界へ。教室だけでなく野外での実践も重視する学習塾、花まる学習会で、問題づくりに没頭した。「子どものころから、教科書やテストの問題を解くたびに『なんでこんな数値設定なのか。こうしたほうが答えが美しくなるのに』と思っていたんですよね」と川島氏。

大学院を修了後、同塾の運営会社に正式に入社し、問題づくりと並行してさまざまな年齢の子どもたちと教室の内外で接していった。その過程で、野外も含めた“現場”での体験の重要性を知る一方、関わる子どもの数が限られるというジレンマも感じるようになったという。

川島氏「学ぶことの楽しさを、教室に通ってない子どもたちにも届けられないか——。次第にそんな思いが強くなり、教材そのもの、コンテンツそのものの可能性を模索するようになりました」

ワンダーラボ 代表取締役 CEO 川島慶氏。2015年より「算数オリンピック」の問題作成にも携わる。2018年には世界最大の教育ベンチャーのコンペ「Global EdTech Startup Awards (GESA)」の日本予選にて最優秀賞を受賞

世界中の子どもたちに、学びの楽しさを届けたい

コンテンツの力の重要性は、別の場所でも感じていた。教室の外の子どもにも何かできないかと考えていた川島氏が、児童養護施設に出向いて学習支援をしていたときのことだ。

施設の先生に頼まれ、一緒に宿題をしようとするが、なかなかうまくいかない。普段なら子どもたちが盛り上がる「じゃんけんしよう!」の声掛けも効かない。自己肯定感が低く、ただの確率のゲームですら「負けるのでは」「負けるくらいならやりたくない」という気持ちに覆われてしまうのだ。

川島氏「実際に勉強を教えるにも、かなり手前の過程からやり直さないといけない場面もたくさんありました。ただ、5年生の子どもに2年生の教科書を出すわけにもいかない。2年生の教科書をなぞらせることは、大人に『できない自分』を見せ続けることになってしまうからです。

そこで、まずは一人ひとりができることを楽しんでもらいたいと考え、簡単なクイズのプリントを渡しました。それが解けると、ちょっと高揚して『次も解きたい』という気持ちが出てきた。小さな成功を積み重ねていくうちに、より難しい課題や学校の宿題にも、自分から手を伸ばす様子が見られるようになりました」

「勉強」と身構えず、直感的に取り組めるクイズやパズルなどを川島氏は次々と考案していった。ワンダーラボの講座(写真)でも、クイズやパズルは人気だ

大人が「させる」のではなく、子どもが「したい」と思える教材の価値を強く感じた川島氏。「ただ渡すだけで子どもが『躍動していく』、そんな教材が世の中に行き渡れば、『させる』のが当然と考えられている教育のあり方を大きく変えられるのでは」と考えるようになったという。

川島氏が教材に見出した可能性は、実はもうひとつある。自らつくった教材を、さらに海外の小学校や児童養護施設で子どもたちに体験してもらった際にも、言葉の壁を超えて夢中になる姿が見られたことだ。

当時の2012-3年ごろはまさに、教育におけるICTの導入が世界的に注目され始めていた。近いうちに子どもがタブレットをひとり1台持つ時代を予測した川島氏は、「デジタル教材なら世界に届けられる」と考え、2014年10月に教材開発に特化した花まるラボ(現・ワンダーラボ)を創業。教材開発といっても、実際のユーザーである子どもと常に接する場も必要だと実感していたため、オリジナル教材で学ぶ定期的な講座の運営を先行して開始し、2016年3月にシンクシンクをリリースした。

シンクシンクのスタート画面。今も、新しい問題の追加や細かな改善を続けている

川島氏「私たちが目指しているのは、世界中の子どもたちが学びを楽しめる教材づくりですが、ただ楽しそうなだけだと、保護者にはゲームのようにも見えるだろうと思いました。そこで、まずは保護者に『知育教材』として認識してもらおうと、課金型アプリとして月額1,600円で展開したんです。

当時はまだ、アプリへの月額課金がそこまで浸透していなかったこともあり、すぐには伸びませんでした。ただ、アプリ業界やEdTech領域で評価され、認知が広がると、特に教育に熱心な家庭でなくても『子どもが楽しそう』とシンクシンクを好意的に捉えてくださることがわかってきました。そこで戦略を切り替え、まずはユーザー数を拡大しようと、1年後に無料化しました」

シンクシンクを機に教育業界の注目を集めたワンダーラボは、2017年にJICAおよび政府と協働し、カンボジアの小学校で思考力教育の導入を推進。モデル5校を対象に行ったJICAとの実証実験では、シンクシンクを用いたクラスの「算数の学力テストやIQテストで計測された認知能力が統計的に有意に上昇した」と確認でき、その論文が2019年に慶應大学中室研究室から発表された。国を超えて、子どもたちに楽しみと学びを届けられることが証明されつつある。

カンボジアの小学校での研究の様子。問題が解けるたびにガッツポーズが飛び出す

デジタル×アナログの教材で“わくわく”を引き出す

シンクシンクを広く提供し、対面の授業も続けるなかで、次第に授業で提供する教材の幅が広がっていった。川島氏らは、開発する内容が「思考力」の領域を超えてきたと感じていた。子どもの反応を反映しながら開発する教材自体が、子どもが何かを感じ取り、それを表現することを促すものになっていたのだ。

同時に、アジアを含め1万人以上の子どもたちと接するなかで、「すべての子どもがそもそも知的な好奇心を持っている」ことへの確信を一層深めていく。

川島氏「それらのイメージを統合し、“Wonder”という言葉で表現するようになりました。子どもたちに何か新しい力を持たせようというのではなく、本来持っている“知的なわくわく”を引き出すことが、自分たちのやりたい仕事なんだと気づいたんです」

その観点で“本来の子ども”を見つめると、彼らは片時もじっとせず、動き、触り、興味のままに何でも試していく。

川島氏「子どもの内側から“わくわく”を引き出すには、やはりアナログの力も欠かせません。ワンダーラボの講座では、たくさんのアナログな教材も開発して使っていたので、それらとデジタル教材を組み合わせて、通信教材『ワンダーボックス』を開発しました」

『ワンダーボックス』は、パズルやワークブックなどのキットと、専用アプリを組み合わせて学ぶ。月額3,700円からで、兄弟・姉妹は1人1,850円で提供

2020年4月より提供を開始したワンダーボックスは、プログラミング、アート、ボードゲームなど毎月およそ10種類のコンテンツで構成。シンクシンクが担う「思考力」にとどまらず、昨今の教育で注目されるSTEAM(Science、Technology、Engineering、Art、Mathematics)を含め、広く子どもの「創造性」を育むことが狙いだ。

毎月変わる教材のうち、特に人気があったコンテンツのひとつが『カラコロキューブ』だ。色のついたキューブを指定された形に並べ、アプリで撮影するとモンスターが手に入る。算数の「場合の数」を下敷きに、子どもが引き込まれるストーリーを組み立てた。

川島氏「何かを漏れなく、重複なく数えたり考えたりする力って、実は伸ばすのが難しいんです。何よりおもしろくない。でも、『コレクションしよう』という観点とは非常に相性が良いんですね。

カラコロキューブは大人でも少し難しいのに、子どもたちはすごくのめり込みます。アプリは保護者が使用時間を制限できますが、4歳のお子さんが『テレビを観る代わりに!』と頼み込み、モンスターをすべて集めたという話も聞きました」

キューブを組み合わせて撮影し、‟モンスターを召喚”して集めていく『カラコロキューブ』

では、ワンダーラボでは実際にどんなメンバーで、どうやって教材の質を担保しているのか。開発に際しては問題作成者、エンジニア、デザイナーの3人を最小単位としてチームを構成。「もともとは子どもに詳しいわけではないエンジニアとデザイナーに、私たちの“顧客”である子どもの特性をいかに理解してもらうかが重要」と川島氏は話す。

川島氏「例えば子どもは、こちらが思う以上に『振り返り』をしないんです。振り返らないからこそ、どんどん前に進んでいくことができる。大人とは違う特徴に気付かないまま、ただ子どもが喜びそうな仕掛けや起伏を盛り込むだけでは、長く楽しんでもらえる教材は開発できません。

デザイナーやエンジニアも講座に参加して、問題作成者の意図や子どもの反応を肌で感じてもらうと、改善の方向性が腑に落ちた状態で教材をブラッシュアップできます」

保護者ではなく「子ども最重視」を崩さない

子どもの教材開発は、子どもと接し続けていないと「ことごとく外してしまう」と川島氏は話す。だが、講座やユーザーテストでの反応を表面的に捉えて反映するわけではない。例えばゲーミフィケーションの報酬の要素や、音や色の刺激は子どもの気を引くが、報酬や刺激が大きすぎるとそれ自体が目的になりかねないからだ。「どの程度なら、考えたり挑戦したりすることそのものの旨みや楽しさを味わってもらえるか」という観点で精査しているという。

「何より、じかに接する講座で、目の前にいる子どもたちを本当に楽しませようとすることが大事だと思う」と川島氏。

川島氏「大量のデータ分析からわかる示唆も、もちろんあります。でも、対面でしか実感できないこともある。クラスの30人全員が楽しめるように全力を尽くした結果、得られた感触も含めて考えることで、子どもの意欲をもっと引き出すヒントをつかめると感じています。

それでも私たちの視点だけでは、ベストな体験にはたどり着けないんです。目指しているのはインターフェースの改善ではなく、それも含めた体験全体の質を上げることです。子どもが家庭でアプリや工作を通して学ぶ一連の体験を、より豊かなものにしていきたい。そのために、保護者の声も不可欠なので、ヒアリングやSNSのコメントも大切にしています」

ただし、保護者は最優先すべき“顧客”ではない。子ども向けの事業において、保護者は購入や使用の意思決定者として重要な存在だが、保護者の声に耳を傾けすぎると、真の顧客である子どもの体験を損なうこともある。

川島氏「例えば『どこが苦手かわかるようにしてほしい』という声をよくいただくのですが、そうした機能は一切入れていません。子どもに、特に幼少期の場合は『ここが苦手だね』と教えるとむしろ挑戦しなくなってしまい、本当に苦手になっていくからです。

問題を解き終わると『おないどしランキング』を表示することもありますが、余計な焦りを生まないよう、母数を表示しない、そもそも上位の場合のみ表示するといった配慮をしています。保護者の方に母数を聞かれることもあるのですが、『ランクインする時点ですごいことです!』とお伝えし、一切開示していません。

家庭での様子を知る意味で、保護者の方の声を頼りにすることと、誰のための改善の要望なのかを見極めることはまた別の話です。保護者の方の気持ちは参考にしつつ、子どもにとってのメリットを最重視して設計しています」

アプリの支持を踏まえて、2021年3月には『思考センス育成公式ブック シンクシンク』(小学館)として書籍化もされた

「必要だから」ではなく「素敵だから」で選ばれる教材を

現在は、シンクシンクの事業をさらに国内外で推進する傍ら、2年目のワンダーボックスにも注力。ワンダーボックスで挑戦しているデジタルとアナログの掛け合わせは、「世界中の子どもたちに」届けることを考えたときには当然ハードルになる。タブレットひとつあれば利用できるシンクシンクとは違い、物理的な教材で国を跨ぐのは簡単ではないからだ。

それでも、子どもの“Wonder”を本当の意味で引き出すために、デジタルのみにこだわらない。むしろ、教えずともアプリもタブレットも使いこなす次世代の子どもたちにとっては「もはやデジタルも自分を取り巻く“自然”の一部になっている」と川島氏。自社ができることからひとつずつ形にしていった先に、自分たちの描く未来が拓けると考えている。

川島氏「広く届けるという観点では、海外はもちろん、日本にも学習環境の充実を支援するべき子どもたちがまだ多くいます。仮に家が裕福で申し分ない環境に見えても、嫌がりながら教育を受け、学ぶことが『楽しい』とまったく思えない子どももいる。学習意欲の問題には、地域性や経済力を超えた要因があるんです。

その状況に対して、とにかく子どもが前のめりになり、学ぶこと自体が『おもしろい』と感じるものを開発し続けていく。STEAM教育がキーワードになり、私たちも例えばAR(拡張現実)やVR(仮想現実)など時代のテクノロジーを取り入れながら事業をアップデートし続けますが、それらは子どもの意欲を引き出す手段です」

目新しい仕掛けとしてのデジタル活用ではなく、あるいは受験に役立つといった保護者にニーズがある方向性でもなく、本質的な学習の旨みを味わえるように。そうした教育の視点は、一瞬で理解してもらうのは難しいかもしれない。だからこそ、川島氏は教育とエンターテインメントが重なる「Edutainment」の領域で際立つことを常に意識しているという。

川島氏「おもしろいから子どもが選ぶし、教育的にも良質だから保護者も安心して与えられる。私たちの教材は、必要だからというより、『素敵だから』選ばれるようにしたいと思っています。教材の色や音などの細かい部分まで洗練されていて、熱心に取り組む子どもの姿を保護者が『素敵だな』と思えたら、子どもは保護者にニコニコと見守ってもらえて、家庭での体験が素敵なものになる。

その時代のコンテンツをたくさん浴びて、学びの楽しさを味わってきた子どもたちが、新しい時代をつくっていきます。それはきっと、今の大人が予想するよりもずっと素敵な未来になるはずです。子どもたちがその時代ごとに“知的なわくわく”を体験できるものを、今後も生み出していきたいと考えています」

執筆/佐々木将史 編集/高島知子 撮影/須古恵