今年2021年に設立10年目となる節目の年を迎えた、アニメーションスタジオ「TRIGGER」。

この10年の間に「TRIGGER」は、スタジオの立ち上げ後初となるオリジナルのテレビアニメ作品『キルラキル』から『リトルウィッチアカデミア』、映画『プロメア』、円谷プロダクションの特撮作品を元にした『SSSS.GRIDMAN』など、個性的な作品を次々に世に送り出し続けてきた。

力強くスタイリッシュなキャラクター、あるいは大胆なカット割りや演出、そしてファンの魂を激しく燃え上がらせる怒涛のストーリー展開ーー。作品ごとに監督の色が強く出た個性的な作品群は、アニメファンを中心に高い支持を獲得している。

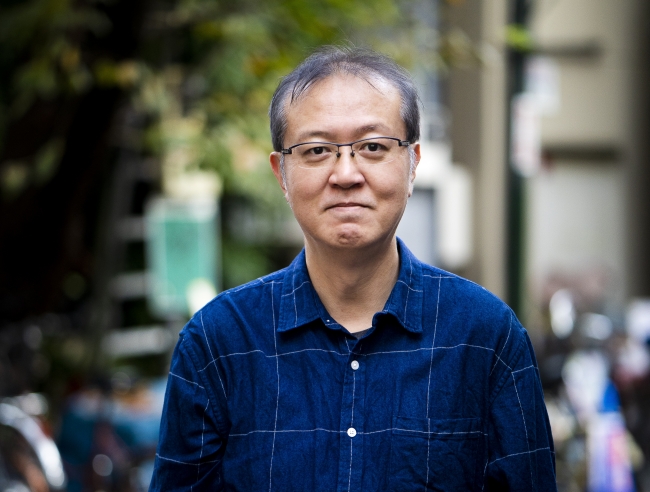

アニメの視聴のあり方が変わりつつあり、楽しみ方の多様化が進む今、「TRIGGER」、ひいてはアニメ業界が視聴者に届けたいものはいったい何なのか? スタジオジブリ、ガイナックスというアニメ業界の最前線でキャリアを積みTRIGGERを設立した大塚雅彦氏に話を聞いた。

TRIGGERのカラーを担うもの

TRIGGERは、テレビアニメ『ふしぎの海のナディア』(1990-1991年)や『新世紀エヴァンゲリオン』(1995-1996年)、『天元突破グレンラガン』(2007年)などで知られるアニメ制作会社・ガイナックスに所属していた演出家の大塚雅彦氏、監督の今石洋之氏、プロデューサーの舛本和也氏によって2011年8月に設立された。以来、今石氏が監督を務めたテレビアニメ『キルラキル』(2013年)をはじめコンスタントに話題作を発表し、国内のみならず海外のアニメファンからも注目されるアニメスタジオとして確固たる地位を築いている。

そんなTRIGGERには現在、今石氏に加え、吉成曜氏、雨宮哲氏という3人の監督が所属している。個性の強いそんな監督たちが作品ごとに個々のカラーを全力で打ち出すのがTRIGGERのスタイルであり、独自性と言えるのではないか。

TRIGGER代表取締役社長・大塚雅彦氏。

大塚氏「おっしゃる通り、TRIGGERはスタジオのカラーというよりは監督のカラーが強く出ていると思っていて。作品に対して責任を負うのは監督なので、そこにスタジオとしてあれこれ注文をつけるのではなく、監督のやりたいようにやってほしい。それぞれの監督がベストを尽くせば、個性が作品に色濃く反映される。我々の思想の中心にあるのはそういう考え方だと思います。あるいは監督ごとのカラーが強く出ていることが、TRIGGERというスタジオのカラーであると言えるかもしれません」

監督のカラーが出やすいのは、作品の受注体制も関係している。TRIGGERは主にオリジナル作品を制作するスタジオであり、雨宮が監督した『SSSS.GRIDMAN』(2018年)と『SSSS.DYNAZENON』(2021年)はいずれも円谷プロの特撮ドラマを題材にしているが、ストーリー自体は完全オリジナルである。要は、作品を一から組み立ていく過程で自ずと監督の個性も反映されるのだ。逆にマンガなり小説なりの原作があると、原作のカラーや原作者の意向などを無視するわけにはいかず、その意味である種の制限がかかってくる。

2021年4月から6月にかけ放映された雨宮哲氏の監督作品『SSSS.DYNAZENON』は『SSSS.GRIDMAN』同様、『グリッドマン』を原作とする新作アニメーション作品だ。

ただし、オリジナルアニメを作るのは非常に困難でもある。例えば原作があれば、その原作の人気からアニメの視聴数などの予想がつくが、オリジナルにはそれがない。

大塚氏「そもそも原作モノを何本か手掛けたからといっていきなりオリジナルが作れるわけでもなくて、オリジナルはオリジナルでちゃんと経験を積まないといけません。つまりそのノウハウ自体が貴重であり、我々としてはそれを継承していける土壌を固めなければいけない。そのことはスタジオ設立時から強く意識しています」

現状、そのノウハウの継承はできていると言っていいだろう。テレビアニメでは『キルラキル』の今石洋之に続き、『リトルウィッチアカデミア』(2017年)の吉成曜、『SSSS.GRIDMAN』の雨宮哲という新しい監督が頭角を表し、ほぼ毎年オリジナル作品を制作している。彼らがさらに若い世代にバトンをつなげていくはずだ。

中核を担うポジションを与える各監督に対しては「その作品を作る意味」を常に問いたいと大塚氏は語る。

大塚氏「なぜなら、アニメというのは大勢のスタッフが関わることで初めて完成する、いわばスタッフ全員の努力の賜物だからです。それなのに監督が『会社に言われて仕方なく』という姿勢で臨んでいたら、関わっているスタッフは幸せになれません。逆にいえば、監督に『これがやりたい!』という強い意志があれば、スタッフも結果として『やってよかった』と思えるものなんですよ。TRIGGERではそういった創造性を大事にした作品作りを心がけています」

雨宮哲氏の2018年の監督作品『SSSS.GRIDMAN』。

もっとも、大塚氏が面と向かって監督に「この作品のテーマは?」などと聞くことは稀であり、特に雨宮作品に関してはノータッチだという。

大塚氏「雨宮くんは本当に優秀で『僕ら若手だけでやりますから、おじさんたちは座っててください』みたいなスタンスを実践しているんです。彼は『SSSS.GRIDMAN』で初めて監督を務めましたが、それ以前にテレビシリーズの演出や絵コンテを手掛けていたときからものすごく考えて作業する人で。それが単発の話数であっても『この話数はシリーズの中でこういう位置付けだから』と明確な演出意図を持って作れるんです。そこまで自己完結できる人はなかなかいないし、監督、演出家としての視点はもちろん、作品をプロデュースする視点もちゃんと持ち合わせていた。だから信頼できる。しかも、彼はスケジュール管理もバッチリなので、こんなに手のかからない監督は稀有というか……雨宮くんは特殊ですね」

一方で今石、吉成両監督の場合は、基本的に大塚氏はシナリオ会議から参加しており、彼らが脚本を練っていく段階で自ずと作品のテーマは見えてくるのだそうだ。

大塚氏「それは必ずしも『自然を大切に』みたいなわかりやすいものでなくてもいいし、あるいは『お客さんを徹底的に笑わせたい』みたいな、ちょっとバカバカしいことでもテーマになり得ると思っているんですよ。結局、監督が『この作品を通してお客さんにどういう体験をしてほしいか』という部分が大事で、それが脚本の時点で含まれていないとお話がぼんやりする。逆にいえば、それがないと脚本が仕上がっていかないんですよ」

TRIGGERの独自性は各監督のカラーを強く打ち出している点にあるが、そもそも各監督が作品を作る意味を見出していなければ、打ち出せるカラーも何もないというわけである。

ファンの顔が見えることで作り手の意識が変わる

大塚氏は過去のインタビューで、TRIGGER設立の目的のひとつとして「ファンとのコミュニケーションの促進」を挙げている。ガイナックス時代からスタッフとファンが交流できるようなイベントは行われていたが、それは必ずしも会社として積極的に行っていたものではなかった。しかし、新しいスタジオなら国内、国外問わず、そうしたイベントにより力を入れられると考えたのだ。

コロナ禍によってイベントを行うことが難しくなった現在でも、TRIGGERはオンラインでの配信イベントを積極的に行っている。

不定期に開催されていたフリートークイベント「TRIGGER NIGHT」の様子。

大塚氏「2000年代にガイナックスの社員として海外のイベントに参加したときも『海外にもこんなに大勢のファンがいるんだ』と驚いたし、当時から……著作権的に問題はありますが、日本で放送されたアニメに非公式に字幕がつけられて、それをリアルタイムに近い状態で海外のファンもネットで視聴するという動きもすでにあって。やはり海外のファンのほうが作品に対するリアクションは派手なのですが、感動したり笑ったりするポイントは日本のファンと同じだし、こちらの意図はちゃんと伝わっていると実感できたんです。と同時に、今後ネット配信がどんどん広がっていくのも見えていたので、もっと海外にも目を向けていかなければいけないなと。それを今も継続してやっているところです」

事実、この10年でネット配信は普及し、アニメそのものも市民権を獲得しているように思う。ただ、日本では今でこそ大人がアニメを観ていてもおかしな目で見られることはなくなってきているが、海外ではまだ「アニメは子供向けのコンテンツ」という認識が根強く残っている部分があると大塚氏は感じている。であればこそ、「大人が観ても楽しめるアニメがある」ということを知ってもらいたいという。

大塚氏「そのためには、まずは観てもらわなければしょうがない。そして、観てくれた海外のファンに対して『あなたたちが我々の作品を観ているのを、我々は知ってますよ』というサインを送ることも大事だと思っています。おそらく彼らも認知されたいでしょうし、もし彼らが大人になってもアニメを観ていることに後ろめさを感じているのであれば、『気にすることないよ』と応援したい気持ちが僕らにもある。そうやって、作り手と受け手が一緒になってアニメを盛り上げていけるような空気を、国を越えて作っていきたいですね」

そのように国内外のファンと交流することは、TRIGGER社内にもよい影響を及ぼしている。というより、「最も大きな恩恵を受けているのはスタッフではないか」と大塚氏は見ている。

大塚氏「僕らは作品を作って終わりではなくて、作った作品を観てもらうのがゴールです。だから、イベントに集まってくれたファンの人たちを見て『こういう人たちが観てくれているんだ』と実感できるのはとても制作の励みになります。やはり顔が見えるというのは大きくて、イベントに来てくれた一部のファンとの交流が、全体を想像する一助になるんですよね。例えば監督の吉成くんはもともと寡黙で職人気質なタイプだったんですけど、イベントに参加して『作り手としての意識が変わった』と言っていて。そういうふうに受け止めてくれているスタッフはほかにも大勢いると思います」

TRIGGER設立以来、毎年参加している北米最大級のアニメコンベイション「Anime Expo」。2018年以降、約3500人収容できるコンベンション最大級のホールでTRIGGERのステージイベントが行われている。

先ほど大塚氏は「まずは観てもらわなければしょうがない」と言ったが、TRIGGERは2013年にアニメ映画『リトルウィッチアカデミア』をYouTubeで全編無料公開している。これは、当時としてはかなり大胆な試みではなかっただろうか。

大塚氏「普通はアニメの製作委員会に出資してもらって作品を作るので、制作費を回収しないといけないのですが、『リトルウィッチ』の場合はその必要がなかった。また、この作品は『アニメミライ2013』という若手アニメーター育成プロジェクトの1作として制作されたのですが、プロジェクト自体の認知度があまり高くなく、小規模上映で終わりだったんですよ。それではあまりにももったいないし、作ったものを観てもらわないとスタッフの育成として完結しません。自分たちの参加した作品が観られて評価されて、『次もがんばろう』という気持ちになる。ここまでが育成ですから。そのためにはとにかく作品のことを知ってもらうしかない」

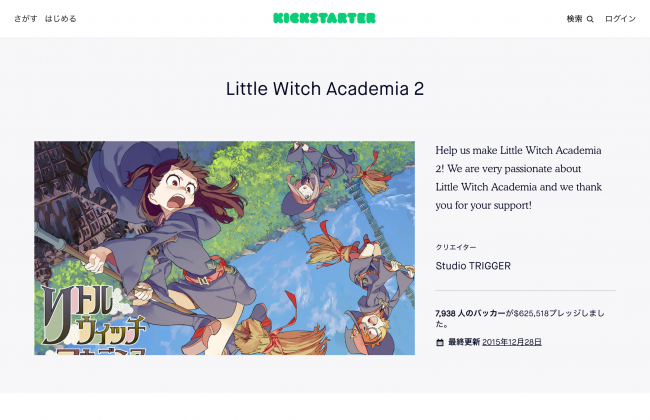

その結果、映画『リトルウィッチアカデミア』の知名度は一気に上昇した。監督の吉成をはじめとするガイナックス出身のスタッフにはすでに海外のファンがついており、TRIGGER自体も海外で注目されているスタジオであるため、海外向けに英語字幕をつけて公開したのも功を奏したのだ。そして、海外のファンから「続編を作ってくれ」というコメントが殺到し、それがクラウドファンディングにつながっていく。当時、大塚氏が「恥ずかしながらよく知らなかった」と話すクラウドファンディングだが、蓋を開けてみればわずか6時間で目標を達成し、最終的には7000人ものファンから約7400万円の資金が集まる成功を収めた。

大塚氏「クラウドファンディングを提案したのは、社内にいるスタッフの1人なんです。彼は日系アメリカ人で、もともと海外のイベントで通訳をしてくれていたんですけど、そのままTRIGGERに入ってくれて。おかげで続編となる映画『リトルウィッチアカデミア 魔法仕掛けのパレード』(2015年)の公開に至りました」

『リトルウィッチアカデミア 魔法仕掛けのパレード』はクラウドファンディングサイトの「Kickstarter」で目標金額の4倍もの資金を集め制作された。

監督が起こした渦がスタッフを巻き込む

大塚氏は、TRIGGER設立当初から人材育成にも力を入れており、例えばアニメ映画『プロメア』(2019年)公開時のインタビューでは「社内で作画を完結させたい」と語っていた。しかし、それは容易ではない。というのも、作画には原画(動きの起点・重要点・終点など基本となる絵)と動画(原画と原画の間を埋める絵)があり、特に動画に関しては多くのスタジオが動画や仕上げを専門に行なっている海外の業者へ発注しているという状況がある。

大塚氏「TRIGGERにしても、原画の人員すらまだ十分とは言えませんし、加えて、どうしても育てたそばから辞めてよそのスタジオに行く人が出てしまうんですよ。これはアニメ業界独特の流れで、スタジオへの帰属意識が高い人もいれば、あくまで作品ありきで仕事をしている人もいて、『よそにやりたい作品がある』という人を縛り付けておくことはできないんです。いくらスタッフを育成しても抜けていく人が必ずいるので、結果として微増にしかならない。一気に人を増やすというのは本当に難しいですね」

それでも大塚氏は内製でアニメを制作することにこだわっている。その理由は、スタッフ間での意識の共有と技術の蓄積をはかるためだ。

監督・今石洋之氏×脚本・中島かずき氏のタッグによる初のオリジナル劇場アニメ『プロメア』は異例のロングランヒットとなった。

大塚氏「本音をいえば作画だけでなく、美術や撮影なども社内に置きたいんです。というのも、スタッフ同士の連携が積み上がっていくといちいち言わなくてもわかる、いわゆるツーカーな関係性が生まれてくるんです。あるいは監督が求めている技術なども、同じスタッフが作業を繰り返していくうちに磨かれていきます。

もちろんスタッフを固定することで新しい血が入ってこないとか、スタイルまで固定されてしまうといった懸念はあるんですけど、それ以上に、作品を作るたびに意識や技術がリセットされることで生じるロスが激しくて。経営者目線で見ても、社内で技術を蓄積したほうが経済的なメリットが大きいとは思いますね」

もっとも、一口に「スタッフ」と言ってもいろいろなタイプの人がいる。ひたむきに打ち込む人もいれば、仕事と割り切っている人もいるし、いくつかの作品を掛け持ちしているのが普通だ。その場合、どうしてもそれぞれの作品に対する思い入れや熱意は分散してしまう。

大塚氏「でも、時には現場の“渦”みたいなものが発生しているんです。その渦に巻き込まれるようにして、四六時中その作品のことしか考えられないぐらいの熱量で取り組むようになる人もいて、そうやって巻き込まれたスタッフを見た別のスタッフも感化されて、渦がどんどん大きくなっていく。

じゃあ、その渦の発生源はどこなのかといえば、やっぱり“監督”なんですよ。逆にいえば、そういう渦を作れる人が優れた監督であり、渦が生まれた作品はよい作品になると僕は思っていて。なぜなら、先ほども言ったようにアニメは1人では作れないから。集団で作るからこそ、どれだけ大勢の人を巻き込めるかが重要になる。だから監督の責任というのは非常に大きいし、渦の核としての意志の強さみたいなものは、昔も今も監督に求められる一番の才能ではないでしょうか」

執筆/須藤輝 編集/サカヨリトモヒコ(BAKERU)