これまで、『キルラキル』『リトルウィッチアカデミア』『SSSS.GRIDMAN』などのヒット作品を手掛けてきたアニメーションスタジオ・TRIGGER。

代表取締役社長の大塚雅彦氏が「TRIGGERのカラーは監督のカラー」と話す通り、今石洋之氏、吉成曜氏、雨宮哲氏たち監督が、その熱量の“渦”を制作の現場に起こすことで、スタッフを巻き込み個性的な作品を次々と生み出してきた。

設立から10年の間にも、アニメ制作の技術は進歩を遂げ、制作の現場には大きな変化が起きている。同様にアニメの受け手であるファンたちにも視聴スタイルなどに変化が見られるという。娯楽の選択肢が広がるにしたがい求められるようになったものとは。アニメ業界のこれから先の未来とは。前編に引き続き、大塚氏に話を伺う。

タッグを組んだ理由は「TRIGGERに似ている」

TRIGGERは現在、『ウィッチャー』シリーズで知られるポーランドのゲーム会社CD Projekt REDが開発したオープンワールドRPG『サイバーパンク2077』のスピンオフアニメ『サイバーパンク エッジランナーズ(原題)』の制作を進めている。制作スタッフは、監督に『天元突破グレンラガン』(2007年)、『キルラキル』(2013年)、映画『プロメア』(2019年)の今石洋之氏、キャラクターデザインに『リトルウィッチアカデミア』(2017年)、『BNA ビー・エヌ・エー』(2020年)の吉成曜氏と金子雄人氏、シリーズ構成・脚本に宇佐義大氏と大塚雅彦氏という布陣だ。

同作は2022年にNetflixで配信される予定であり、海外にも多くのファンを抱えるTRIGGERが配信プラットフォーム大手のNetflixと組むのは自然な流れに見える。しかし大塚氏によれば、この企画は必ずしもNetflixありきのものではなかったという。

2022年の配信を予定している『サイバーパンク エッジランナーズ(原題)』。現在制作中のゲーム『サイバー パンク 2077』と同じ世界を舞台としたスピンオフ作品となる予定だ。

大塚氏「もともとはCDPR(CD Projekt RED)から『うちで作っているゲームをアニメ化しないか?』というお話をいただきまして。実は映画の『リトルウィッチアカデミア』(2013年)のクラウドファンディングを提案してくれたスタッフが『ウィッチャー』シリーズの大ファンで、彼がCDPRについて熱弁しているのを聞くにつけ、TRIGGERに似ている気がしたんです。要はファン目線の制作スタンスであったり、いいものを作るためにいろいろ度外視しているところにシンパシーを感じて。オファーを受けた際に可能性のひとつとして『Netflixで配信されるかもしれません』とは聞いてたのですが、それよりも『CDPRと一緒に仕事をしたい』という気持ちが先にありました」

結果的にNetflixでの配信になったわけだが、視聴者としては、テレビの地上波放送では表現できない、TRIGGERの新たな表現が見られるのではないかという期待が膨らむ。

大塚氏「監督の今石くんは、アクションの中でも特にガンアクションが得意なので、日本のテレビで放送されるアニメではできないバイオレンスな表現もあるでしょう。どうしてもテレビ放送前提だと『これ以上やったら規制がかかるかも?』と自分たちでブレーキをかけてしまうところがあって、常々『わざわざ能力をセーブしているみたいでもったいないな……』と感じていたんです。でも今回は、もともとゲーム自体にレイティング(年齢区分)があって、その時点で日本の深夜アニメでやれる範囲を超えています。もっとも、ゲーム以上に過激なことをやるつもりはないのですが、TRIGGERの地上波では見せられない部分を解放しようという意識はあります」

これまで『キルラキル』『プロメア』などでド迫力のアクション表現を生み出してきた今石監督。地上波放送では難しい表現が配信作品では見られるかもしれない。

一方で、マネタイズ面も含めてアニメの視聴法が配信に流れているとはいえ、依然としてテレビの地上波放送の影響力は大きい。その理由のひとつは、同時視聴できる点にある。

大塚氏「みんなが同じ時間に観て、Twitterに感想を投稿することで作品タイトルがトレンドに上がったりしますよね。それがより大勢の人に作品を知ってもらうきっかけになったり、場合によってはツイートの勢いで人気を推し量ることもできます。特に製作費を出資している製作委員会などはそういうのを気にする部分もあるでしょう。

僕個人はTwitterのトレンドで一喜一憂はしませんが、会社で感想をチェックしながらオンエアを観ているスタッフは普通にいます。必ずしもいい評価ばかりではないと思いますが、反応があること自体が何よりも大事で。誰にも観られていない状況だと「俺は何を作ったんだ?」と寂しい気持ちになりますし、良しにつけ悪しきにつけ、まずは話題になってくれればと思いますね」

2021年5月〜6月にかけ角川武蔵野ミュージアムで行われた展覧会「今石洋之の世界」は大盛況のまま幕を閉じた。

2種類の“わかりやすさ”

近年、アニメに限らずドラマや映画でも“わかりやすさ”が求められる傾向が強まっているように思われる。映像表現であるにもかかわらず、キャラクターの心理や感情の動きなどがすべてセリフで説明されるといったケースがその一例だ。大塚氏としても、わかりやすさと、アニメだから表現できることとの間にジレンマを感じている。

大塚氏「とはいえ、視聴者の中にはまばたきもしないぐらいの勢いで画面に集中している人もいれば、何か作業をしながら視聴している人もいて、数としては後者のほうが多いかもしれません。というのも、今はお金よりも時間を使ってもらうのが難しい時代じゃないですか。

僕らが若者だった時代は、ある作品を好きになったらそれだけを追いかけることができたというか、それ以外に選択肢がなかったんですよね。要は娯楽に飢えていた。でも今は、選択肢がありすぎて時間が足りない。ユーザーが時間を割くべき娯楽を選ぶ時代であって、その中で“ながら見”できるコンテンツのひとつとしてアニメがあるのであれば、ながら見に耐え得るわかりやすい作品の必要性はあると思うんですよ」

TRIGGERとしても、作品ごとに「どの程度のわかりやすさ目指すのか」をより意識しなければならないと考えているという。

大塚氏「これはとても難しくて、ややもすると技術論になっていくのですが、例えば『あなたが好きです』という感情は、セリフにしなくても仕草や表情などで示せるとします。ただ、それを脚本でト書きにしても、絵コンテを描く人なりアニメーターなりが理解または表現できていないと視聴者には伝わらない。であれば、『好きです』と言わせてしまうのが最も確実ではあるんです。

そもそも作り手である我々は、シナリオ会議を繰り返していく中で必要のないセリフやシーンを削ったりします。でも、自分たちは何回も議論しているのでシナリオが頭に入っているけれど、それゆえに視聴者にとって必要不可欠な情報がいつの間にか抜け落ちてしまっていることがあるんですよ。『あれ? このセリフがないと話がつながらなくない?』みたいな。そういうことは特にオリジナル作品で起きやすくて」

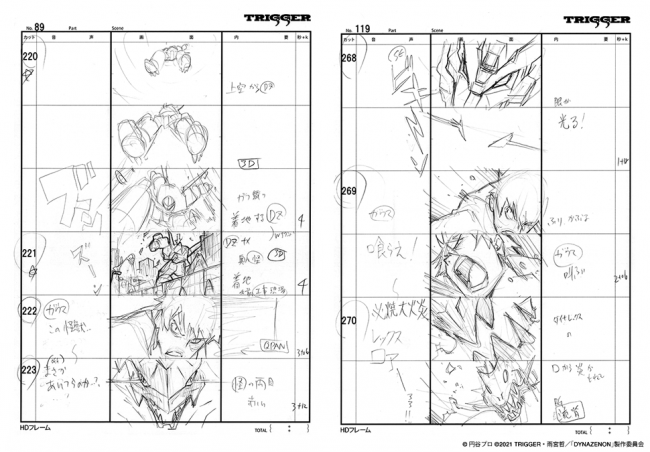

スケッチの段階で迫力ある映像が想像できる絵コンテ。『SSSS.DYNAZENON』設定&絵コンテ集はTRIGGERオンラインストアにて販売されている。

逆に原作モノであれば、原作となるマンガや小説が世に出る前に、編集者や作者自身が機能不全が起こっていないかチェックする。あるいは、仮にチェック漏れがあったとしてもそれを踏まえたうえでアニメの制作サイドで修正をかけることは可能だ。しかし、オリジナル作品は絵にするまで機能不全に気づかないということが起こり得るため、制作過程で客観的に検証していく必要がある。それもオリジナル作品を作る難しさのひとつだろう。

大塚氏「結局、わかりやすさには2種類あるんです。つまり今言ったようなシナリオとして筋が通っている、あるいはストレスなくお話が追えるという大きなわかりやすさと、『好きです』のような個々の感情などが伝わりやすいという小さなわかりやすさがある。だから一口に『わかりやすい作品』といっても、どの視点で考えるかによっても変わってくると思うんですね。いずれにせよ、作品を通してお客さんに何かを伝えるのが我々の仕事であり、伝わっているのかいないのかはわかりやすさに直接影響するので、特に気を遣っている部分ではあります」

しかし、制作者が苦心して作り上げた映像コンテンツを、ネット配信の場合は1.5倍速や10秒飛ばしで視聴するという人も少なからずおり、その是非をめぐりネット上の一部で論争も起こった。このような状況を、大塚氏はどう見ているのだろうか。

大塚氏「僕は気にしないですね。これも『選択肢がありすぎて時間が足りない』『ユーザーが時間を割くべき娯楽を選ぶ時代』という問題に直結する話で、ユーザーには観る自由もあれば観ない自由もある。なので倍速でもなんでも、観てもらえないよりはいい。

昔、僕はアニメを倍速で観るというのをよくやったんですよ。もちろん初見は標準速度で視聴したうえで、面白いと思った作品ほど早送りで見直すので、時間がないから倍速で観るのとは別の話なんですけど。先ほども言ったように、アニメにはセリフでわかりやすさを補強する部分がある一方で、構図やカット割で話をわかりやすく伝えている部分もあって。その画面構成の仕方や制作者の意図は、セリフが聞こえない状態で、かつ早送りで観たほうがより掴みやすくなるんです。

と、話が逸れましたが、倍速視聴であっても観てくれているということは作品を知ってくれているということもでもあるし、倍速で観ていて『あれ? これはちゃんと観たほうがいいかも』と標準速度に切り替える人もいるかもしれません。もちろん最初から標準で観てもらうのがありがたいですが、だからといって『倍速で観るのはやめてくれ』とか、こちらがやかましく言うものではないと思います」

これまでの10年とこれからの10年

TRIGGERは、2021年8月22日にスタジオ設立10周年を迎えた。設立当初、大塚氏は「5年続くこと」を目標にし、5周年を迎えた際は「10年続くこと」を目標にしていたという。では、この先の10年の展望などはあるのだろうか。

今石洋之氏が監督した、TRIGGER設立5周年記念作品『宇宙パトロールルル子』(2016年)。

大塚氏「やはり我々はオリジナル作品を作り続けるしかないし、その流れを若い世代につなげていきたい。それと共に、作画スタッフが思ったほど社内に集められていないなど達成できていない目標もありますから、そこに関しては継続して達成を目指さなければいけません。そういう意味では、会社としてのスタンスもやらなきゃいけないことも大きくは変わっていませんね。

その一方で、TRIGGERは東京だけでなく、2016年に福岡にもスタジオを作りまして、福岡スタジオは当初から作画を含めた全行程をデジタル化しています。東京が専門性に優れた職人気質のスタッフが多いスタジオであるとするならば、福岡はより間口を広げて、今まであまり手掛けてこなかった原作モノも受注できるような体制を作っていきたい。それが次の10年の目標といいますか、継続している目標以外の新しい目標かなと」

また、アニメを取り巻く状況も刻々と変化しており、TRIGGERとしてもその変化に対応していかなければいけないだろう。

大塚氏「僕が学生時代に『機動戦士ガンダム』(1979年)を観ていたら、同級生に『子供じゃあるまいし、まだアニメ観てるの?』とからかわれたんですよ。でも、その同級生の言葉は、半分は本音だったと思うんです。あるいは当時、アニメ映画『銀河鉄道999』(1978年)が日本アカデミー賞の特別賞を受賞したのですが、授賞式で『銀河鉄道999』という作品名がアナウンスされた際、場内に失笑めいた笑いが起きたんです。僕はそのことを鮮明に覚えているし、落ち込みもしました。

それに比べれば、今やアニメがなんらかの賞を受賞して笑う人はいないし、アニメファンが特殊な存在として見られることもなくなってきたと思います。しかし同時に、アニメを観るのは“普通なこと”になってしまったんですよね。僕らはかつて揶揄されもしましたけど、だからこそ『アニメを応援しなきゃ!』みたいなある種の危機感を持ってもいました。それが、今は逆にアニメが一般化しすぎて、誰もアニメがなくなるとは思っていませんよね。でも、アニメ産業はそんなに盤石ではないと思うんです。というのも、かつてのテレビアニメの業態はすでに壊滅しているんですよ」

たしかに、1990年代半ばまでは、玩具メーカーなどのスポンサーから広告料を受け取ったテレビ局が、その広告料を原資に元請けのアニメ制作会社に製作費を支払う広告収入方式が主流だった。しかし、今やそのような形で作られるアニメはほぼなくなり、複数の企業が製作費を出資する製作委員会方式に置き換わっている。あるいはアニメの視聴方法も、テレビの地上波放送から配信に移行しているように、映像表現としてのアニメは存在しているが、産業としてのアニメの形は大きく変わっている。

大塚氏「表現の中身にしても、手描きのアニメがこれからもずっと求められるかどうかは誰にもわからない。現に、セル画を用いて制作されるアニメはなくなっていますし、2Dと3Dの垣根もなくなっていくでしょう。誰かが新しい手法を発見したときに、それを使った新しい表現も生まれてくるので、自分たちが『こうありたい』と思っていても、抗いようのない大きな流れは必ず訪れるものだと思っています。

僕自身、アニメーター出身ではないからかもしれませんが、手描きは手法のひとつだと割り切っている部分もあって。もちろん手描きの素晴らしさは知っていますし、仮に手描きアニメがなくなってしまったとしたら文化的にも大きな損失だと思います。でも、本当にそれを残したいのであれば、手描きであることの経済的なマイナスを補う方法もセットで考えないといけません。ノスタルジックな思い入れだけで残そうと思っても無理なんですよね」

映画『プロメア』では演出の内容によって2Dと3D、両方の表現が混在する形で使われた。

さらにいえば、アニメ自体がなくなる可能性も決してゼロではない。もしそうなった時に、アニメという文化は何を人の心に残していくのだろうか?

大塚氏「例えば江戸時代には浮世絵という大衆文化がありましたけど、今はない。少なくとも大衆文化としては継承されていませんよね。極端な例ではありますが、かつて娯楽としてあったものが、需要がなくなった結果姿を消してしまうことはあるし、いったん消えてしまったら復活させるのは不可能に近いんです。

近年は『アニメは増えすぎた。減らしたほうがいいんじゃないか』とか『なんならなくてもいい』とまで言う人もいますけど、なくなったらもうそこで終わりなんです。だから、必要とされる限りは作り続けていかないと。テレビアニメが産業として成立して50年ほどが過ぎましたが、この先の50年でアニメがどうなっていくのかはまったくわかりません。でも、“アニメという文化”が生んだ表現のエッセンスは残っていてほしいと思います」

執筆/須藤輝 編集/サカヨリトモヒコ(BAKERU)