「世の中、そもそもわかっていないことばかり。子どもたちが『わかった!』と思ったことが、勘違いだっていいんです」

福岡市科学館で2代目館長を務める矢原徹一氏は、おおらかな口調でそう話す。大人だって間違うし、日々の研究や調査によって、昨日までの間違いが実は正解だったと判明するかもしれない。正解かどうかではなく、楽しんで、疑問を持つことを大切にしている。

同館は2017年10月にオープンするやいなや話題になり、1年目の来館者数は想定の3倍にあたる150万人を記録。夏休みなどには1日1万人が訪れることもあるという。メインフロアには、体を使いながら科学への理解を深められる体験型の展示が数多く設けられ、企画展も頻繁に行っている。子どもだけでなく大人を対象としたプログラムもあり、プラネタリウムでのクラシックライブなども人気だ。

「人が育ち、未来をデザインしていく科学館」をコンセプトに発足した同館は、訪れる人々にどのように受け入れられているのだろうか。開館当初の方針を受け継ぎながら、科学教育のあり方を探求する矢原館長に、大人とは違う子どもの“理解の仕方”、そして科学館という場の役割を聞いた。

インタラクティブな展示が人気の科学館

福岡の中心街・天神から地下鉄やバスで約10分。福岡市科学館は、九州大学六本松キャンパスの跡地に建てられた複合施設内にある。1階にはスーパーや飲食店、2階には蔦屋書店やスターバックスなどが入り、3階の一部から6階が科学館だ。施設には屋上庭園も併設されており、終日さまざまな人が訪れる。

福岡市科学館が入っている複合施設「六本松421」(提供写真)

科学館の受付には、建物内からだけでなく、建物正面にある直通エスカレーターでも行くことができる。暗がりの中、両側の壁には科学をモチーフにしたさまざまなアニメーションが流れ、来館者の期待を高めてくれる。

建物の入り口から3階受付へ直接行ける(提供写真)

館内は、大きく分けて3つ。メインフロアの「基本展示室」、図書・資料コーナーの「サイエンスナビ」、そして「ドームシアター(プラネタリウム)」だ。ほか、乳幼児向けの「おやこひろば」や企業が展示を提供する「連携スクエア」、また複数の実験室や工作室もある。

基本展示室は薄暗い空間に照明が巧みに使われ、生命、環境、生活、宇宙というそれぞれのテーマで4つのゾーンにゆるやかに分かれている。展示のほとんどは、手や体全体を動かして遊ぶ体験型になっている。

矢原氏「インタラクティブな展示は、いつも人気ですね。いくつか静止型の展示もあるのですが、アンケート調査を分析するとやはり改善が必要だとわかったので、それらは近々リニューアルを予定しています。

自分が関与して楽しみながら、知識が増えたり、何らかのアウトプットが出たりするような動画コンテンツになる予定です。単にゲーム性があればいいわけではないんですよね」

5階基本展示室の中央にある「PLANET PLANTER」。プレーヤーみんなで“科学のタネ”をまき、惑星を育てる。いずれも福岡を拠点とするKOO-KI、Jollystics、インビジが企画制作を担当

前身の福岡市立少年科学文化会館は、もともと科学にフォーカスしていたわけではなかったために展示の頻繁な更新も難しく、次第に時代に合わなくなっていったという。開業して40年が経った2011年、科学教育の環境向上や、福岡市の人材育成の必要性なども背景に、新しい施設の計画が立てられた。

地域に根差すという観点から、展示の企画や館内のコンテンツの制作は、福岡で活動するクリエーターや制作会社を中心に依頼。初代館長には気象学を専門とする伊藤久徳氏、名誉館長には宇宙飛行士の若田光一氏が就任し、初年度から多くの人が訪れた。来館や講座参加などでポイントが貯まる福岡市科学館ファンクラブを運営しており、リピーターも多い。

日本おもちゃ病院協会に場所を提供する形で、定期的に「おもちゃ病院」を開催。技術系のバックグラウンドを持つボランティアが修理にあたる(提供写真)

4年目を迎えた2020年10月、以前から同館の科学講座のプログラム作成などに協力してきた矢原氏が2代目館長に。その時点で「おおむね開館時の計画通りにうまく運営されていると感じた」と話す。

矢原氏「当初から福岡市が掲げていた運営理念は、4つありました。体験を通して楽しく自発的に学べること、福岡の将来を担う人材を育てること、子どもたちと双方向にかかわり交流しながらみんなで育てること、そして適切な評価・改善で展示や活動を常に改善することです。

これらのうち、私が大事だと思うのはやはり『楽しく学ぶ』ことですね。前身の施設も、改装を重ねて子ども向けに工夫されていたと思いますが、やはり『楽しさ』という点で少し足りていなかったのではないかと思います。

福岡市科学館では『人が育ち、未来をデザインしていく科学館』というメッセージを掲げています。人は本来、能動的に学ぶことができる生き物です。その前提に立ち、楽しみながら能動的に学んで成長できる環境を、科学の側面から支えようとしています」

福岡市科学館 館長の矢原徹一氏。専門は植物生態学で、九州大学の教授として長く研究と学生指導にあたった後、2020年10月より現職。研究活動や環境省の事業なども継続しているため、科学館には土日中心に勤める

科学講座から出張授業まで、深さと広さを追求

福岡市科学館の特徴は、科学への関心に応じて、さまざまな接点を設けているところだ。大人向けを含めて各年代に合わせたクラブ活動をはじめ、関心の強い子ども向けには複数の講座を用意。九州大学と合同で展開する「ジュニア科学者養成講座 ニュートンコース&ダーウィンコース」では、館内を飛び出して近くの川や森で学ぶこともある。また「スーパーサイエンスジュニアプロジェクト『ふくおかSSJ・こども科学研究所』」ではプログラミングを学習。いずれも、未来の科学者が生まれることを視野に入れている。

「スーパーサイエンスジュニアプロジェクト『ふくおかSSJ・こども科学研究所』」では、プログラミングによるロボットづくりを実践

同館が外部へ出ていくことも多い。学校や公共施設などに職員が出向き、館内のショーやワークショップを体験してもらう出張授業を毎年行っている。また、開館当初より市民から運営サポーターを募っており、サポーターはそれぞれ月2回ほど、実験の補助や展示の解説にかかわっている。

矢原氏「科学館が働きかけたい市民の方々は、科学への関心度合いに応じて、山の形に表せると思います。上部は人数は少ないですが、科学講座に来てくれるような子どもたち。真ん中に位置するのが、展示や企画展を訪れる来館者で、この方々へのサービスが基本だと当館では考えています。

ただ、その下に広がるすそ野には、まだ来たことがない人が大勢います。その方々への接点が、職員が外に出ていく教育普及活動です」

館内ではサイエンスショーのほか、より間近で実験を見られる企画を毎日開催(提供写真)

科学に触れることを重視しながら、同館ではもうひとつの柱にクリエイティブの要素を据え、「サイエンス&クリエイティブ」というコンセプトも打ち出している。サイエンスの知識をインプットするだけでなく、クリエイティビティの効いたアウトプットも大切にする考えがある。

矢原氏「サイエンス&クリエイティブ、科学と感性の交流といった方針に、私もとても共感しています。知らないことを知ろうと取り組み、それを表現してみることで、子どもたちなりの理解が深まる。その表現にはどれもオリジナリティがあって、感心させられますね。

クリエイティブやアート、デザイン、感性。そういった、一見すると科学と離れているような要素を結びつけることで、子どもたちから見える世界を広げていけると思います」

「理解する」とはどういうことか

矢原氏の研究者としてのキャリアはユニークだ。純粋に植物を扱う研究から、次第に「人」に向き合う領域へとシフトしてきた。植物生態学から始まり、人とのかかわり合いの中で生態系の保全を考える保全生態学、人間が植物を利用してきた歴史を研究する植物利用史などを経て、生態学的な観点で人間の行動や意思決定を科学する「決断科学」という領域を確立した。

科学館で子どもたちの学びに向き合う今、この経験がとても役に立っているという。

矢原氏「屋久島では『野生動物の管理』、また九大の新キャンパス造成では『保全と開発をどう両立させるか』といったテーマも扱っていました。これらをどうにかしようと思ったら、植物の研究だけではなく、人間の行動や心理、社会的な研究も必要になる。気づいたら『人』にどんどん近づいていました(笑)。

特に九大を退職するまでの7年間は、人間の意思決定について、さまざまな分野の大学院生と一緒に研究や実践を重ねていました。そこで、人間が進化の過程で身に着けた基本的な性質を把握できたことが、今に生きています」

ジュニア科学者養成講座 ダーウィンコースでいちばん好評だったという「川の魚」の回。科学館近くの樋井川で、生息する魚を調査した(提供写真)

たとえば「理解する」とはどういうことか。館長就任以前から科学講座の企画に協力していた矢原氏によると、前述のダーウィンコースは生き物がテーマなので、森や川で自然体験を通して“科学の芽を育てる”というプログラムの骨子をつくることができた。しかし物理化学をテーマとするニュートンコースは、各回の内容がおのずと素粒子や宇宙船、物質の溶解など難解になってしまう。

こうしたトピックを、体験を通じて学ぶのは難しい。実験をベースにしても、生活に身近ではないので、相当な予備知識がなければ何をしているかが理解できない。

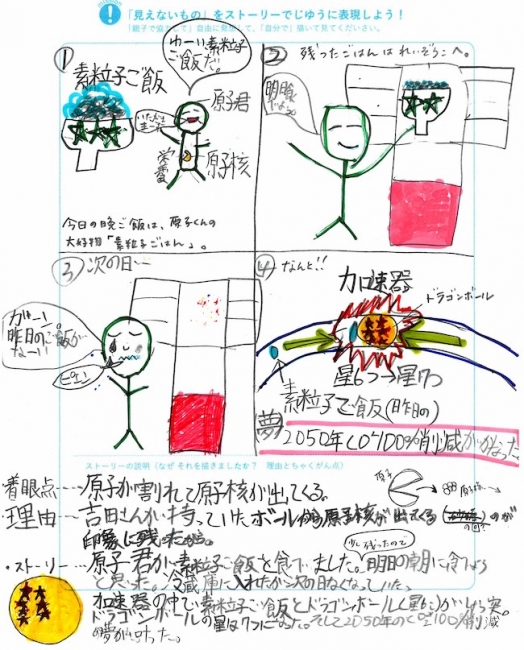

そこで大切にしているのが「“子どもたちなりに”理解し、アウトプットする」プロセスだ。たとえば「素粒子」をテーマにした回では、光について学んだことを元に、一人ひとりが短いストーリーを考えて発表した。「人工衛星」の回では、子どもたちは人工衛星の軌道の仕組みなどを学んでから、人工衛星のデザインに取り組んだ。絵で表現する子、マンガを描く子など、子どもたちそれぞれの個性を活かしたアウトプットになったという。

ニュートンコースの参加者のアウトプット。表現に加えて、何に着眼してこうした表現になったのかも問いかけている(提供写真)

矢原氏「それもひとつの“わかり方”ですよね。そもそも理解するって、そんなに論理的なプロセスじゃないんです。自分が持っている知識と外から入ってくる知識がうまく結びついたとき、それが正しいかどうかはさておき『わかった!』という気持ちになる。自分なりの創造性を働かせてアウトプットすることが、子どもの理解を手助けしていると思います」

重要になっている課題は「間違うことの難しさ」

2代目館長として来てほしい、という打診の電話を、矢原氏は研究のために訪れていた屋久島で受けた。運転していた車を路肩に停めて内容を聞き、予想だにしない話に驚いたが、九大での研究や環境省の委託プロジェクトなどと並行して土日中心でよければと、後日引き受けることにしたという。

「勤務の初日には、“週末館長”ですし、申し訳ないけれどあまり頑張りませんからと話したんです」と矢原氏。それは、3年間で実績がしっかりと積み上げられていると思ったからだ。

矢原氏「実際に業務を始めると、職員のみんなが努力している様子がわかりましたし、外部評価の仕組みで挙がる指摘にも、しっかり対応できていました。新しく入ってきた私が『今度はこっちの方向だ!』と新規路線を出す必要はまったくない。だから、裏で支える館長になろうと思ったんです。

組織のリーダーは、自ら企画を出して引っ張っていく必要がある場合と、むしろ裏方として調整役をしっかり務めることが適している場合がありますが、ここは後者でいくのがいいと感じました」

さまざまなテーマで書籍をラインナップしている「サイエンスナビ」のコーナー。大人がじっくり読んでいる様子もあった

一方、まだブラッシュアップの余地があった科学講座、特に上級のコースの開講準備は率先して進めてきた。以前から掲げられていた「学校教育や家庭とは違ったアプローチで学べる」という方針も踏まえて、“正解を求めない”ことに重きを置いたという。

矢原氏「学校教育は、正解を求めますよね。正解をしっかり学ぶことを、日々積み重ねている。それはもちろん意味のあることで、学校の役割でもあります。しかし、授業の外側は、わからないことだらけです。ですからそれを前提に、疑問を持つことを大事にしたいと、ここへ来てからずっと思っていました」

学校のテストでは間違うとバツがつき、減点される。するとおのずと、間違うのはいけないことだと刷り込まれ、間違えるのを恐れるようになる。

大学教授のころに接していた学生とは違う、子どもたちと接する1年半を経て、徐々に重要な課題が浮かび上がってきた。それが「間違うことの難しさ」だ。間違ってもいいから、やってみる、質問してみる。その後押しをするのが現代の科学館の役割のひとつだと思うようになった。

矢原氏「みんな正解、100点だったら何も進歩がない。本来、間違うから『どうして間違ったんだろう』と疑問を持ち、知らなかったことがわかるわけですよね。正解はこっちだった、あるいはこういう考え方もあると知り、なるほどと腑に落ちて、その先に行くことができる。間違えるって、得なことなんです。

『楽しさ』を大事にする当初からの運営方針にも重なりますが、この科学館は間違うこと、失敗することを楽しいと思えるような場だといいんじゃないかなと考えています」

科学自体、こんなことがあったのかという発見の連続だ。教科書に書いてあることだって、研究の発展によって、何度も塗り替わっていく。

矢原氏「間違うことで、私たちの理解は進化します。

だから『わかった!』が勘違いでも、まったく問題ないんです。子どもが今持っている知識と、新しい知識が結びつくように促して、興味と疑問を持ってもらう。その先にある、自分の頭の中に新しい何かが生まれる楽しさを体験してほしいと思っています」

展示のひとつ「進化の箱庭」。頭、胴体、足のパーツを組み合わせると、それを読み取って“箱庭”に新しい生物が放たれる。ほかの生物との勢力争いや、火山の噴火や氷河期など環境変化によって増減し、種として何万年生き残るかがシミュレーションされる.。福岡のクリエイティブラボ・annolabが手掛けた

疑問を持つことを、もっと後押ししたい

間違うことに躊躇がなくなれば、好奇心のおもむくままにいろいろなことに疑問を持てる。そうすれば、自由に思考を深め、人と議論することにも積極的になれる。そんな姿勢を促そうという意識が、新しいアイデアへとつながっている。

たとえば、参考図書やその検索の仕組みを備えたサイエンスナビのコーナーでは、検索画面に適当な疑問を仕込んでおき、そこからコンテンツを検索する仕組みができていた。職員が自発的に企画し、実現したものだ。

サイエンスショーでも、開館当初から子どもたちが楽しめる工夫を重ねてきたが、最近では一歩進めて、楽しいだけではなく疑問を持つような問いかけを組み込んでいる。すると、以前より多くの質問が挙がるようになったという。「間違ってもいいんだよ」「むしろ間違うほうが得」というメッセージの影響が垣間見えるエピソードだとも言える。

そのとき、講師や親など周囲の大人が答えられないこともまた、大事だと矢原氏は言う。

矢原氏「大人だって、知らなくていい。知らないことを楽しんで、一緒に考えればいいんです」

開館時から設置している、基本展示室の展示に関連する情報を『ニュートン』などの記事や各種図鑑から検索できる「サイエンスナビシステム」

矢原氏が館長に就任し、科学講座の整備を後押しし始めた2020年から翌年にかけては、コロナ禍の影響でオンライン学習が定着し始めていた時期に重なる。講座も一部はオンラインに切り替えた。すると思いのほか、子どもたちの反応がよかったという。

子どもには高い順応性がある。Zoomのチャット機能を軽々と使いこなし、どんどん質問が上がる状況に、「人間の心理」の回を担当していた心理学の先生が思わず「大学生を教えるより楽しい」と言ったそうだ。

Zoomしかり、ネット検索しかり。学びの環境は確実によくなっていると矢原氏は見る。さまざまなツールを軽々と使いこなす子どもたちの適応力や柔軟性は、どんどん伸ばしたいと話す。

矢原氏「『今の若者は……』と、プラトンがすでに若者を憂慮していたという冗談を聞いたことがありますが、本当に『今の若者は……』と憂うような状態が続いていたら、とうの昔に文明はすたれていると思うんです。そんなことはなくて、新しい環境の中で、新しい芽は常に育っている。今の子どもたちの環境と反応を見ていると、本当にそう実感します。

一方で、やはり自然体験の不足は感じます。私が子どものころは放課後には山や川に遊びに行き、生き物と触れ合うのが日常でしたが、そうした機会は少なくなっていますね。ダーウィンコースで川に連れて行ったときは、みんなが大興奮で、親御さんに『うちの子がこんなに活発になるなんて』と驚かれました。

生き物が苦手な子どももいますので、すべての子どもに同じことを押し付けるのはよくないと思いますが、自然に少しでも興味があるならどんどん外へ連れて行きたいですね。フィールドワークは私の得意分野なので、野外での体験を充実させたいです」

今だからこその科学館と科学教育

これから先の計画を聞くと、生命、環境、生活、宇宙という4つのテーマの理解をそれぞれ底上げしながら、4つのつながりを感じられる展示方法を検討しているとのこと。これもまた、自分の中にある知識がつながって「わかった」と思うことと同様に、要素と要素の結びつきから理解を深めていこうという考えがベースにある。

矢原氏「自分の持っている知識と結びつけば、地続きで考えたり捉えたりすることができます。この4つのいずれにも関連づけられる、中心に据えられるのは『人間』です。生活はもちろん、私たちが置かれている環境も、私たち自身ととても密接です。宇宙にしても、宇宙そのものを理解するというより、宇宙開発や資源利用の切り口、あるいは宇宙旅行に行くかもしれないと思うと身近になりますね。

そして生命は、ひょっとしたら宇宙からやってきたのかもしれない。真偽はわかりませんが、ストーリーとしてそんな可能性を提示し、生命の進化の過程で人間が生まれた話をひもづければ、自然と子どもたちの中にある知識とリンクしていきます。

そんな回路ができれば、科学館の外に出ても、身の回りのものにいろいろと興味を持って、疑問がどんどん生まれる。そうなるといいですね」

「いたるところに科学」と題した取り組み。館内のエスカレーターやトイレの鏡など、各所に科学の仕組みや問いかけを掲示している(提供写真)

新しい講座も続々開講している(提供写真)

また、前述のオンライン教育にも注力していく。オンラインが当たり前になったことで、たとえばスタンフォード大学の西村俊彦氏とともに、SDGsをテーマにした「SDGs家族会議 in FUKUOKA」を企画・実施。約20組の家族が、5社の地場企業の協力を得ながら、SDGsを踏まえた2030年の福岡のデザインを考えた。今年度は、子どもから企業へのインタビューや、フィールドワークも加えながら、より立体的な講座にできればと検討している。

子どもたちを中心に、広く市民に貢献する科学館のこれからのあり方について、矢原氏は「人間を知る、ひとつの場になれると思う」と話す。

矢原氏「好奇心を引き出したり『わかった!』という気持ちになってもらうためには、まだまだ工夫が必要です。研究としても、開拓の余地がある領域だと思っています。発達心理学や教育心理学の研究はありますが、学校教育以外の現場の実践と、それほど結びついていません。職員の試行錯誤も含めて、正解をすぐに求めることを前提としないことで、新しい考え方や観点も得られると思います」

取材の終盤、廊下をはさんだ向かいの実験室から、子どもたちの歓声が聞こえてきた。製作したロボット同士を競わせているようだ。楽しい、どうしてだろう、わかった、という心の動きがまた知的好奇心を刺激して、思考をさらに深めていく原動力になる。

そんな科学の芽が次々と生まれるのに、派手なことは要らない、と矢原氏。

矢原氏「進化の歴史から私たちが学ぶべきは、大きなシステムチェンジやリニューアルはろくなことがないということ。すばらしい進化的創造を遂げた原理は、むしろ、小さな階段をこつこつ上ってきたことの積み重ねにあります。

だから、私が来る前から続けてきたこと、私が来てから強化したことを一つひとつ確実に進めていく。地味ですが、それが多くの子どもたちや市民の方々と密接になっていく、王道だと思います」

執筆/高島知子 編集/葛原信太郎 撮影/勝村祐紀