ニュースやSNSでよく見かけるようになった「メタバース」。書店に足を運べば、タイトルにメタバースを冠した書籍も数多く並び、主にビジネスサイドからの注目を浴びている。その流れは消費者にまで及ぶ。ゲームアプリ「ポケモンGO」やメタバースSNS「Bondee」など、実際にメタバースを体験できる機会が増え、メタバースは2022年の新語・流行語大賞にもノミネートされた。

こうして徐々に日常へ浸透しつつあるメタバースだが、なぜこれほどまでに注目を集めているのだろうか。メタバースでは実際に何ができるのか。

世界最大のVRイベント「バーチャルマーケット」などを主催するVR法人HIKKYを訪ね、メタバースの今と、これから予想される展開について聞いた。

メタバースで働き、暮らす?

映画『サマーウォーズ』のように、現実とは別の世界で自由に行動できる世界に憧れたことは誰でもあるかもしれない。まるで夢のようなこの思いを実現に近づけてくれる新技術として注目を集めているのがメタバースだ。

「メタバース[meta-verse]」は、異なる次元や超越した様子を意味する“meta”と宇宙を意味する“universe”からなる造語であり、現在は「仮想空間」を指して使われることが多い。アバターを作って参加するSNSやゲームはこれまでにもあったものの、VR(Virtual-Reality)デバイスの登場が仮想空間の体験を大きく変えた。2016年発売の「Oculas Rift」を筆頭にしたVRデバイスは、頭部に装着することで、仮想空間を360度見渡せるようになり、従来ディスプレイ上で体験していたものより高い没入感を生む。“そこにいる”感覚を強く得られるのだ。

こうした流れを受け、海外では旧Facebook社が社名をMetaへと変更し、メタバース市場へ参入。さらに、国内でもコロナ禍にともなって非接触のコミュニケーションや購買行動などの変化がみられるようになり、多くの企業がメタバースへの関心を高めている。

そうして実際にメタバースに取り組む企業の中でも、とりわけ存在感を放っているのがVR法人「HIKKY」だ。同社は、JR東日本やトヨタなど大手企業のメタバースの取り組みを支援し、VRなどの技術を活用したコンテンツ制作を手掛けている。また、VR空間上でのマーケットイベント「バーチャルマーケット(以下、Vket)」を主催し、2022年に開催されたVketでは、世界中から100万人以上のユーザーを動員し、「バーチャルリアリティマーケットイベントにおけるブースの最多数」としてギネス世界記録™にも認定されている。

まずは実際のメタバースの現状を知るため、HIKKYのCEOである舟越靖氏に、主なVRユーザーについて尋ねた。

VR法人HIKKY 代表取締役CEO 舟越靖(ふなこし・やすし)

大手通信会社退職後、⾃⾝の夢だったクリエイティブ分野へ進出。 数多くのクリエイターを組織化し、ハードウェアからゲーム・アニメ・映画など様々なコンテンツ制作・開発を手掛ける会社を複数社立ち上げた。2018年、その中でもVR事業に特化した「株式会社HIKKY」を設立し、世界中から100万人以上が来場しギネス世界記録™を樹立した世界最大のVRイベント「バーチャルマーケット」を主催。イベント企画運用の他、WEBブラウザ上で動くHIKKY独自のメタバースエンジン「Vket Cloud」を開発・提供し、 新時代におけるメタバースソリューションの提供、メタバース参入コンサルティングを実施している。

舟越氏「VRは当初、アバターを使った配信や撮影方法など、表現方法の幅広さに注目したクリエイターの方が大半でした。ですが、現在は黎明期からインターネットに触れてきた方などを中心にした一般の方も多く、Vketに来てくれるのもそうした方が大多数を占めています」

一般の人までVRを楽しめるように「プラットフォーム」ではなく、あくまでもコミュニティを作りたかったと続ける舟越氏。

舟越氏「VRブームが興るなかで私たちが目指したのは、プラットフォームではなく、VR空間に誰でも参加できるオープンなコミュニティを作ること。プラットフォームだと、ルールを私たちが設定して、管理できるような立場になってしまいます。そこにいるユーザー間で競合化してしまい、クリエイターも外に出づらくなるため、あくまでオープンな空間を築きたいんです。誰もがそこで暮らせ、仕事も得られるような経済圏を作ること。これが大きな目標でした。

この背景には弊社のCVO(Chief Virtual Officer)の『動く城のフィオ』氏の存在があります。彼は過去に現実世界で体調を崩し、家から出て働くことが困難になり、対面で人に会うのも難しい状況にありました。なので、VR上で人に会えて、かつそこで生活に必要なお金も得られるような環境を目指して、小さな“村”のようなものを作ろうとしたんです。そうしたアイデアからVR空間に経済圏を作ることを目標にして、Vketの構想を固めています。

彼は実際にアバターで会議に出たり、友人との会話もアバターで行っていて、日常生活の大半をVR空間で過ごしています」

VR法人HIKKY 取締役CVO 動く城のフィオ

世界最大のVRイベント「バーチャルマーケット(Vket)」創設者。大手広告代理店やエンターテインメントのベンチャー企業を経て、2018年2月、VR空間に生きることの可能性を見出し、アバター姿での活動を開始。現在はVketの世界観・コンセプト設計などを担うプロデューサーとして活躍中。VR空間での生活圏・経済圏を確立する未来を提唱し、2022年『メタバース革命 バーチャル経済圏のつくり方』を出版。(写真提供:HIKKY)

小さなコミュニティから経済圏が生まれ、広がる

Vketは、CVOである動く城のフィオ氏がVR空間上で働ける世界を思い描いたことから始まった。最初は小さなコミュニティから始まり、今では開催の度に100万人以上を動員する巨大なマーケットにまで成長した。なぜここまでの成長を遂げたのだろうか。

舟越氏「クリエイターが制作したアバターやさまざまな3Dアイテムなどを販売する場としてはじまったこのイベントは『下手なものでも好きに出していい』という文化を大事にしていました。2018年に開催したVketの第一回ではクリエイター同士の見本市のようなかたちで約80ブースを出展したのですが、そこに並んでいたのは学生が卒業制作で作ったパーツや練習でモデリングしたCG、アバターの洋服といったものもありました。クオリティも当然バラバラですが、習熟度を問わないことで人が集まりやすくなる。人が集まることで、新しいアイデアやコラボレーションが生まれ、ユーザー同士の掛け算が生まれます。それがコミュニティの発展に繋がっていったのかなと。

さらに、開催を重ねるごとに、海外からのアクセスも増えていきました。Vketに並ぶ商品は基本的には日本語で、交わされている会話も日本語。なぜ来てくれるのか、と海外のユーザーに聞いてみたら『海外旅行している時、周りの風景に自分が知っている言語ばかり並んでいるよりも分からない方が面白いでしょ』と教えてくれました。外国語対応の必要性を感じていましたが、ビジュアルベースでコミュニケーションを行うこの世界の中では、言語の障壁をあまり感じずに楽しめるので、海外の方でも訪れやすいのかもしれません」

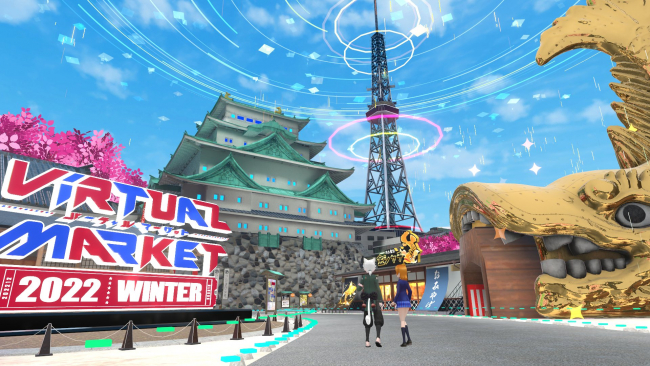

HIKKYが運営する世界最大規模のVRイベント「バーチャルマーケット」。出展者、来場者が仮想空間上に3D作品やリアルな商品の3Dモデル展示ブースを展開。消費者はメタバース上に設けられた街で実際にショッピングをしているような感覚を楽しめる。(写真提供:HIKKY)

順調に来場者数を伸ばしていったVket。2019年に開催した第3回からは本格的に協賛企業も増え、VR空間上で自由に出入りできる「セブンイレブン」が出来たり、アパレルショップ「WEGO」で洋服が購入できたりと“バーチャル店舗”を構えるブースもでき、経済圏の構想は現実に近づいた。

舟越氏「Vketは動員数も多く、どのような人がどれほどブースに来たかといった定量的なデータも取りやすいので、実験的な販売やプロモーションなどを行いやすく、ありがたいことに企業側からの要望が増えていきました。

ですが、国が変われば売れるものが変わるように、あるコミュニティには独自の文化やルールがあります。現実とは違うVR空間という性質上、ここで企業単体が受け入れられるものを手探りでやっていくには限界がある。なので、私たちはVket上の空間を間貸しするだけではなく、どのようなものが受け入れられて、面白がられるのかといったルールや文化を企業側に伝え、またそこでプロモーションする場合の方法や留意点を細かく伝えるようなレクチャーを行っています」

しかし、有志で集まって楽しんでいたコミュニティに企業のような外部の存在が入ってくることで摩擦はなかったのだろうか。

舟越氏「初めたての頃は少ないユーザーで楽しんでいたので、すこし企業ブースが異質に映っても、新しいものが増えたことを純粋に楽しんでいました。しかし、企業側からだけの要望を叶えようとすると、クリエイターに影響するようなものもありました。例えば、企業から『大きなビルを建てたい』と言われ、そのまま反映するとクリエイターの作品に影響してしまったり。こうした状況が生まれるといいコミュニティとはいえないので、企業ブースと出展ブースを分けることで互いの影響を少なくしようとしました」

ブースを分けることで一件落着……と思った矢先、次の課題が立ちはだかった。企業ブースの出展が増えるにつれ、Vketに関するメディアの報道も増えたものの、取りざたされるのは企業ブースの話が多く、クリエイターが活躍できる場所としての一面が見えにくくなってしまった。こうした状況に対して、Vketとして課題感を持ったという。

舟越氏「分かりやすく多くの人に届けることは、本来のニュアンスを欠いてしまうこととほぼ同義です。メディアで分かりやすく紹介すると、クリエイターの活躍の場としての側面は見えづらくなってしまう。クリエイターからすれば、自分の居場所が少し変わっていくような寂しさがあったと思います。

しかし、Vketはそもそもクリエイターの活躍の場として作った場所なので、ユーザーの声はとても大切。ときにその声はTwitterのトレンド1位になるほどの膨大な情報量がありますが、そのほとんど全てに目を通して、優先度をつけて適宜調整を行っています。さらに、そこで得たフィードバックを企業側にも伝えることで、コミュニティにとって違和感のないように調整してもらう。企業とユーザー双方が居心地良くいられる“調和”のためには、ユーザーの声は欠かせません」

ビジネスを成立させるだけではなく、あくまでもコミュニティの運営に軸を置く。VketにおけるHIKKYの立場をあらためて聞いた。

舟越氏「やはり“プラットフォーム”としてではなく、なるべくユーザーにルールを強いないオープンな場を提供する立場を維持したいと思っています。たとえば、企業ブース全てを1社で協賛したいと言われた場合、ビジネス的にはありがたい話ですが、コミュニティとして面白いものではないのでお断りするようにしています。ときにこうした判断は行いますが、あくまでも私たちはこの空間で活躍する人々の“対流”の中にいるだけ。ここに集まるクリエイターの方がたくさんの人に知られ、出ていけるためにもオープンであるべきという考え方は変わりません」

来場者数を伸ばし続けるVketだが、導入するハードルの高さが課題の一つだ。VRを体験するにはVRゴーグルやヘッドセットといったデバイスが必要で、数万円はくだらないのが現状だ。このような状況をどう捉えているのだろうか。

舟越氏「VRデバイスを購入しないと本格的に始められないのは、まさに課題に感じているところです。

過去にVket内でニッポン放送主催のチャリティーキャンペーンを行い、そのなかでコロナ禍でもファンの方々に楽しんでもらおうと、ジャニーズのメンバーの方々のアバターからメッセージが聴ける企画を実施したことがありました。多くのファンの方々が体験しようと試みてくれたのですが、VRデバイスを持っていない方がほとんどですし、SNSには『アクセス方法が全然わからない』といった反応が多く寄せられ、大量のアクセスでサーバーもパンクし……と、せっかく見に来てくれようとしていたのに、困らせてしまいました。なので、コンテンツはあってもVRに関する知識や前提を知らないと参入できない状況は打破しなければと思っています。

こうした課題に対処するため、2022年12月にVRデバイスを使わない『My Vket』というWebブラウザ上でメタバースを楽しめるサービスのβ版をリリースしました。VRデバイスやアプリケーションが必要なく、Webサイトに接続すれば誰もがアバターを持て、メタバース空間を楽しめるものを目指しています。さらに、従来のこうしたサービスでは作成したアバターがそのサービス内でしか使えないものがほとんどでした。ですが、『My Vket』はサービス内で作成したアバターを汎用性の高いVRM形式でダウンロードできるので、他のサービスでも、同じアバターでメタバース空間を過ごせるます。そうすることで、クリエイターの作ったものの価値がサービス外にも広がっていけばいいなと思っています」

現実とメタバースがつながる未来

サービスの垣根を超えて、一つのアバターで時間を過ごす。そう聞くとより“もう一人の自分”が作れる感覚が増しそうだ。

HIKKYが2022年11月に発表した新ソリューション「unlink(アンリンク)」で、そんな体験がより身近にできるようになるかもしれない。これは独自のメタバース開発エンジン「Vket Cloud」を外部デバイスと連携できる取り組み。その第一弾としてソニーのモバイルモーションキャプチャー『mocopi(モコピ)』との連携を合わせて発表した。

『mocopi』は、小型で軽量なセンサーとスマホ専用アプリのみで、モーションキャプチャーやVRへのリアルタイムなモーション入力を実現するモバイルモーションキャプチャー。全身の動きを含むアバター動画やモーションデータの制作を屋内外で手軽に実現するだけでなく、モーション入力デバイスとして、リアルタイムにアバターを操作することも可能。(ソニー モバイルモーションキャプチャー 『mocopi』|動画提供:ソニー)

舟越氏「ソニーの『mocopi』は簡単に言うと、身につけ続けられる小型のモーショントラッカーです。手足と頭、腰につけることで、自分の体の動きをそのままモーションデータに変換してくれます。このデータとデバイスを連携することにより、現実空間での自分の動きを、VR空間上でのもう一人の自分(=アバター)が同時に再現することができるようになるんです。たとえば、それぞれバラバラな場所にいながらも、同じメタバース空間で会議や飲み会をする、といったことが可能になります。ただトラッカーをつけるだけでVR上にもう一人の自分が生成されるので、今までVRをとっつきづらいと感じていた方にとって身近なものになると思います」

さらに、HIKKYは2023年夏に「リアルバーチャルマーケット」というイベントを開催予定だ。秋葉原の実際の店舗やイベント会場とメタバースの秋葉原をリンクさせ、リアルとメタバースどちらでも秋葉原を楽しめるイベントになると発表しており、「unlink」もここで体験できる。

「unlink」は、メタバース上でリアルとバーチャルの境界線をより簡単に乗り越えてコミュニケーションを取ることを可能にする、Vket Cloudエンジンを中心にした機能群で構成されるソリューション。バーチャルとリアルで同時に行うライブ配信や現地観光ガイドの実現、メタバースでのバーチャル接客をより手軽に展開することを実現するなど、様々なメタバースでの活動の幅を広げるサービスとして注目が集まっている。(写真提供:HIKKY)

ここであらためて、アバターを持ってメタバースで時間を過ごすことの意義を聞いてみた。

舟越氏「誰しも、知り合いには見られたくないところがあったりするでしょうし、自分の性別や属性を離れて別の自分で時間を過ごしたい時って、きっとありますよね。それを実際に体験できるのがメタバースなんだと思います。これは特に進んだ考え方などではないと思っていて。あるSNSではキラキラした生活を見せるけど、他のSNSではマニアックな自分として喋っていて……と、今までもSNSによって自分の見せる一面が違う人ってたくさんいたと思うんです。それを分かりやすくアバターにしたのがメタバースで、普段暮らしている自分と違うアカウントで息抜きしたり、趣味仲間と集まったりすることで、より楽しく生きる選択肢は増えるのかなと思います」

舟越氏も自身のアバターを持ち、バーチャル空間で活動している(写真右)

デバイスも小型化され、誰もが簡単にアクセスできるようになれば一般に浸透していく可能性も多いにある。実際にそうなった未来では、どのような可能性があるのだろうか。

舟越氏「HIKKYでは、動く城のフィオと会話する時に多くの社員が『フィオちゃん』と呼ぶし、敬語で話さないこともあります。CVOという役職がある“偉い人”ですが、アバター同士だと年齢はあまり意識しなくなるような感覚があるので、意見を同じ立場で交わしやすい側面はあります。また、見た目の年齢によるバイアスもないので、同じ職場で20代と70代が仲良く情報交換するような景色もあり得ると思います。見た目に制限されない意味では、新しい恋愛のかたちも生まれると思います。メタバースを通じた人間関係は、これまでになかった価値をたくさん見いだせる可能性を秘めています。

なにより、現実世界では“働けない”動く城のフィオがメタバースで生きる選択肢を増やし、会社の役員まで務めて、周囲の人に違和感なく溶け込んでいる事実が、これからの未来を体現しているように思いますね」

執筆/梶谷 勇介 撮影/田巻海 編集/浅利ムーラン、鶴本浩平(BAKERU)