本稿では、施設のつくり手である建築家に「遊ぶ」場である公園について伺う。

建築が「芸術」だと言うのは簡単だけれども、安全性、耐久性、経済的合理性を見過ごせないのが建築。ますます機能や効率が重視される社会で、遊ぶという目的に特化した「遊園地」よりもどんな遊びをするか明確に決まっていない「原っぱ」をつくりたい。そう高らかに宣言したのが建築家・青木淳さんだった。その考えを起点に自身の設計活動をまとめた著書『原っぱと遊園地』(王国社、2004年)は、多くの建築家に影響を与え、積極的に多目的な空間をデザインするムーブメントを加速させた。あれから約20年。青木さんが志していた「原っぱ」とはなんだったのか、どんな「原っぱ」が実現されたのか、話を聞いてみた。

(この記事は2023年7月20日(木)に発売された『XD MAGAZINE VOL.07』より転載しています)

青木淳(あおき・じゅん)

1956年、神奈川県生まれ。東京大学大学院修士課程(工学修士)修了。1991年、青木淳建築計画事務所(2020年にASに改組)を設立。2019年より京都市京セラ美術館館長を務める。2019~2023年度東京藝術大学大学院教授。

遊びの原体験と、青木さんの原風景

青木淳さんは東京大学大学院を修了後、磯崎新アトリエに7年勤務し、1991年に独立。表参道や御堂筋、並木通りなど数々のルイ・ヴィトンの路面店や、青森県立美術館や杉並区大宮前体育館、京都市京セラ美術館など、商業から公共、住宅まで多岐にわたり設計を行っている。

まずは、青木さんの子ども時代の遊びについて質問した。青木さんのご家族は転勤族で、世田谷区桜上水、渋谷区笹塚、大阪府豊中市、練馬区大泉と4つの小学校に通ったそうだ。

青木さん「一番イメージが残っているのは、小学校3年生の頃に住んでいた笹塚。時代でいうと、 1963〜64年。高度成長期に差し掛かる頃で、まだ玉川上水の暗渠(あんきょ)化が進んでいなかったから、川が流れていた。今とは全然違って、戦争で焼け野原になった東京にはまだ、空き地もいっぱいだった。

笹塚の後に住んだ、大阪の豊中も同じような状況だった。豊中は1970年の大阪万博の会場に近いから、開発の進行も速かった。例えば、魚取りをしていた溜池は埋め立てて宅地にするため、あるときに水が抜かれ出す。徐々に水が減っていくと、中に生き物がぎっしり残って全部死んじゃう。すごい情景だった」

漫画『ドラえもん』は1969年に連載が始まった。漫画の世界では空き地や原っぱが描かれるが、少年の青木さんはそんなのび太やジャイアンたちの世界で暮らしていたようだ。当時、東京中で下水道工事が行われていたため、子どもたちが勝手に遊び場としていたあちこちの原っぱには、地中に埋められる予定の土管が置かれていたらしい。

青木さん「自分たちは『バラ線』と呼んでいたけど、空き地の周りには有刺鉄線が張り巡らされていて、中に入れないようになっていた。でも、鉄線は錆びるし、曲げて広げられるから、子どもたちにとっては自由に遊べる場所。たいていは土管が置かれていて、雑草もボウボウ。セイタカアワダチソウを採ってチャンバラをやったり、三角ベースボールをやったり。銀玉鉄砲で撃ち合ったり、2Bっていう花火を投げ合ったり。今考えたら危ないけれど、そういう道具を横にある駄菓子屋さんで調達する。

風邪をひいて休み、何日かぶりに出て行くと、そこでの遊びが分からないことがしょっちゅうあった。休んでいた間に新しい遊びが開発されて、みんなの遊びについていけない。遊びは、決まったものじゃなくて、そこでつくり出されていくんだろうね」

「遊ぶ」は「つくる」こと

——松本平新陸上競技場について

「そういうところで遊んでいたのがぼくの原風景。すごく似た経験を今、つくろうとしている」

そう語る青木さんが率いる建築事務所「AS」は今、松本空港をリング状に取り巻く公園に松本平新陸上競技場を設計している。長野県が開催した公募型プロポーザル形式(地方公共団体が事業者を選定する入札方式)では、隈研吾氏やSANAA、伊東豊雄氏など錚々たるメンツが揃った。その中でASの提案は、試合が行われるハレの日だけではなく、日常のケの日の使い方が高く評価され、選ばれた。

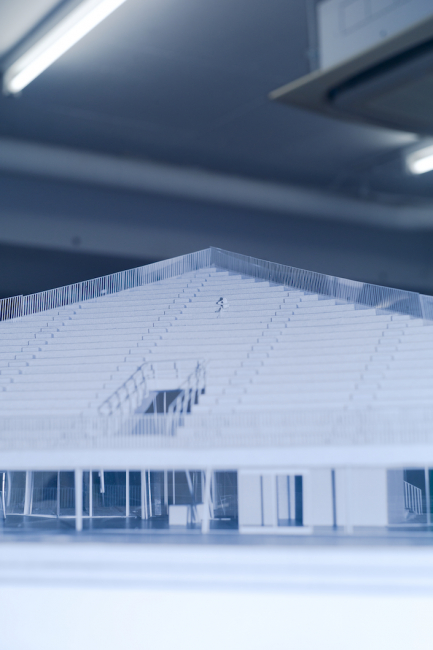

青木さん「陸上競技場にとって競技面は大事な場所。だから普段は勝手に入れないけど、調べてみると競技場が使われるのは年間でごくわずか。それも土日ばかりで、毎週使われているわけでもない。平日は学校かスポーツクラブがたまに借りる程度で、普通に競技場をつくったらほとんどの時間は閉ざされている。だから、なるべく公園と競技面を一体的に計画できないかと考え始めた。

そこで目をつけたのが、競技がないときにでも入ることのできるサブスタンド。観客席やベンチのあるこの空間に、200mくらいの長さの屋根をつけて、その外側にさらに大きい場所を確保した。本格的な競技面であるインフィールドに対して、そこをアウトフィールドと呼んで、新しいスポーツをつくっていく遊びの場所にしようと思っている」

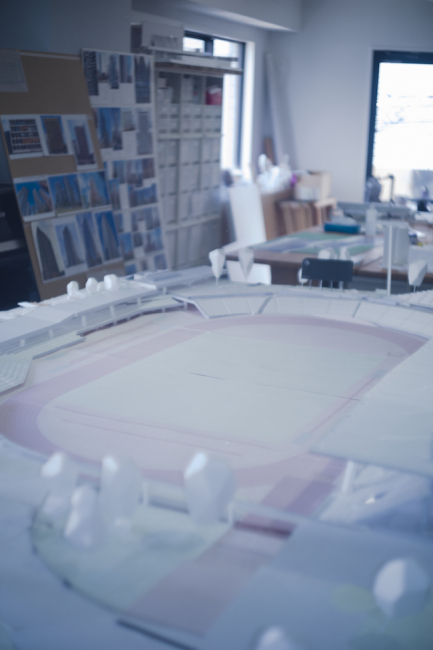

松本平新陸上競技場の模型。アスリートが高いパフォーマンスを実現するには、観客の応援が重要だと青木さんは考え、観客席をトラックやフィールドに近づけて、アスリートと観客ができるかぎり同じ目線になるように設計した。それにより、競技場は整った形にならず、密な場所とまばらな場所が生まれる。まばらな場所を公園に開かれた空間として提案した。

確かに、大きな建物が鎮座する威圧感は毎日ながら、陽気さや活気は特別な日しか伴わないのが競技場やスタジアム付近。そこで、インフィールドを模した遊び場としてアウトフィールドを隣接させ、公園から人を呼び込む、というのが青木さんの提案。いわば、人の動きによって公園と競技場の境目を変動させる仕組みだ。さらに、競技場が陸上競技を対象としていることから、ユニークな比喩で説明してくれた。

青木さん「陸上はいろんな競技があるでしょ。トラックで走る競技もあれば、走り幅跳、棒高跳などの跳ぶ競技、槍投げ、砲丸投げといった投げる競技がある。ここでは走って、ここでは投げて、ここでは跳んでいる、といろんな種目が同時に行われている。観客もひとつの試合をみんなが見ているわけではなくて、バラバラの競技をバラバラのところから見ている。それってサッカーや野球の観戦の在り方とはまた違っていて、すごく興味深い。

ブリューゲルの《子どもの遊戯》という絵は、子どもの遊びを紹介するためにバラバラな遊びをしている子どもたちが描かれている。あれってすごくいい状況だと思う。それぞれが、それぞれの楽しみをしているというのがいいなって」

《子どもの遊戯》(1560年、ウィーン美術史美術館所蔵)は、市役所のような大きな建物の前の広場で200人以上の子どもたちが遊んでいる様子を通して、竹馬やフープ回し、かくれんぼ、水泳など約80種類の遊戯を紹介する。ただ百科事典的に併置するのではなく、子どもたちが思い思いに遊んでいる姿が印象的だ。

青木さん「アウトフィールドには木が生えていて、木の間を子どもたちが駆け回ったりすることになる。勝手に遊んでもらえたらいいけど、できたらそこで新しいスポーツをつくれないだろうか。子どもたちが集まって、新しいスポーツを考えようとして、その場の環境を使う遊びや競技がつくれないか。それをサポートする人もいてもいいかもしれない。そうすると、遊びをつくるという遊びができる。ぼくは“つくる”ことが、遊びの面白さだと思う。『つくる=遊ぶ』といえないかな。

つくるとは何かといえば、何かが起きているということ。完成品がそこにある必要はなくて、現在進行形で試行錯誤されているのが理想的。

コロナ禍の間、ぼくの事務所でも在宅勤務を取り入れた。けど、事務所に集まったときに仕事が進む。どうしてオンラインでは仕事が捗らないのか考えると、つくる仕事は、ほとんどの間、黙っている。みんな模型を前に悩んでいる。無言で悩むのは、Zoomではやりにくい。Zoomだと誰か喋ってないとダメでしょ。つくるっていうのは、実際につくるが起きてる場所に行ってみないと分からないものなんだよね」

青木さんの事務所で働くスタッフの動きを見ると、建築家が“つくる”には集まることが有効だと感じた。もしかしたら、無意識であっても人が集まるだけで、見えない何かがつくられているのかもしれない。

原っぱか遊園地か

青木さんは日本建築界に対して、影響力のあるワードを生み出し、ベストセラーを発表してきた。特に「建築は、遊園地と原っぱの二種類に分類できるのではないか」という投げかけは、大きな反響があった。あらためて、本人に定義を聞いてみると、「ちょっと雑な気がするけれど」と断りつつも、次のように回答してくれた。

青木さん「場所に名前があてがわれていたり、やることが決まっていたりする場所をぼくは“遊園地”と呼んでいて、それとは反対に自分たちで場所をつくれる場を“原っぱ”と呼んでいる。参考にしたのは、奥野健男の『文学における原風景』(集英社、1972年)という本。日本人の原風景は原っぱで、原っぱはサンクチュアリ(聖域)に通じているという。聖なるものの名残として、楽しいことと怖いことの混ざっている場所が“原っぱ”だと思う」

東京・恵比寿生まれの文芸評論家、奥野健男は、太宰治の津軽や島崎藤村の馬籠(まごめ)など、風光明媚な心象風景を幼い頃に目に焼き付けることのできた作家に嫉妬する。自然や歴史の織りなす美しい田舎の景色に代わるものとして、東京人にとっての原風景を空襲の焼け野原に見出した。ただ、どうやらその“原っぱ”は単なる空き地ではないらしい。広場とも違うのかと問うと、具体例を交えて説明してくれた。

青木さん「“原っぱ”は街の中心ではなく、隅っこ。居てもいい場所。ニューヨークのセントラルパークは部分的には自然公園だけど、街の真ん中にある広場で、“原っぱ”とはまた別のタイプ。広場にはその場での活動やイベントが期待される。

ヨーロッパだと教会や市役所の前が広場になっていたりするじゃない。それはまさに教会の前では宗教的な議事をする目的がある。シティホールの前は民主主義のために、そこに住んでいる人がとりあえず全員集まることができる場所みたいなね。広場はそうやって多くの人が収容できて、何かをすることができる」

人が目的を持って集まっていい空間は権力者側からすると一番困った場所である。だからか、日本には都市計画上定義されている広場がほとんどないらしい。東京ではたった 3つ、新宿歌舞伎町の旧コマ劇場(現:新宿東宝ビル)前の広場とハチ公前広場、新橋の SL広場だと青木さんは言う。一方で、日本には中世以来、世俗権力や権利義務関係から絶縁している場所として洲浜(すはま)や公界(くがい)、楽(らく)など、町の掟から外れた場所があって、そういう人間界と違う世界の境界で猿楽などの芸能が生まれた。

“原っぱ”な空間に向き合うこと

遊びには観光や旅行など、何かを見て遊行することも含まれる。そこで現在、京都市京セラ美術館の館長も勤めている青木さんに美術館の様子を尋ねてみる。美術館は遊園地なのですか、と。

青木さん「多くの美術館は今、遊園地化している。遊園地の方が原っぱよりも“楽しい”ということが分かりやすく伝わるので、大勢の人を惹きつける。展覧会にはお金を払っていくから、行ってみてつまらなかったらダメ。だから、どうしても遊園地化していく。

だけど本来、美術館は違うべきだと思う。美術館には実はいろんな機能があって、作品や人間の財産、人間のやったことを収集する機能や、それを保管する機能も研究する機能もある。いろんな機能がある中で、今の日本の美術館は展示という機能が巨大化している。

人間には聞く、話す、遊ぶ、いろんな才能がある。美術館は美術を扱えるから、つくるとか遊ぶっていう才能を見せられる施設になるんじゃないかな」

青木さんの美術館の説明を聞いて思い浮かんだのが、青森県の八戸市美術館だ。設計者を決めるコンペの審査員に青木さんも名を連ねたこの美術館は、まさに「つくる場を見せる」のが狙い。エントランスホールでもある天井高17mの巨大空間では、アーティストやキュレーター、市民が同時に複数の活動を展開することを目論んで、可動式の間仕切りや家具など、柔軟性の高い設えがデザインされている。つまり、訪れた人が積極的に空間に介入することが期待されている。

スポーツや演劇、誰かが何かを真剣に取り組んでる姿を目撃することは楽しいが、ただ正直、人が遊んでいるところを見て常に楽しめるかと言われると、どうだろう。見る側にもより積極的な態度が求められる。仲間入りする覚悟を持って飛び込むか、あるいは保護者の立場に徹して見守るか。わんぱくな昭和の子どもたちは危険も顧みずに鉄線をするりとくぐり抜けたが、大人になった私たちも試される境界線。それが、“原っぱ”なのかもしれない。

話の最後に、つくることを仕事にしている青木さんへ、仕事も遊びか、遊びと仕事はどう違うのかも聞いてみる。微笑みながらも実直に答えてくれた。

青木さん「ぼくの仕事は、遊びみたいな要素もある。だから、いわゆる趣味もない。でも、一番自分にとって趣味に近いのは料理をつくること。料理は失敗したとしても、『ごめん』で済むよね。だからこの素材とこの素材でこう調理すると、より美味しくなるんじゃないかって実験ができる。

独立する前、磯崎新さんのところで働いているときは、水戸芸術館とか担当していて忙しかったけれど、毎週末、競馬をやっていた。ものすごい真剣に研究して。勝って、ちょっとお金が貯まると、そのお金で英会話のレッスンを受ける。でも、独立すると、競馬は全くやらなくなった。本当の仕事の方がずっとギャンブル性が高い。コンペもそうだけど、仕事自体がほとんど賭け事だから。遊びが仕事よりつまんなくなっちゃったのかな」

建築家は激務だというけれど、こうして都度、真摯に対峙することを楽しみ、生み出す姿には勇気づけられる。同時に、青木さんの生命力や力強さを感じた。

公園だけでなく日々の暮らしの中で、自分を取り巻く環境や身近な空間、そこで起こる人の営みに向き合い、素朴に楽しむこと。そこから越境が始まり、自分なりの“原っぱ”を築いていくことができるのかもしれない。

取材・文/服部真吏 写真/野田祐一郎

――7月20日発売のXD MAGAZINE VOL.07 特集『遊ぶ』は、全国の取り扱い書店のほか、プレイドオンラインストア、Amazonなどで販売中です。