音楽とはコミュニケーションである。演奏家同士の、あるいは演者と聴衆のコミュニケーション。コミュニケーションである以上、演奏家同士で息が合わなかったり、演者の意図が聴衆に伝わらず、いわゆる「スベった」状態になったりと、うまくいかないこともある。それは一種のコミュニケーション不全ともいえるだろう。

今回、音楽におけるコミュニケーションについてラッパーの環ROYさん、音楽家・打楽器奏者の角銅真実さんという二人の音楽家に話を聞いた。二人はそれぞれの活動に加え、近年即興演奏を交えたコラボレーションを重ねている。その場の流れに合わせて演奏を瞬時に変えていく即興演奏のフィールドにおいて「誤り」はあるのだろうか?そこにしかない気づきとは? 二人に話を聞いた。

(この記事は2022年8月に発行された『XD MAGAZINE VOL.05』より転載しています)

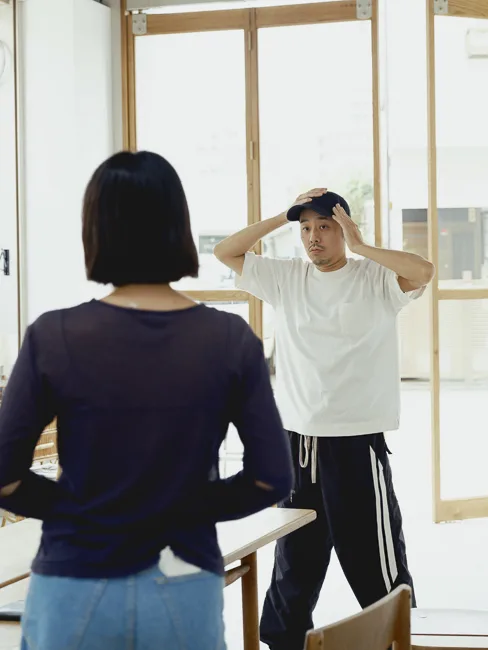

環ROY (たまき・ろい)[写真左]

1981年、宮城県生まれ。ラッパー。これまでに6枚の音楽アルバムを発表、国内外の様々な音楽祭に出演。その他、パフォーマンスやインスタレーション、映画音楽、広告音楽、絵本などを制作。コラボレーションでの制作も多数行う。

角銅真実(かくどう・まなみ)[右]

長崎県生まれ。東京藝術大学 音楽学部 器楽科 打楽器専攻を卒業。マリンバをはじめとする多彩な打楽器、自身の声、言葉、オルゴールやカセットテープ・プレーヤーなどを用いて、自由な表現活動を国内外で展開中。自身のソロ以外に、バンド「cero」のサポートや「石若駿SONGBOOK PROJECT」のメンバーとしての活動、CM ・映画・舞台音楽、ダンス作品や美術館のインスタレーションへの楽曲提供・音楽制作を行っている。

即興演奏においての「誤り」とは?

環ROYさんと角銅真実さん。音楽を自由に奏で、自由に言葉を発する二人の音楽家は、音楽とコミュニケーションについてどのような考えをもっているのだろうか。

今回のインタビューの軸となる「即興演奏」について最初にざっくり説明しておこう。通常のライブパフォーマンスの場合、事前につくられた楽曲にもとづいて演奏を行うが、即興演奏の場合、その場で自由に演奏を行う。もちろん事前にイメージや構成を用意し、そのなかで即興的に音を奏でることもあるが、基本的には演奏者の感性や閃きに委ねられている。音によるフリースタイル・ラップのようなものともいえるだろうか。

環さんと角銅さんは通常、事前に演奏楽曲の決まったライブパフォーマンスを行う。だが、二人名義でライブを行う場合、定型の楽曲演奏と即興演奏を行き交うスタイルでパフォーマンスするのだという。即興演奏に「誤り」や「間違い」はあるのだろうか。環さんと角銅さんの意見を聞いてみよう。

環さん「基本的にないと思います。そもそも即興演奏の構造自体に『誤り』という概念が組み込まれていないと思います」

角銅さんも「私も基本的にはないと思います」と環さんに賛同したあと、こう続ける。

角銅さん「演奏してみて『これは違うな』と感じたら、演奏の方向を変えることはあります。以前とある方のパフォーマンスで、一度出した音を、まるでドローイングを消しゴムで消して違う絵を描きはじめるようにふっと消して別の音を出しはじめる、という演奏を見たことがあって。そのフレキシブルさや過程が音楽をより深い方向へ向かわせていたことがとても印象に残っています」

今回の取材に同席した編集担当氏は、2022年3月、渋谷のライブハウス「WWW X」で環ROY+角銅真実のライブを観ている。その際、とある楽曲の歌詞を忘れてしまった角銅さんは、歌詞が飛んだことを即興的に歌い、環さんがそれを即座にラップにのせるパフォーマンスを見せることで、大きな盛り上がりを生み出したという。

歌詞が飛んだこと自体は「誤り」だったかもしれない。だが、角銅さんはそのことをネタにして新たな表現を生み出した。定型にとらわれない演奏を即興的に行うことで、観客と新たなコミュニケーションをとったとも捉えられるだろう。不定形な即興演奏の場合、「誤り」や「間違い」はそもそも存在しない。ただし、環さんと角銅さんは「よくない即興はある」とも話す。

環さん「どちらかの状態が固定しているといい演奏にならない気がします。即興演奏を通じてコミュニケーションが起きているので、ときに受動的、ときに能動的って感じで入れ替わっている状態が一番いい」

会話でも同じことがいえるはずだ。どちらかが主導権を握るのではなく、お互いを意識することなく会話のキャッチボールができている状態のことを想像してほしい。いわば「会話が弾む」状態だ。「会話をしよう」という意識さえなく、無意識のうちに会話が弾んでいく。何人かで話し込んでいるうちに、あっという間に時間が経過していたという経験がある方もいるだろう。環さんも即興演奏をやっていて同じ状態になったことがあるという。

環さん「即興演奏をやっていると、過去と未来が消えて、時間感覚が現在だけになっていくことがあります。その状態に至ったときはうまくいったと感じます。そこを目指している気がする。スポーツにおけるゾーンとか、宗教の瞑想とかと共通しているんじゃないかと思います」

言葉と音の境界線を越える

旧知の仲である二人は、環さんが楽曲のリミックスを角銅さんに依頼して以降、親交が深まり即興演奏のライブパフォーマンスを行うようになったそう。即興演奏の相手としてのお互いをどのように見ているのだろうか。

角銅さん「環さんはすごく速い、あらゆる面でスピードを感じます。私自身はとてもマイペースでゆっくりな方だと思うので、刺激的でとても楽しいです」

環さん「以前から角銅さんのことは知っていてファンでした。音楽への姿勢もおおらかな印象があって即興も上手なんだろうなと思っていましたが、いざやってみたらまったくその通りで。楽しくやれるパートナーですね」

角銅さんは即興演奏におけるひとつの理想を、とある映画作品を鑑賞した経験に重ね合わせてこう話す。

角銅さん「こないだシャンタル・アケルマンというベルギー人の映画監督の特集上映を何本か観たんですけど、アケルマンの映画って独特の時間感覚があって……時間も人物描写も省略されずに状態として描かれているというか。それで、気づくと他のことを考えていたりするんですよね。スクリーンに映っているものと観る側の距離感がふ~っと現れるのがいいなと思っていて。演奏でもそういう状態になるといいなと最近思いました」

今回の取材にあたって、2021年に行われた二人の即興演奏を動画で拝見した。1 本は9 月8日、Amazon Music JapanのTwitchチャンネルで配信された「ストリーム with 環ROY, 角銅真実」、もう1本は12月24日に表参道のライブスペース「WALL&WALL」から配信されたライブストリーミングだ。どちらも予め作曲された曲を演奏しつつ、その間を即興演奏がつないでいくという構成。先述したように通常のライブパフォーマンスと即興演奏のハイブリッドともいえるだろう。

環さん「コンポジションされた楽曲と、即興演奏って機能が違うと思うんです。前者は構築的で安定がある。後者はかたちを定めず可能性が開かれているものの、脆弱で不安定です。緩急やバリエーションのために双方の特性をうまく活用できたらいいなと思っています。でも、僕らは二人とも即興が好きなので、自由時間が多くなる感じですね」

即興部分での二人はまさに自由奔放そのもの。水の落ちる音を演奏に組み込んだりと、音楽そのものの領域を拡張するような演奏を繰り広げる一方で、突然話し出したり、沈黙したりする。角銅さんも「環さんとの演奏は楽しいんですよ。リハーサル中もずっと喋ってるし」と話すように、二人が心からコラボレーションを楽しんでいることが伝わってくる。

会話を交わさずはりつめた空気感で、音と音で対決するような即興演奏を行う音楽家もいるが、二人が繰り広げているのは音と言葉による会話であり、そこからは一緒に遊んでいるような感覚も浮かび上がる。子ども同士の無邪気な遊びの光景を連想させるような、そんな即興演奏だ。環さんはこう話す。

環さん「子どもの頃とか特にそうだと思うんですけど、遊んでるときって『今』しかないじゃないですか。未来のことも過去のことも考えてなくて、ただひたすら今を楽しんでいる。時間なんて完全に忘れて秘密基地をつくってる。そういう感覚があるんだと思います。自分の場合、誰かとの即興だけじゃなく、ひとりでやるときもそういう状態を目指します」

音と音の会話がジャムセッションだとすれば、言葉と言葉の会話とはMCバトルのようなものだ。表現手段が共通していればコミュニケーションをとるのは比較的容易だが、「音と言葉」の場合、それは決して簡単なことではない。言葉の人である環さんと即興演奏をするにあたって、角銅さんはそうした難しさを感じることはないのだろうか。

角銅さん「環さんの発するものって、言葉と音の違いをそんなに感じさせないんです。意味はもちろんはっきり伝わってくるんですけど、もっと意味から広がって出来事だったり模様みたいなものとしてこちらに伝わってくる……そこが面白くて」

環さん「言葉は感覚を共有するために発展したと思うんですが、即興をやるときは共有をあまり意識してないです。半分は意味だけど、半分は音で、普段使うよりも輪郭がぼんやりしている感じがよくて。シュルレアリスム絵画のような、現実にはありえない風景や状況が聴いた人の頭に浮かんだら面白いと思います。自身もそれを楽しんでいるので」

先述した2本の配信ライブでは、言葉と音が共鳴し合う瞬間がたびたび映し出された。環さんと角銅さんはたびたび「だーだーだー」のような無意味な言葉を発する。そこでの二人は、言葉と声の狭間で揺らぐことで、言葉と音の境界線を超えていこうとしているようにも思えた。

また、環さんは会場であるWALL&WALLが建つ青山(東京都港区)からイメージを広げていったのか、青山にも店舗があるフルーツタルト専門店「キルフェボン」から「タルト」、アニメ「まじかる☆タルるートくん」、さらには「カルト」など連想ゲームのように言葉を紡いでいく。

環さん「あれは完全に即興です。言葉の意味が関係を結ぶことと、言葉の音が関係を結ぶこと、っていう大きく分けると2つの方向があって、それを行ったり来たりしているんです。そうすると人間のパターン認識が勝手になにかを見出していく。僕自身も、見ている人もそれぞれ解釈していく。そういうのが好きです」

角銅さん「パフォーマンス中に、思わぬ自分の言葉にびっくりしたり、言ったことに恥ずかしくなったりすることはありますか?」

環さん「ありますよ、もちろん。『まじかる☆タルるートくん』なんて別に好きじゃないし。でもアニメを見ていたことが心に残っててそれが出ちゃったんでしょうね。ってことはやっぱ好きなのかもしれない」

では、そこで好きでもない言葉を発したことは「誤り」ではないのだろうか? 環さんはこう話す。

環さん「誤りとは感じないです。どっちかというと、言葉に言葉を言わされている感覚はありますけど」

そうした言葉に反応し、演奏が変化することはないのだろうか。意外なことにここで二人の意見が割れる。

角銅さん「言葉や音を受け取って反応するんじゃなくて、その場にそれぞれ居ながらも、互いの演奏にじんわり滲んでいくという感じが理想です。まったく影響し合わないというわけではないですが、それぞれ違うものを見ているんだけれどその場に一緒に存在していて、それが滲んで混じり合っていくという」

環さん「自分は相手の挙動に反応する方ですね。言葉自体が、道具として合理性を求めていることと関係している気がします」

そういえば、「キルフェボン」からはじまる言葉遊びを環さんがはじめたとき、それまで言葉のないハミングのような歌を歌っていた角銅さんが、突如「タルト」をじんわり滲ませた歌を歌いはじめた瞬間があった。そのことを伝えると角銅さんは「そんなこと、やりましたっけ(笑)」と一言。どこに向かうかわからない即興演奏だからこそのワンシーンだったことは間違いない。

閉塞的な社会のなかで「好きにやる」態度を

今の日本社会は閉塞感と息苦しさに満ちている。「誤ってはいけない」「間違ってはいけない」という恐れから人々は声を発することに怯えるようになり、声の大きな者の意見が社会を支配するようになった。社会はここ10年で明らかに不寛容になり、失敗者に対してさらに冷酷になってしまった。

角銅さん「息苦しさを感じますね」

環さん「ネガティブとはあまり関係をもたないようにして、好きにやる! しかないですよね」

「好きにやる!」という方針はいうまでもなく2人のライブパフォーマンスにも表れている。ただし、好き勝手にノイズを鳴らせばいいわけではない。演奏相手のことを慮り、観客のことを意識しつつ、そのなかで好きにやるということでもある。

彼らが目指しているのは「誤ってはいけない」「間違ってはいけない」というがんじがらめのライブパフォーマンスではない。たとえ歌詞を忘れてしまってもそのことを歌にすぐさま反映するような、遊び心にあふれていて緩やかな音楽のあり方だ。そして、そこに現代社会におけるコミュニケーションの理想形を重ね合わせることもできるだろう。彼らがイメージしているのは、寛容で自由な音楽のあり方だ。そうした現代社会のなかでどのようにメッセージを発していくべきか。最後に二人の考えを聞いてみよう。

環さん「とにかく自分が気に入るものをつくりたい、って感覚が強いです、最近は特に。震災後の10年間はそうではなかったです。自分はどんなメッセージを発信していくべきなのか考えていました。それぐらい震災の影響は大きかった。でも、2020年の手前ぐらいからどれだけ自分が納得できるか、楽しめるかって気分になってきました。子どもができたことも大きい気がします」

角銅さん「私もまず自分が気に入るもの、好きと思うものをつくりたいです。あとは作品そのものもそうだけど、それがつくられるまでの過程についても最近よく考えます。食べ物や着る物を手に取るまでの過程を考えることと近いかも。まずは身の回りのことから、制作段階のコミュニケーション、関係性だったり、楽器のチョイスだったり……」

繰り返すようだが、二人は好き勝手にノイズを鳴らせばいい、と言っているわけではない。閉塞感に満たされた社会を突き破るため、あるいはより風通しのいい社会と音楽の場をつくるために自分たちは何をすべきか。環さんと角銅さんはそうした問いかけの先にある音と言葉を発している。そんな姿勢が生み出す音を聴いて、私たちが日々の暮らしのなかで実践できることはまだまだ残されているはずだ。

取材・文/大石始 写真/室岡小百合(SIGNO) スタイリング(角銅)/藤谷香子

――XD MAGAZINE VOL.05 特集『誤る』は、プレイドオンラインストアで販売中です。