“好き”を深堀りするかたちは人それぞれ。例えば日常の風景の中にある何気ないもの——路上に残された人の営みや、見えないところで街を支える存在に惹かれ、人知れず愛好する人たちがいる。そんな路上に目を向ける二人の愛好家がそれぞれの視点を交えながら街を歩く本企画。

「電線愛好家」としても知られる俳優・文筆家の石山蓮華さんと、街角の園芸や隙間に育つ植物を観察し続ける「路上園芸鑑賞家」こと村田あやこさん。二つの視点が交錯したとき、どんなものが見えてくるのだろう。多くの人にとっては見過ごしがち、だけど実はじっくり見てみると面白い。そんな視点があれば、見慣れた通勤路や散歩道の景色が豊かに見えてくるかもしれない。

(この記事は2024年12月に発行された『XD MAGAZINE VOL.08』より転載しています)

左|石山蓮華(いしやま・れんげ)

1992年、埼玉県生まれ。電線愛好家として『タモリ倶楽部』などに出演する他、日本電線工業会公認・電線アンバサダーとしても活動。TBSラジオ『こねくと』メインパーソナリティを務める。俳優としても活動し、ドラマチューズ!『日常の絶景』(テレビ東京)などに出演。著書に『犬もどき読書日記』(晶文社、2021 年)、『電線の恋人 』(平凡社、2022年)がある。

右|村田あやこ(むらた・あやこ)

路上園芸鑑賞家・ライター。街角の植物や路上にはみだす園芸に心惹かれ、その魅力をSNSやウェブ、書籍などで発信中。デザイナーの藤田泰実氏とお散歩ユニット『SABOTENS』としても活動中。著書に『たのしい路上園芸観察』(グラフィック社、2020年)、『はみだす緑黄昏の路上園芸』(雷鳥社、 2022年)など。『ボタニカルを愛でたい』(フジテレビ)に出演中。

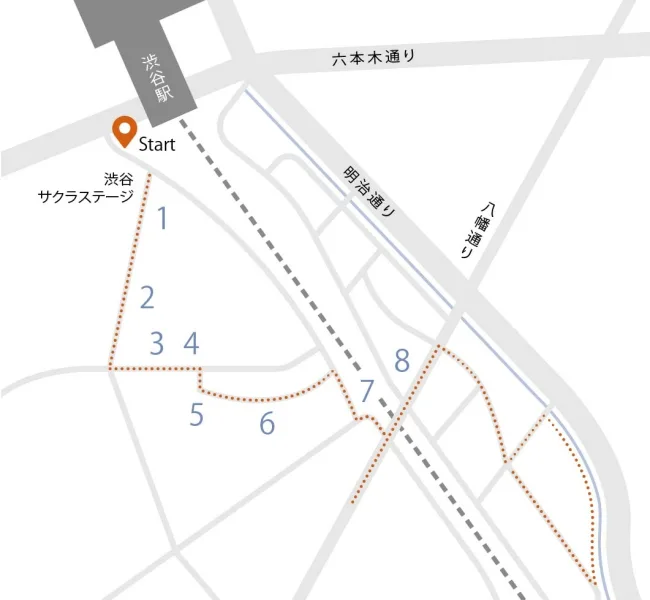

再開発が進む渋谷駅周辺。西口エリアに今年7月にオープンしたばかりの渋谷サクラステージの前で待ち合わせ。真新しい施設の前には整然とした景観の通りが。そこから桜丘方面の住宅街へ、渋谷川に沿った路地へ——いろんな生活が重なる街を、電線と植物を辿って歩きます。そんな1日の記録とお話を、ライターである村田さんにまとめていただきました。

電線と路上園芸。それぞれの視点

石山蓮華さんと待ち合わせたのは、渋谷駅前のサクラステージ。石山さんは、俳優として活動する一方で、その電線愛が高じて日本電線工業会公認の「電線アンバサダー」を務めるなど、電線愛好家としても活躍中。一方、10年以上前に近所の路上に何気なく佇んでいた鉢植えに目が留まり、以来それらを「路上園芸」と称して魅力発信する筆者・路上園芸鑑賞家の村田あやこ。そんな石山さんと私で、頭上から地べたまでキョロキョロしながら、二人の視点をクロスさせ、渋谷の街を歩いていきます。

村田「新しくできたサクラステージの前のY字路は、電線が地中化された道と、電線が見える坂道とに分岐しているんですね! 開発が盛んな渋谷らしい風景に思えます」

石山「本当ですね! 電線がある方の坂を登ったところに、11歳から16年間お世話になっていた事務所があるんです」

村田「真新しいサクラステージの裏側に一歩足を踏み入れると、古いビルがひしめいて、その上で電線が複雑に入り乱れていて、カオスな雰囲気が現れるのが楽しいです」

石山「昔はこの辺りには古いビルがいろいろとあったんですが、すっかり様変わりしてしまいました。建物が新しくなると、電線を必要とする場所もそのかたちも変わります。電線が付け替えられたり、再整備で地中化されたり、電柱そのものが新設されたり」

村田「渋谷は建物だけでなく、電線の新陳代謝も激しいんでしょうね。電線が気になったのは、石山さんが小学生の頃からですかね? 事務所に通い始めた頃は、既に電線に注目していましたか?」

石山「子どもの頃から散歩しながら街を見て歩くのが好きで。ある時ふと、街の電線が重なり合ったりうねったりしている様子を見ていたら、生き物みたいだ! と感じて。そこから自然と、電線を目で追うようになりました。通っていた当時は、事務所が建物の上の階にあったので、演技のレッスンの休憩時間に窓に張り付いて、電線を見下ろしていましたね」

村田「電線が心の拠り所になっていたんでしょうか」

石山「そうですね。ずっと屋内でレッスンばかりやっていると、疲れてしまうんですよ。ビルの上の階からだと電線は全然見えないんですが、見えないなりに『あのへんにあるのかな?』と目を凝らしていました。

(下を見て)電線だけでなく、こういう屋外のケーブルも気になります。これは喫茶店の看板照明用のものだと思うのですが、こういう製品はすぐに種類が特定できるんです」

【1|片隅から「新しい意味」が顔を出す】

路傍のケーブルも植物も、多くの人にとっては「そこに存在するけれど、ないものとされがちなもの」。そこにあえて目を留めてみると、都市の片隅に存在する隙間や、都市生活を支える思いもよらない手仕事が徐々に浮かび上がり、何気なく見ていた街の風景に新たなレイヤーが加わる(村田)

村田「え、見たり触ったりしただけで分かるんですか?」

石山「いえいえ、ケーブルに書いてあるんです」

村田「本当だ。製造年やサイズに、メーカー名。意外にいろいろな情報が書かれているんですね」

石山「そうなんですよ。すぐに種類が分かるので助かります。このケーブルは、触るとツルツルしていますね」

村田「おおー、触ってみると、意外としなやかですね。

こっちの植物はすごい。茎から地面に向かって、根っこが一斉に伸びています。『気根』と言って、空気中に出る根っこですね。気根の中に、鉄製の支柱も紛れている」

石山「気根を触ってみると、さっきのケーブルのようですね」

村田「確かにさっき触ったケーブルと、質感が近い。まるで植物を生かすためにつながっているようにも見えます」

石山「植物の根っことケーブルが、何かを通す管という共通点に加え、しっとりした質感や冷たさ、柔らかさといった全く違うところでもリンクしている。『触る』って大事ですね」

村田「全く違う素材でも共通点があるのは楽しいです」

石山「それになんだかミュシャの絵画を彷彿とさせる構図ですね。まるで『路上のミュシャ展』!」

村田「確かに、立体的なミュシャだ。最初は、建物の管理人さんなんかが『殺風景だから緑でも置こうか』と鉢植えを置いて。植物は鉢の中で静かに収まっていたのかもしれませんが、地植えしたが最後、モンスター化してしまった。人の手を半分離れて『決められた枠なんて関係ねぇ』とはみ出してくる様子が爽快です」

【2|「ミュシャ展」がひっそり開かれている】

植え込みからせり出すように成長する観葉植物のセロームが、どこかミュシャの作品を彷彿とさせるような構図。縦横無尽にうねる茎を、鉄製の棒や木の板でこしらえた支柱がようやく支える。茎から垂れ下がる気根を触ってみると、素材は全く異なるものの、不思議とケーブルとの共通点を感じる(村田)

石山「植物ってすごい。元気をもらえます」

村田「人間として生きていると、無意識にいろんな枠に囚われてしまいますが、この植栽スペースという枠の中では、人間とは違う時間が流れ生命が循環している。人の都合でつくられたものばかりの街中で、別のルールで生きているものの存在を感じると、ちょっとほっとしてしまいます」

路上観察は、社会性から解放される時間

渋谷駅前から桜丘方面に向かって、高低差のある住宅街を抜け、高層ビルの中の並木橋を渡って、ビルの裏側を眺めながら渋谷川沿いを恵比寿方面へ。頭上や道のはじっこなど、視線を上下させながら歩いていきます。

人間の生活にとってのライフラインである電線と、どこからともなくやってきて隙間に根ざす植物たち。そうしたものたちにひたすら目を向けていると、社会人として生きる日常生活とは違う感覚が開いていくように思えてきます。

村田「渋谷は日々ダイナミックな新陳代謝が起こっているからこそ、ビル街の中に、時間が止まったような路地がポコっとエアポケットのように残っていたりと、いろいろな時間軸がパッチワーク状に存在しているのが楽しいです」

石山「大資本が持っている大きなビルのそばでは、電線は景観上のノイズともなり得るので地中に埋められています。その一方で、個人宅や個人商店などが多く、人と建物との距離が近いような場所では、電線が地中化されず、頭上で複雑に交差していたり、細い線がそれぞれの家に伸びていったり。毛細血管のように広がっているのが面白いですよね」

村田「本当ですね。電線は、開発エリアと生活エリアとを結びつつ、その対極さを可視化する存在でもあると思いました。石山さんと一緒に歩きながら電線を見て『ああ、この線からこの線へ分岐して、この建物とつながっているんだな』と、時系列を想像しながら線の行き先を辿っていくと、時間を忘れてしまいそうになります」

【3|手仕事たちが、頭上に潜む】

高圧電線を通ってきた電気が、バケツ型の柱上変圧器で変圧され、細い線に枝分かれして建物に引き込まれていく。電線は、電気という都市のライフラインを可視化する存在だ。柱上変圧器の裏側が最近気になるという石山さん。よく見てみると、配線の方法が多種多様。普段気に留めない部分にも無数の手仕事が潜んでいる(村田)

【4|空中で広がる、宝探しスポット】

ぱっと見た印象では、電線は黒一色。しかし、目を凝らすと、オレンジやグリーン、水色などカラフルなテープが巻かれたケーブルが敷設されている。これは光ファイバーケーブルなどの通信線で、所有している会社ごとに識別しやすいよう色分けされているのだそう。電線を見上げて、宝探しのように楽しめる(石山)

石山「電線を見ているときだけパカッと開く心の扉があって、普段の歩き方と全く違うんです。『ドラゴンボール』に登場する『精神と時の部屋』のように時間の流れが変わって、電線を見ていると時間が溶けていってしまいます」

村田「普段の仕事モードや生活モードから切り離される時間なんですね」

石山「そういう、社会性を全て手放す時間がすごく大事だなと思っています。電線があって良かったなって」

意味あるものとないものとが溶け合っていく

電線という人工物を愛でる石山さんと、植物という生き物を愛でる筆者。言葉の通じない相手だからこそ、自分自身の想像によって、目の前の風景のイメージが、幾重にも広がっていくような楽しさがあるのです。

【5|宙に投げ入れられた】

枯れた枝が電線に取り残され、枝垂れ桜のように空中に垂れ下がる様子が生け花のよう。電線のまっすぐな線と、枝の有機的な線とが、頭上で複雑に交差する。すぐそばには建物周辺に鉢植えがずらりと並ぶ民家。その一味が勢力を伸ばした末路か。枝いっぱいの葉が、周囲に緑陰を生み出していた様子を想像したくなる(村田)

村田「私自身、歩きながら、道のはじっこや隙間から顔を出す植物ばかり見ていると、社会性から切り離されていきます。街中には、計画的に植えられた植物や、住人が育てた植物、勝手に生えた植物など、いろいろなルーツのものが存在する。人間目線で意味のあるものと、意味のないものが溶けて混ざり合っていくのが心地良いんです」

石山「溶けていくのっていいですよね。そして、自分にとって意味のあるものが前面に飛び出てくる」

村田「そうですね。日常生活とは違う価値観が飛び出てくる楽しさというか。植物だと、人間とは異なる生き物としての世界が繰り広げられているので、自分自身の身体からも解放される爽快感すら感じます。普段の自分とは違う価値観や視点が入ってくる時間」

石山「電線を見ていると、もちろん視線は外に向いているけれど、内側にどんどん開いていく感覚があって。電線を見る時間は、自分と電線との一対一の時間。自分自身と向き合う時間でもあります。

社会人として生きていると、誰しも人との関わりがストレスになることが少なからずあると思います。一方で電線は人工物なので、マイペースに関われるんです。愛情をかけても何も返ってこないけれど、かけていること自体が楽しい。電線を愛でるのが、年々と心の拠り所としての存在感が増しています」

【6|「南国」スタイルは性格が出る】

通信線を余らせた分をくるくると巻いているのをよく見かける。丸まったケーブルがヤシの実みたいに見えるので、個人的に「南国」と呼んで愛でている。きっちり巻いたり、ざっくり巻いたり、もはや丸まっていなかったりと、担当した電気工事士さんの性格や技が見えてくるので、街を歩きながら見比べると面白い(石山)

村田「言葉の通じない路上の何かが拠り所になる感覚、共感できます。路上の植物たちを見ていると、人間にとっては息苦しそうな場所でも、その場所の環境が合いさえすれば、うまいこと住処にしていて。そういう姿を見ていると、ああ、こんなふうにシンプルでいいんだな、と思えます」

石山「普段働いていると、シンプルじゃなさを感じることはありますか?」

村田「はい。周りはそこまで気にしていなかったとしても、自分自身で変に『常識』に縛られてしまったり。小学生の頃を振り返ると、あまりクラスに馴染めない子どもだったんです。だからこそ、周りにうまく馴染むために必死で人間観察をして、まるで宇宙人が地球のルールを少しずつ覚えていくような感じで、いろんなルールを見様見真似で身につけていって。それが、大人になった今でも続いているように思います。

本来の自分は、もっと周りの目なんて気にせず感覚で動いてしまう、動物的な部分があって。だからこそ、散歩して路上の何かを目で追っていると、本来の生き物としての感覚を取り戻せるように思えるんです」

感覚で捉えたものを言語化することで、掘られていく

路上には人間と自然現象、さらに意図しないものがミックスされて、唯一無二のものがゴロゴロと転がっている。そんな何かを見て、世の中の常識とは関係なく「ああ、いいな」と直感的に思う。そうやって動物的感覚を発動させて、発見した事象を言葉として積み上げていく―その過程で、また新たな気づきや価値が浮かび上がっていきます。私たちにとっての「掘る」とはどういう時間なのか、そこから何が見えてくるのか。

石山「自分ひとりで電線の写真を撮っていると、撮る角度や構図が似てきてしまう場合があって。でも100回見た電線を101回目に見たとき、『この角度から見ると面白いぞ』と気づいて、それを自分の中に留め置いておく。そうやって、何かを見て『何がいいのか』『なぜいいのか』を具体的に言語化していって、それを常に納得できる最新版に書き換え続けることが、私にとっての『掘る』ということに近いと思っています」

村田「そうですね。さらにその言語化したものを小石のように投げてみて、その波紋を受け取った人がまた別の小石を投げて、波紋が重なり合って。そうやって、別の方の視点や言葉で、自分自身が掘ったものが、さらに掘られていくようにも思います。

対象物が違っても、それぞれ掘るプロセスで発見したものに共通点を感じることもあって。まっさらな感覚で捉えて、自分なりに積み上げていった正直な言葉に共感してくれた人とは、すごく波長が合うように思えます」

【7|伸びれるならば、天高く】

道路開発予定地という看板の立つ空き地で、電柱を支えるワイヤーに絡みつく、つる性植物。つる性植物は、森の中では樹木の幹などによじ登って成長する姿を見かけるが、街中では電柱やフェンス、ビルの外壁といった人工物相手に本領発揮。電柱の足元も、ランタナやヨウシュヤマゴボウにじわじわ侵食されていた(村田)

【8|黄色いスーツできめて】

食べごろバナナのように、ひときわ目を引く黄色い電線。これは「防護管」といって、電線のそばで工事などが行われる際、安全を確保するために取り付けが義務付けられているもの。普段はひっそりとして見落とされがちな電線も、鮮やかな黄色をまとい、街の人たちに「ここに電気が流れていますよ」と注意を呼びかけている(石山)

石山「何かを強く愛好している人と子ども時代の話をすると、周囲とはちょっと変わったところをお互い感じていたりして。そういう人が、路上観察に惹かれている部分はあるかもしれません」

村田「確かに。そして、面白いものが転がりすぎていますもんね、路上って」

石山「今日も、何回も通ったことのある道をゆっくりゆっくり歩いてみて、ここにこんな面白いものが! って再発見がたくさんありました」

村田「自分が素通りしていた場所に、充分に掘れる奥深い世界があると気づくと、視界がばーっと開けていく感じがしますよね。複数の視点が重なると、さらに広がっていく。別の景色が見えるメガネをいくつも手に入れたような気持ちになれます。

さっき石山さんが『納得できる最新版に書き換える』とおっしゃっていました。私も意識して自分の中でアップデートしていかなければいけないな、と痛感しました」

石山「誰かと一緒に散歩することで、また新しい発見がありますよね。路上観察が趣味の方と一緒に歩いていると、狭い道でも、知識や感覚によって視界が無限に広がっていくのを感じます」

文/村田あやこ 構成/編集部 写真/坂井竜治

――XD MAGAZINE VOL.08 特集『掘る』は、プレイドオンラインストアで販売中です。