「ディグる」。音楽に親しみのある人にとっては馴染みのある言葉だろう。 「Dig (=掘る)」に由来するこの言葉は、レコードショップでレコードを探すことを表す。今では音楽に限らず、あらゆるカルチャーでその領域を探求する行為を指すが、その源流に注目してみたい。音楽好きたちは何を求めてレコード棚を“掘り起こす”のか。そして探し出した先に何を見出してきたのか。長年その現場を見つめてきたレコード屋「フラッシュ・ディスク・ランチ」の椿正雄さんに話を聞くと、そこには音楽好きたちの手によって掘り起こされてきた奥深きレコードの世界が広がっていた。

(この記事は2024年12月に発行された『XD MAGAZINE VOL.08』より転載しています)

椿正雄(つばき・まさお)

1958年、東京都生まれ。1982年から世田谷区の下北沢でアナログ輸入中古盤専門店「フラッシュ・ディスク・ランチ」を営む。本業の傍ら1993年から96年にかけて『レコード・コレクターズ』誌に「ブラックミュージック裏街道」を連載。

80年代、“ディグ”はマナー違反だった

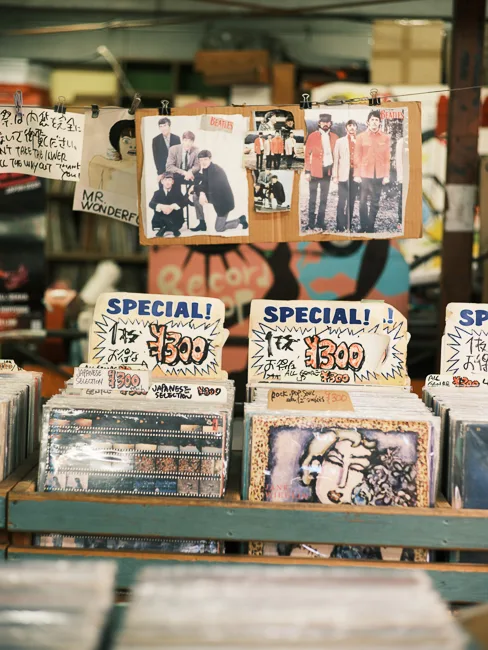

再開発によって、下北沢駅周辺は様変わりしたが、変わらない場所もある。駅から徒歩数分、とあるゲームセンターの入口そばに、小さい階段がある。狭いステップを上がると、むわっと歴史が香ってきた。店内を見回すと、腰の高さの台が並び、その中には幾多のレコードが収まっている。壁にはサインやイラストがかかっている。

ここは1982年にオープンしたレコード店「フラッシュ・ディスク・ランチ」だ。下北沢に生まれ育った椿さんは、40年以上にわたって、レコードを購入していく音楽好きたちを、この店のカウンター越しに見つめてきた。ここに足繁く通ったと話すミュージシャンや音楽関係者も多い。「フラッシュ・ディスク・ランチ」はレコード屋として、日本の音楽界を支えたと言っていい。

レコード好きの間では、店頭で盤面をしらみつぶしにチェックし、購入したいレコードを探す行為を「ディグる」という。ジャンルごとに分けられた箱の中に詰まったレコードのジャケットをひとつずつチェックし、自分が欲しかったもの、あるいはビビッと来たものを直感的に選ぶ。それが「ディグ」だ。現在では、「情報をディグる」とか「古着をディグる」など、さまざまな場面で使われるようになった。

「ディグ」は音楽の発展を語る上で、避けては通れないワードだ。歴史に埋もれた未知の音源を掘り起こす。歴史の中に新しさを見出すという、倒錯した感覚がそこにはあった。世界的なシティポップの隆盛も、ディグによるものだろう。極東でガラパゴス的に進化していた音楽的達成が、時を経て再評価される。そんなふうに音楽を豊かにする、文化的な行為なのだ。

そんなディグの歴史について、本家本元であるレコード屋の店主である椿さんに聞くべく「フラッシュ・ディスク・ランチ」を訪れた。が、椿さんは開口一番「正直、ディグにはいいイメージがなかったんですよ」と苦笑した。

椿さん「俺の記憶では、自分が学生だった70年代には『ディグる』なんて言葉はなかったんです。その頃は、みんな自分が聴きたい音楽のレコードを買うだけだったから。ところが80年代後半になると、やたらと『ディグる』という言葉を聞くようになりました。その頃何があったかというと、DJブームです。DJたちが競うように、レアな音源を求めるようになった。自分だけが持っている盤を、回したり、サンプリングできたりしたらカッコいい。そういう感覚ですよね。

でもね、当時はレコード屋の人間として、彼らのやり方っていうのはあんまり好きじゃなかったですよ。レコード棚を漁って荒らしていくような感じでしたから」

誰よりも早くレアな音盤をゲットしたいDJたちは、まさにゴールドラッシュ時代の男たちのような荒々しい手つきで、血眼になってレコードをディグした。そんな彼らを、椿さんはたしなめた。店内には、そんな金鉱掘りの山師だけでなく、自分の好きな音楽とただ向き合いたい昔なじみのリスナーもたくさんいたからだ。

椿さん「店にはいろんな人がいるから共存してもらわなくちゃ困りますよね。だから当時はディグってる子たちを注意しました。例えば、二列同時に見ていくとか、荷物を置いて占領するとか、そういうのはダメだよ、と。さらに困ったことに、常連グループは購入したレコードのトレードを、仲間内で半ば強引に持ちかけるケースが出てきたらしくてね。俺はお客さんたちのコミュニティのことまで分からないんで、これはあくまでも聞いた話ですけど。

そういう噂を聞いてからは、新入荷のレコードはそういう輩が来ない時間帯に品出しするようになりました。とにかく『他の人の邪魔にならないように』と注意しましたね」

「世界一のDigger」とも言われ、プロデュースやDJとして活躍するDJ MUROも、フラッシュ・ディスク・ランチに育てられたのだとか。

椿さん「何かのインタビュー記事でMURO が『この店を知らなきゃモグリ』ってウチを紹介してくれてたんだけど、同時に『昔は椿さんがおっかないから、ビビりながら通ってた』と言ってたんだよね(笑)。無礼な奴らだと一方的に思っていたけど、向こうは向こうで、意外と気遣ってたんだなと知って笑いましたよ」

近年はマナーの悪いディガーもほとんど姿を消したという。今、「ディグ」という言葉がクリーンなイメージで受け入れられているのは、椿さんのようにちゃんと注意する大人がいたからなんだろう。ディグの文化は、店と客の微妙なバランス関係によって育まれてきた。

好きな音楽はむしろ聴かない。分からなさと向き合うディグの楽しみ

「ディグ」は「掘る」という意味を持つ単語だが、英語では別のニュアンスもある。

椿さん「俺なんかは、『分かる』 (“I can dig it”= 『分かるよ』)や『好き』(“I dig this song.”= 『この曲、好き』)みたいなニュアンスの方が馴染みがありますよ。英語の歌を聴いてると、そっちのディグの方がしっくりくる。実際、今のレコードが好きな人たちの多くは、ディグりながら、今まで理解できなかった音楽を『わかって』、『好き』になっていく過程も楽しんでいるように見えますね」

フラッシュ・ディスク・ランチには、数千枚ものレコードが並んでいる。ここにある音盤の全てを分かることなんて、無理だろう。それでも、良さや価値が分からない音盤の山を前にして、ディグる人たちは、戸惑うのではなく、ワクワクするようだ。椿さんが店をやってきた40年の間に、ディグられる対象である品揃えの方も、だいぶ変化してきた。

椿さん「開店当初から、自分でたびたびロサンゼルスまで買い付けに行ってたんだけど、店を始めたばかりの頃は、自分の好きなジャズ、しかもメジャーなものじゃなくて知る人ぞ知るみたいなレコードばかり入れてました。普通の盤は他の店でも買えるのだから、ここに置く必要はないじゃないですか。それで当時はフラッシュ・ディスク・ランチでしか買えないものを置くようにしていたんです」

しかし当然、レコード屋も商売である。売れなきゃしょうがない。そこで椿さんは自分の趣味を打ち出すことをやめ、お客さんの求めるものを提供するようになる。90年代のアナログレコード業界では、再発盤ブームが起こった。廃盤となった古い作品を、ふたたび発売し始めたのだ。

椿さん「あるとき、やたらといろんなお客さんからあるアーティストの再発盤がないかと聞かれることが増えました。当時は昔の音源の再発ブームでしたが、どうやら別の店でも扱ってないからうちに訪ねてきたらしい。他の店で買えないならウチでやろうと、再発盤も置くことにしたんです」

再発ブームに沸いた90年代は、音楽雑誌もまだまだ元気だった。椿さんも雑誌の情報を大いに参考にしたという。客の動向と雑誌の取り上げるトレンドの両軸で店を充実させていった。

椿さん「ある雑誌でマーティン・デニー特集を読んだことをきっかけに、L.A.で仕入れてみたんです。マーティン・デニーは50年代後半のアメリカでエキゾチカ*という音楽ジャンルを確立した人でね。YMO時代に『Firecracker』という楽曲をカバーした細野晴臣さんがその音楽的功績を日本に紹介したわけだけど、当時の俺は名前を聞いたことすらなかった。

雑誌を読んで、デニーが100 枚以上のレコードをリリースしていると知り、L.A.のルート66沿いに住んでる一番馴染みのあったやつのところに行ったんです。そこでは当たり前にマーティン・デニーがゴロゴロ出てくる。で、仕入れても仕入れても売れていくんですよ。現地の人間からしたら『なんで今頃こんなのが日本で売れるんだよ』って不思議そうでしたね。今でもデニーは売れ筋です」

1950年代から60年代に流行した、東洋やアフリカ、ラテン・アメリカなどの風土を連想させる音楽ジャンルの名称。マーティン・デニーの同名アルバムに由来するとされ、90年代以降にリバイバル現象が見られた。

自分には理解できないレコードも、積極的に陳列していった。

椿さん「自分が興味なくても、最近どうやらこの辺りが求められてるらしいぞ、と思えば仕入れます。それでお客さんに紹介するために自分でも聴いてみると、案外面白かったりする。今では自分が好きな音楽はむしろ聴かないんですよ。だって聴かなくたって、いい音楽なことはもう分かってるから(笑)。

それよりも今まで聴いたことがないものだったり、昔あんまり気に入らなかったレコードに時間を使います。久しぶりに聴いてみると、意外といいじゃんって思うことも少なくない(笑)。そうやって音楽の理解が深まっていった40年間でした」

自分の「好き」の中にとどまらず、さまざまな音楽に触れる。そうして世界は広がっていく。椿さんは、売れ筋の楽曲を掘る楽しさも語る。

椿さん「音楽好きは、売れ線を否定しがちだけど、音楽を売っている側からするとそれはちょっと違う。身も蓋もない言い方になるけど、レコード屋は売れる音楽を好きになるんです(笑)。これは冗談でもなんでもなくて、『この音楽は売れてるけど全然面白くない』と思うことは、ほとんどない。売れるには何か理由があるはずで、その理由を掘って、解明していくのが楽しいんです」

そんな椿さんは、レコード屋を始めるときに、愛聴盤は全て手放してしまった。その理由が実に椿さんらしく、「掘る」ことの真髄を教えてくれる。

椿さん「さっきも言ったけど、もうこれは良いって分かってるものは逆に聴かなくていいんですよ。逆に手元に残したのは『名盤』と言われてるのに、自分には良さが分からないものでした。みんなが良いって言ってるのに、自分だけが分からないのはなんか悔しい。だからそういうのばかり繰り返し聴きましたね。自分が好きじゃないものほど興味が湧くんです」

多様な音楽が溢れる時代に、魅力を聴き当てる喜び

今は多くの人がストリーミングサービスや動画サイトで音楽を聞くようになり、膨大なカタログへ簡単にアクセスできる便利な時代だ。その反面、ひとつのアルバムや、一曲と向き合う時間はとても減ったように思う。そんな時代だからこそ、音楽を愛する人はレコード屋に足を運び、自分の目と指先でレコードを吟味し、購入して繰り返し聴く喜びを、改めて噛み締めているのだろう。

椿さん「お客さんは、その盤の情報を知らなかったら、ジャケ買いするしかないわけです。まぁ、今だったらスマホの画像検索とかタイトルを調べて情報は得られますよ。でも、この時代にわざわざレコード屋に来る人は偶然の出会いを楽しんでいたりもする。それであえてジャケ買いを楽しむ人も多いですね。家で聴いてみて『なんだこれ、全然よくないじゃん』とがっかりすることもあるでしょう。でもせっかく買ったんだから、なんとか良さを引き出そうとして前のめりに聴くようになる。だからこそレコードのジャケ買いは、自分の直感を磨くし、音楽を聴く耳を育てるような面もあるんじゃないかな」

40年以上にわたって経営していると客層の変化も目の当たりにする。椿さんいわく、かつては男性ばかりだった店内に、最近は女性やインバウンドのお客さんが増えているのだとか。

椿さん「昔は彼氏に連れてこられた女の子が退屈そうにしてたけど、今は逆(笑)。女の子の方がレコードを熱心に探して、男の子はスマホなんかを見てますね。女の子同士のお客さんもいるし、お母さんと娘で来る人もいる。

あと、インバウンドの方も多い。彼らは日本文化の表層じゃなくて、深いところを見たがっているんですよ。こないだもある外国人が、落語のレコードを買おうとしていて。心配になって『これは音楽じゃなくて、日本の話芸だよ。君が聞いても、楽しめないんじゃないかな?』と説明したら『そりゃいいや、なおさら聴きたくなったよ』なんて言われました。日本文化をディープに掘りたい人にとっては、そういうのも楽しいのだろうね。

俺はお客さんがレジに持ってきても、あまりにも求めてるのと違いそうだなと思うと、そのレコードの説明をして買うのやめたら? と提案するのだけど、最近はそれでも買っていく人が多い。みんなレコード屋に未知との遭遇を求めてるみたいです」

音楽の世界は、ディグという言葉が世の中に浸透するのと時を同じくして、多様化と細分化が進んだと言ってもいいかもしれない。あらゆる時代のあらゆるジャンルの音楽が等価に聞かれる時代を、椿さんは面白がっている。

椿さん「今って、どんな珍しい音源でもだいたい聴けるじゃないですか。そうやって参照元が無限に増えたことで、現代の音楽はすごく幅広い表現ができるようになったと思います。第一線で活躍するアーティストのお気に入りレコードなんかを見ていると、そんなマイナーなの聴いてるんだ! って驚くことがあります。これからのミュージシャンは、いろんな時代のいろんな土地の音楽を聴いて感性を磨けるから、音楽もより面白くなっていくと思う。いい時代ですよ」

ディグによって、今まで気づかなかった価値に気づく。最初は自分にはくだらない音楽に思えても、時間をかけて掘ることで、よりたくさんのものを愛していくことができる。

椿さん「若い頃は一度聴いてよく分かんなかったレコードは積極的には仕入れてなかったのだけど、それも俺の一面的な価値観による決めつけでしかなかった。お客さんからすれば、俺がダメだと思ったものが、とんでもない宝物になるかもしれない。そう考えると、全てのレコードに価値はあるんだから、どんなものにも敬意を払うべきだなと今は思いますよ」

かつては自分の利益のために横行していたディグ。しかし、令和のディグは違う。分からないものを分かろうとする。あるいは分からなくても即座に否定せず、分からないままにとにかく掘り進める。なんでもすぐに「分かる」ことが求められて疲弊する時代だからこそ、ゆっくり、深く掘る時間が大切だ。さすればいつの日か、“I dig it!!”と快哉を上げる日が来るだろう。

取材・文/安里和哲 写真/室岡小百合

――XD MAGAZINE VOL.08 特集『掘る』は、プレイドオンラインストアで販売中です。