建築家の田根剛さんは、プロジェクトの敷地となる場所から連想されるイメージを探し、壁面に貼ってチームで共有しながら分類/調査を繰り返すことで、設計を始めるための手掛かりを整理していく。この手法を「考古学的リサーチ(Archaeological Research)」と呼んでいる。場所の記憶から未来を発想することを大切にする田根さんにとって、この画像群や言葉から立ち上がるものを思考するアプローチは重要なようだ。

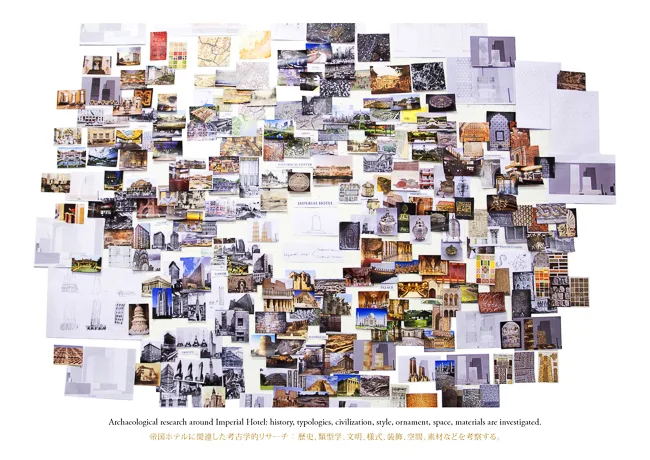

2021年には、2036年に完成予定の「帝国ホテル 東京 新本館」のデザインアーキテクトとして選出された。その際につくられたリサーチウォールを見ながら、手法について、アプローチがもたらす変化について話を聞いた。

(この記事は2024年12月に発行された『XD MAGAZINE VOL.08』より転載しています)

田根剛(たね・つよし)

1979年、東京都生まれ。建築家。ATTA-Atelier Tsuyoshi Tane Architects代表。フランス・パリを拠点に活動する。主な作品に「エストニア国立博物館」「弘前れんが倉庫美術館」「アル・サーニ・コレクション財団美術館」など。2036年完成予定の「帝国ホテル 東京 新本館」デザインアーキテクトを担当。

国籍、言語、既成概念を超える考古学的リサーチ

田根剛さんは北欧の交換留学先からヨーロッパにとどまり設計事務所に勤務しながら、26歳のときに友人と応募した設計案で国際コンペを勝ち抜く。建築業界では異例の若さで世界デビューを果たした田根さんだが、現在はパリに建築設計事務所を構える。その活動は、個人邸やお店、美術館などを手がける他、ファッションブランド「ミナ ペルホネン」の大規模展覧会の展示構成や、椅子のデザインに至るまで多岐にわたっている。2012年の新国立競技場のコンペの際にも、古墳を想起させる田根さんの案はひときわ異彩を放ち、話題を呼んだ。

そんな日本建築界の風雲児と言っても過言ではない田根さんが、用途や規模によらず、どのプロジェクトでも欠かさずに行っているというのが考古学的リサーチだ。

田根さん「このようなリサーチを始めたのは、2006年にエストニア国立博物館の設計者指名コンペに勝って、3〜4年してからでしょうか。ぼく自身、海外で事務所を開き、自分の考えを視覚的な表現で共有した際に、頭の中を超えて世界が広がることを実感しました。

考古学的リサーチは、プロジェクトを担当するスタッフやインターンを含めたチームで行います。最初にぼくからテーマや議題を投げかけ、その言葉をもとにスタッフがイメージを探します。椅子のプロジェクトならば、椅子は人類史上のどの文明で始まったのか、椅子の誕生によってその先の文明、文化にどのような変化が発生したのか。または庭のプロジェクトであれば、庭を最初につくったのは誰か? というような、ごくごく初歩的な問いから始め、好奇心の赴くままにチームで問いを発展させていきます。

リサーチウォールに貼られた一つひとつのイメージには、150文字の文章に圧縮した調査・研究レポートがまとめられています。リサーチしたイメージは2×2.4mの大きなキャンバス上に、まるでプロジェクトの地図を描くように増殖していく。事務所内には自前で製作したキャンバスが並んでいて、プロジェクトのステージごとに布を張り替えたり、次のプロジェクトにキャンバスを受け渡したり、打ち合わせに持っていくこともできます。

スイスのヴィトラ・キャンパスに建つ茅葺きの小屋『タネ・ガーデン・ハウス』(2023年)を手がけたとき、ヴィトラの名誉会長でクライアントのロルフ・フェルバウムさんは当時のリサーチウォールを見て『このアプローチが非常に良い』とおっしゃいました。そこで初めて、プロセスではなくアプローチだということに気づいたのです。敷地の周辺環境や高低差が分かるような図面を書いたり、実寸大で検討したりするような一般的な設計手続きの一部としてリサーチをしているのではなく、その手前で、そもそも、どのようにプロジェクトを始めるべきか、と考えるためにやっているということです。

そうやってプロジェクトの本質となる根本的な部分から考えていくことで、実際の建築にも違う結果が得られます。だからこそ、プロジェクトを担当する全員の考え方や、今後歩んでいく道を変えていくためにも、担当者自らリサーチをする必要があったのだと、後から理解しました。移り変わりの激しい時代だからこそ、根本から疑い、価値観を変えていこうとする姿勢が有効なのではないでしょうか」

帝国ホテル 東京 新本館に関連する考古学的リサーチの一部。歴史、類型学、文明、様式、装飾、空間、素材などを考察する。インターネットや本だけでなく、ナショナル・アーカイヴが公開する古い本なども参照しながら、3週間から1 ヶ月ほど時間をかけて、リサーチウォールを制作する。

image: Atelier Tsuyoshi Tane Architects

未来の世界を描く、建築家の仕事

田根さんが発案した考古学的リサーチは設計過程にあるさまざまな既成概念を乗り越えていくためのアプローチで、今や、15年ほど続けている。その過程で手法に変化はあったかと問うと、意外なことにあまり変わっていないという。ただ、掘り下げる方向性は明白に絞られてきた。

田根さん「回数を重ねることで、手法として洗練されてきたと思います。例えば、参照する建築は基本的に20世紀以前のものしか扱わないようになりました。それはぼく自身が根本的に近代化というものに対して違和感を抱いているというのもありますし、それ以前の時代にこそ、建築とその土地の記憶において重要なことがあるのではないかと考えているからです。

たとえ最近の流行や個人の興味を掘り下げても、どうしても思考の幅が狭まり、短絡的になってしまいがちです。自分たちの世代や身の回りの出来事だけに囚われず、もっと前の世代や前々の世代、次の世代やその次の世代までにも視野を広げて建築を考えることができれば十分なので、リサーチの対象にはしていません。

考古学(Archeology)、人類学(Anthropology)、建築(Architecture)は英語で綴ると分かりやすいのですが、これらの領域はつながっていると思います。ぼくは建築を物質の世界と人間の世界の両方に紐づけて考え、物理的なものを頼りに調べていく考古学的なリサーチと、人類がどういった歩みをもとに暮らしてきたかという意味での人類学的なリサーチを試みています。そうして対象とする場所にとっての記憶を、物と人の両面から掘り起こし、研究と考察を重ねながら、プロジェクトのコンセプトを構想していきます。

建築家の仕事は、未来をつくることです。未来は当然、今の時点で分からない。だからこそ、理路整然とデータベースをもとに予測結果を示すのではなく、考古学的なリサーチをベースに過去と未来をつなぐことが求められる。それをもっと遠い未来に向けて投げ掛けるものが建築。現状に満足せず、ラディカルに未来の世界を描いていくことが、建築家の仕事なのです」

田根剛さんによる、帝国ホテル新本館のイメージパース。

写真提供/帝国ホテル

帝国ホテルでの実践を通して考える、まちと建築の理想

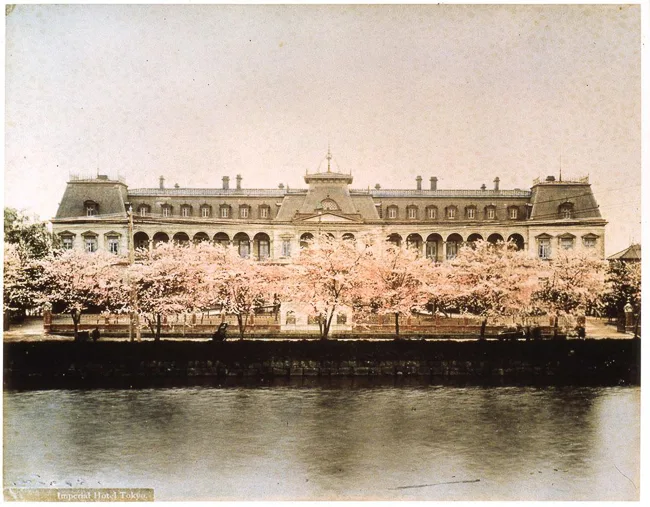

田根さんが率いるAtelier Tsuyoshi Tane Architectsは、2019年に開催された東京・日比谷の帝国ホテルの設計者指名コンペを勝ち抜き、現在、基本設計に取り組んでいる。帝国ホテルは首都・東京の迎賓館として創立され、1923年に竣工した2代目本館(通称:ライト館)はアメリカを代表する建築家フランク・ロイド・ライトが設計したことからも、建築界での注目度は非常に高い。

今回、田根さんが手がける4回目となる改築では、総事業費が2,000億円から2,500億円を見込み、完成予定は2036年でコンペから通算17年にわたる。この長大なプロジェクトもまた、考古学的リサーチから始めたという。

田根さん「帝国ホテルは、明治政府が城下町・江戸から首都・東京をつくるために、政治、行政、経済、文化などの首都機能のひとつとして皇居近くに築いたプロジェクトの要です。フランスや欧州ではそういう都市の歴史を学校で習いますし、パリ市民は都市のイメージや景観の歴史的背景を誇りにしています。しかし、日本においては、東京出身者でさえ、東京という都市の成り立ちについて学ぶ機会はあまりない。そこで、帝国ホテルを含む一体を中心として、首都・東京が誕生する流れからリサーチを始めることにしました。

帝国ホテルは現在の東京都千代田区内幸町にて1890年に開業した。初代本館の設計は渡辺譲によるもの。

写真提供/帝国ホテル

パリに限らず、欧州では景観に統一性を持たせるための機構があります。一方で日本は明治大正以降、都市像をつくるという都市の役割を怠ってしまい、その代わりに法律で都市をつくるようになって、結果的に調和を欠いた状況が生まれてしまいました。建築にとって街並みとの調和は欠かせません。建築の外観はまちの構成要素であり、まちとともに時間を重ねながらまちの歴史を語ることができる特別なものです。

また近代では『装飾は罪悪である』かのように排除されてきましたが、装飾は、文様や形、それぞれにその土地固有の意味を与えることができ、歴史や文化を語ることができます。装飾のような芸術表現が建築と一体化されるとき、どのように歴史を語れるのか、もっとその表現について勉強したいと考えています。帝国ホテルのライト館に見られる芸術装飾は、ライト館を唯一無二の存在にし、長く愛された理由のひとつのはずだからです。

最近では、建築の寿命がぼくら人間より短くなっていますが、それは土地に合わない近代主義の建築を『新しい』という合理的な解釈で当てはめているからではないでしょうか。建築家のスタイルを芸術家のように世界中にばら撒くことに対しても、疑問を感じています。そのため、まちやその場所に定着している言語や文法を掘り出し、場所のスタイルに合わせた建築をつくることを目標としています」

近代建築の三大巨匠のひとり、フランク・ロイド・ライトが設計した2代目本館。

写真提供/帝国ホテル

帝国ホテルプロジェクトでのリサーチについて

帝国ホテルのコンペで若手の田根さんが選ばれたのは、長期的なプロジェクトにずっと関わってくれるパートナーとしての建築家を選びたい、というクライアントの願いもあったという。これから、現代的な課題や需要と、考古学的リサーチはどのように交差するのだろうか。

田根さん「基本的に良いホテルがない都市は、文化的とは感じづらく、ぼく自身もホテルというプログラムについて文化人類学と都市の歴史の中で、再考しました。ホテルはまちの文化を語る指標になりますし、生活の豊かさを担うお風呂や洗面所、設備やシステムを発明したということも忘れてはいけません。水洗トイレやユニットバス、フットライトや読書灯など住空間の快適性は、ホテルで追求され一般化された後に、住宅へ導入された歴史があります。ちなみにパリのホテルには文化人類学者をコンサルタントとして雇っているところもあり、今でもホテルは現代人が求めている豊かな暮らしを研究し、考えている場所だと言えそうです」

田根さんはリサーチによってホテルという場への理解を深めていく中で、海外から賓客が訪れ、式典や催事が行われる場だということを重視した。そこで、オペラ座などの劇場や、さまざまな文明の宮殿をリサーチし、低層の基壇部のデザインにたどり着いたという。

基壇部の背後の高層部では、人類の進歩の証としての「塔」に着目したそうだ。

現在は、1970年に建て替えられた本館と、1983年に新築された高層の帝国ホテルタワーから成る。

写真提供/帝国ホテル

田根さん「人類の歴史を振りかえると、塔のように天空へ、垂直に伸びていこうとする力もまた、人類にとって根源的な欲望なのではないかと感じます。その延長線上にある高層建築の歴史を辿ると19世紀後半から20世紀半ばのアメリカが大きな役目を果たしました。当時は、高層建築の始祖・シカゴ派と、ガラスを高層建築に取り入れ始めたニューヨーク派が二大勢力だったと言えます。

現在、ニューヨーク派のガラスを用いた高層建築は世界中に多く溢れています。しかし、ライトの師匠はシカゴ派だったことを踏まえ、このプロジェクトはシカゴ派の未来を語り継ぐようなものにしたいと考えました。

塔と宮殿を組み合わせた設計を進めながら、さらに、時間と空間を包み込む器として、世界各国の宝石箱についても研究しました。スケールは違いますが、通じるものがあるのではないかと。

飛躍したアイデアに聞こえるかもしれませんが、リサーチウォールがあることで、シカゴ派や宝石箱を調べたり、メソポタミア文明まで話を飛躍させたりしながらも、最終的には帝国ホテルの未来に戻ってくることができます。

このように蓄えた記憶がなければ、戻ってくることも、未来をつくることもできません。建物が壊されてなくなると、その場所に何があったのか、そこで何が起きたのかさえ、思い出せなくなってしまうことがありますよね。場所の記憶は儚い存在であるからこそ、場所と記憶を結びつける力が非常に強い建築が本来は残るべきだと思いますし、そうやって未来に残る建築をつくりたいです」

ライト館を設計する際に、フランク・ロイド・ライトは平等院鳳凰堂やマヤの神殿を参照していた。今から100年以上も前にライトは10回以上日本に訪れ、ヨーロッパやソ連、南米などへ足繁く旅を繰り返した。対して田根さんは世界中から集まる先鋭チームとともに異文化のリファレンスを集積して、建築を構築しているようにも思える。信頼するチームメイトと学び、獲得したデータで既成概念を覆し、新たなイメージを生成しながら、未来の建築を提案している。

田根さん「事務所には現在、インターンも含めて、25名前後が在籍しています。フランスやイタリア、日本、チェコ、南アフリカ、ロシア、エジプト、チュニジア、アメリカなどさまざまな国の人が在籍しています。個人差こそありますが、さまざまな国の人と一緒に仕事をしていると、出身国によって得意、不得意な作業の傾向を感じる瞬間もあります。ただ、考古学的リサーチは個々人の言語的、文化的背景が自然と表れるからこそ、アイデアが膨らんでいくもの。今後もより幅広い国の人とともに取り組んでいきたいと思います」

取材・文/服部真吏 写真/東海林広太

――XD MAGAZINE VOL.08 特集『掘る』は、プレイドオンラインストアで販売中です。