情報の洪水と、効率化された価値判断が支配する時代にあって、「弱くて、曖昧で、説明しきれないもの」をわたしたちはどれだけ受け取れているだろうか。AIがあらゆる選択をナビゲートする今だからこそ、五感をひらき、自らの体験としてしか受け取れないものに、あえて向き合う価値があるのではないか。

御菓子丸の和菓子は、味覚だけでなく視覚、聴覚、触覚、嗅覚を通じて、一瞬の記憶や身体感覚を静かに呼び覚ます。それは、アルゴリズムでは触れられない「体験のかけら」だ。口に入れた瞬間に崩れ、消えていくお菓子が、どうしてこんなにも人の心に残るのか。その秘密を探るべく、御菓子丸を主宰する杉山早陽子氏に話を聞いた。

杉山氏が和菓子に関心を持ったきっかけは、写真部に所属していた大学時代に遡る。食を表現媒体として何かできないかと模索するなかで出会った、ピエブックスの『和の菓子』(AD:高岡一弥、文:高橋睦郎、写真:与田弘志)という本。ページを開いて、「あ、これだ」と感じたという。

杉山氏「京都に住んでいたので、もともと和菓子に関心を持っていました。ただ和菓子には、黒い塗りの器に盛られ、お茶室のなかで食べるといったイメージがあって。けれど『和の菓子』を見てみたら、無地の紙にお菓子がひとつだけポンと置かれていたんです。お菓子自体が作品のようでした。伝統的な文脈から離れた“お菓子だけで成立する世界”というものが、自分の考え方に近いと感じました。

空間に甘えずに、ひとつのお菓子にどれだけエネルギーを込められるか。その後、いろいろと試行錯誤していくなかで、結果的に“やっぱり空間も大切”というふうにも思うようになるんですけれど(笑)。それでも、ひとつのお菓子にどれだけ力を持たせられるか考えたうえで、それが空間と調和したときにどうなるかということを今は探究しています」

杉山 早陽子 氏

御菓子丸は、和菓子の素材を用いながらも、和菓子のかたちを拡張したものづくりをしているように感じられる。杉山氏は和菓子という概念についてどのように向き合い、独自のものづくりをしているのだろうか。

杉山氏「わたしにとって和菓子の概念は、“食べて、滋味深いこと”です。ただ、わかりやすいように和菓子と言っているものの、あまりその言葉にとらわれてはいません。自分なりに感じた和菓子の面白さを抽出して、その型を借りながら、“ここはもっとアップデートできるのでは?”と思うところは変えていく。

虎屋さんが、和菓子は“五感の芸術”であると言っているんです。日本を代表する老舗がそう定義しているというのは、大きなことだと思っています。そこに共感しながらも、個人的には、和菓子をもっと五感で楽しめるものにできるんじゃないかという思いがあります。たとえばこれからの時期だと(取材は6月中旬)、『岩清水(いわしみず)』という菓銘のついたお菓子が出てきます。茶の湯の世界では、『岩清水』という音の響きと、抽象化したビジュアルをもとに、岩に流れるせせらぎの涼やかさをイメージするといった遊びの文化があるわけですね。抹茶とあわせることを前提にした味わいなので、自分にとってはちょっと甘みが強く感じられる。そして、岩清水の味がするわけじゃないんです。餡子と、葛と、お砂糖の味。岩清水という銘を想起させるみずみずしさや、せせらぎを味わいで表現したい。それが、御菓子丸めざしている五感の芸術です」

「五感」は、視覚・聴覚・味覚・嗅覚・触覚を指す。視覚と菓銘の「遊び」が文化の中心である和菓子の世界観に影響を受けながらも、杉山氏はさらなる「五感の芸術」を追求しようと、新しい価値を模索し、加えてきた。

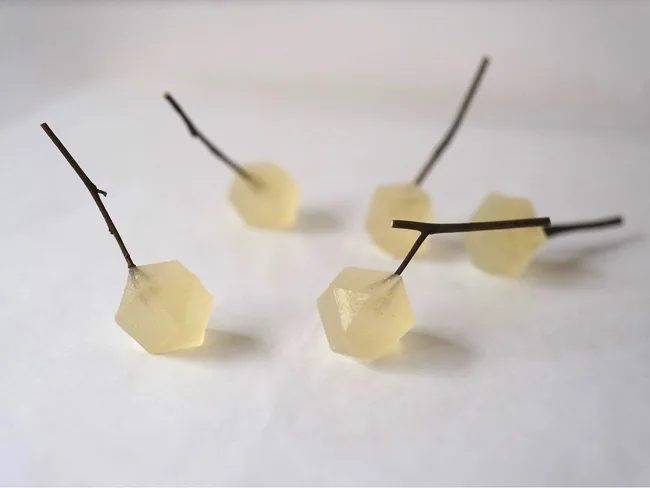

御菓子丸を代表する和菓子の一つである「鉱物の実」。寒天と砂糖でできた琥珀糖を素材にした和菓子。最初は透明だった寒天菓子が時間の経過とともに周りが結晶化してくるという(写真提供|御菓子丸)

手のひらにおさまる菓子ひとつを口に含めば、予想もしなかった感覚が呼び覚まされる。そうやって多くの人を、和菓子の未知の体験に広く招き入れている御菓子丸。具体的にどのようなプロセスで、独自の体験をつくりあげているのだろうか。

杉山氏「新緑の山に見立ててつくった『遠近山』というお菓子があります。これはもともと、野山の遠近感を表現した伝統的な和菓子があり、そこからインスパイアされています。だから、季節の一瞬の風景を表すという世界観は、もともと和菓子にあるものなんですよね。そのうえで、通常の和菓子が着色をおこなうところ、御菓子丸の『遠近山』はヨモギ、ヒノキ、ミツバで味わいと色をリンクさせながら表現しています。そこは大きな違いかなと思います」

遠くに見える山を手のひらサイズの菓子にし、食べたら山の味がするという発想から生まれた「遠近山」。木や草が山を作ると考え、ヒノキの葉をベースに2種類の生地をそぼろにして山の形に成形する

食材が持つ色が、表現したい世界観にそのまま映される。一見当たり前のことに思えるかもしれないが、ひとつの食材から、味わいも、色も、触感も、音も、引き出すというのは、並大抵のことではない。

杉山氏「数年前に『枯葉』というお菓子をつくったことがあります。音を感じるお菓子というものを、意識して食べることがあまりないなと思い、乾いた枯葉を踏むような音を楽しんでもらいたくて。フランスには、千枚の葉という意味を持つ、ミルフィーユというお菓子がありますよね。それで、洋菓子のパイシートを買ってきて試作したりして。

枯葉をつくるときに思ったのは、自分が学んできた和菓子の技術では、つくりたいものをかたちにするのに限界があるということ。前身のプロジェクト『日菓』で、従来の和菓子の技法を習得してきたのですが、和菓子づくりの原料として使用するのは、餡子やお砂糖などの限られた素材。レパートリーは、饅頭、羊羹、練り切り、きんとん、和三盆……など両手で数えられるぐらいのものだったんです。

自分が持ち合わせている和菓子の技術だけでは、頭のなかにある『枯葉』をつくることは難しかったので、フレンチの技法なども取り入れたんですよね。ただ、結局パイシートを使うと和菓子にならないことがわかり、手焼きした薄いせんべいに、秋の素材である栗餡とナッツを組み合わせました。本物の枯葉自体はあまりおいしくないかもしれませんが、“こういう味だったらいいなあ”と自分で想像しながら。せんべいを重ねて食べると“シャクッ”と音がして、聴覚、触覚、味覚、視覚で楽しめます。栗やナッツからどこか秋の土のような匂いもするので、嗅覚も刺激される。自分でも“これは枯葉だな”と思える体験を提供できたと感じました」

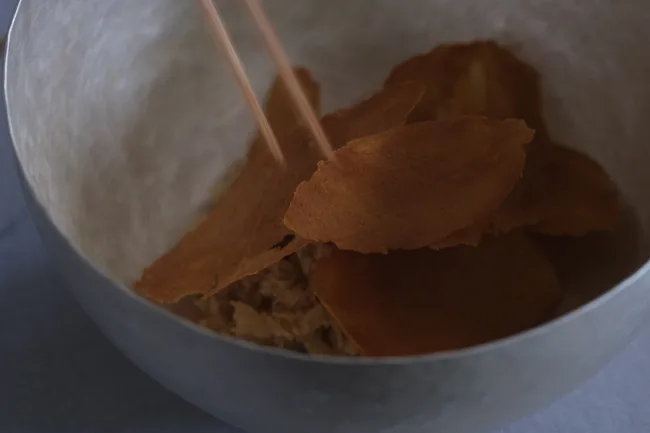

聴覚を使って味わう和菓子「枯葉」。降り積もった枯葉をシャクシャクと踏んだり、一枚の枯葉をシャクと踏む。いろんな音が鳴るようにいくつかの作り方を試しながら作られている(写真提供|御菓子丸)

フレンチなど和菓子以外の技法を取り入れてみることで、パイシートの発見がそうだったように「これは和菓子ではない」という自分なりの線引きも見えたという。御菓子丸が大切にする滋味深さの体験を提供するために、外せないものとは何なのだろう。

杉山氏「2年ほど前に知り合いのパティシエのところに一日遊びに行って、ちょっと手伝わせてもらったんです。そのときに改めて、和菓子とはまったく素材が違うことに気がつきました。和菓子は、豆、砂糖、寒天、米粉などがベース。洋菓子は、生クリームやバターや牛乳っていう乳製品が基本なんですよね。この前、白あずきを使ったチョコレートというものをいただいて食べてみたのですが、後味が和菓子とは違っていて。すごく余韻が残るというか、後をひくんです。わたし自身も仕事でなければそういったものも食べるのですが、自分が御菓子丸で表現したい世界とは異なる。和食もそうかもしれませんが、和菓子はやはり、強くない。でも、弱いというわけではないんですよね。それが、日本から生まれたものだなという感じはしています」

「強くはないが、弱くもない」というのは、和菓子が持つ繊細な味わいを表す絶妙な表現であるように思う。そんな感覚をベースにしていることもあってか、御菓子丸の菓子はよく「儚い」と表現される。洋菓子のように余韻を残すのではなく、「消えていく」という体験にあえて重きを置いているということなのだろうか。

取材日は、受注分の「鉱物の実」と「紅い鉱物の実」を工房にて製作していた

杉山氏「『御菓子丸の菓子』という本のなかで、文化人類学者の藤田周さんが、御菓子丸の菓子を“崩れるもの”として表現してくれているんです。

御菓子丸において永遠に向かうようなイメージの喚起は、菓子が口に入れたそばから崩れて消えてしまうことによってその力を得ている。そうだとすれば、ここでは食べ物を「崩れるもの」として扱うような、現代では稀な想像力が働いているように思われる。

これまでは、儚さとか一瞬とか、そういうきれいな言葉で自分も語ってきました。でも“儚さ”というのは、もう消えた後のことを指していますよね。“崩れる”過程に注目することで、食べているときの時間軸がより出てくるというか。時間が崩れていくとも、食感として崩れていくともイメージできる。口のなかで菓子がどう崩れていくかに関心があるし、自分には“崩れるフェチ”のようなところがあるのかなと自覚しましたし、そこを楽しんでもらいたいとも思います。

お客さんから“消えてしまうことで、記憶に残る”と言っていただくことも多いのですが、そこはあまり意図的ではなくて。ただ、“崩れていく”という一つひとつのことに気持ちを込めていると、受け手にも何かしらの気持ちが呼び起こされるという感覚はあります。答え合わせしているというよりは、結果的にお互いに何か感じるものがあるんです」

菓子を口にしたとき「何を感じるか」は、それぞれの体験や経験と結びつけながら自由に受け取ってほしいと杉山氏は言う。そのうえで、御菓子丸としてこんな体験を提供できたらという願いもあるのだと、何か懐かしいものを思い出すような顔で教えてくれた。

杉山氏「“原体験”みたいなことって、自分にとって重要だなと思います。原体験って、だいたい子どもの頃に経験したことだったりするのですが、大人にとっての原体験みたいなものがあってもいいんじゃないかなと。たとえば子どもの頃、冬の寒い朝に、白い息を何度も吐くのが楽しかったことをずっと記憶していて。子どもの頃のことはどんどん忘れていってしまうので、それを思い出してほしい気持ちがあります。

大人になって、新しく感じることもたくさんありますよね。わたしはアートが好きなのですが、アートを観ていると、すごく原体験的な何かが呼び覚まされる感覚があります。音楽や映画や、ほかの芸術もそうですね。なので、お菓子が原体験になってほしいというのは、ちょっとあるかもしれない。“こんな感覚はじめて”というふうにも思ってもらえたら」

現在、御菓子丸は実店舗を持たず、オンラインストアでの販売や、週末限定の喫茶をひらくことで、顧客との接点をつくっている。「五感の芸術」のあくなき追求によって、人々の感覚をひらき、忘れかけていた子ども時代の記憶に寄り添うような菓子は、今後どのような体験を生み出したいと考えているのだろうか。

ある人が最中を食べる音のことを「すなふ」と呼ぶという話を聞いて生まれた和菓子。木工家・小山剛 氏のデザインをもとに起こした金型を使って、餅をプレスして焼き上げる。噛んだときの感触や音が印象的

杉山氏「お客さまの声から、お菓子をつくるモチベーションをいただいています。いただいた声を創作のアイデアに直接的に反映することはないのですが、“この方はこう感じたんだな”とか、“自分の方向性はまちがっていなかったんだな”とか、そんなふうに。工房として使っているこの建物を今工事していて、半分は喫茶や物販ができるようにしたいと思っているんです。そうすれば自分たちの空間を見せられるし、お客さんとの距離がもう少し近くなるんじゃないかなと。

お菓子だからこそできることがあるんだろうなと思っています。たとえば器を購入するとなると、1枚あたり5,000円や、10,000円ぐらい必要になりますよね。骨董品となると、10万、100万という単位になっていきます。でも100万円のお菓子ってないと思うんですよ。それはおそらく残らないからだと思うのですが。だからこそ、いろいろな人に手に取ってもらいたいという気持ちがすごくあります。

それがお菓子の可能性だと思っています。うちのお菓子は安いとは言えないけれど、若い人たちも少しがんばってバイトしたら買えるぐらいの価格帯。そこに世界観がしっかりあるというのは、お菓子だからこそできることかなと思っています。

ゆくゆくはお寺のような存在でありたいなって思っています。 祖母の実家がお寺だったので、子どもの頃からなじみがありました。お寺って、お葬式や結婚式のように人生の節目に使われるところでもあるし、坐禅する人もいれば、観光客も来て、アートの展示をすることもある。でもちゃんと、ぶれない軸や思想がある。御菓子丸でもお寺のためにお菓子をつくることがあるのですが、京都においてお寺というのは生活に寄り添う身近な存在です。特別なものというよりは、いろんな人たちが体験できる、間口の広い存在になれたらいいですね」

あらゆる人たちを招き入れる深い包容力と、研ぎ澄まされた感覚が共存する、お寺のような存在。御菓子丸がめざすその姿は、約20年、自分の信じるお菓子づくりを求め続けてきた杉山氏の精神的な足腰の強さそのものであるようにも思う。

杉山氏「まだできていないことや、かたちにできていないことがたくさんあるから、続けています。こういうお菓子をつくりたいなと思いながら実現できていないことを、たんたんと一つひとつ具現化したいです。はじめから山頂をめざすという感覚はありません。“こつこつ登っていたら、いつのまにか山頂だった”という感覚のほうが、自分のチャレンジのありかたに近いと感じています」

取材・文/野村由芽(me and you) 写真/大西文香 編集/鶴本浩平(BAKERU)