「もっともシンプルな結婚式」――そんな言葉で自社のサービスを形容するのが、二重(ふたえ)だ。同社が生み出した「iwaigami(イワイガミ)」の結婚式には、神父もチャペルも存在しない。

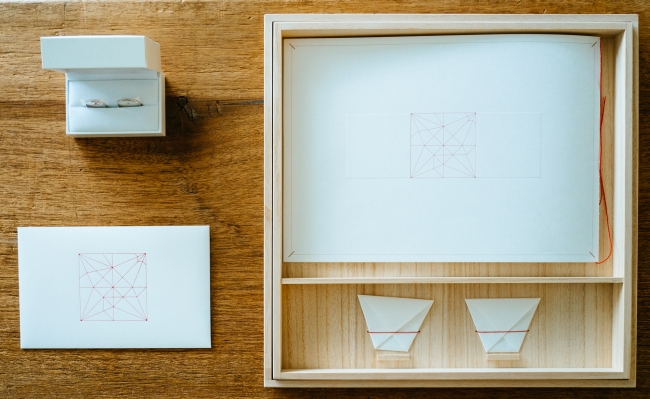

代わりに用意されるのは、一辺30cm、厚さ3.5cmほどの桐の箱。蓋を開けると、鶴の折り目模様が印刷された小冊子と、和紙で包まれた指輪が納められている。小冊子に同封された詩人・吉野弘氏の「祝婚歌」を二人で読み上げ、指輪を交換する。最後に冊子に二人の名前を記し、これに折り目をつける。

二重は四社の共同出資で立ち上がった。「Soup Stock Tokyo」や「PASS THE BATON」で知られるスマイルズ、サイズの概念をなくすオーダーシャツ「KEI」など自社ブランドを展開しつつブランドクリエイションのサポートをおこなうTO NINE、スマイルズのクリエイティブデザインを複数担当してきたキギ、そして、結婚指輪や婚約指輪の製造販売をするディアマン。

構想から2年を経て生まれた同社は、なぜ、「シンプルな結婚式」にこだわるのか。iwaigamiは結婚式に対する価値観をどう変えていくのか。二重 代表取締役/TO NINE 取締役の吉岡芳明氏と、二重 取締役/スマイルズ代表取締役社長の遠山正道氏に話を伺った。

“なし崩し”になりつつある結婚式への違和感

「結婚式には決まりごとが多すぎる」

これまで100回以上の結婚式に出席したという遠山氏。その度に、結婚式の持つ独特な世界観に違和感を抱いていた。

遠山氏「ウェディングケーキや豪華なドレスなど、『それ本当に必要?』と疑問に思う人もいるはずなのに、その違和感に気づきながらも“決まりだから“と、無自覚に従うシステムになってしまっている。結婚式の目的は、二人で契(ちぎり)を結んで、人生の節目を迎えることのはず。契があれば、実家でも、山の奥でも、仲間と一緒でも、二人でもいい。もっと等身大にやればいいじゃないかと思っていたんです」

二重取締役 兼 スマイルズ代表取締役社長 遠山正道氏

その原因の一つは、結婚式や結婚指輪に紐づくラグジュアリーなイメージであると遠山氏は考えた。そこで、まず手の届きやすい指輪をリデザインし、これまで結婚式から身を遠ざけていた層にも身近に感じてもらうための取り組みを始めた。

しかし、リサーチの過程で、「費用がかかる」だけでなく、「目立ちたくない」「従来の結婚式に違和感がある」などの理由で結婚式を挙げないカップルがいることを知り、変えるべきは指輪だけではないと思うに至った。

遠山氏「もちろん、従来の結婚式で幸せを感じる場合もあると思うので、それを否定するつもりはありません。一方で、経済的なもの以外にもさまざまな理由で式を挙げない人がいるのも事実。でも、人生の節目に、婚姻届を出して終わりではさみしいと私は思うんです。そこで、結婚式そのものを変えなければ、と思いました」

遠山氏は、現在の二重のメンバーを集めて新たな結婚式づくりに着手した。このタイミングで参画した吉岡氏も、遠山氏と同様、昨今の結婚式に対しては違和感を抱いていた。

吉岡氏「自分たちらしい結婚式を挙げたいと強く思う人ほど、既存の結婚式に違和感を感じて、式を挙げること自体を諦めてしまっているんです。実際に、結婚式を挙げない人を深掘りしていくと、『結婚を大切に思っているが、既存の結婚式にギャップを感じるから挙げない』という人もいました。例えば、普段はラフな格好の人も、結婚式はタキシードを着ないといけなかったり、結婚式場の多くは、式を挙げるためだけの場所で、必然性を感じにくかったりする。自分たちらしい結婚式を望む人が式を挙げたいと思える『結婚式のあり方』を提供したいと考えたんです」

歴史を紐解き、結婚式の「核」を探る

まず取り組んだのは、結婚式の歴史を遡ること。日本で初めて神前結婚式を挙げた東京大神宮を訪れるなど、そのルーツを紐解いていった。

二重代表取締役 兼 TO NINE執行役 吉岡芳明氏

吉岡氏「式場で親族や知人が集まり挙げる結婚式は、明治時代に輸入されたもの。それまでは家でひそやかに、両家の人だけでおこなうのが主流だったそうです。一方、今の結婚式は参列者をもてなすことに気が向きすぎている。そこで、近い関係の人だけ集まっておこなう昔の結婚式のあり方を再現したいと思いました」

その中で再発見したのが、600年以上の歴史を持つ「折形礼法」だ。折形礼法は和紙で贈り物を包む武家社会の礼法の一つ。明治から大正にかけては、作法の一環として義務教育で教えられていたこともある。

遠山氏「結婚が人生の一つの『折り目』であることと、折形礼法の『折り重ねる文化』がピタッと重なったんです。そこから『折る』『重ねる』をキーワードに据え、iwaigamiらしい結婚式、という概念が一気に固まっていった。指輪に小冊子、祝婚歌……。iwaigamiを構成する要素やデザインも『折る』『重ねる』というキーワードを軸につくり上げていきました」

小冊子の中には、折り紙で作られた鶴や亀が描かれ、指輪も紙を折り重ねたようなデザインに仕上げられた。

折り重なった紙をイメージした指輪と、「祝婚歌」の入った封筒

「余白」と「自分ごと化」で特別な体験を作る

iwaigamiを構成する要素は決まった。しかし、彼らはその使い方をあえて規定しない道を選ぶ。

従来の結婚式に比べて決まりごとを少なくし、余白を多く残すことが、結婚式を受け身なものではなく「自分ごと化」して“どのような式をあげようか”と考えることにつながる。固定概念が外されることで、式の形は社会の慣習ではなく、新郎新婦がこれまで共に歩んできた人生の文脈に沿って編み上げられる。「自分たちなりの結婚式」が「人生の折り目」を強く意識させるのだ。

「自分ごと化」には、ともに祝婚歌を読み上げ「声を重ねること」も大きな役割を果たすという。

遠山氏「従来の結婚式は、本人が自発的に意志を確認し合う機会がほとんどありません。だから、結婚が受け身になる。iwaigamiは祝婚歌を声に出すので、当事者としてのスイッチが入ります。息を合わせて読むことで、ある種の緊張感が生まれるんですよ」

スマイルズの事務所に恋人同士ではない知り合い二人を呼んでiwaigamiの体験をしてもらうと、その場が急に神妙な空気になり、女性の方は思わず「なんかドキドキする」と口にしたそうだ。

iwaigamiの小冊子の1ページ。左ページには盃の折り紙が貼られている

吉岡氏「祝婚歌には夫婦の仲を保つための秘訣が書いてあります。そこに書かれていることは、いわば夫婦での『折り合い』の付け方。600年以上前から大切にされている『折る』という行為の重みが、特別な雰囲気を作り出しているのだと思います」

遠山氏「『2人で声を合わせて冊子の言葉を読み上げてください』とは、最低限伝えるつもりです。でも、読み方は自由にアレンジして構わない。参列者に配って一緒に読んでもいいし、前半は女性、後半は男性が読んだっていい。自分たちで言葉を書き足してもいいと思っています。

また、iwaigamiを使って結婚式を挙げている動画をいくつか用意する予定です。例えば山の上で式を挙げている様子を動画に収めたい。すると『なるほど、こういう式もありなのか』と使い方のイメージが増える。そのイメージを元に、お客さんに使い方の例を増やしてもらい、iwaigamiが定義する結婚式のあり方を、より多様にしていってほしいですね」

結婚式は「一度きり」じゃなくてもいい

吉岡氏はiwaigamiで“人生で一度”ではない結婚式のあり方を提案できると考える。

吉岡氏「折り目って一度つけても緩んでくるんですよね。だから、新婚だけでなく、夫婦の間に折り目をつけ直す意味で、iwaigamiを使ってもいい。そういった新たな提案ができるのもiwaigamiの価値だと思っています」

結婚から5年目、10年目の節目や再婚時など、「各々が人生の折り目と感じる瞬間に使ってほしい」と遠山氏。

遠山氏「ある女の子にiwaigamiのことを教えたら、『再婚したお母さんにプレゼントしたい』と言うんですね。お母さんはその子に対して後ろめたさを持っていて、どこか遠慮をしている雰囲気があるそうなんです。でも、子どもとしてはお母さんを祝福したい。だから、iwaigamiをプレゼントしたいと。とても素敵だと思いました」

遠山氏自身もiwaigamiにより夫婦仲が変化した。エキシビジョンとして遠山夫妻がiwaigamiを実際に使ってみせたことがきっかけとなり、新婚時に戻ったかのように後日、夫婦で旅行に出かけたという。

遠山氏「結婚指輪はもちろんあるんだけど、二つ目があっても構わないと思いました。結婚って、結婚式の日がすべてじゃないですよね。でも、いつの間にか関係がなし崩し的になっている。普段は言いづらい感謝の言葉を載せることで、お互いをパートナーとして改めて意識すると思うんです」

価値観を押しつけすぎず、顧客と一緒に育てていく

場所やタイミング、使う動機も顧客に一任するiwaigami。彼らは顧客に「価値観を押しつけない」ことに、とことんこだわっている。

遠山氏「我々から積極的に提案するコミュニケーションではなく、お客さんのセンスやアイデアが反映されたさまざまな結婚式の様子が口コミでゆっくりと広がってほしい。何かをきっかけにiwaigamiを知り、どこかの折り目で使えるといいな、と心のどこかに留め置いてくれる状態が理想です。『いつかはiwaigamiを』と思ってもらえたらうれしいですね」

形骸化してしまったり、決めごとばかりが多くなった物事の本質を問い直すこと。そうして改めて「余白」を生み出し、顧客が「自分ごと化」できるようにシンプルにすること。その結果、二重が届ける結婚は本来の「契りを結ぶ」という核を残しつつ、生まれ変わった。

企業自身にも、顧客にも寄りすぎることのない、彼らならではのバランス感覚がそれを可能にしていることは言うまでもない。しかし、iwaigamiのチャレンジは、既存のビジネスにイノベーションを起こす可能性を示しているといえるだろう。

取材・文/イノウマサヒロ 編集/小山和之 写真/加藤甫