すべての年の瀬にそう言われるように、2021年もまた激動の年であった。

ドナルド・トランプ前米大統領の大統領選敗北を認めない支持者たちが連邦議会開会中に議事堂を襲撃し、近代五輪の歴史で初めて1年の開催延期・無観客のもとで東京2020オリンピック・パラリンピックが行われた。ついに公開された『シン・エヴァンゲリオン劇場版:||』が興行収入100億円を突破し、大谷翔平選手(ロサンゼルス・エンゼルス)が“二刀流”で米国と日本の野球ファンを沸かせた。テスラ/スペースX CEOのイーロン・マスク氏がTIME誌の2021年版「今年の人」に選ばれ、世界中が彼のTweetを見守っている。前澤友作氏はソユーズに乗って宇宙に行った。彼がISSからTwitterに投稿した写真の地球はやっぱり青かった。 ジャック・ドーシー氏はTwitterのCEOを辞任した。2008年に続き2回目である。

新型コロナウイルス感染症により、私たちの日常が大きく変わってしまったのが2020年である。残念ながら今も完全な封じ込めはできていない。2021年は、前年から続いた“異常事態”とどのようにうまく付き合うか、その日常化に誰もが腐心し続けている1年でもあった。

例えば非対面・非接触という制約条件は、新しいタイプのショッピングの提案につながった。オンラインミーティングの普及は、私たちの働き方や住環境へのまなざしを変え、オフィスの機能と価値は問われ直している。このような変化の規定環境としてデジタル化があることは言うまでもないだろう。

これも例外なく毎年末に言われていることだが、誰がこのようなことが起こると予測できたであろうか。だから2022年も間違いなく予測不能なことが起こる。これに向き合うために必要なのは、価値を問い直す作業だ。

価値は他者とのインタラクションの中に生まれると考えるのがCX(顧客体験)の発想だ。あり得ないことが起こるのが常なのであれば、あらゆる他者とのあらゆるインタラクションを想像し、実際に触れながら、どのようなときに価値が成立するのかを試していくほかない。それは小さいトライから始めて全く問題ない。XDでインタビューしてきた方々がそう言っている。

一方で、価値を問い直すためには本を読むのもいい。良い本には著者の考え抜いた足跡がある。足跡の過程に他者とのインタラクションがある。今回のXD編集部が読みたい15の書籍と雑誌には、明日からCX向上を図れるようなツール的な性格は薄い。しかしながら、いや、それゆえに、著者の視座を借りることで、自明視しがちな価値のあり方を自分自身で問い直すことに貢献するはずだ。日常の価値をカッコに入れるためには、別の視座を得ることが必要だ。

なお、挙げた書籍にはタイトルにあるとおり「年末年始に読みたい」、つまりまだ読んでいないものが含まれていることはあらかじめご了承いただきたい。未読の著作には、著者の過去作、書評や目次などを参考にコメントを付記している

アフターデジタルセッションズ 最先端の33人が語る、世界標準のコンセンサス(藤井保文[監修])

「DXが重要である」と叫ばれている一方で、自社内の理解が進まず「DX推進できない」、あるいは「私たちの生活にどのような影響を与えるのかわからない」といった人も少なくないのではないだろうか。

2021年5月に開催されたUX/DXのオンラインフェス「L&UX2021」では、「DXの目的は新たなUXの提供である」「UXや体験価値を中心に置くべき」という共通認識を広めるべく、国内外の起業家や専門家33人がDX/UXについてコンセンサスを確かめながら議論を行った。

『アフターデジタルセッションズ 最先端の33人が語る、世界標準のコンセンサス』は、その内容を書籍化したもの。単なるイベントレポートではなく、いかにDXの考え方を組織に根付かせ、顧客に届けるかを考えるヒントが詰まった一冊だ。

働くことの人類学【活字版】 仕事と自由をめぐる8つの対話(松村圭一郎+コクヨ野外学習センター[編集])

私たちの「当たり前」を疑問視するには、強制的に自分を異なる社会や共同体に置いたり、他者と出会ったりすることが必要なのではないだろうか。文化人類学はまさにそういったフィールドワークやエスノグラフィを通して、そこで生きる人の生活や背後にある価値観にアプローチしていく。

コクヨ野外学習センターと文化人類学者の松村圭一郎、そして黒烏社が共同で進めるプロジェクト『働くことの人類学【活字版】 仕事と自由をめぐる8つの対話』では、文化人類学の研究者との対話から、仕事と非-仕事についての価値観と分節の豊かさをビビッドに描き出す。狩猟採集民や牧畜民、貝の貨幣を使う人々などさまざまな人の営みや仕事観から、私たちを取り巻く「働くこと」への観念がいかに相対的なものかとまなざす機会を提供する。

本書は示唆深く、笑えるエピソードも盛りだくさん。ポッドキャストもぜひ耳にしておきたい。ちなみに、現在は続編にあたる「愛と死の人類学」も展開中だ。

台湾対抗文化紀行(神田桂一)

『働くことの人類学』でカラハリ砂漠やパプアニューギニアで生きる人々の生活に触れた後は、『台湾対抗文化紀行』で私たちの文化とつながる部分と決定的に切断した部分とをもつ台湾の若者カルチャーにも目を向けるのはいかがだろうか。本書はベストセラー『もし文豪たちがカップ焼きそばの作り方を書いたら』の共著者であり、フリーライターとして活躍する神田桂一が、現在進行系の台湾カルチャーを伝える書籍だ。

海外放浪の旅に出た著者は「自由」を求める台湾の人々の熱気に触れ、魅せられていく。彼らは日本のポップカルチャーを独自に読み替えていく。一方で、複雑で多様なアイデンティティを持つ彼らには、中国との関係への認識が極めて現実的な問題として横たわり、政治参加への熱も帯びる。

アルゴリズムによって欲望が先回りされる状況を解消するために「観光客」という存在を肯定したのは後述のゲンロンの東浩紀である。準備された回路から出るには偶然的に他者に出会うしかなく、新しい可能性のためにはその実践を歓迎しなければいけない。台湾の他者に出会う過程のなかで、著者自身の変化にも触れられる力作。旅がしたくなる一冊だ。

ゲンロン12(発行:ゲンロン)

批評誌『ゲンロン』は、編集長の東浩紀が2015年に創刊。最新刊である『ゲンロン12』は「特集:無料とはなにか?」をテーマに、多様な切り口から「無料がひとを幸せにするか」を考える。

ここでは、貨幣は制度として理解される。CXとは商いの形態の特徴とも言えるので、それが商いの範疇である以上、貨幣とは切っても切り離せない。また貨幣が制度であるということは、そのあり方がそこでの関係や秩序、規範を規定付けるルールとして機能するという含意がある。

暗号通貨や地域通貨といったオルタナティブな貨幣、フリーミアムや投げ銭といったビジネスモデルあるいは消費形態は、価値の成立過程にどのような影響をもたらすのであろうか。例えば貨幣の重要な機能として、匿名性が指摘されている。匿名性が担保されているから買えるものがあるし、されていないのであれば、私たちが買う対象と方法にも変化が生じるのであろう。この壮大な問いのために、むしろ「無料」から出発して、貨幣という制度の起源と性格と機能に接近しようというのが本書の試みである。

以前、XDで紹介した登山アプリ「YAMAP」のインタビュー記事も合わせて読むと、貨幣のあり方を考えるきっかけにつながるのではないか。

tattva(タットヴァ)vol.1(発行:ブートレグ)

季刊誌『tattva(タットヴァ)』は、「ポストコロナのビジネス&カルチャーブック」をコンセプトに、2021年4月に発刊された。創刊号『tattva vol.1』の特集テーマは、「なやむをなやむのはきっといいこと。」。予測不能で、正攻法の通用しない時代において、ロジックや明確なHowだけでなく、その手前にある「違和感」や「もやもや」と向き合い、悩むことの尊さと可能性を感じさせる。

アカデミアやビジネス、テクノロジー、カルチャーなど各界の識者がいかにコロナ禍と向き合い、さまざまな角度から自らの存在意義を見いだしていくか。その様は、市井で働く私たちとも重なる部分があり、サービスやプロダクトを考えるうえでも示唆に富む。

なかでも巻頭企画にある、オードリー・タン、キャス・サンスティーンの各インタビューは、SNSを始めさまざまな場面で露わになる分断と向き合うためのヒントをくれる。

「利他」とは何か(伊藤亜紗、中島岳志、若松英輔、國分功一郎、磯崎憲一郎)

良い顧客体験は往々にして「顧客のために」という動機を端緒にしている。つまり多かれ少なかれ、利他的な性格を内在しているということだ。自分以外の他者のために。否定することの難しい、良きスローガンだ。また昨今、例えば環境負荷の少ない商品を選んだり、生産過程における搾取的構造に強い問題意識と忌避を表明したりする生活者やブランドの動きも盛んだ。これも地球環境という抽象的存在、人道という顔の見えない他者への利他性を内包している。

ここまでの記述に違和感をもった読者は今すぐ本書『「利他」とは何か』を手にとったほうが良い。利他的行為なんて本当にありえるのか。それは「情けは人のためならず」という戦略的な利己的行為にすぎないのではないか。

このような問いから始まり、本書は「利他」をめぐる議論を整理していく。例えば、近い他者への「共感」の機能を退け、徹底した「測定」と行動の「効果」に重きを置く「効果的利他主義」という立場の立論は、SDGsへの議論が活発化するなかで押さえておいて損はないだろう。

本書は、美学者で東京工業大学准教授の伊藤亜紗はじめ東工大科学技術創成研究院「未来の人類研究センター」の成果をまとめている。贈与や責任といった、利他を考えるうえでの近接概念もカバーした一冊だ。

Humankind 希望の歴史 上 人類が善き未来をつくるための18章(ルトガー・ブレグマン)

『Humankind 希望の歴史』の著者ルトガー・ブレグマンは、自ら調査した事例をもとに「人の本質は善である」と言い切る。その対立項にある性悪説は、合理的人間観という近代以降のあらゆる学問において前提とされた人間像であると考えて良い。

ここで説得的に示される人間の性善説的特性を、読者の好みの問題として回収してしまうことはおすすめしない。そしてそれは性悪説的特性についても同様である。私たちが本書から得るべきは、まずは人間観の相対性への認識であろう。私たちは人間について論じるとき、何かしらの人間観という道具を用いていると考えたほうがいい。哲学、倫理学、社会学、文化人類学、進化心理学、行動経済学……。それぞれからの学問的営為の前提にある人間観を理解しなければ、知見を正しく理解し使用することはできないのだ。

ところで本書では、人類にとって必要なのは「理性に基づく思いやりだ」と語られている。先に挙げた『「利他」とは何か』でも、理性の対概念としての共感が退けられた。共感ほどビジネスの場においてポジティブに用いられる言葉もないのではないかと思うのだが、なぜ? 探求のためには併読も良いのかもしれない。

広告 Vol.415 特集:流通(発行:博報堂)

博報堂の季刊誌である『広告』Vol.415のテーマは「流通」。

今や流通において、「より早く、手軽に、どこでも」ものを受け取ることができる。しかし本来届くまでには、さまざまな人や場所を介しているはず。それらを無視したコストと時間が過度に求められているのではないだろうか。

本書は、経済、企業戦略、梱包、カルチャーなど多角的な観点から、「ものづくりから流通までの仕組みが既存のままでいいのか?」という問題提起で構成されている。装丁はテーマに合わせてダンボールでできており、表紙には「製本→運送→取次→運送→販売」の経路を印字することで、作り手から生活者に届くことを可視化している。パフォーマティビティ、つまりこの雑誌を実践として、行為として捉え直すという強い自覚に基づくユニークな作りとなっている。

小売の未来――新しい時代を生き残る10の「リテールタイプと消費者の問いかけ」(ダグ・スティーブンス)

『小売再生 リアル店舗はメディアになる』を執筆したダグ・スティーブンスによる新刊『小売の未来――新しい時代を生き残る10の「リテールタイプと消費者の問いかけ」』。

コロナ禍に執筆されたこの書籍は、小売業界で今、起こっていることを踏まえながら、生活者に求められつづけるブランドになるための「10のリテールタイプ」を示し、どのようにそれを体験として具現化するかを解説している。業界にかかわらず、顧客に届けるべき体験を考えるためのヒントを与えてくれる一冊となっている。

コンヴァージェンス・カルチャー: ファンとメディアがつくる参加型文化(ヘンリー・ジェンキンズ)

南カリフォルニア大学教授ヘンリー・ジェンキンズが原著を上梓したのは2006年。マルチメディア環境下(死語)におけるファン研究の古典とも言えるのではないだろうか。テレビ、ネット、本、SNS……コンテンツがさまざまなメディアやプラットフォームに流通し、しかも、その状況に多数のメディア業界が協力すること。そして、オーディエンスも各メディアを自由に行き来しながら、そのコンテンツに積極的に関与する様相を〈コンヴァージェンス〉と呼び、現代的なファンダムのあり方を丁寧に追うのが、本作『コンヴァージェンス・カルチャー: ファンとメディアがつくる参加型文化』だ。

『サバイバー』などリアリティTVにおけるファン参加型コンテンツの研究は、例えば出演者と視聴者がSNSで普通にやりとりする『バチェラー』などを読み解くのにも参考になるし、15年ほど前との比較を行えば、制作側が本書でいう〈コンヴァージェンス〉を前提にコンテンツ制作を行っているのにも気づくことができる。そもそも、送り手・受け手、生産者・消費者という固定的図式が成立しなくなっている現代のコンテンツのあり方を理解するためにマストの本書。なにより、ファンという言葉が「fanatic」(狂信的な)に由来していることを思い出させてくれる。

コンヴィヴィアル・テクノロジー 人間とテクノロジーが共に生きる社会へ(緒方壽人)

タイトル『コンヴィヴィアル・テクノロジー 人間とテクノロジーが共に生きる社会へ』にもある「コンヴィヴィアリティ(共に生きる)」は、思想家で文明批評家のイヴァン・イリイチが提唱した概念。本作は、テクノロジーが飛躍的に発展しているなかで、この概念を足がかりに、テクノロジーと人間のあり方を探る一冊である。

XD編集部にとって、「テクノロジーと人間の関係への理解を深める」ことは重要なテーマの一つだ。今この社会において、人間はいかに技術とつきあうべきなのか。悲観的な技術決定論でもなく、独善的な人間中心主義でもない、第3の選択肢へ導いてくれる助けとなってくれることを期待したい。

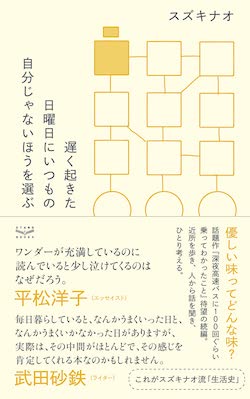

遅く起きた日曜日にいつもの自分じゃないほうを選ぶ(スズキナオ)

『デイリーポータルZ』『QJWeb』などで活動する大阪在住のフリーライター、スズキナオによる『遅く起きた日曜日にいつもの自分じゃないほうを選ぶ』。

『深夜高速バスに100回ぐらい乗ってわかったこと』の続編にあたる本作では、「自分が普段選ぶものは決まっている。しかしそれは同時に、もうひとつの可能性を失ってしまっているのでは」と問いかける。「いつもの自分だったら選ばないほうをつねに選ぶ」プレイをして過ごしてみたり、10年来の友人に改めて生い立ちをインタビューしたり、日々を楽しく幸せに過ごすための、ささやかな取り組みがいくつも綴られている。

何を食べ、どこを歩き、誰と会い、何を話すか。馴染みのルーティンに身をまかせることは気楽ではあるが、自分自身の位相や価値観を固定化し、選択の余地を狭めていくことでもある。「じゃないほう」を選ぶことで、いつもと違う自分を発見し、思いがけない出合いを呼び込む。「予測不能な日常」へ一歩踏み出すことの可能性に目を向け、より良い顧客体験を享受するためのヒントをくれる一冊だ。

ベンチの足(考えの整頓)(佐藤雅彦)

NHK Eテレ「ピタゴラスイッチ」や「0655」などで知られるクリエイティブディレクター佐藤雅彦による『暮しの手帖』連載をまとめた最新刊『ベンチの足(考えの整頓)』。「日常には、数え切れないくらいの『妙』があり、そのつど学ぶ理と、それでもこぼれる不可解さがあります」と語る著者。日常を丁寧に拾い上げ、その心の機微と思索が綴られている本書では、まさに「ピタゴラスイッチ」のように、ささいな疑問や違和感から玉突き式に新たな視点やアイデアが提示されていく。

「考えること」そのものがエンターテイメントであり、日常の延長線上にあらゆるプロダクトやサービスへのヒントが眠っていることに気づかされる。著者の拾い上げる日常の「妙」を追体験することで、私たちの平凡(と思えるよう)な日常の見え方が変わり、日々との向き合い方さえ変わるような一冊だ。

すべての雑貨(三品輝起)

『すべての雑貨』は2017年に出版された書籍であるが、出会ったのが2021年なのでここに入れた。西荻窪で「FALL」という雑貨店を営む著者の初の単著。

本書は「雑貨化」という概念を提出する。雑貨とは、人々が雑貨だと思えば雑貨だという、トートロジーでしか説明できない。雑貨屋にあって違和感のないもの。何が雑貨かを判断する感覚を「雑貨感覚」とも言っている。商品があふれ生活が豊かになり、必需品は飽和したなかで、あらゆるアイテムの雑貨化が生じている。

ただ雑貨化は、必需品の飽和のみを発生条件にしておらず、あらゆる商品が自ら雑貨に「鞍替え」しているのだという。ある商品が埋め込まれた文脈を消去し、それらしい記号をそれらしい方法で付加する自律運動としての雑貨化は、ボードリヤールを想起せずにはいられない。CXが受け手の享受する内面的価値(つまりこのとき価値は情報的側面をもつ)を重視する概念であるならば、この議論は全く無視できないはずだ。

力強さとユーモアを備える筆致に、雑貨化のおそろしさが垣間見える。「はあ? CX?」と思う読者にこそおすすめしたいのが本書だ。

XD MAGAZINE(発行:プレイド)

日常の価値を問い直すビジネス・カルチャーマガジンとして2021年5月にリニューアル創刊した『XD MAGAZINE』。VOL.01 では、「私たちは今、 どんな価値を選びたいか?」をテーマに、CXに通じる「価値」を、さまざまな現場からまとめたものとなっている。

これ以降は、生活者=顧客目線で日常やカルチャー、ビジネスなどをジャンル横断的に捉えるために、さまざまな動詞を特集テーマとして掲げている。VOL.02では「学ぶ」、VOL.03では「聞く」を、それぞれ特集した。

これらの書籍と雑誌が、CXへの理解を深め、関心を広げるための一助となれば幸いだ。もちろん、今回紹介した本はほんの一部にすぎない。「ぜひこの一冊もおすすめしたい!」という書籍があれば、ぜひとも「#これもCX」 というハッシュタグをつけて投稿してほしい。