取材日の前の晩。「北欧、暮らしの道具店」の3作目のWebドラマ『スーツケース・ジャーニー』が公開された。“店長佐藤”、こと佐藤友子氏は「感想が気になって、遅くまでTwitterを検索してしまいました」と話す。安堵した表情から、その手応えがうかがえた。

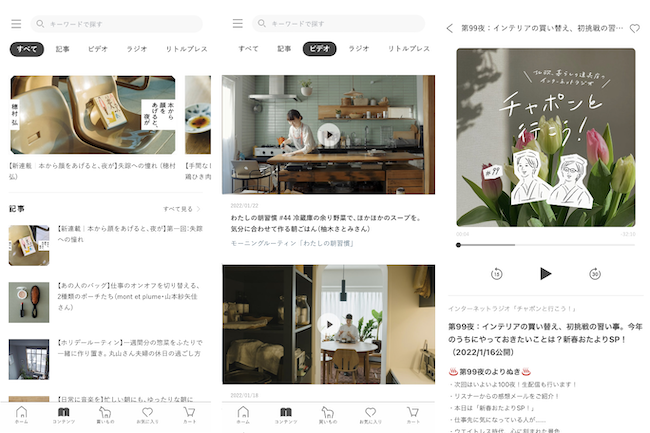

「北欧、暮らしの道具店」は、年間売上高45億円、月間来訪ユーザー200万人のECサイト。インテリア雑貨をはじめ、食器、ファッション、コスメなど暮らしにまつわる多様なアイテムを揃える。商品販売だけでなく、さまざまなコンテンツを展開しているのも特徴で、サイトに掲載する読み物やポッドキャスト、YouTube動画のほか、2021年はWebドラマから派生した長編映画『青葉家のテーブル』を製作。全国の劇場で公開された。

ポッドキャストにはリスナーからの長いお便りが届き、佐藤氏が出向いた映画館では多くの顧客からねぎらいの声がかかった。ECの数字からも、個々の反応からも、同店がファンに厚く支持されていることがわかる。

だが、取材では一度も「ファン」という言葉は聞かれなかった。代わりに多く発せられたのは「私」、そして「私たち」。「北欧、暮らしの道具店」が培ってきた顧客との関係の形を、佐藤氏の言葉から探った。

暮らしの中で、心地よさを自分で選ぶ

「北欧、暮らしの道具店」を運営するクラシコムは、2006年、代表取締役を務める青木耕平氏と妹である佐藤氏が立ち上げた。ECサイトをオープンしたのは翌年のこと。2019年にはスマホアプリをローンチし、その前後では年間売上額が1.7倍に跳ね上がるなど、創業15年を超えても未だ成長中だ。

暮らしの中で使うさまざまな商品は、リビングやキッチンなど生活シーンにおける写真が添えられ、丁寧に紹介されている。同社のスタッフが実際に自宅で使う様子も多数。こうして読み物のようにつくられている商品ページに加えて、インタビュー記事、寄稿エッセイやレシピ特集などの読み物や、動画の連載『わたしの朝時間』『うんともすんとも日和』など、膨大なコンテンツが日々アップされ、人気の要因になっている。

「北欧、暮らしの道具店」公式サイト。国内外のメーカー商品の取り扱いだけでなく、現在は自社で企画・開発しているオリジナル商品が売上の半分を占める

事業会社によるオリジナルコンテンツの発信は、今でこそめずらしくないが、「北欧、暮らしの道具店」が読み物の企画を開始したのは2011年までさかのぼる。佐藤氏が産休に入った際、商品ページに自身の愛用コメントを書き足していったのがきっかけだ。

それが今でも続く連載『スタッフの愛用品』の原型になり、次第にコンテンツの種類が広がっていく。ポッドキャストやドラマを経て、ついに映画にまで至った。

佐藤氏「今まではお客様に、“ECなのに”ラジオ(ポッドキャスト)、“ECなのに”動画、という意外性を含めて楽しんでいただいていました。それが映画になると、邦画というジャンルで他の作品と並ぶことになるんだと気づいて。さすがに震えましたね。

ただ、映画だけが特別なわけではないです。どんな商品もコンテンツも、新しく送り出すときは緊張します」

株式会社クラシコム 取締役の佐藤友子氏

佐藤氏は、北欧、暮らしの道具店の“店長”としてさまざまなコンテンツに登場している。自身でエッセイを執筆したり、オリジナル商品を開発して舞台裏を紹介したり。ポッドキャスト番組『チャポンと行こう!』では、社歴の長いスタッフ“よしべ”氏とともに4年間パーソナリティを務め、1月に迎えた100回記念の生配信は約3000人がリアルタイムで視聴した。

同時に、文字通りの店長業として物販事業の責任も負う。ビジネス媒体やイベントなどには兄の青木氏が多く登場するため、青木氏がビジネス面を、佐藤氏がコンテンツ面を管轄しているようにも見えるが、EC事業としての数字を担うのも佐藤氏だ。売上計画やそのための在庫計画、新規顧客と既存顧客の増減バランスやF2転換率(※新規顧客が2回目に購入する割合)なども常に見ている。

iOSアプリの画面。最近のアンケートによると、「お給料が入ったとき」「季節ものの服がふとほしくなったとき」などに、「まず“北欧、暮らしの道具店”のアプリを開く」と答える顧客が増えているという

青木氏に声をかけられ、クラシコムを立ち上げる以前は、インテリアコーディネーターとして働いていた佐藤氏。もともと、“暮らし”には興味を持っていた。原点には、5人家族で住んでいた団地での経験がある。

佐藤氏「母は身体があまり強くなくて、よく寝込んだりもしていました。祖母も同居していたので、多少の気遣いも必要で。そんな中でも母はベランダで植物を育てたり、ちょっとした雑貨を買って『あそこに置きたいよね』と話したりと、暮らしを楽しんでいたんです。

その姿から、人生にはさまざまな制約があっても、些細な出会いやものの考え方ひとつで人は元気になれるんだな、と感じるようになりました」

自分にとっての心地よさを、自分で選ぶ。それは生きていく上で切実に大切なことだと、感覚的に理解していった。

また、そうした経験から「誰かを元気にする仕事がしたい」とも考えるようになっていた。その気持ちは、ただ美しいインテリアを提案する仕事では満たされず、20代はさまざまな職業にチャレンジするなど「迷走していた」と話す。そのかたわら、暮らしや生活関係の本を読みふけったり、雑誌から好きなテイストの写真を切り抜いてスクラップブックをつくったりしていたという。

佐藤氏が作成していたスクラップブックの一部。あるときスタッフに見せたところ「“北欧、暮らしの道具店”そのものじゃないですか」と驚かれたそう(『うんともすんとも日和』特別編 『北欧、暮らしの道具店』 店長・佐藤友子より)

個人の動機を深掘りするから、「誰か」に届く

30代に入り、兄と立ち上げたクラシコムで北欧雑貨の輸入販売をはじめると、「誰かを元気にしたい」という思いが“暮らし”への興味と重なった。事業も、次第に軌道に乗っていった。

もちろん「誰か」といっても、万人に向けて商売をし、万人を元気にするのは難しい。佐藤氏は、一つひとつの商品やコンテンツを届けていくとき「『私みたいな誰か』を想定している」と説明する。自分が選んだものを誰かが買い求め、暮らしの中で満足して使っている様子がわかると、思い悩んでいた20代の自分が報われるような感覚があった。

佐藤氏「私以外にも、私みたいな人が世界のどこかにいるかもしれない。もしそうなら、私が『幸せだ』とか『癒された』と思った何かに共感してくださる人もいるんじゃないかと思うんです。

そのためにも、日々の生活の中で私がモヤモヤしたことや、それが何で解消したか、逆に何を通して喜びや生活の便利さを感じたかという感覚を取り逃さないようにしています」

YouTubeチャンネル「北欧、暮らしの道具店」では、現在Webドラマ3作品と、さまざまな切り口のドキュメンタリー動画を紹介している

クラシコムでは創業時から、ミッションに「フィットする暮らし、つくろう。」と掲げている。「フィットする暮らし」とは、ほかの誰かの判断基準ではなく、自分のものさしで満足できる暮らしのこと。「つくろう」という言葉には、受け手と“一緒に”というニュアンスを込めた。企業から顧客へという一方的なアプローチではなく、顧客と一緒に考え、葛藤し、一緒に気づき、楽しみを見つけるというスタンスを意識している。

自分にフィットする暮らしをつくるのに必要なのは、まず「自分を知る」ことだと佐藤氏。そして、商品やコンテンツを通してそれぞれの顧客に「フィットする暮らし」を見つけてもらうためには、提案する側もまず「自分を知る」ことが大事だと考えている。

佐藤氏「たとえばオリジナル商品や新しい記事の企画書には、なぜそれをつくりたいのかを書く『動機』の欄を設けていて、私も繰り返し訊ねています。

自分が何に悩み、どんなものに触れたいか、それはなぜか。一人ひとりの“心の中の井戸”にバケツを下ろして、感じていることを汲み上げてもらうんです。個人の動機を深掘りして解像度が上がっていくほど、結果的にたくさんのお客様に共感してもらいやすいと考えています。

買う側もつくる側も、目の前に出されたとき『どうして私がほしいものがわかったの?』と感じるものが、いちばんうれしい。常にそれを実現するのは難しいですが、その精度をできるだけ高めるには、自分を見つめるしかないんだと思います」

すべての活動に、“同じ音楽”が流れているか

顧客が「自分にフィットする暮らしをつくろう」と思えるように、クラシコムでは各種のコンテンツを通して、「つくろう」という前向きな気持ちが生じるかどうかも重視している。ただ悩みを分かち合うだけでは、一時的ななぐさめにはなるが、具体的に暮らしが変わるわけではない。それぞれのパーソナルな時間でコンテンツに触れ、「こういう考え方もあるな」「こんな方法もいいな」と気づき、静かな安心感ややる気を持ち帰ってもらいたいという思いがある。

そういった視点を常に意識するため、社内向けに制作したのが「『北欧、暮らしの道具店』の編集を考える読本」だ。あらゆるコンテンツにおける方針を、ここで明文化している。

1ページ目には「北欧、暮らしの道具店は『私たち』みたいな『誰か』がフィットする暮らしをつくるのを助けるメディアです」と明記。そのために、ユニークな視点や新しい選択肢を見つけるのが編集の仕事だと説いている。

佐藤氏「一緒に一歩を踏み出せるような提案になっているかを、常に大事にしていますね。逆に、その妨げになりそうな表現は徹底して排除するように意識しています。

少しでも偉そうな語り口になっていないか、誰かを傷つける可能性がないか。その視点で編集を重ねていくので、どのコンテンツでも、もっと面白くという足し算のディレクションより、マイナス要素を消していく引き算のディレクションがすごく多いですね」

社内で共有している「『北欧、暮らしの道具店』の編集を考える読本」

上から目線でも、へりくだる姿勢でもない。「お客様も私たちも、横並び。それぞれの人生を走りながら、フラットな関係を築くことを意識してほしい」と、社内外のパートナーにも繰り返し伝えている。その姿勢を、商品紹介にもそれ以外のコンテンツにも自然に織り込んでいくという。

佐藤氏「お客様が見たり触れたりするものすべての根底に、“同じ音楽”が流れているようにしなければいけないと思っていて。今はコンテンツの種類が増え、部署も増え、それぞれに心を込めて仕事をしてくれるスタッフがいます。だからこそ、私たちが誰のために、どのように活動していきたいのか、いつも立ち返る必要があると考えています。

ありがたいことに最近、私たちの活動をよく『世界観がある』と評していただきます。そう見えているとしたら、それも“同じ音楽”が流れているかを常に意識してきたからかもしれないですね」

人気商品「スタンドライト/トリポッド」紹介ページより

オリジナル商品「デスク収納ボックス」のスタッフ使用レビュー記事より

顧客との関係性を考えるとき、佐藤氏が思い浮かべるのは、雑誌『暮しの手帖』を創刊した花森安治氏の「なかのひとりはわれにして」という言葉だという。花森氏の下で働いていた小榑雅章氏による書籍に、その記述がある。

“私たちが、考えを述べたり、原稿を書いたりして花森さんと接するとき、花森さんが声を荒げる場面の多くは、この中の「なかのひとりはわれにして」に、はずれている場合なのだ。

「みんなと同じ大地に立ち、同じように笑い、苦しみ、悩み、泣き、語らう仲間なんだ。自分は、みんなの中の一人なんだ、間違っても、自分の方がよく知っているとか、偉いとか思ったら失格だ。つまり、君は、そんなに偉いのか。なんでみんなと同じ目線で考えないのか。自分は『なかのひとり』なんだ。『なかのひとりは自分』なのだ。みんなと同じに悩み、みんなと同じに悲しむ、みんなと同じに喜ぶんだ。(略)」”

(『花森さん、しずこさん、そして暮しの手帖編集部』p.101)

佐藤氏「私が実現したいのはまさにこれだ、と思いました。お客様も私たちも、それぞれ自立している個人でありながら、大きな輪の中にいる。私も、その中の一人にすぎないんだなと腑に落ちる瞬間が、いちばんうれしいんです。

フィットする暮らしをつくろう、という価値観を私が必要としていたから、この会社をつくったようなところもあるので。それに共感する人が集まってきてくれると、『私みたいな感覚の人がいてくれたんだ』と、結果的に私自身がすごく力づけられている気がします」

「裏切られた」と思われるものには絶対にしない

“同じ音楽”が流れる商品群やコンテンツは、今では多岐にわたっている。2018年に開始したポッドキャスト番組では、1年ほど続けたころからリスナーが広がっていった。

長らく、サイトの主な顧客層は30~40代の女性だったが、番組がTwitterの口コミなどを通して既存顧客以外にも知られていくと、20代や10代から「聴いています」と声が寄せられるように。一方、50代以上の女性からも「あなたくらいの年のころを思い出しています」といったお便りが届き始めた。

並行して、連続ドラマの企画が走り出す。2017年の10周年の節目に、青木氏がイメージCMをつくろうと制作会社に相談したところ、Webドラマを逆提案されたことがきっかけだ。2018年4月に公開した第一弾『青葉家のテーブル』に佐藤氏は企画から携わり、物語の舞台となった青葉家も佐藤氏の自宅。サイトで扱うたくさんの商品が暮らしになじんでいる様子は、日ごろからサイトを訪れている顧客の心を惹きつけた。

佐藤氏「この企画に私がアサインされたのは、どうなるかわからなかったから。当然ですが、誰もドラマなんてつくったことがないわけです。ひとまず経営で責任を取るしかなく、兄は『もう俺とお前でやろう』という感じで。

私も、え、ドラマやるの? 楽しそうだけど、どうやるの!? と言いながらのスタートでした(笑)」

ドラマというフィクションの領域に「当初はすごく気張ってしまっていた」と話す。社外を含めたチームを率いるために自分の役割に向き合って得た答えは、これまでのディレクションと同様、ちゃんと“同じ音楽”が流れているかを見る責任者になろうということだった。

佐藤氏「ひとことで言うと、“らしい”と感じてもらえるテイストの管理と、メッセージの管理。この2つの番人になるのが、私の役割でした。

読み物やラジオはともかく、ドラマはさすがにお客様も戸惑うかもしれないと思ったので、公開されたときどう説明するかを制作前からすごく考えました。すると、やっぱり『ドラマも“らしい”ね』と評価してもらいたいと思ったんです。

ちょうど我が家が引っ越したタイミングだったので、そこで撮れば美術面では自然な“らしさ”を描ける。併せて物語の面では、監督や脚本家の方と、『自分のものさしで満足できる暮らしを“つくろう”』という前向きな気持ちや勇敢さをシェアできる作品になるように、話し合いを重ねました」

Webドラマ『青葉家のテーブル』第1話

撮影時のひとコマ。「映像はすみずみまで見渡されるから」と、細部までこだわった

この延長上に、クラシコムが製作し昨年公開した、映画『青葉家のテーブル』がある。1話15分のWebドラマと劇場公開の映画では、つくり込みの度合いが異なり、服の着こなしからメイクの程度、テーブルセッティングなど、104分の全編にわたって“らしさ”を担保するのは容易ではなかった。スタイリストやヘアメイク、料理家らと細かく決めていくなかで、「言いたくないことを言う仕事もたくさんあった」と言う。

用意された小物が合わなければ、その理由をできるだけ説明し、変えていく。脚本も「このほうが笑えるけれど、今回の映画では控えたい」「こういう表現は、“暮らし”というジャンルを揶揄しているようにも見えるから避けたい」などと、言葉を尽くして修正を続けた。

佐藤氏「プロの方々に意見するのは、簡単なことではないです。でも私には、衣装やインテリアや料理、それから物語も、すべてのセクションとのコミュニケーションから逃げないことしかなかった。それはすべて、これまで培ったお客様との関係性を大切にしたいから。これまで私たちのことを好きでいてくださった方が『裏切られた』と思うものにだけはしない、と心に決めて、ひたすら現場に立っていました。

邦画としてはどうだろうと思い悩むこともありましたが、すべての方に気に入ってもらう作品は誰にもつくれません。そういうときにこそ、『私みたいな誰かが好きになってくれたらそれでいい』という軸を思い出すようにしていました」

Webドラマ1話目の製作時。主人公の息子・リクの撮影シーンで訪れた学校にて、青木氏(右奥)、松本壮史監督(右手前)と

年を重ねることをポジティブに。15年目とその先へ

商品と読み物に、この数年でさまざまな種類のコンテンツが加わった。多くの社外パートナーとの出会いにも恵まれて、顧客がフィットする暮らしをつくることを助ける、道具や手法を広げられている実感があるという。この状況を、佐藤氏は「すごく幸せなこと」と語る。道具や手法が広がるほど、「お客様のいろいろな時間に“ともにある”ことができるから」だ。

「私みたいな誰か」の暮らしに、ささやかにでもプラスの影響を及ぼせたらという、創業当初からの思いが今も佐藤氏の動機になっている。一方、「変化し続けてきたから今のお客様との関係性がある」とも話す。

佐藤氏「得意分野も視点も全然違う兄と一緒にやってきたから、年を追うごとに新しいことに取り組んで、ずっと変化しています。私一人だったら、ここまで価値を広げたり、常にお客様にいい驚きを感じてもらったりすることはできなかった。二人のパートナーシップが、私たちの場合はやはり大きな個性なんだと思います。

変化しながら、私たちも『フィットする事業をつくろう』と、いつも必死にもがいてきました。その姿勢が少しでも伝わるように、何をするにも丁寧に説明を心がけてきたので、『何だかこの人たちおもしろいな』『長く付き合ってみたいな』と思っていただけたらうれしいと思います」

映画館で声をかけてくれる人も含め、リアルな場で顧客に会えると、とてもエンパワーメントされると語る。「いろいろなチャレンジをして来られましたね」とねぎらわれると、「自分たちの変化を見届けてきた方々なんだ」と実感が湧いてくるという。

ここに、顧客と独特の関係性を築いている理由が見える。もがく佐藤氏も、フィットする暮らしをつくろうとする顧客も含めて「私たち」が成り立っていると言えるだろう。

今年9月、「北欧、暮らしの道具店」はサイトオープン15周年を迎える。昨年末から年明けにかけて、そのコンセプトをマネジメントのメンバーと相談していた。曰く、「15周年にはどんな“音楽”をつけようか」ということ。意識しているのは、年を重ねることをポジティブに捉える姿勢だ。

佐藤氏「お店も長く続けると、長いなりの落ち着きが出てきて、オープンしたころの印象とは変わってきます。私も15年分、年を取りましたし、長く働いてくれているスタッフも増えてきました。そうすると自分の判断軸が鈍っているんじゃないかとか、若い人の足を引っ張るのではといった遠慮も出てきます。

でも、みんな年は取るし、そこから逃げられる人は誰もいないから。長い時間ともに働き細部まですり合わせてきたスタッフが、もっと活躍できる会社にしたいですし、スタッフもお客様も含めてこの先の希望になるような企画に取り組みたいです。今より少し上の世代に向けた商品やコンテンツ、そうした人を主役にしたドラマもつくってみたいですね」

10代や20代の人たちが見ても、きっと先々の成熟したコンテンツがあることは希望になると思うから、と言葉を続ける。丁寧で温かい“店長”が、今日も顧客と同じところに立っている。

執筆/高島知子 編集/佐々木将史 撮影/須古恵