テレビゲームと聞けば、敵を倒したり車で競い合ったりする内容が一般的かもしれない。しかし、ゲームクリエイター・高橋慶太さんが手がける作品は、そうした従来のゲーム体験を楽しく揺さぶってくれるものばかりだ。塊を転がしながらモノをひたすら巻き込んでいく『塊魂』や、野菜や日用品をモチーフにしたキャラクターを操作して駆け回る『Wattam』など、その体験はまるで子どもの頃に戻ったような感覚さえ思い出させてくれる。テレビゲームで遊ぶ、その魅力がふんだんに詰まったゲーム作品を手がける高橋さんに、アイデアのもとになった日常の遊びを聞いた。

(この記事は2023年7月20日(木)に発売された『XD MAGAZINE VOL.07』より転載しています)

高橋慶太(たかはし・けいた)

1975年、福岡県生まれ。武蔵野美術大学卒業後、1999年にナムコ(現バンダイナムコエンターテインメント)へ入社し『塊魂』『のびのびBOY』を手がける。現在はサンフランシスコを拠点に活動中。新作『to a T』を発表予定。

転がす、集める、だけのテレビゲーム?

シューティング、対戦、ロールプレイングと数多あるゲームジャンルのどれにも分類しづらいのが、高橋慶太さんの作品の特徴だ。その代表作ともいえるのが、2004年に発売された『塊魂』*1。部屋の一室や街、島などを舞台に、玉転がしの要領で周囲のオブジェクトを巻き込みながら、ひたすら塊を大きくしていくゲームだ。プレイを始めた当初は目の前に立ちはだかる障害のように思えたアイテムが、塊が大きくなるにつれて巻き込めるようになっていく爽快感がなんとも楽しい。後にシリーズ化するほどの好評を呼んだこの作品は、どのような思いから生まれたのだろうか。

*1|塊魂(2004年、ナムコ、ナムコ、PS2 塊魂™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.)

どんなものでもくっつく塊を転がして、モノを巻き込みながらひたすら大きくしていく「ロマンチック・アクションゲーム」。和室やビーチなど、ステージごとに並ぶオブジェクトの種類やサイズが変わり、巻き込めるモノも変わっていく。発売から現在に至るまで計9作品にも及ぶシリーズへと成長し、2013年にはニューヨーク近代美術館(MoMA)のパーマネントコレクションに永久収蔵されるなど、国内外の垣根を越えて愛され続ける。

※ゲームクレジットは、「発売年、版元、開発元、プラットフォーム」の順に記載(以下同)

高橋さん「冒頭から元も子もないかもしれませんが、ゲームよりも友達と外を走り回ったりする方が楽しいと思うんです。それぞれの楽しさがあることも分かりますが、外を走り回る楽しさはゲームで再現しようとしてもできない。かたやスポーツやレース、シューティングはテレビゲームじゃなくても実際にできるものですが、当時はそうした勝ち負けを競うようなゲームが売れていて、もっとテレビゲームにしか表現できない感情や、これまでのテレビゲームでは再現できていない気持ちを引き出すようなゲームをつくれないか、と思っていたんです。

新卒でナムコへ入社する前からこのスタンスだったので、役員面接で一回落ちたんですけど(笑)。ぼくのことを理解してくれる上司と出会えて無事入社でき、実験的なゲームをつくる部署に配属されました。紆余曲折ありましたが、『塊魂』はそのプロジェクト内で生まれ、幸い社内のレビューで好評だったことも相まってリリースすることができました」

ボタンひとつで世界とつながる

高橋さんが当時のテレビゲームのつくり方に疑問を抱いてリリースした『塊魂』は、国内外のアワードを受賞し、高橋さんの名前は海外のゲームクリエイターにも知られることとなった。2009年には『のびのびBOY』を発表し、2010年にナムコを退社。拠点をカナダ・バンクーバーに移した高橋さんは、自身のオフィス「uvula」を立ち上げ、順調にリリースを重ねていく。

高橋さん「渡航したのは、単に海外からオファーがあったからなんです。日本では、特定の企業にいながらいろいろな人と自由にチームを組んでつくるようなやり方は難しくて、でもぼくはいろいろな人とゲームをつくってみたかった。そんなタイミングで声がかかったので、思いきって拠点をカナダへ移しました。拠点を移す半年前には子どもが生まれ、一緒に過ごす時間の中で子どもからさまざまな影響を受けました。

子どもの顔を見ることで周りも笑ってしまったり、楽しそうに走り回っているのを見ているだけで笑顔になってしまうような感覚をすごく不思議だなと思って。この感覚をゲームで表現してみたいと思うようになりました。

あと、子どもってすごくボタンが好きですよね。バスの降車ボタンやエレベーターのボタンを押すだけで喧嘩したり、泣いたりしますよね。あの姿を見ていると、テレビゲームの楽しさや気持ち良さは、コントローラーがボタン式であることにも通じているように思いますね。ボタンを押す、それだけでジャンプしたり何かを撃ったりする。自分の指先がテレビゲームの世界につながる感覚がなくては、テレビゲームはここまで普及しなかっただろうな、と。でも、その感覚がガンシューティングのように戦争を再現するようなゲームを生んでいると考えると、コントローラーの功罪とも思えますね」

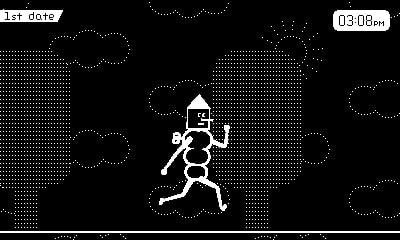

『Crankin’s Time Travel Adventure』(2021年、uvula and Panic、 uvula / Matthew Grimm / Shaun Inman、Playdate)

アメリカの開発メーカーPanicが販売する携帯ゲーム機〈Playdate〉に向けてリリースされた作品。ゲーム機本体に搭載された回転するハンドル(クランク)のみを使用してプレイする。クランクを手奥に回せば時間が進み、前に回せば時間が巻き戻るシステムを使って、主人公・クランキンの日常をうまくいくようにサポートしていく。モノクロのグラフィック上で動くクランキンの動きは繊細にクランクと連動しており、プレイヤーはそのシンプルな遊びに思わずのめり込む。

ボタンを押すとキャラクターが動く。テレビゲームの世界への入力方法としてこれ以上のものはない、と語る高橋さん。『塊魂』では、両手で転がしている感覚をプレイヤーに意識してもらうため、コントローラーの左右両方のスティックで操作させるなど、アナログな感覚をテレビゲームに反映するというユーモアも欠かさない。そうしたアイデアは他の作品でも生かされ、後に16個ものボタンを駆使しながら進む『TENYA WANYA TEENS』*2を生み出した。ハードやコントローラーの構造に則ってゲームをつくるのではなく、ハードまでオリジナルでつくってしまう姿勢からは、高橋さんのゲームに込める情熱がうかがえる。

高橋さん「ボタンひとつ押せば弾が発射されて敵を倒す。現実の遊びでいえば、ドッジボールに近いように思いますが、ドッジボールは狙っている間も、逃げている間も楽しいですよね。

じゃあ逆に、日常生活をゲームにしてみたとしたら。朝起きて着替えて、顔を洗って、歯を磨く、その一連の動作を楽しめるようにゲームをつくろうとすると難しいんです。でも子どもにとって見れば、その一つひとつにうまくいく、うまくいかないがあって、まるでゲームを生きているような感覚なんじゃないでしょうか。ファンタジーな世界じゃなくても、もっと身近なところで面白いもの、興味深いものを生み出していけないかと思っています」

*2|TENYA WANYA TEENS(2013年、uvula、uvula / Wild Rumpus / Venus Patrol、Original)

二人の主人公が朝起きて歯を磨き、さまざまな“モンスター”と出くわしながら学校を目指し、眠りにつくまでの日常をともにするゲーム。プレイヤーはジョイスティック(レバー)と16個のボタンが並んだ特製のコントローラーを使用し、二人同時にプレイする。2013年から2014年までの間に開催されたアメリカ・カナダ・イギリスのビデオゲームエキスポでプレイできたが、現在はアメリカ・ワシントン州にあるポップカルチャー博物館でのみプレイ可能。

高橋さんが手がける作品は、人の暮らしや子どもの何げない遊びがモチーフになっている。しかし、それをテレビゲーム内で再現することだけが目標ではないと高橋さんは繰り返す。

高橋さん「いろいろな事情があって頓挫してしまったのですが、過去にイギリス・ノッティンガムに新しくつくる予定の公園のデザイン*3を手がけてくれないか、という相談を受けたことがあって。従来、公園は子どもしかターゲットにされていなくて、親はベンチでその姿を見る、というのが一般的ですよね。でも、親もペットも一緒になって遊べるような公園もつくれるし、そっちの方が求められていると思うんですよ。テレビゲーム以外にも、もっと日常的に面白い遊びをつくっていける可能性は大いにあるんじゃないかと。例えば、車道のアスファルトはグレーじゃなくてもっと遊び心があってもいいし、道の凹凸に水たまりができることで遊べる要素があってもいい。スピードバンプ(車を減速させるためにつくる地面の隆起)もたくさんつくって、スケボーに乗る人でも楽しめるようにしたらいいのに……とか。特別なテクノロジーを使わなくても、日常を楽しくする要素ってたくさんあるので、もっと広く遊ぶ空間に携わっていきたいなと思います」

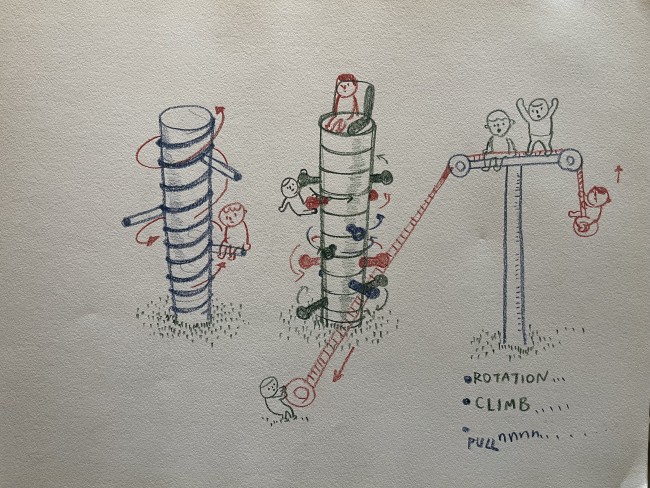

*3|イギリス・ノッティンガムの公園プロジェクト(2010年)

子どもだけでなく老若男女全ての人々、そして犬までを対象に、公園の遊具をデザインした

プロジェクト。レール上をくるくると回るベンチや、高低差のあるトランポリンを跳ねながら遊ぶ遊具、乗っていない人も遊びに参加できるシーソーなど、その全てが遊ぶ人の好奇心とアイデアだけで動くように設計されており、機械仕掛けのものはない。プロジェクトは残念ながら実現しなかったものの、公園にはまだまだ可能性があることを教えてくれる。(写真提供:高橋慶太さん)

動詞ではなく、名詞のゲームに

ゲーム作品の開発にはじまり、ゲームハードの開発、都市デザインなど、もっと生活に近いところで遊べることに取り組んでいきたいと語る高橋さん。20年にもわたる自身のゲーム開発を振り返ってもらうと、高橋さんの次の展望がより具体的に見えてきた。

高橋さん「以前、サンフランシスコで開催されたゲーム開発者向けのGDC(Game Developers Conference)というカンファレンスで講演をしたことがあるのですが、つい最近、当時の自分の講演を見返したんです。当時は、『塊魂』と『のびのびBOY』をつくっていた頃で、“今は動詞のゲームをつくっているけど、いつか名詞のゲームをつくりたい”と言っていて。振り返ってみると当時は、転がす、伸ばすといった動詞を中心にしたゲームをつくっていたんですね。でも今は、もっと“恋”とか“青春”とか、ひとつの言葉にたくさんの感情や意味がないまぜになった名詞をゲームにしたいと思って取り組んでいて。20年前の講演で語った目標を実践できているなと思います(笑)。

今はゲーム開発ツールの進化もめざましくて、次々に新しい機能が追加されることで、まるで現実のような世界をつくることもできるようになりました。でも、ぼくがつくりたいゲームは、もっともっと手前にあって、いつも自分たちが当然のように目にしているけど、誰もその価値に気づいてないようなものです。

パンデミックで散歩や運動の価値が見直されたように、ゲームを通して『そんなにドラマチックな世界をつくらなくても、足元にもっと面白いこと、楽しめることはたくさんあるよ』ということを表現できればなと」

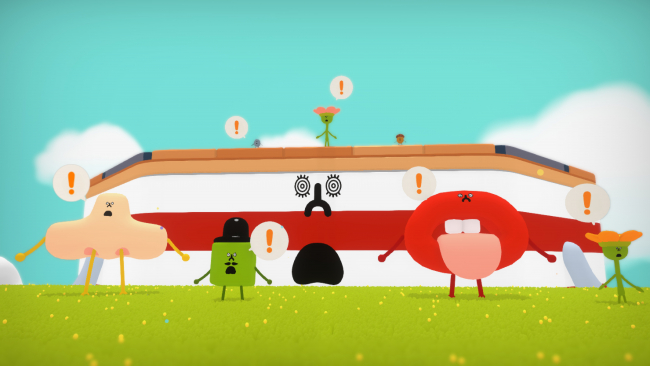

『Wattam』(2019年、Funomena、Annapurna Interactive、PS4)

舞台は何もかもが消失してしまった世界。その世界にひとり残された“町長”は、不思議な帽子を使って仲間や自分の記憶を取り戻していく―。プレイヤーは町長をはじめ、次々に出会う仲間をかわるがわる操作しながら、その世界の穏やかで楽しい日々を取り戻していく。トイレの便器やボウリングのピンといった思いもよらぬ仲間や、キャラクターそれぞれの個性にもとづいたアクションなど、好奇心のままにその世界を楽しめる作品。

テレビゲームの世界だからできること、ではなく、テレビゲームだからこそ引き出せる感情がまだあるのでは、と繰り返し語ってくれる高橋さん。そもそもゲーマーでもなく、自分がつくった作品は遊ばないとまで語る高橋さんに、あらためてテレビゲームのどこに魅力を感じているのか、最後に聞いてみた。

高橋さん「テレビゲームって、未だに誰も定義できていないと思うんです。どのようなものをテレビゲームと呼ぶかは定義が曖昧なまま今に至っていて、つまりそれは『テレビゲームでしかできないこと』にもまだまだ可能性があるということ。今はゲーム作品をつくる上でも、あのプラットフォームはどう、レベルデザインがどう、と形式化してきてしまっていて。しかし、敵を倒すとか、そんな形式じゃなくても面白いことができるんだよ、と次の世代に提案して証明していきたいと思っています。ストレス発散ではなく、自分の今生きている人生をちょっと違う視点で振り返られるような何かをつくれたら、世界は多少平和になるのかな、とか。何より、ゲームはプレイするよりもつくる方が断然面白いですからね」

取材・文/梶谷勇介

――7月20日発売のXD MAGAZINE VOL.07 特集『遊ぶ』は、全国の取り扱い書店のほか、プレイドオンラインストア、Amazonなどで販売中です。