ヒーローが変身、ロボットが合体して、怪獣と死闘を繰り広げる。幼心に覚えたあの高揚感を思い出させてくれる作品が2018年にスタートした。それは、『SSSS.GRIDMAN(グリッドマン)』。「ウルトラマンシリーズ」などの特撮で知られる円谷プロダクションとアニメ制作会社TRIGGERがタッグを組んだ異例のアニメだ。さらに、2021年には第二弾『SSSS.DYNAZENON(ダイナゼノン)』が放送され、完全新作の劇場版の制作も発表されるなど、今注目を集めている。特徴は、監督自ら「特撮をアニメで表現したい」と語る通り、どこか懐かしさを覚える特撮的なカメラワークや怪獣の存在感などの演出の数々。『キルラキル-KILL la KILL-』『ニンジャスレイヤー フロムアニメイシヨン』などの有名タイトルにアニメーターとして参加し、近年は演出家、監督としても活躍する雨宮哲さんに、“動き”の追求について聞いた。

(この記事は2022年4月19日(水)に発売された『XD MAGAZINE VOL.04』より転載しています)

雨宮 哲(あめみや・あきら)

東京工科大学を中退後、GAINAXに入社。アニメーターとして数々のタイトルの原画に携わる。その後、TRIGGERへ移籍し、近年は演出家、監督として活動の幅を広げる。主な参加作品に『天元突破グレンラガン』、『キルラキル -KILL la KILL-』『ソードアート・オンライン』、『SSSS.GRIDMAN』、『SSSS. DYNAZENON』 など。2021年末、劇場版『グリッドマンユニバース』の制作と、監督としての参加が決定した。

動く戦闘と、動かさない日常

―『SSSS.GRIDMAN』は、特撮ドラマ『電光超人グリッドマン』をもとにしていると聞きました。特撮を意識したシーンが散りばめられているようですが、まずはじめに、特撮とアニメの大きな違いから教えてください。

雨宮さん「特撮は、『特殊撮影技術』の略で、トリック撮影とも呼ばれるものです。定義の幅はありますが、現在のようにCGを使用せずに、撮影段階で映像に変化をさせる技術をSFX(Special Effects)と呼んでいて、これが特撮に当たります。ミニチュアを使って撮影したり、実際に戦艦のプロップ(撮影用の小道具)を使用したり。もっと噛み砕くと、ヒーローや怪獣の着ぐるみに人が入って演技しているもの、というとわかりやすいでしょうか。有名な特撮ドラマで言うと『ウルトラマンシリーズ』や『仮面ライダーシリーズ』、映画だと『ゴジラ』や『スターウォーズ』などですね。

アニメーションは撮影ではなく、基本的に一枚の画を何千枚も並べて動きをつけていくものなので、そこは大きく違います。ただ、『SSSS.GRIDMAN』と『SSSS.DYNAZENON』では、3DCGも織り交ぜて表現している戦闘シーンなどもあるので、もう少し複雑ですね」

―その二作品において、特撮の要素はどこに取り入れられているのでしょうか?

雨宮さん「まず、脚本は『平成ウルトラシリーズ』などを手がけられていた長谷川圭一さんに入ってもらったり、デザインにも円谷プロに所属されている方々に参加していただいたり、と制作スタッフの布陣としても特撮感の強いクリエイターの方々が参加してくださっています。実際のアニメーションの部分では、戦闘シーンのカメラワーク、戦闘中に倒れる周囲の建物や瓦礫の表現に加えて、グリッドマン(同作品のヒーロー)と怪獣の着ぐるみのようなデザイン、動き方などの細部まで特撮を意識した作品にしています」

『SSSS.GRIDMAN』での怪獣の登場シーン。もとになった特撮の着ぐるみ感を意識したデザインに仕上がっている

『SSSS.GRIDMAN』©円谷プロ ©2018 TRIGGER・雨宮哲/「GRIDMAN」製作委員会

―戦闘シーンを見ていると、怪獣の手足がダイナミックに動かないように見えるのですが、このぎこちなさは意図されたものですか?

雨宮さん「特撮は唯一無二のレガシーだと思っているので、なるべく特撮に出てくる日本の怪獣のような動きにしたかったんです。特撮の怪獣は、CGではなくて中に人が入った着ぐるみ。関節は人の関節に応じてしか曲がらないし、表情も変わらない。さらに言うと、着ぐるみなので目の焦点も合っていないんです。でもそのぎこちなさが魅力で、生き生きしていない方が怪獣として不気味で、わからないですよね」

―わからない?

雨宮さん「当たり前ですが、怪獣は人ではないので意思の疎通ができません。何のために街を荒らしているのか、今どのような感情を抱いているのか、わからないですよね。感情が読み取れないからこそ、不気味で怖い存在として感じられる。『動かさない』ことから逆説的に演出している部分と言えるかもしれません。でも、難しい部分もあって。視聴者は感情がわからないと気分がついていきにくいんです。

たとえば、海外の怪獣映画だと、怪獣は怒るんですよね。表情が変わる。すると、視聴者はハラハラするし危険を感じる。でも、日本の怪獣は表情が変わらない。表情を変えると視聴者の気持ちは動かしやすいのですが、それはある意味で状況をナレーションで説明するような作業なので、極力やりたくなかったんです。何を考えているのかわからない。怪獣はペットではなく動物でもないので、それくらいわからない存在の方が怪獣らしいのでは、という判断ですね」

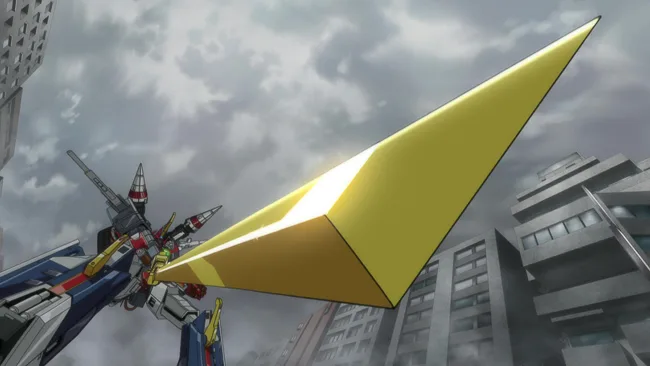

戦闘シーンでは、グリッドマンの代表的な武器「電撃大斬剣グリッドマンキャリバー」を誇張して見せるなど、細部まで迫力を見せる工夫が施されている

『SSSS.GRIDMAN』©円谷プロ ©2018 TRIGGER・雨宮哲/「GRIDMAN」製作委員会

―特撮表現以外には、どのような点にこだわったのでしょうか?

雨宮さん「特撮ドラマには大きく2つのシーンがあります。戦闘シーンと、それ以外の日常シーンです。まず、戦闘シーンはロボットの合体もあるしバトルの絢爛な動きもある。更に3DCGのプロに委託していた背景もあり、ダイナミックなシーンになるのはほぼ確実です。こうしたシーンが見どころになるのはもちろんですが、個人的に力を入れたのは、日常シーンの見せ方。『SSSS.GRIDMAN』の日常シーンでは、各キャラクターの自宅や学校、その帰り道などが頻繁に出てくるのですが、なるべく動かさないシーンにしよう、というのは制作当初から決めて制作スタッフに共有していた部分ですね」

―「動かさない」というのは戦闘シーンとの違いを際立たせるためでしょうか?

雨宮さん「対比を意識したわけではなく、主人公たちの日常をしっかりと見てもらいたかったんです。学校で会話しているシーンひとつとっても、なるべくカメラを引いて空間やその様子ごと見てもらいたかった。どのようなキャラクターなのかをちょっとした会話シーンひとつからでも感じ取ってもらえるようにつくっているので、なるべく退屈させたかったというか……。キャラクターが会話して経過している時間と同じ時間を視聴者にも過ごしてほしかったんです」

『SSSS.DYNAZENON』©円谷プロ ©2021 TRIGGER・雨宮哲/「DYNAZENON」製作委員会

登場人物たちの会話のシーン。引いたカメラワークにより、キャラクターたちの日常の様子を切り取りながら見せている

『SSSS.DYNAZENON』©円谷プロ ©2021 TRIGGER・雨宮哲/「DYNAZENON」製作委員会

―劇中では日常的なシーンの一部が突如、写実的に描かれることもありますよね。あのシーンはどういった意図なのでしょうか?

雨宮さん「単純に写真のような質感のシーンがアニメに出てくるのが好き、というのが第一でしょうか。アニメに写実的なシーンが出てくるとぎょっとする。ある意味浮いている感じがしますよね。その異質さが何かしらをもたらしてくれている、と思っているのですが。

たとえば、傘立てがリアルに描かれたシーンの場合は、『雨が降っている』という演出のひとつでもあります。アニメでは湿度を表現できないので、写実的な傘立てのシーンを入れることで『どれくらいの雨が降っているのか』も表現できますよね。そのシチュエーションを最小限の動きで印象的に見せようとすると、傘を持って歩く、傘を開くなどのシーンはなるべく避けて、傘立てのシーンに行き着く……。こんな鮮やかに意図していたわけではないのですが(笑)」

雨宮氏が説明する傘立てのシーン。写実的な場面を加えることで、アニメでは表現が難しい湿度などを表す演出が、画に奥行きをもたせる

『SSSS.GRIDMAN』©円谷プロ ©2018 TRIGGER・雨宮哲/「GRIDMAN」製作委員会

「動き」は本能をも突き動かす

―動かさないことで、画に奥行きをもたせているとも言えますね。

雨宮さん「たとえアニメーションでも、自分としては大事にしたいリアリティのようなものはあるんですよね。表情で言えば、日本人の表情はそもそもそんなに動かないんじゃないかなと思うんです。笑うにしても、泣くにしても、怒るにしても、破顔するほど表情で表す人ってそう多くないのではないでしょうか。それなのに、アニメのキャラクターだからといって表情がすごく豊かだと嘘っぽくなってしまう。なので、動かさないと言うより、本来動いていない姿をイメージして描いているのかもしれないです。

ただ、難しいのは、表情にしても画にしても、動いている方が視聴者に見入ってもらいやすいのは事実で……。人の、というか動物の本能として、動いているものに注目するのは大前提で、動いていないよりも動いている方が目は引けるんです。動くものを見るのは、本能的なんです」

―すこし難しくなってきました(笑)。詳しく聞いてもいいですか?

雨宮さん「SNSでたとえると、文字のTwitter、写真のInstagram、動画のTikTokがありますよね。本能的に『見てしまう』という視点で言うと、文字を読んだり写真を見るよりも動いている動画の方が見入りやすい。でも、理性的に見ようとすると、『動画<写真<文字』の方が集中して見られるし、伝えたいことが伝わりやすいのかな、と思うんです。この本能と理性は時代が変わっても、揺らぐことのない性質だと考えていて。

この話をアニメーションに置き換えると、ただ画を動かす比率を上げれば見入ってもらいやすくはなりますが、そこから得られる情報量には限りがある。動かない画を増やせば、解釈も複数生まれて、感情やその空間、シチュエーションについては情報量を多く伝えられる。『SSSS.GRIDMAN』 においては、戦闘シーンを本能的に、日常シーンを理性的に描いていると言うと伝わりやすいでしょうか」

―他にも、そうした本能を意識したシーンはありますか?

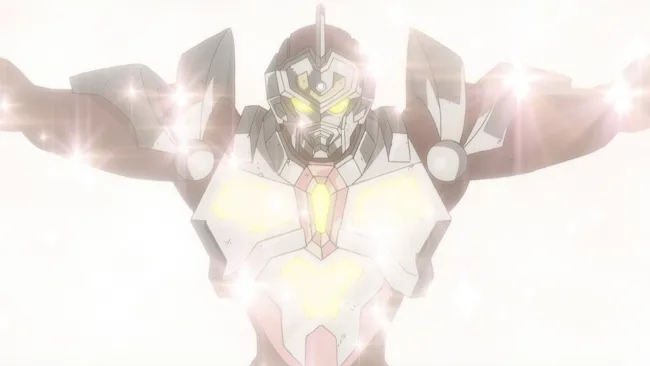

雨宮さん「随所にありますね。怪獣が噛み付くシーンもそうですし、攻撃でピカっと光るシーンもそうですし……。誰が見ても『何かが起こった』と感じるような、動物的に反応できるようなシーンは散りばめています。ロボットの合体シーンの高揚感も、とても本能的に身体が喜んでいるような感じはしますよね。

あまり自覚的ではありませんが、こうした場面があるからこそ、日常シーンのキャラクターを描いたシーンではより静かに、細かな動きや声のトーンなどのつぶさな所作から情報を読み取れるようにしているのかもしれません」

『SSSS.GRIDMAN』©円谷プロ ©2018 TRIGGER・雨宮哲/「GRIDMAN」製作委員会

本能を意識したシーンとして挙げられていた、『SSSS.GRIDMAN』での、攻撃でピカっと光るシーン(上)と、『SSSS.DYNA ZENON』で怪獣が噛みつくシーン(下)。こうした躍動感のあるシーンとの対比で、日常の穏やかなシーンや細かな動きがいきてくる

『SSSS.DYNAZENON』©円谷プロ ©2021 TRIGGER・雨宮哲/「DYNAZENON」製作委員会

―理性的な要素として、盛り込みたかった表現もあるのでしょうか?

雨宮さん「あります。この二作では、キャラクターたちがいわゆるアニメらしくない喋り方をするんですね。集中していないと、ぼそぼそと何かをつぶやいているように聞こえる。でも、現実の会話だとそうした場面って珍しくないですよね。常にハキハキと喋る人もなかにはいますが、その場で直接感情を表に出さない場合もある。キャラクターがその場で生きて、実際に何かを思って喋っていることを考えると、ぼそぼそと喋らせたくなるシーンも出てくるんですよね」

―生きていることを伝えるために、リアルな演技をさせるんですね。

雨宮さん「私の癖でもありますね。ただ、自主制作作品ではなく商業作品なので、そうした表現を取り入れる癖と、視聴者に伝えるための表現のバランスは意識して、泣く泣く好きなシーンを削ることもままあります。自分の好きな表現と視聴者が喜んでくれる表現の、ちょうどいい塩梅を見つけることが今後のひとつのテーマですね」

次の「本能」に挑みたい

―『SSSS.GRIDMAN』『SSSS.DYNAZENON』を手がけられるまでは主にアニメーターとしてキャリアを積んでこられたと思います。アニメーターから監督になるのは、どれくらい大変なことなのでしょうか?

雨宮さん「監督は台本、演出、音響、そしてアニメーションすべての工程に関わるんです。元々原画を描いていた分、難しかったのは、やっぱり描きたくなってしまうことでしょうか。どうしても自ら手を動かしたくなるのですが、監督は制作スタッフがつくってくれたものを判断するポジション。この頭の使い方に慣れるのは大変でした。しかし、自分が原画をやっていないからこそ生まれる面白い画もあるので、そこはぐっと描きたい気持ちを我慢してそれぞれのプロに任せることも大事なのだな、と気づきはじめました。

また、監督として一貫性をもって判断をしなければならない場面などは、気を揉みましたし、未だに頭を悩ませています。昨日OKを出したテイクでも、今日になれば直したくなったり……。アニメーターだった頃にそれで振り回された経験も大いにあるのですが(笑)。でも、これも本能の話ではないのですが、人は体調やその日の気分によって変わってしまうものではないかとも思っていて。自分が矛盾しているとはわかりながらも、皆さんに本当に申し訳ないとは思いつつも、妥協することはできない。その場で少しでも違和感を感じたなら、その感覚を信じてアップデートしてこそ、いい作品ができあがるんです」

―『SSSS.GRIDMAN』『SSSS.DYNAZENON』の次の作品は、両作品の劇場版ですよね。その次に挑んでみたい作品などもあるのでしょうか?

雨宮さん「『キルラキル-KILL la KILL-』『天元突破グレンラガン』を手がけられた今石洋之さんに憧れてきたので、ロボットアニメの原画はまだまだやりたいと思っていますが、いずれは小さい女の子が見るようなアニメをやりたいと思っています」

―変身してバトルするような作品ですか?

雨宮さん「いえ、もっと幼い感じの……。キラキラしていて、言葉も覚えていない子がつい見入ってしまうような作品ですね。もう画面全体が何から何までパステルカラーで、宝石とかきらびやかなものもたくさん出てくるような。

これまでロボットアニメの数々に携わらせていただいたのですが、『本能』の点で言うと、ロボットアニメってあくまでも男の子にマッチした作品だと思うんです。なので、まだ自分からは想像もつかないような小さな女の子が本能的にかきたてられるシーンばかりの作品をつくってみたいですね。あの幼い子どもが反応してしまうエネルギーみたいなものをどうにか掴みたい。そのエネルギーだけで構成されたアニメはいつかつくってみたいなと思っています」

取材・文/梶谷勇介 写真/田巻海

――XD MAGAZINE VOL.04 特集『動く』は、プレイドオンラインストアで販売中です。