近年、企業の提供するサービスと顧客の間に生まれる「体験」は大きく変化している。

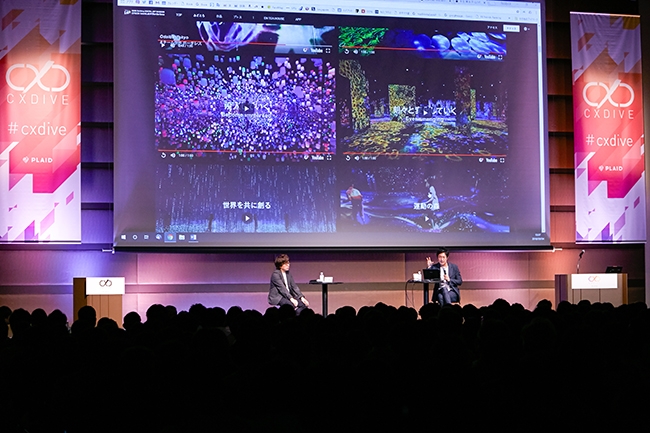

2018年9月4日に開催された『CX DIVE』は、多角的に進化するCXについて「真剣に向き合い、考える」時間となった。

小売やメディア、スポーツなど、多様な領域でCXトランスフォーメーションを牽引するプレイヤーが虎ノ門ヒルズに集結し、熱い議論を繰り広げた。本記事では、キーセッションの模様をお伝えする。

巨大な空間でデジタルアートと一体になる体験を

キーセッションに登壇したのは、森ビル株式会社MORI Building DIGITAL ART MUSEUM 企画運営室長の杉山央氏と、チームラボ代表の猪子寿之氏。

本セッションでは、両社の共同事業であり、大きな話題となったデジタルアートミュージアム「森ビル デジタルアート ミュージアム:エプソン チームラボ ボーダレス(以下・チームラボ ボーダレス)」において、どのような顧客体験を提供しようと試みたのか。その舞台裏が語られた。

「チームラボ ボーダレス」は、10,000平方メートルの空間に、60作品もの最先端のデジタルアートが結集したミュージアムだ。

コンセプトに「Borderless(境界のない)」と掲げられている通り、来場者と作品の境界は存在しない。杉山氏はその体験を「アートのなかに入る」と形容する。

杉山「レーザーのような光を浴びる、トランポリンのように不安定な床の上に立つ。なかにはお茶を立てて飲む作品もあります。来場者は身体を使って巨大な作品に触れ、一体化していく。これが他のミュージアムとの大きな違いです」

来場者を楽しませる“不便”な仕掛け

「チームラボ ボーダレス」のもうひとつの特徴は、迷路のように入り組んだ経路だ。施設内には道順を示すサインや地図もない。杉山氏は「お客様にとっては不便な施設だと思う」と語る。

杉山「入り口に入ると急に三叉路が現れます。地図はありませんから、来場者はどこに向かうかわからないまま、いずれかの道を選ばなければいけません。また、決まった順路もありませんから、すべての作品を網羅できずに施設を後にする人もいます。

一見、不便な環境だと感じられるかもしれません。けれど、来場者には探求するプロセスそのものを楽しんでほしい。そうした想いを事前に来場者に伝えるため、入り口には『さまよい、探索し、発見する』という文字を書いています。実際、多くの方が“さまよう”体験そのものを楽しんでくれています」

利便性を高め、ユーザーにストレスをかけないことが良しとされる現代において、なぜあえて狙って不便さを仕掛けたのか。その意図を、杉山氏は次のように語る。

杉山「今、私たちは最短距離でほしい情報にアクセスできますし、物理的な移動をせずともヴァーチャル世界でどこにだって行けてしまう。だからこそ『チームラボ ボーダレス』では、身体を駆使しなければ得られない体験を届けたいと考えました」

さまざまな境界が溶けるボーダレスな体験を

続いて、チームラボ代表の猪子氏が「チームラボ ボーダレス」の展示作品に込めた想いを振り返る。そもそも「境界の存在しない世界」というコンセプトは、長年に渡ってあたためていたものだったという。

猪子「都市に溢れる人工的な境界を溶かし、本来は自然も人間も一体なのだと思い出させるような作品を作りたいと考えていました。けれど、これを小さいサイズの作品で表現しても、一つの独立した世界の表現にしか見えません。鑑賞した人に一体感を得てもらうには、少なくとも身体よりも大きい作品が必要だと考えていました」

そんな猪子氏にとって森ビルから提案された「チームラボ ボーダレス」の建物は、理想の環境だった。巨大な空間を余すことなく駆使し、猪子氏は主に2つの“境界”を溶かそうと試みた。

猪子「ひとつは、作品同士の境界です。たとえばカラスが動く空間インスタレーション作品では、カラスは決められた部屋だけではなく、ミュージアム全体を縦横無尽に移動している。 独立したコンセプトを持った作品が連続して展示され、ひとつの世界を成り立たせているんです。

もうひとつは、スクリーンの向こう側との境界。作品が表現している世界が、決して画面の向こう側ではなく、自分の身体と地続きであると感じてもらえるような作品を揃えています。

たとえば、会場を飛んでいる蝶は、別の部屋で来場者の身体にまとわりついた蛹のから生まれています。自分がその場に訪れたことによって、世界のあり様が変化する仕組みです」

アートならではの、作品に働きかける体験を生み出す

猪子氏は、こうしたボーダレスな体験が漫画やテレビ、映画などでは再現しづらいと指摘する。

猪子「漫画やテレビ、映画などのエンタメは、自分の身体や意思を一旦忘れ、感情ごと登場人物に没入しますよね。画面の向こうにある別世界のストーリーを楽しみます。

その楽しさも十分知っていますが、『チームラボ ボーダレス』では、世界も人間も『意思』を持った身体であると伝えたかった。作品に働きかける体験を通して、人間は世界を変えていけると実感してほしいんです」

「チームラボ ボーダレス」は一定の不便さと、顧客が自由に意思を働かせられる余白によって、魅力的な体験を提供していた。

顧客を、意思ある人間として捉える。そうすれば、仕掛ける側と受ける側の境界もなくなっていく。

「いかに能動的にサービスを体験してもらうか」を問い、挑戦する姿勢が、これからのCXを考える上で必要になる。