疾走している。とても、しなやかに。

2020年4月、劇場での演劇上演が難しくなったさなかに生まれた劇団ノーミーツは、Twitterに投稿した「短編Zoom演劇」で話題を呼び、演者同士が会わずに物語が成立する3作の長編「オンライン演劇」を有料で上演。3度目の緊急事態宣言下、先日のゴールデンウィークには、海辺から5時間におよぶ特別公演を配信した。

「演者と観客が同じ時間と空間を共有する、演劇というのは、もろいものなんだなと。Wi-Fiが『もろさ』を担保するオンライン演劇を通して、そう気づいた」と、主宰の一人である脚本家の小御門優一郎氏。

劇団ノーミーツのエンジニアリングを支え、オンライン劇場「ZA(ザ)」を発案・開発を率いた藤木良祐氏は「システムは舞台装置。公演中はチャットの声を受けて毎日改善した」と振り返る。

演劇は、果たしてオンラインでも演劇たりえるのか。スクリーン越しの観劇体験が、私たちにもたらす価値とは何なのか。前例も手本もない中で道をつくった1年と、この先を聞いた。

オンライン会議への映り込みが「舞台っぽい」

2020年4月9日午後9:38。開設したばかりのTwitterアカウントから1本の動画が投稿され、瞬く間に拡散した。急速に広がり始めていたZoom飲み会を舞台に、別々の場所にいる者同士がリアルタイムで遭遇する出来事を描いた短編はネットユーザーの心を捉え、再生回数は一晩で約7万回、現在では70万回を超えた。

最初の短編作品「ZOOM飲み会してたら怪奇現象起きた…」

「ノーミーツ」は、NO密、濃密、no meetsのトリプルミーニング。企画・プロデュースを手掛ける広屋佑規氏と林健太郎氏、脚本・演出を担う小御門氏を主宰として旗揚げされた。企画から稽古、本番まで、演者もスタッフも「一度も会わずに」上演するというコンセプトで、5月から年末にかけては3本のオリジナルのオンライン長編作品を上演。9月には株式会社Meetsを設立し、11月にオンライン劇場「ZA」を開設した。

その活動は「文化庁メディア芸術祭」や、広告賞「ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」で評価され、長編3作目の『それでも笑えれば』は演劇界の芥川賞といわれる「岸田國士戯曲賞」にノミネートされた。

演劇が軒並み延期や中止となり、劇場に空白期間が生まれるなか、突如現れた「オンライン演劇」はどのように“開発”されたのか。2020年2月、当時小御門氏が勤めていた松竹をはじめ、興行各社は7月まで公演自粛を決定。歌舞伎担当だった小御門氏は自宅待機を余儀なくされた。そんな折、共通の友人だった林氏の紹介により、オンラインで広屋氏と対面。Zoom演劇という広屋氏のアイデアが、一気に具体化した。

似たような“演劇”のイメージが、小御門氏の中にもあった。

小御門氏「今住んでいるシェアハウスの同居人が、リビングでオンラインミーティングをしているとき、僕が後ろを横切ったんですね。すると画面の向こうの人も知り合いだったので『小御門くんじゃん』と声をかけられて。そのときに『あれ、今の舞台っぽい』と直感しました。

舞台って、固定された場所に人が入ってきたり出て行ったりしながら話が進むので、オンラインでもワンシチュエーションコメディみたいなものができるんじゃないかと考えていました」

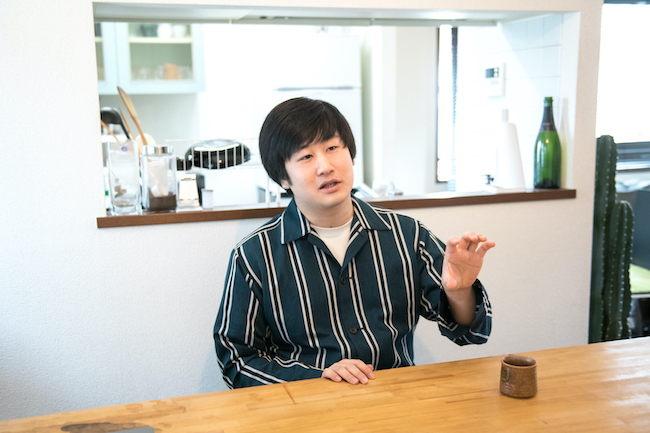

Meets 主宰、脚本・演出 小御門優一郎氏

3人で初めてオンラインミーティングをしたのが4月6日の0時すぎ。オンライン演劇のイメージはすぐに具体化し、小御門氏はミーティングを終えた直後から短編を執筆。もともと付き合いのあった役者陣に声をかけ、実験を重ねて1本目を撮影、9日にTwitter上で発表した。

小御門氏「この数日の間に、会わずに演劇をするコンセプトや『劇団ノーミーツ』の名称も決まっていきました。学生時代から演劇をやってきて、仕事でも舞台に携わってきた身としては、何カ月も劇場で芝居がかからない事態が衝撃的すぎて。ちょうど2月に、自分の劇団での公演をなんとか上演し終えたところでしたが、この先は自分で何かするにも従来の形式はできないのだから、何でもやっちゃえ!という気持ちでした」

長編制作と興行化への挑戦、オンライン劇場「ZA」開設へ

最初の作品をつくる中では、いくつもの気づきがあったという。言葉遊びや掛け合いの工夫を凝らし、役者陣とZoom上で試してみるも、どうもはまらない。

小御門氏「会議やミーティングはそもそも相手の出方を探りながらしゃべるので、『台本があるんだろうな』と感じられてしまう展開は違和感があったんです。そこで、“Zoom飲み”といったシチュエーションと、起こる出来事と順番だけ決めて、あとは役者のアドリブで進めるのが自然かな、と。実際にやってみたらぐっと臨場感が出たので、それで進めることにしました」

前述のように最初の1本がヒットした後も、2、3日に一度のハイペースでTwitter上に作品を発表し、コンスタントに数万から20万近く再生された。エンターテインメントを届けるのが難しくなってしまった時代でも、「どうしたら楽しんでもらえるかをちゃんと考えて提案すれば、みなが見てくれるのだと。また無名の自分にとっては、この先も脚本家を続ける上でのチャンスなのでは、とも思った」と小御門氏。

4月半ばには、早くも興行化の案が挙がっていた。つまり、有料での上演だ。ネットで話題になれば、役者陣や演劇の新しい形に注目は集まるが、生活の足しにはならない。林氏の「興行化して黒字化したい、そうすれば演劇にかかわる人たちにオンラインの可能性をもっと感じてもらえる」という熱い主張を受け、小御門氏は有料公演を前提とした長編を模索することとなった。

旗揚げ公演となった『門外不出モラトリアム』は、家から出られないまま入学しフルリモートで授業を受けて卒業する大学生らが、タイムリープすることで運命に抗う様子を描いた。

旗揚げ公演『門外不出モラトリアム』。演者もオンラインのオーディションで選出。通常、演劇は事前に予定を組んで観にいくが、この公演では数日前~公演中にSNSで口コミが一気に拡散し、チケットは各回の公演直前まで売れた

Twitter上で活動を知り、この1作目を観客として観ていたのが、エンジニアでUI/UXデザイナーの藤木良祐氏だ。先んじて劇団ノーミーツに加わっていた友人から、手伝ってほしいと声がかかった際は「ぜひ」と即答したという。現在は広告会社に勤める傍ら、オンライン劇場「ZA」を中心に裏方としてシステムを支える。

藤木氏は10代のころからエンジニアリングに興味を持ち、高校や大学時代には自らアプリを開発、サービスをリリースした経験も持つ。一方、“物語”に魅せられる原体験は、三谷幸喜氏の作品にあると話す。初めて劇場で演劇を鑑賞したのも、2013年に上演された三谷幸喜作品の『おのれナポレオン』。買っていたチケットは、準主役の天海祐希氏の急病により、宮沢りえ氏が代役を務めた伝説の回だった。

藤木氏「わずか2日で仕上げたとは、とても信じられなかった。生の演者のすごみと気迫が、忘れられない体験になりました。

かたやオンライン演劇は、役者の表情を真正面から観られることに強く心を揺さぶられました。同時に、観劇体験にシステムが関与する余地がすごく大きいな、と。オンラインだと、いわばPCやスマホの画面が舞台で、裏側のシステムは舞台装置です。1作目を観ながら、アイデアがどんどん湧いてきました」

オンライン劇場「ZA」 劇場支配人・開発責任者 デザインエンジニア・プランナー 藤木良祐氏

ノーミーツに参画して早々、藤木氏は「オンライン空間上に“劇場”を建てよう」と提案。毎回システムを使いまわすのではなく、ひとつのプロダクトとしてパッケージ化すれば、テクノロジーとナレッジを効率的に蓄積していける。加えて、他の劇団やエンタメに関わる企業や団体にも、オンライン演劇を開放できると考えた。

藤木氏「それに、自分たちでチケットを売る仕組みを持つ可能性も大きいと思いました。2作目までは外部のチケット販売会社に委託していましたが、公演1分前、30秒前と開演直前に一気に売れていた。自前の仕組みなら、売り方ももっと工夫できます。また、自分たちで顧客情報を預かれたら、パンフレットを郵送するとか、公演後にもメールで情報提供するといったマーケティングもできます。

……そんな構想を一気にプレゼンして、快諾してもらったんですが、まさか2カ月で実装することになるとは(笑)。8月の2作目公演『むこうのくに』で、システム部分のプロトタイプを試し、11月にチケット販売などの部分も備えて正式にオープンしました」

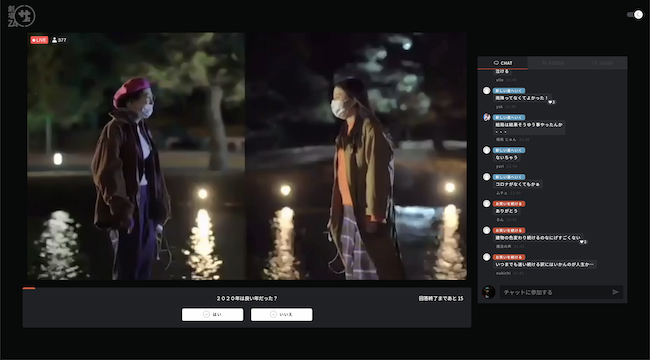

オンライン劇場「ZA」コンセプトムービーより

チャットは「客席」。その声を頼りにPDCAを回す

実は興行化の案が挙がったとき、小御門氏はこのまま「会わない」スタイルで長編が成り立つのか懐疑的だったという。ノーミーツの演劇では各々の役者が場所を移動せず、一堂に会すこともない。また場面転換がないと時間経過の演出も単調になるため、物語に制約がかかる。

小御門氏「短編の場合も、演者のセリフの掛け合いで物語が進むところは演劇らしいですし、言葉を交換するためのビデオ通話ツールはそこに合致していました。ただ、やはり録画を重ねて良いテイクを採用するので、つくっているときの雰囲気は、演劇というより映像の現場に近かったと思います。

長編を構想し始めたものの、やってみないとわからない部分も大きかったです。1作目の『門外不出モラトリアム』を上演してみて、『授業をみなで受けている』といった場所に結びついた動作を複数人でやると、実際にはそれぞれの部屋にいるのに、みなで過ごしているような一体感を持つことができた。場面転換が難しい問題は、なんとか乗り越えられそうだと思いました。

長編をつくって初めて、『オンライン“演劇”』と言ってもいいのかな、という手応えを覚えました」

なぜ、長編作品で「演劇だ」と感じたのか。ひとつは小御門氏が「録画していた短編は映像作品」と話すように、ライブかどうか、演者と観客が時間軸を共有しているかという要素がある。

それをノーミーツの面々が認識したのが、観客がリアルタイムで書き込めるチャットの存在だ。長編公演の前に、YouTubeで即興演劇を生配信したところ、チャット欄に観客が感想を次々と書き込んだ。その反応には、まるで劇場で上演しているような感覚があった、と小御門氏。そこで長編公演でもチャット機能を搭載したところ、思いのほかその役割が色濃くあらわれた。

小御門氏「複数回観てくれている人が『今のところは昨日と違う!』と書き込むと、『本当に生なんですね』と初見の人がそれに応じたり。オンライン演劇では、チャットが『客席』なんだ、と気づきました」

技術を凝らした2作目の長編『むこうのくに』は、10公演で7,000人を動員

チャットの機能は「客席」を補完しただけでなく、従来の演劇にはないオンライン演劇ならではの魅力を確立することにもなった。観客同士のリアルタイムの会話やリアクションの共有は、静かに観劇するのが当然の劇場ではありえないからだ。

劇場でもアンケートを取るが、上演後の感想なので、場面ごとに精緻に観客の声をつかむことは難しい。リアルタイムで“聞こえて”くるその声は、公演期間中の観劇体験を日々改善していく大きな手がかりにもなった。

藤木氏「たとえば主人公があと少しの勇気を出せずに悩むシーンでは、『いけーー!』などと多くの方が書き込んでくれて。そうした反応は、大きなモチベーションになりました。

ただ、それ以上に僕らテクニカルメンバーが没頭したのは、受け手の疑問や不満を即座にキャッチして直していけることでした。『今のところどうなったの?』といった書き込みがあったら、『僕らがつくったものが伝わっていないぞ』と。公演終了後、その部分の画面の構成を見直したりして、翌日の上演までにコードを書き換えることを毎晩やっていました」

観客の戸惑いがセリフや演じ方によるものなら、小御門氏が脚本を直して演者とすり合わせる。「ここまで説明的にすると野暮ではないか」「いや、やはり伝わっていないから見せ方で補完しよう」などと、プロダクト開発で高速PDCAを回すように、細かいチューニングが重ねられた。翌日、その小さな変更に常連客が気づいてコメントすると、それがまたチームの士気を高めた。

藤木氏「世に出したプロダクトの反応が、1,000人規模の顧客の声として返ってくるなんて、これまで体験したことがなかった。過酷でしたが(笑)、明日は今日よりも良い観劇体験を提供していけるのがおもしろくて、作り手として毎日メラメラ燃えていました」

演劇とは「もろい体験」 Wi-Fiが担保する緊張感

もうひとつ、生配信なら「演劇」と言えると小御門氏が感じた要因がある。演者と観客の、互いに影響を及ぼし合う関係性だ。従来の演劇ができないなかで模索した「オンライン演劇」を上演した結果、そこには演劇そのものが持つ普遍的な共創関係があった。

小御門氏「劇場で演劇を観るとき、舞台と客席は一応仕切られてはいますが、観客は同じ空間で異なる世界を生きる演者を観ていますよね。でも万が一、途中で誰かが大声を出したら、その時点ですべてが壊れてしまう。物語に没頭していた一人ひとりの体験は途切れ、演者も多少なりとも影響を受けます。

もちろんわざと大声を出したりはしませんが、しないからこそ観劇体験が成り立つ、そこにある種の緊張感の共有があります。演劇って意外と、もろいものなんです。

一方、オンライン演劇は客席からの妨害はありませんが、演者も観客も各々のネット回線からつないでいるので、通信環境が悪くなったら体験は壊れます。その緊張感は、客席での観劇体験と同じだな、と。本来、演劇がはらんでいるあやうさをWi-Fiが担保していたから、長編をやりながら『これは演劇っぽいな』と感じていたんだと、だんだんわかっていきました」

いずれの長編公演も、幸いシステム側の続行不能で観劇料を払い戻すような事態は免れたが、肝を冷やした場面もあったという。12月30日に大千秋楽を迎えた3回目公演『それでも笑えれば』は、会わずに漫才を展開しようとする女性2人の物語を描いたが、最後まで会わないはずの2人を「実際に会わせたくなって」、公演期間中に小御門氏がラストシーンを書き換えた。

オンライン劇場「ZA」のこけら落とし公演となった130分の3作目長編『それでも笑えれば』千秋楽公演より。通信環境が観劇体験の質を左右するため、ノーミーツのテクニカルディレクターは長編公演の興行に入る前、神社に参拝し‟Wi-Fiの神”に祈っていたという

小御門氏「会わないことを通してきたノーミーツの1年を締めくくる、メタ的な構図を狙いたい気持ちも出てきまして……。でも、公園で2人に出会ってもらおうとしたら、急な変更だったので屋外でのネット環境の検証が不十分で、2人の声もマイクでうまく拾えなくて。配信がひどく不安定になってしまったんです」

寒空の公園で「2人の間にマイクを投げろ!」といったディレクションが飛び交い、藤木氏らが「調整中です、もう少しお待ちください」とあわてて書き込むそばから、客席であるチャット欄は温かい声援であふれていった。

藤木氏「『がんばれ!!』『いつまでも待ってるよ!!』といったコメントで、わーっとチャット欄が流れていって。あれは、うれしかった。

もちろんトラブルは防がないといけないんですが、運営側のリアルも楽しんでくれる方々が多かったことに救われました。お客さんと一緒につくっているんだと、強く実感しました」

世界へ打って出る。オンライン演劇の可能性

2021年に入り、オンライン劇場「ZA」ではコラボ公演がスタートした。サンリオピューロランドを舞台にした『VIVA LA VALENTINE』、通称“ビバラバ”は、登場人物らを1台のカメラで追い50分ワンカットで生配信。サンリオの仲間たちと劇場スタッフが、より良いショーをつくろうと開始直前まで模索する舞台裏と、劇中劇としてのショーが繰り広げられた。

演者だけでなく、企画や脚本や広報など裏方もすべてメンバーが担うプロジェクト「HKT48、劇団はじめます。」では、各公演で奮闘する模様を追い、彼女らの知られざる一面をファンに届けた。他団体との次なる企画も進行中だ。

さらに、この新しい演劇の形は世代も距離も超えて広がっている。全国の若き才能に向けて、劇団ノーミーツは「全国学生オンライン演劇祭」を開催。87作品がエントリーし、3月28日に迎えた決勝生配信では中学生から大学生までが白熱した芝居をみせた。

小御門氏「彼らは僕らよりも、もっとデジタルネイティブです。物語にデジタルを自然に組み込むうまさも予想以上でしたが、オンラインの打ち合わせで、彼らにとっては大人世代である僕らへの対応がとてもしっかりしていたんです。デジタルでコミュニケーションすることと、社会でコミュニケーションを学ぶことが、もうセットになっているんだなと驚きました」

文化祭など発表の場がなくなった学生に「オンラインでもみなで楽しめる。僕らが実証済みだから」との思いで企画した「全国学生オンライン演劇祭」。演劇界や広告界などからそうそうたる審査員を迎えた決勝生配信は、1年アーカイブを公開予定

今後の展望を聞くと、「世界に届けていけたら」と藤木氏。長編公演では「インドから観てます」「LAにいます」といった海外からのコメントも複数見受けられた。

藤木氏「北海道に住んでいる子が、東京でしか上演しない好きな劇団の公演を観に行くのは大変ですが、オンラインなら観られます。客席のキャパシティに制限がなく、直前まで受け付けられるのでチケットの売り方も変わる。『ZA』のメルマガには1万人が登録いただいているのですが、プラットフォームというには小さくても、『オンライン演劇に興味がある1万人』というと価値があると思います。

そう考えると、仮にコロナ禍の影響が落ち着いた後でも、オンライン演劇は従来の劇団や劇場の活動を拡張する手段になるんじゃないか、と。日本の劇団や劇作家はこんなにおもしろいものをつくれるのだと、世界にだって打って出られるのが大きな魅力だし、オンライン劇場『ZA』でも注力したいことです」

小御門氏は、オンライン演劇を重ねたことで、かえってリアルな演劇の良さを実感している。「まず、暗転したくてたまらない。あの闇の中に行きたい」と笑う。物語に没頭し、余韻に浸りながら劇場を出ていく感覚も、オンラインにはないものだ。終演後、現実への回帰をなだらかにする工夫ができると、リアルな観劇体験に近づけるかもしれないと考えている。

小御門氏「それから今、すごく抽象的な物語を書きたいです。リアルとオンラインでは『見立て』の成立度合いが違い、舞台なら『あの人が撃たれたな』とわかる演出でも、オンラインだと芝居とかみ合わずに伝わらないこともあります。画面越しのお客さんの前のめり度もまちまちなので、具象性が必要だというのは、やっていてわかったことです。

僕自身は演劇自体へのこだわりというより、物語をつくりたくてこの世界に入ってきたので、どんな媒体でもフラットに向き合えるのも発見でした。これを機に、ゲームの脚本や小説の仕事にも取り組んでいます。演劇界にいるという自負がある人ほど、もしかしたらオンラインには抵抗があるかもしれない。でも、ぜひ振り向いてもらえたらと思っています」

2021年5月5日、0時から日の出にかけて配信された特別公演『夜が明ける』では、漆黒から淡い水色へと移り変わる海辺の景色そのものを舞台に、波や焚火の音とともに流れる静かな対話の時間を観客と共有した。オンラインでの演劇の形を模索したからこそ、演劇の本質に近づいた劇団ノーミーツ。2年目の幕は、もう開いている。

執筆/高島知子 編集/大矢幸世 撮影/須古恵