「あまりに“テックな”購買体験は、僕は信用していないんです。

人間って本質的には、何百年も前から変わっていないから」

国内アパレル企業で、ユニクロに次いでEC売上高2位につけるベイクルーズ。モール型の外部ECサイトに売上の多くを頼る企業も少なくないなか、同社の自社EC率は約8割と極めて高い。そんなEC部門のトップである同社副社長の野田晋作氏は、デジタル人材を含む240人のチームを率い、画像認識AIなど最先端の技術を取り入れながらも、目線をしっかりと「人」に向けていた。

人は、何に心躍らせるのか。

ECで「憧れ」をどうつくっていくか。

今この時代、顧客にとってファッションブランドの価値とは。

デジタル技術は顧客の利便性を増し、ニーズに沿った商品紹介などで満足度を高めていくこともできる。ベイクルーズも当然、そうやって成果を伸ばしてきた。だが、「ユーザビリティ以外のものを置いてけぼりにしていないか」と野田氏は自問する。ベイクルーズが目指す、デジタルとリアルの融合から生まれる豊かな顧客体験の形を探った。

スタッフとの距離の近さが魅力の自社ECサイト

2021年4月、ベイクルーズの自社ECサイト「BAYCREW’S STORE」では、14周年のキャンペーン企画が次々とリリースされていた。コンセプトは、「ファッションで世の中に笑顔を届けること」。各ブランドから総勢50名のスタッフが参加したスナップコレクションでは、一押しのスタイルに、それぞれの接客やファッションへの思いが添えられた。

14周年企画のトップページ。スタッフの方々の笑顔が印象的だ

キャンペーン期間以外にも、スタッフとの距離の近さが感じられる試みが常に展開されている。スタッフによるライブ配信「LIVE STYLING」では、新作を試着してみせるスタッフに「色展開は?」「後ろも見せてください!」などとチャットで質問が飛び交う。進行を務める、通称“天の声さん”が的確に答えると、リンクされたECサイトから商品が次々と売れてゆく。

JOURNAL STANDARD、IÉNA、Spick & Spanなど人気ブランドを抱えるほか、インテリア、飲食、フィットネスなど幅広い事業を手掛けるベイクルーズ。近年はEC事業が好調で、この3年で約2倍に伸長。2020年8月期のEC売上高は510億円、全売上高1,240億円のうち4割以上を占めている。

特筆すべきは、77%にも上る自社ECの割合。アパレル業界ではECの黎明期、ZOZOなどモール型ECサイトを主要な販売チャネルとする企業が多かった。自社ECを運用するには、ECのシステムと体制を外注するか内製化するかの二択になるが、前者はコストとスピードが、後者は技術力がそれぞれ課題になるからだ。今でこそ各社が自社ECに注力しているものの、自社ECが外部ECをこれほど大きく上回るケースはめずらしい。

自社ECの伸長の要因について、野田氏は「第一に、取り組むのが早かったこと」と話す。サイトを立ち上げた2007年から数年は、グループ内に複数あるブランドごとの組織構造に、ECという横串を通していった。

各ブランドが店舗販売のみに注力していたところに、新しい販売チャネルを整備するには、既存の仕組みや手順を改めなければならないこともある。心理的な障壁の解消も含めて、調整には苦労が伴った。加えて2014年からは、他の主要なアパレル企業に先駆けて、物流拠点から在庫、会員データやポイントプログラムまで、店舗とECの一元化に着手。2年をかけて統合し、オムニチャネル化を完成させた。

ベイクルーズ 上席取締役副社長の野田晋作氏

野田氏「リアル店舗での販売がメインの業態でEC事業を立ち上げるには、在庫から顧客情報、ポイントプログラムまで、店舗とECの統合が大きなテーマになります。僕らは取り組みが早かったぶん、考え得るさまざまな要素の統合も早くから見通し、実装してきました。

また、各ブランドにファンがしっかりとついてくださっていることも、現在の伸長を支える要因のひとつです。商品自体は従来通りブランドのカラーを出しつつ、裏側の仕組みは統合し、お客様に不便や不都合のないようにしてきました」

顧客の心理にしっかり沿わなければ

ファッションの世界に魅了され、販売のアルバイトを経て同社に入社した野田氏は、PRを経て2007年にECの立ち上げに携わった後、長く飲食や新規事業を担当。十数年を経て2020年9月に改めてEC部門のトップに就任した。自身の立場が現場から徐々に経営サイドへと移るなか、自社ECの活況も目に入っていたが、いざ任されると、内製システムの完成度に驚いたという。

野田氏「僕がECから離れている間、本当に進化していました。ファッションにもデジタルにも長けたリーダーたちが、それぞれの期間をけん引してくれていたおかげです。

特に、運用体制とロジスティクス――注文を受けて倉庫から商品を出荷し、お客様に届けるまでの流通の仕組みが勝敗を決めていると思います。デジタル系のメンバーの専門性が高く、内製だからクイックに改善でき、自社専用のロジスティクスだから15時までの注文で翌日届けることができる。小売業こそ、外注すべきではないと思っています。

一方で、まだまだ足りないところもある。ファッション誌を起点に一大ブームが起きていた時代は終わり、情報接触の場が細分化して、顧客のニーズは多様化しています。無数の取捨選択をしている顧客の心理にしっかり寄り添って、きめ細かに文脈をつくっていかなければ、すぐに切り捨てられてしまいます」

ECとしてのシステムや運用体制の完成度は高い。課題は、より細かく顧客心理を捉え、応えることにある。そう考えた野田氏はまず、毎年実施しているNPS調査から得られた、約2万件のアンケート回答に目を通した。すると、圧倒的に多かったのが「ほしいものが買えない」という声だった。

特に年間購買金額が大きく、店舗とECのクロスユース率も高いロイヤル顧客ほど、この要望が強かった。そこでまず、熱心なファンの不満を解消することを優先課題と捉えた。

手始めに取り組んだのは、売り切れてしまった際にレコメンドする商品の精度を高めることだ。以前は、該当商品を閲覧した他の顧客が実際に購入したものを提示する、閲覧と購買データに基づいたレコメンドを実践していた。だが、それはあくまで他人の過去のデータに過ぎない。そこで画像認識AIを導入して、該当商品と似ていて在庫がある商品を瞬時に提示するようにした。

野田氏「実装して半年ほどですが、想定以上によく選んでいただいています。店頭でも、たとえば希望の商品でサイズがなかったら、スタッフが自分の知識や肌感を頼りに、似寄りの商品から『これならMをご用意できます』と提案します。これとよく似ていますね」

アンケートでは、「店舗は気後れする、ECでは知らないブランドに出合えて嬉しい」という意見もあったという。「そうした方には、利便性や買いやすさ、価格訴求が有効だろう。ロイヤル顧客の体験の質を向上するのとは、また違う取り組みが必要」と野田氏

利便性があればいいのか? ECで「憧れ」をつくるには

売り切れの際、画像認識AIで似寄りの商品を提案することは、顧客の期待に応える一助になっている。だが「それはあくまで対処法」と野田氏は話す。本来目指すべきは、顧客に似寄りの商品で手を打ってもらうのではなく、ほしいものを望み通りに購入してもらうことだからだ。売り切れの商品は「再入荷お知らせ」のメール登録ができるが、メールを配信すると多くの人が一斉に開封するため、またすぐに売れてしまう。結果、不満が募っていく。

この状態を根本的に解決するなら、生産の領域に踏み込まざるを得ない。その手間をいとわず、ベイクルーズでは部門間の垣根を越え、デジタルとリアルを包括した需要予測のプロジェクトをスタートした。顧客の心理に寄り添い、期待に応えるための、第一の改革だ。

野田氏「売り切れだからと別商品を勧めるのは、言ってしまえばつくり手の理屈です。再入荷をお待たせするのも僕らの都合で、お客様は夏のシーズンの洋服を6月から着たいわけです。

一方、ビジネス上では在庫を余らせてセールをするのは避けたい。シーズン始めに高い期待値で購入した商品が、後にセールになっているのを見ると、顧客満足を大きく毀損します。だから、少し足りないくらいの生産数に留め、定価で売り切れにしたいのも本音です。

極論は、すべてのお客様の要望に応える数を過不足なく生産して、ぴったり売り切ること。ECのデータと精度の高いAIを活用すれば、需給のギャップをゼロに近づけることができます。また、そうなれば資源やCO2も削減でき、ちょっとエコ素材を使うよりもずっと、企業の社会的責任を果たすことにもなります。つくったものを売る、いち販売チャネルとしての役割を脱却して、ビジネスをドライブさせる重要な要素としてECを捉え直そうとしています」

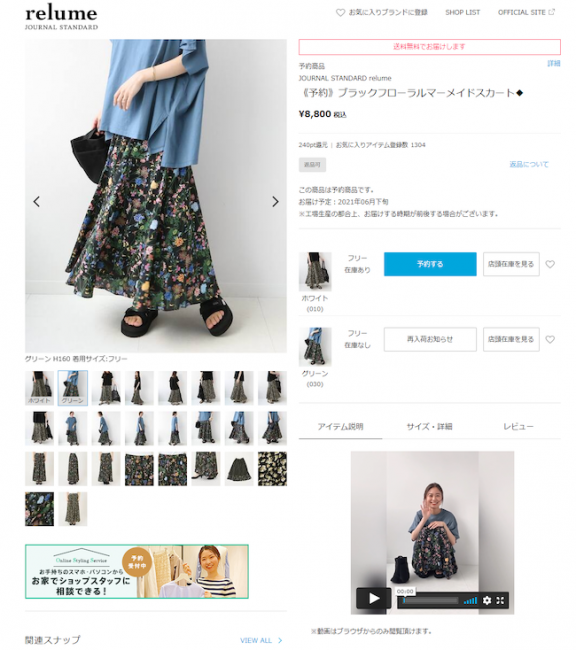

たとえば受注生産による予約商品の拡充も、需要予測策のひとつだ。購入者のレビューはつかないが、一般販売の商品と同様に着丈や素材感などの情報、スタッフによる着用写真や動画が豊富な上に、基本的に返品もできるので判断に困らない。これならほしい人に確実に届けられ、さらに予約数やお気に入り登録数、閲覧の動向が本発売以降の見通しにも役に立つ。

予約商品の一例。通常商品も含め、右下のようにスタッフの着用動画を添えている商品が多く、イメージがつきやすい

売り切れ状態の解消に加えて、今もうひとつ重視しているのは、ファッションブランドならではの特別感の醸成だ。これが今、同社が着手した第二の改革と言えるだろう。UI/UXの改善や利便性の追求、またスタッフとの親しみやすい距離感の醸成には「一定の手応えがある」と野田氏。だが同時に、スマートフォンやPCの画面上で最適化してきた体験は、どうしても店舗空間と同じにはいかないことを課題としていた。

街を歩いていて、あるいは商業施設のなかで、ふと店舗のディスプレイに目が留まる。一歩足を踏み入れると、商品の配置や見せ方、スタッフの着こなしや振る舞い、店内に流れる音楽までも一体となって、そのブランドらしさが伝わってくる。直感で惹かれる服に触れると、身に着けたときの気分が自然と沸き起こってくる……。そうした体験を通して、ファッションブランドは顧客の愛着を育ててきた。

心斎橋PARCO内のPlage心斎橋店

ECで、いかに「憧れ」をつくるか。洋服や靴をECで購入することが当たり前になった今だからこそ、長らく飲食などリアルな現場でのブランディングに携わってきた野田氏の経験が活きる。「ECとして売上・利益を立てる」ために走ってきた部門全体の目線を引き上げるために、部内で議論を始めている。

野田氏「利便性はとても大事ですが、僕らはAmazonになりたいわけじゃない。インターフェースが使いやすく、親しみやすければ十分かというと、決してそうではありません。ファッションって、それ以上に美しさや憧れをつくっていかなくてはいけない。それが、ファッションの存在意義じゃないかと思います。

メゾン系の店舗を訪れると、入り口では黒服が迎えてくれて、入るだけで自分が特別な存在になった気分になれますよね。接客も空間もとびきりで、店を出てショッピングバッグを持って歩くだけで、高揚する。そういった要素は、ECという場にまだまだ盛り込む余地があります」

直近で急務とするのは顧客の不満解消の取り組みだが、同時にECでも憧れを育てていくことは、中長期でブランドが存続していくために欠かせない。デジタルの現場では技術革新が先行し、また数字でさまざまなブラックボックスが可視化されていったぶん、これまでは数字で判断することが正義とされてきた。その点を、野田氏はチューニングしようとしている。

野田氏「ABテストで効果が高かったAの施策に寄せて、ビジネス成果が上がる。それも正しいけど、見逃していることもあるよね、と。ここで置いてけぼりにしている、ユーザビリティ以上に大事なものをすくい上げることが、僕が手をつけるべきことです。

ブランドを長期的に維持するためには、Bを選ぶべきときもあると思います。それは、経営側が判断するしかありません。もっと素敵なもの、本当に美しいもの、人の心に訴える情緒的なものを、僕らはECでも提案できる。ファッションビジネスにおけるECの意味は、ただ便利に買えるだけじゃない、そうした部分にもあると思います。

技術を存分に活用しながら、情緒的な価値も大事にする思想を、しっかりとデジタルのチームに浸透させること。それが、ずっとファッションをやってきた僕の今の役割だと思っています」

Deuxième Classe 青山店

スタッフの活気とアイデアが顧客に還元されていく

現場では、野田氏のEC部門着任に先行して、ファッションブランドのDNAとデジタルのDNAの融合が始まっていた。2020年9月、コロナ禍の影響もありECが急拡大した際に、リアル店舗の事業でブランドを知り尽くした精鋭約30名が、ECの各ブランド運営のチームに配属された。こうした異動が奏功し、お互いの文化の理解が進んでいる。

デジタル系の人材はどの業種でも不足しているが、同社はこの数年で多くの中途人材を採用できている。志望動機のひとつは、自社を中心に先進的なパートナー企業を交えて、最先端の取り組みができること。加えて、「顧客の“顔が見える”から」という声が大きいそうだ。

前職がデジタル系のサービスや、デジタル専業の支援会社などの場合、顧客の反応を体感するのはなかなか難しい。その点、リアル店舗と連動するベイクルーズのECでは顧客の反応がダイレクトに得られ、それがやりがいにつながっているという。「何か施策をするにしても、意外とデジタル系のメンバーから『それは顧客にとってどうなんだろう』と声が上がる。頼もしいです」と野田氏。

また、店舗を中心とする小売のECではよく起こりがちな‟店舗vsEC”の構図も、すでに乗り越えている。前述のように情報の統合を終え、現在ではスタッフの評価体系も含めて整備されている。

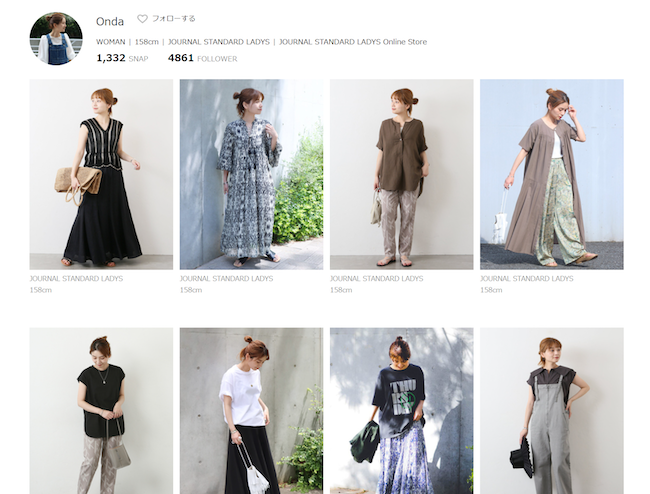

販売スタッフが投稿するコーディネートは人物ごとに一覧でき、気に入ったらフォローもできる。画像はJOURNAL STANDARDのEC店舗スタッフ、Ondaさん。リアル店舗の出身で、約5,000人の顧客にフォローされている

野田氏「僕が店頭に立っていたころは、お客様がいない時間は服をたたむか掃除しかすることがなかった。今は、自分のコーディネートをアップしてフォローしてもらったり、そこから商品が売れれば成績になったりするので、稼ぐ手立てが増えています。厳密な金額との連動ではありませんが、お客様の支持を人事評価ランクに組み込んでいます。

店頭ではそこまで目立っていなかった方が、オンラインではすごく人気になることもありますね。昔はプレスがブランドを代表してメディアに出ていましたが、今では様変わりしました。地域性や店舗のタイプを超えて、お客様が本当に魅力を感じるスタッフが、注目を集めていく。ある意味、公平になったと感じます」

同社の「人」を見つめる姿勢は、スタッフに対しても同じだ。

野田氏「『すべてにおいて“人”ありき』というのは、創業時からの経営理念です。どのブランドも、上の指示や、マーケティング的にF1層が狙い目だからなどの理由でつくったわけではなく、誰かが『素敵だ』と思うものを形にしてきたのが僕らの会社です。だから、みんながもっと個性を活かして、活躍できる環境を整えていきたいと考えています」

顧客が店舗とECを自由に行き来するようになり、スタッフの側も統合された顧客体験を肌で感じながら仕事ができるようになった今、企画の幅が広がっている。

直近では、これまでECで時折実施していたポイント付与キャンペーンを経営側の判断で止めたところ、「どうしたらオンラインで魅力を感じてもらえるか」と考えたスタッフが音楽ライブを発案。ライブ中は、画面を下にスクロールするとアーティストが着用するアイテムなどが見られ、「このTシャツほしい」「色味がお似合いです」といったコメントが寄せられた。好評につき、第二弾、第三弾と続いている。

野田氏「ポイントや値下げも、お客様にとっては重要な要素だと思います。ただ、そうした方々は、もっと安いものがあればそちらを選ばれます。ですから、ECと店舗のどちらかのみのインセンティブもなくしていくつもりです。

ファッションはやはり、価格だけじゃない。『素敵だからほしい』と思っていただきたい。

そんなつながりを築いていくのに、音楽のようにお客様が見たいコンテンツを提供して、その流れのなかで商品にも興味を持ってもらえたらいいと思います。現場も『楽しいっす』と言っていて(笑)。新しいアイデアを、どんどん形にしていってほしいですね」

では、ベイクルーズが目指す理想的な顧客体験とは。ECによる需要予測を全社に展開しながら、「店舗でもECでも、ほしいものがほしいタイミングで買える状態を実現する」と野田氏は力を込める。

野田氏「それこそが、デジタルとリアルが融合した先にある、僕らがお客様に寄与する形だと思います。さらに今、社会に閉塞的なムードがあるなかで、ファッションが与えてくれる情緒的な価値をもっとお伝えしていきたいと考えています。

そのためにも、まずは商品の企画力。それ自体は昔から変わらない絶対条件ですが、ものづくりの側にデータをフィードバックすることで、企画力を底上げしていきます。

そして、ただのスペックではない情報を掘り下げて、メディア化していくことが目下の課題です。それこそ雑誌の第一特集、第二特集のように、文脈をもってファッションの豊かさや奥行きを感じていただきたい。ユーザビリティの向上に必死で食らいついてきた数年があったからこそ、次の段階にぐっと踏み出せるし、そうしなければと思っています」

顧客もスタッフも、リアルな感覚の地続きでデジタルを使いこなしていく。その変化を捉え、また自ら変化を起こしながら、ベイクルーズはこの時代におけるファッションブランドの存在意義を顧客に提案し続けていく。

執筆/高島知子 編集/大矢幸世 撮影/須古恵