千葉県は佐倉市、京成電鉄・ユーカリが丘駅を降りると、北側のエリアを循環するかわいらしい鉄道が走っている。不動産会社の山万が運営する『山万ユーカリが丘線』だ。同社が戦後としては民間で初めての鉄道事業許可を受け、1982年に開通させた。

駅から、これも山万が整備した歩行者専用のデッキを歩くこと数分。スーパーやスポーツクラブ、佐倉市の出張所も入る建物の中に、同社のユーカリが丘支店と、リフォームなどの住宅ショールーム『ユーカリが丘 街ギャラリー』がある。案内されたのは、その中にあるシアタールームだ。

「移住を検討される方には、まずこちらでユーカリが丘での暮らしをご紹介しています」と、山万 企画部の久須見裕文氏。

15分ほどの映像が終わると、スクリーンがスルスルと上がる。窓ガラス越しに見えた隣室には、250ヘクタールの街全体の精巧なジオラマが広がっていた。映像のあと、今度はこの部屋で、エリアの特徴や開発者としての山万の思いを直接話すのだという。

ユーカリが丘へのスムーズな興味の喚起に、訪れた取材陣も思わず圧倒されそうになる。

営利企業でありながら「売る物件は年間200戸」と自ら成長を制限している山万。一方で不動産販売に止まらず、鉄道やバスといった公共交通を走らせ、保育園や民間交番までも運営する。

ビジネスの“当たり前”にとらわれない事業運営を続けて50年。行政・住民との三位一体の街づくりについて、久須見氏に話を聞いた。

年間200戸しか売らない。「成長管理型」の経営理念

山万は約120人の社員数で、エリア内の不動産開発・販売および鉄道事業運営を推進。さらに8社のグループ法人により警備やホテル、造園、農業生産、保育園など子育て事業、医療介護サービスを手掛けている。

あくまで不動産業が主軸の同社が、多岐にわたる周辺事業を展開する背景には、現会長・嶋田哲夫氏の「暮らしやすさ」への強い思いがある。たとえば鉄道事業は、京成電鉄の駅からやや離れた場所に暮らす人にも「駅徒歩10分」の快適な住環境を提供するためだ。バスの案もあったが、当時は排ガスなどの問題が大きかったことから鉄道を選択。ゴムタイヤを使用するなど、騒音や振動にも配慮されている。

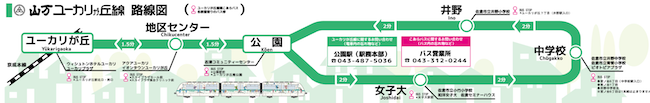

「ユーカリが丘線路線図」より

2009年には、バスの実証実験を開始。電気バスを経て、クリーンディーゼルを導入した。きっかけは、当時70代だった嶋田氏が「もう10分も歩けない。同じように感じている方に、補助交通を出そう」と決断したことだ。事業認可を得るには一定数の車両が必要でハードルが高かったため、昨年まで10年間あまり、実証実験として無料で走らせていた。

さらに昨年ようやく事業化した『こあらバス』では、経路検索サービスを提供するIT企業のジョルダン、そしてパナソニックとともに、今年5月から「顔認証乗車システム」による料金支払いの実証実験を行っている。

久須見氏「特に高齢者の方だと、交通カードや小銭を出すのも億劫で、それが家にこもる一因にもなります。そうした小さなストレスを解消していくのが目的です」

顔認証の仕組みは、2013年に分譲したタワーマンションに入場システムとして先行して取り入れており、この9月には鉄道でも料金支払いの実証実験を開始した。「新しいもの好きな会社なんです」と、久須見氏は話す。

山万 企画部 久須見裕文氏。大学院でコンパクトシティやサステナブルシティを研究するなかで山万を知り、「すでに実践している会社があるのか」と驚いて入社したという

かつて大阪で繊維業を営んでいた山万が、不動産業に軸足を移したのは1960年代。取引先の倒産によって取得した湘南の山を、会社の存続を賭けて切り拓き、家を建てた。そうして生まれたニュータウンの住居は飛ぶように売れた。

中心部にレジャー施設や商店街をつくるなど、当時としては画期的な施策も行った。だが、用意した住居が売れれば山万の仕事は終わる。それは、短期間に作り上げて分譲し手離れさせる、現在もデベロッパー業界では当然の「分譲撤退型」の開発に他ならなかった。

久須見氏「責任者だった嶋田には、『この街が30年経ったらどうなるのか』という懸念が残りました。そこで、次に手掛けるエリアでは街づくりに長く関与し、その発展に携わりたいと考えたんです。

縁あって1971年から着手したユーカリが丘での開発では、それを実践すべく『成長管理型』という経営の在り方が掲げられました。以降ずっと踏襲し、自らの成長速度を管理しています」

山万ユーカリが丘線の車窓から京成電鉄の駅方面を臨む。ニュータウンにはめずらしい、中央に広大な森を擁する構造だが、あえて「市街化調整区域」として緑を残しているそう

実際に開発初年度から現在まで、同社は「年間200戸程度しか住宅を販売しない」と決めている。物件はあるのだから売ってほしいと懇願されても、「申し訳ございません、お待ちください」と伝えて山万の考えを説明するという。

久須見氏「私も営業経験があるので、歯がゆい思いをしたこともあります。でも、我々は地域全体の年齢構成や小学校の子どもの数など、複数の指標を見ながら毎年の分譲計画を立てており、『需要があるから売ればいい』とは思っていないんです。

長い目で見たときに、どのような需給バランスなら住民の方々に不自由なく住み続けていただける街をつくれるか。そういう考えのなかで判断を重ねて、今があります」

住み続けられる街づくり――子育てと高齢者福祉

山万がユーカリが丘で掲げるのは「住み続けられる街づくり」。言い換えると、子ども時代から青年期を豊かに過ごせて、親になっても安心して子育てや介護に取り組め、自身が高齢となっても暮らせる、一連の営みに寄り添う活動だ。そこには同社独自の、さまざまな工夫が凝らされている。

たとえば、独自の住み替えシステム「ハッピーサークルシステム」。ファミリー層と高齢者では、求める住宅の形や場所が異なる。住民がライフサイクルに合わせて移り住めるよう、山万は仲介手数料なしで住居を100%買い取り、エリア内の次の住居を提案している。

そのため、ユーカリが丘の駅前に複数建築しているタワーマンションには、郊外の一軒家で子育てを終えた世代が「駅近で便利」と住み替えるケースが3~4割を占めるという。買い取った一軒家も山万がリフォームし、今度は若い世帯を誘致する。

久須見氏「開発初期に分譲した場所は、どうしても先に高齢化が進みます。そのままにしておくと、たとえば夏祭りで区域ごとに出店を出してもらったり、お正月に餅つきをしたりする際、餅つきの仕方は知っていても実行が難しくなる。

伝統を受け継ぐためにも、若い人が常に流入しながら、各世代のバランスが取れていることが大事だと思っています」

毎年10月末に実施している「ユーカリフェスタ」。ユーカリが丘商店連合会が主催し、駅の中央通りで仮装パレードなどを行っており、2020年で25回目を迎えた(提供:山万)

一方で、「住宅を用意するだけでは不十分」と久須見氏。1990年代後半から注力しているのが、少子化対策と高齢化対策を両輪で進めることだ。前者の観点では、認可保育園を3つ、無認可保育園を1つ、さらに学童保育施設を8つ運営し、現在計800人ほどの子どもを預かっている。

最初の一歩は、行政に先んじて「託児のニーズ」を察知したこと。当時は女性が結婚・出産したら退職するケースが大半だったため、佐倉市としては待機児童はいないと捉えていたが、山万は独自のアンケートによって「保育園さえあれば働きたい」という母親の潜在ニーズを捉えた。

そこで1999年に無認可園の開設に踏み切り、4年後に認可を取得。その後は公立も他法人も次々と保育園を開設し、少子化の時代にあって、ユーカリが丘では過去10年で15歳未満の人口が42%も増えている。

また、高齢者福祉に関しては2002年、ユーカリが丘を「福祉の街」とする全体構想を発表。北部エリアを中心に開発を進めてきた。

福祉施設は一般的に土地ではなく建物に補助が出るため、不便でも地価の安いエリアが選ばれることも多い。しかし、それでは家族が訪れにくいので、山万では交通の便を重視してきた。50〜60代の世代が「自分の親を呼び寄せたい」と希望した際に訪問や介護をしやすく、自分たちの老後にも安心感を持ってもらうことを意識している。

さらにグループ内の社会福祉法人では、一般的な高齢者施設のほか、学童保育と高齢者のグループホームを一体化した共生型の施設も運営。世代を超えた交流が自然と生まれ、地域を活気づけている。

久須見氏「住民の視点で必要なものは、まず我々としてあるべき姿を考え、どうすれば実現できるのかを模索します。社員一人ひとりに、『山万も住民の一人』という意識があるんです。

住民・行政・山万の三位一体の街づくりを掲げ、もちろん自分たちだけでできないことは公的機関に働きかけて、連動することもあります。街の安全を守ることは、そのひとつです。たとえば駅前の歩行者専用デッキは、人と車の空間を分けるために設けたものです。また警備会社を設立して、全国的にもめずらしい『民間交番』の運営も担っています」

民間交番「ユーカリが丘防犯・防災パトロールセンター」。ボランティア組織や商店連合会とも連携し、グループ警備会社のワイエム総合サービスが2004年から運営している(提供:山万)

“話を聞く”ためのチームがエリア内の全7,800世帯を訪ねる

なぜ、ここまで「住みやすさ」を的確に捉えられるのか。その理由は、山万が街に溶け込む仕組みと、徹底した傾聴の姿勢にある。

第一に挙げられるのは、社員の7割ほどがユーカリが丘に在住していること。新入社員は入社後は街にある社員寮に入居し、いち住民となって自治会の行事にも参加する。

次に、住民が使いやすい窓口を設け、いつでもアクセスできるようにしたこと。以前は山万グループの各社が別々の場所にあり、問い合わせ先も異なっていた。だが、住民にとってはすべてが「山万」。たらい回しを防ぐために窓口を一本化し、『くらしの応援団』と名付けた。

ユーカリが丘『くらしの応援団』。ひとつのフリーダイヤルにかければ、無料相談から有料サービスまで、さまざまなサポートが受けられる

また、「エリアマネジメントグループ」という部署の社員が、4人でエリア内の全7,800世帯を常時訪問している。住宅リフォームなどの受注ノルマは一切ない。困りごとの芽や、価値観の変化の兆しを見つける役割だ。

久須見氏「普通、ピンポンと誰かが訪ねて来て『困ったことありませんか?』と言っても対応しないですよね。我々は訪問エリアを決めているので、数回目には顔と名前を憶えていただき、次第に『あの人に電話してみようか』と指名で連絡をいただけるようになります。

訪問してお聞きするのは、他愛もない、井戸端会議みたいな情報です。『隣のおじいちゃんが施設に入られたよ』とか、『あの家が空き家になったようだ』とか。なかには『あの施設が最近きれいじゃない』など、我々への苦言もあります。これらを、社長をはじめ本社・グループ会社で共有して対策を急いだり、企画部門が新たな提案につなげたりしています」

さらに3〜4年に一度、全世帯アンケートも行っている。100問にも及ぶ重たい内容だが、回収率は3割と、そのボリュームに対して異例の協力を得られているという。

久須見氏「『山万なら何とかしてくれる』という期待の現れだと受け止めています。開発当初は、何もない野原に鉄道を走らせたり、他のニュータウンで類を見ないタワーマンションを建てたりといった構想を話しても、どなたも信じてくださらなかったと思います。それを着実に実現してきたから、今の期待があると感じます。

保育園の話もそうですが、『困りごと』が顕在化してから動いても遅いんです。対策が整ったときには、すでに出て行かれているか、少なくとも住みたくなくなっているか。よく“かゆいところに手が届く”と言いますが、『かゆいかな、と思ったらもうかいてもらっていた』みたいな街づくりが必要だと思っています」

ニーズが顕在化する前に、手を打つ。求められている本質的な価値をつかみ、住民にアジャストさせた提供方法を考える。その象徴的な事例が、『ユーカリアプリ』から『ユーカリID』へと続く取り組みだ。

福祉や教育、安全・安心などと並んで「高度情報通信化」を街づくりのキーワードのひとつに掲げる山万は、全世帯にケーブルを引き、テレビ視聴やネット利用の環境を早くから整えていた。さらに、“Wi-Fi”という言葉も今ほど知られていなかった2010年、NTTと組んで、全世帯にタブレット端末を配布したというのだ。

久須見氏「情報流通の媒体が紙からWebへと移る過程で、新しい情報網の在り方を模索していました。高齢者の方にも操作しやすいタブレットなら、我々のつくる『ユーカリアプリ』を通じて地域のお得な情報やイベント内容などをお伝えできると考えたのです。

取り組みとして少し早すぎましたが、思いがけず、東日本大震災を機に爆発的に浸透しました。情報が錯そうするなかで、『山万が言うならそれほど間違っていないだろう』と、アプリにアクセスする習慣ができました」

以降、生活者が一人1台スマートフォンを持つようになり、コミュニケーションの手段としてもアプリより簡単なLINEが浸透するなかで、山万は一人ずつ固有のID「ユーカリID」を発行。属性に合わせたメッセージ配信や、スタンプラリーなどのイベントで活用している。以前から設けていたポイント制度もIDとひもづき、LINEとプラスチックカードが共存している。

住民に役立つ情報やサービスを提供する。可能なら、それぞれ最適化した内容を……というIDの考え方は、前段で紹介した顔認証の仕組みにも通じている。顔はまさに、各人で異なる“情報”だ。そこで、いずれ「顔情報」をIDとする構想がある。仮に事故に遭った場合、身元が分からなくても、顔画像の認識を通して第三者が基礎疾患やアレルギーなどを確認できる。

「IDの経緯は、ずっと紆余曲折で……」と久須見氏は振り返るが、この変遷はまさに社会環境と住民のデジタル受容度の変化に対し、山万が密に対応してきた結果だと言える。

街が変わるには、我々が成長しなければ

成長管理型の事業経営では、おのずと毎年の売上・利益の上限が見えており、販売戸数を制限しているから営業担当が突出した成績を収めることもない。そのため、社員への評価は数値実績を加味しながらも、「強引な営業をしていないか、満足度高く対応できているかという『CS(Customer Satisfaction)』をより重視している」という。

安定した業績の一方で、社員に必要なのは「新しい能力を身に付けること」と久須見氏は話す。ユーカリが丘の住民は安定的に増加しているが、今後は新築の供給からリフォームや建て替えへ比重が増し、よりソフト面での生活の充実も求められる。

久須見氏「必要なサービスが変わったからといって、社員をどんどん増やすわけにもいきません。おのずと、今いる人のなかで能力の幅を広げ、住民の方々にとっての価値を高めていかないといけない。

社内には、不動産から社会福祉、さらに医療サービスの仕事へ移った人もいますし、鉄道の運転士を志して入った結果、今バスを運転している人もいます。変化を成長の機会と捉え、『街がよりよくなるために自分たちが変わらなければ』という姿勢が大事です。実際にみながそう認識していますし、だからこそチャレンジの幅があります」

当初の開発コンセプトから現在の取り組み、今後の開発計画までが網羅された冊子「夢百科」。内容を更新しながら版を重ねている(画像は第12号2版)

住民に必要なものを把握し、整備していく。それは通常、行政が果たす役割だ。となると、ユーカリが丘の住民は、山万を行政のように受け止めているのだろうか。住民の間で、山万とはどのような存在なのかを聞くと、少し間を置いて「そこにあるもの、でしょうか」という答えが返ってきた。

いち民間企業が“いて当たり前の会社”になっているとしたら、それは簡単に成し得ることではないだろう。住民に寄り添い、常に快適に暮らせるよう活動してきた積み重ねで今がある。その姿勢は、平時に限らない。前述の東日本大震災の際も、2019年に相次いで千葉を襲った台風の際も、山万は地域密着の企業として大きな役割を担った。行政と連携する傍ら、独自に全世帯へ安否確認をしたり、水やお米を配布したり。

久須見氏「自助・共助・公助と言いますが、共助としてできることを最大限やるのが我々の役割だと考えました。『ユーカリの人は山万の家族だ』という嶋田の思いがあり、家族が困っているなら助け合うのが当然という発想が全社に根付いています」

1971年に開発を開始して、今年でちょうど50年。山万では、さらに次の50年に向けた設計図をはっきりと描いている。構想の出発点にある課題のひとつは、昼間の人口が少ないこと。近々、国道に交わる道路が開通してエリア内を通るため、新たな人の流れを生み出したいという。広大な緑を活かした観光や農業体験など、新しい魅力で「関係人口」を増やす考えもある。

もうひとつは、どうしても就職や進学で流出する20代の人口の維持だ。手始めに、駅前のモール内にシェアオフィスをオープン。若者の多様な働き方を後押ししながら、活躍の場を求めるアクティブシニアも呼び込み、ともに学んで活動できる仕組みを構想中だ。「文化を醸成する場所や空間を、意識的に提供していきたい」と今後を見据える。

久須見氏「それでも、ベースにあるのは『住み続けられる』街づくりです。地域に密着した企業として、50年続けてきたことを今後も続ける責任がある。急激な成長をせずとも、きちんと事業を持続できる仕組みをつくることが大事だと思っています」

住民の視点で、時には自らも住民のひとりとして、必要だと思われるものを徹底して具現化してきた山万。50年を経て「いつもそこにある」存在となった会社は、これからも街の人たちとともに、時代に応じた価値を生み出していく。

執筆/高島知子 編集/佐々木将史 撮影/須古恵