「地域の文化が残るかどうかはわからない。それは僕らが決めることではないけれど、まず“知る機会”を持ってもらえたら」

そう話すのは、うなぎの寝床 代表取締役の白水高広氏。福岡県八女(やめ)市を拠点に全国の伝統工芸品を扱う同社は、自らを「地域文化商社」と称する。ただ“もの”を販売するのではなく、“地域文化”を流通させているという意味を込めている。

これまで、形あるプロダクトを通して知る機会を広げてきたが、2019年から「体験」の提供にも注力している。「ものの流通だけでは、消費されてしまう」という課題意識からだ。グループ企業のUNAラボラトリーズで、生産地へのツーリズム事業や伝統工芸の体験プログラム、宿泊施設の運営などを始めている。

漆喰の壁の古民家が立ち並ぶ八女に白水氏を訪ね、多角的に事業を展開するうなぎの寝床の考えと、そこから生まれる多層的な顧客体験について聞いた。

地域文化にアクセスできる接点を増やす

福岡・博多から車で小一時間。八女市の中心の雰囲気は、都市部とは一変してレトロになっていく。夕刻の気持ちよい風が吹くなか、浴衣を着た女性のグループが散歩をしながら『うなぎの寝床 旧丸林本家』をのぞく姿が見える。

八女市や久留米市などを擁する筑後地方は、筑後川が悠々と流れ、昔から農業や林業が盛んだ。阿蘇山の火山灰の影響で良質な石が採れ、肥沃な土壌で栽培されていた綿花は「久留米絣」(くるめがすり)にもつながった。地域固有の豊かな文化が残っている。

そうした地勢を背景に、うなぎの寝床は2012年、筑後地方の魅力を伝えるアンテナショップとして開業。現在は主に『うなぎの寝床 旧寺崎邸』『うなぎの寝床 旧丸林本家』の2店舗とECによる小売、オリジナル商品を企画開発するメーカー、それを全国の事業者に展開する卸、という3つの顔を有している。

全国各地の伝統工芸品を扱う『うなぎの寝床 旧寺崎邸』

その土地に根差したプロダクトを販売する旧寺崎邸は、地域文化を体現する商品を扱う店として『NATIVESCAPE STORE』と位置づけている。一方、オリジナル商品の『MONPE』や『HAORI』、また各地のつくり手との共同開発商品は『UNA PRODUCTS』と総称し、旧丸林本家で扱う。

地域文化の維持や継承に、強い課題意識があるのだろう。そう白水氏に尋ねると「実は僕自身は、それほど思い入れがなくて」との言葉が返ってきた。

白水氏「僕は佐賀の出身ですが、八女で開業したのは妻の地元という縁で、いわば偶然。地域の文化やプロダクト自体に自分が強く興味があるのかも、ちょっとわからないんです。

ただ、地域の歴史やさまざまな文脈を有する価値あるプロダクトが、単に‟知る機会”がないだけで埋もれている状況は、あまり良くないなと感じていて。ものや体験を通して、地域文化にアクセスできる接点を増やすのが大事だと思って、この仕事をしています」

うなぎの寝床 代表取締役の白水高広氏。写真は旧寺崎邸の裏手の縁側にて

公式サイトより「織物編物・染めのしごと」の商品一覧。ほかにも陶磁器・ガラス、木、竹などの素材や、衣・食・住などさまざまな切り口で閲覧できる。約200社の生産者はそれぞれ「つくりて紹介」で解説

今あるものに光を当てる。“リノベーション”の発想

人々の“知る機会”に目を向ける同社の事業について、白水氏は「“リノベーション”に近い発想」と話す。今あるものを改修して、受け手に新たな価値として提示する。

ここには、大分大学で建築を学んだ自身の経験が影響している。在学時、業界では気鋭の建築家が斬新な建築で注目を集める一方、リノベーションに取り組む建築家も出始めていた。白水氏も「新たにどんどんつくる必要はないんじゃないか」と感じていたという。

白水氏「それで建築関係には就職せず、のちにうなぎの寝床を一緒に立ち上げる、大学の友人だった春口丞悟とデザイン事務所を始めました。地域の人からの依頼を細々と受けていたら、そのひとつが地方新聞で紹介されて。それを機に福岡県庁の方から、厚労省の雇用創出事業『九州ちくご元気計画』に声をかけてもらったんです。

僕らはその推進員として、地域の商売の課題を聞き、いろいろな専門家を紹介したり勉強会を開いたりしていました。その経験が、すでにある要素を結びつけて見せ方や仕組みを再編集していく、今の事業につながっています」

八女では1991年の大型台風により多くの建物が損傷し、その改修を中心に街づくりが始まっていた。2012年、改修された古民家の一つである旧丸林本家で、白水氏は最初の店を開いた。

白水氏「『ここで何をすべきか』の相談に乗るうち、気づいたら自分が借りる話になり、印鑑を押していた(笑)。2017年に開設した旧寺崎邸、さらにアーティストとの企画展などを行う『OHAKO 旧大坪茶舗』や、この9月にオープンしたばかりの書店『うなぎBOOKS 旧塚本邸』も、すべて地域の古民家利用の相談に乗るなかで実現していきました」

旧寺崎邸の外観。改修された古民家を店舗にしている

機能的、文化的、視覚的に訴えた『MONPE』の人気

すでにある要素を再編集し、多くの顧客に支持されて成長したオリジナル商品の代表にMONPEがある。もんぺの機能や要素を分解し、今の生活者にフィットするよう解釈し直した。

きっかけは、2011年に八女伝統工芸館が準備していたもんぺの企画展だ。白水氏と春口氏がサポートし、もんぺを「日本のジーンズ」と銘打ったところ、NHKをはじめ4社のテレビ局が紹介。来場者は5日で約2000人という盛況ぶりで、売れ行きも想定を大きく上回った。

初期の「もんぺ博覧会」の様子。会場では歴史を展示しながら1,500本ほどのもんぺを並べた

白水氏「もんぺは戦時中の活動着が発端で、着物をほどいて動きやすいズボン型にしたもの。そこから農作業着になり、一時は相当量が久留米絣を使ってつくられていました。それが近年はすっかり廃れ、廃業する業者さん、織元(おりもと)さんも相次いでいたんです。

ただ、もんぺって着てみるとすごく着心地がいいんですよね。文化的な背景もあるし、言葉の響きもおもしろい。もっといろいろな人に着てもらえるんじゃないかと思って、通常だと“伝統工芸久留米絣展”といった名称にするところ、あえて『もんぺ博覧会』と打ち出しました。

博覧会でたくさん売れると、織元さん方も俄然やる気を見せてくれて。『来年も』ということになり、主催も僕らが担って続けてきました。コロナの影響で少しお休みしていますが、再開するつもりです」

『MONPE』特設サイトのトップページより。さまざまなシーンに溶け込むMONPEを写真とインタビューで紹介。写真右は、うなぎの寝床の初期メンバーでバイヤーの春口氏

翌年からは、もんぺの型紙を企画・販売。これが大きく当たった。型紙を商品化したのは、「着物が余っているから自分でつくりたい」という、筑後地域に暮らす周囲の方々の声を受けてのことだ。

生地巾の都合から、想定より細身にできあがったため「現代風MONPE」と銘打って販売すると、このデザインが好評に。以降、工芸品を扱う複数の事業者から卸の要望を受け、結果としてメーカーという顔が生まれた。

柄に応じて、糸を染色部分と白い部分に染め分けてから織っていく、先染め織物の久留米絣。今ではうなぎの寝床が久留米絣の生産量の約2割を仕入れている

この細身の型で、久留米絣ではなく全国各地の生地を使ったMONPEもつくっている。たとえば沖縄の南風原花織(はえばるはなおり)や広島のデニムなど、生地が変わるとまた違う風合いになる。

白水氏「八女の古民家でお店をするのも、メーカー業も、周囲の声に応えていたら新しい役割ができていました。今ではほかにも、伝統産業のWebサイトや動画制作を請け負ったり、組合の活動を支援したりもしています」

縦に柄を表現した「たて絣」のMONPE。ほかに、従来は柄が入るのが基本の久留米絣に「自分だったら柄ものはハードルが高い」と無地の生地でもつくり始め、人気商品のひとつになっている

ECを介して全国に顧客を抱えるが、その属性やどんな好みの人かには、こだわりはない。卸す先も、同じような地域の個店からEC事業者、『家庭画報』や『通販生活』といった雑誌まで幅広い。

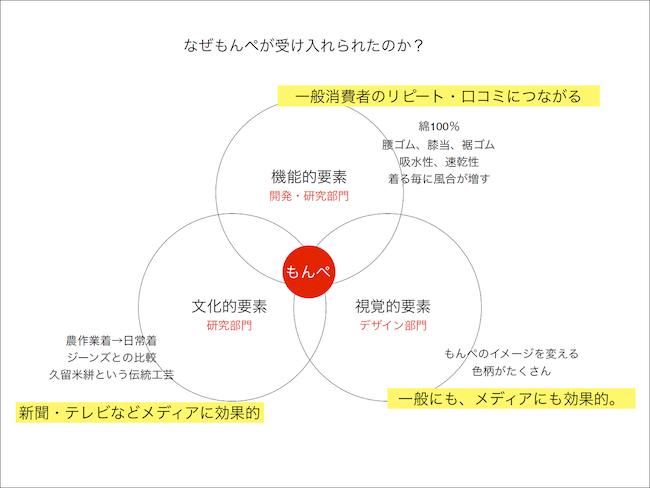

その多層的な状態を支えているのが、緻密に設計された商品開発の考え方だ。どのプロダクトにも「機能的要素」「文化的要素」「視覚的要素」を見いだしている。MONPEなら、動きやすく扱いやすいという機能があり、文化や伝統を掘り下げればメディアとのコミュニケーションの材料になる。柄や色など視覚的な要素は、顧客にもメディアにも魅力的に映る。

白水氏によるMONPEの分析。どの商品も、3つの観点でどれくらい分解できるかを検討するという

「いろいろな人が解釈できるようにしたい」と白水氏。提供側から価値を定義してブランディングするのではなく、受け取り方は顧客に委ね、支持されたらその評判を蓄積していく。

白水氏「すべての商品で、異なる提案の切り口を考えています。たとえば陶器のコップだと1,000円から6,000円まで幅がありますが、一つひとつに対して『生活用品として捉えたらこうかな』『文化的背景に魅力を感じる人から見るとこうかな』……と。

ひとつの商品の魅力やそれが生まれた文化的意味を、どれくらい複数の視点でひも解けるか。その数だけ想定顧客層を設定している、と言えるのかもしれません」

ローカルではなく「ネイティブ」の文化と風景をつくる

各地のつくり手と、さまざまな顧客との出合いを生み出しているうなぎの寝床。だが一方で「『地域のものは何でも良いもの』という考えは捨てたほうがいい」と白水氏は語る。

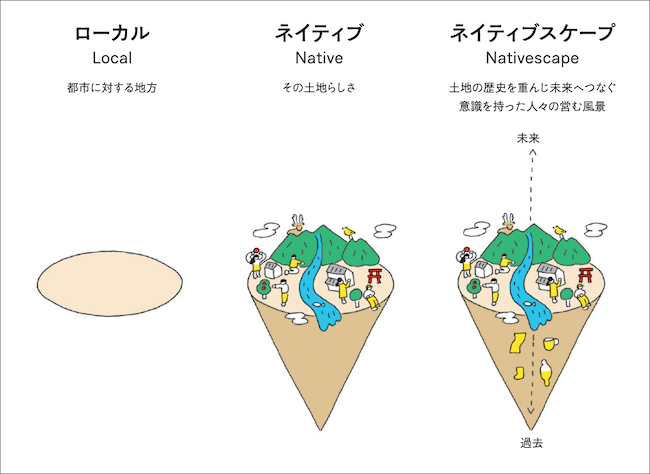

その思いは、「ローカル」ではなく「ネイティブ」という言葉を使うことからも見てとれる。都市との対比で浮かび上がる価値ではなく、その土地固有の価値、その土地らしさを感じられる文化を「ネイティブ」と呼び、その風景を未来へつなごうとしている人たちがいる状況を「ネイティブスケープ」という造語に表した。

白水氏が整理している「ネイティブスケープ」のイメージ

ネイティブスケープでは、つくり手がその土地の資源を使ってものをつくり、流通・小売を介して生活者が手に取ったり、時にはその土地を訪れたりしながら文化交流が生まれていく。この循環を各地で促し、地域の文化を過去から未来につないでいく役目を担うのが、「地域文化商社」と定義している。

各地の文化をまとうプロダクトを集めた旧寺崎邸を『NATIVESCAPE STORE』と呼ぶのは、この考えの象徴だ。こうしたイメージは当初からあったが、「NATIVESCAPE」という言葉にできたのは、2020年にコロナ禍の影響で休業した際のこと。つくり手と生活者、そして自社との関係を改めて考えるなかで言語化した。

とはいえ、うなぎの寝床に「地域文化を残す」強い使命感があるわけではない。残すか残さないかを決めるのは「僕らではなく、その文化を目にしたり体感したりした方々」と白水氏。

白水氏「それは、事業を始めたころから意識していました。地域文化商社として対話を重ねて、結果として文化が残ればいいとは思いますが、循環がうまく続かない場合もある。淘汰されるなら、僕らは映像や写真、道具などを通して文化をアーカイブできればと思っています」

兵庫・播州織の技法を生かしたtamaki niimeのショール

こうした概念のもと、創業して以来、着々と支持を集めていたうなぎの寝床だが、同時に白水氏は課題も感じ続けていた。それは「ものを買っただけで、つくり手や地域文化を“知った気持ち”になってしまう」ことだ。

顧客が増えていくと、地域文化に惹かれて商品を購入する人だけでなく、単に生活用品として購入する人の割合も大きくなった。すると、以前はなかった「傷がついている」などのクレームも受けるようになった。

白水氏「生産の現場に行けばわかるんです、それは傷じゃないって。でも、言うだけでは伝わらない。そもそも現場と生活者がとても遠く、身の回りのものがどこでどうつくられているのかを全然知らないのは、僕も含めた生活者全体の課題です。

ものだけだと、消費されていく。単にものとお金を交換しているのではなく、地域文化とお金を交換している意識を持てるように、ものの背景を知る『体験』を増やさなくてはと思うようになりました」

白水氏自身も、生産の現場を体験して初めて「こんなにいいものが知られていないなんて」と実感することが多いという。そのように“自分ごと”にならないと、地域に関わろうと考えるプレーヤーも増えない。

白水氏「そのためには『体験』や『滞在』の提供が必要だろうと、実は2014年ごろから思っていました。

状況が整い、ようやく着手できたのが2019年。シンクタンクのリ・パブリックと合弁会社のUNAラボラトリーズを立ち上げ、九州内の生産者を訪ねるツアーや、藍染や久留米絣を織るなどの体験企画を提供し始めました。同時に、九州の魅力をさまざまなテーマで発信する雑誌『TRAVEL UNA(トラベルユーナ)』を定期刊行しています」

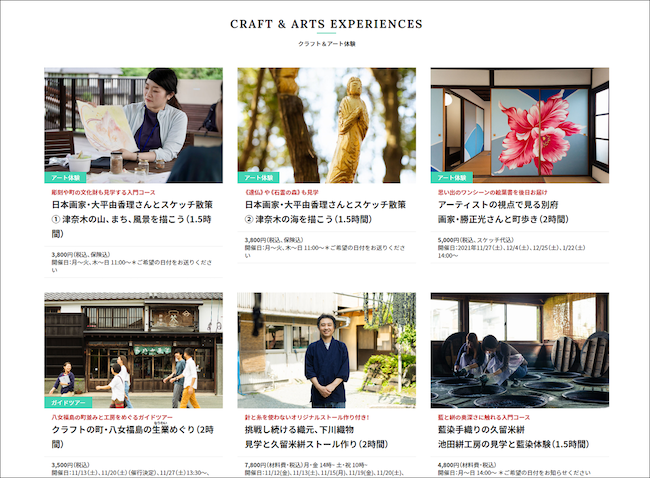

UNAラボラトリーズのサイトより、ツーリズム紹介ページの「クラフト&アート体験のコーナー」。その土地に根差したつくり手やアーティストの手ほどきで、地域文化に触れることができる

さらに2021年10月、八女の古民家を改装して「Craft Inn 手 [té]」をオープン。藍の部屋、竹の部屋、和紙の部屋は、それぞれの素材を扱うつくり手のプロダクトで彩られている。

白水氏「つくり手や地域の人も、生活者にしっかり自分たちの思いを伝え、それを換金する――つまり経済価値に変えていく必要があります。それがあまりできていないのが地域の問題であり、魅力が伝わり切らない要因でもある。UNAラボラトリーズでは、これを『体験』として昇華しようとしています。

宿とツーリズム、そして出版がUNAラボの柱です。ものづくり以外に、食や自然、お祭りなどもテーマにしていけたらと思っています」

「Craft Inn 手 [té]」の1室、藍の部屋。福岡県広川町の久留米絣の織元、藍染絣工房5代目の山村研介氏が手掛けている。宿のためにしつらえた家具や照明などは、BtoBを中心に販売も予定

ツーリズムも設計を間違うと、訪れる地域の資源や資産の「消費」につながってしまう。そうならないよう十分配慮しながら、興味を持つ人には段階的に踏み込んでもらえる流れも想定している。現地ツアーから、自分で手を動かす体験プログラムへ、さらにその土地に長期滞在したり、移住してインターンとしてつくり手の卵になる可能性もある。

いずれの関わり方も、適切な方法で支援していく考えだ。この流れに乗る人が増えると、地域文化はどんどん“自分ごと”になっていく。

白水氏「インターンの希望者が出てきたら、家も手掛けてみたいですね(笑)。

うなぎのスタッフにも、はじめは数年の勤務のつもりが、八女が“第二の地元”になって親御さんが遊びに来たり、結婚して子どもが生まれたりしている人がいます。そんな、地域と仕事と暮らしが混ざっていく状況を、ほかの土地でもどれだけつくれるかが重要かなと思っています」

顧客の熱量をあえて高めない。淡々と長く続ける

新たな取り組みを続ける白水氏にとって目下の課題は、ものを扱ううなぎの寝床と、体験を扱うUNAラボラトリーズの連携だ。

そもそも事業体を分けたのは「向いている人材の性質がまったく違う」から。ものを扱う人は生産現場にも興味があり、ものの良し悪しを見極める目があるが、情報や体験に価格をつけたりすることが苦手だという。一方で情報や体験を扱う人は、ものを判断するのは苦手でも、概念的な価値や体験価値を見積もることができる。

その両方を俯瞰しながら、マネジメント体制の整備を進めている。その先には、八女での一連の事業をコンセプトモデルとして、他の地域に応用する構想もある。実際、周囲から「あの地域でやってほしい」といった声もかかっている。

白水氏「僕らが主体になるより、ノウハウを渡して現地の人が担うのがいいなと思っているんですけどね。

地域は文化意識は高いのですが、経済意識はまだまだ低いことが多い。その課題を念頭に見渡すと、『今ここを埋めておかないと後々大変そうだ』という穴が空いているのに気づきます。その穴を、予防医学的に淡々と埋めてきたような感覚ですね。目の前のものを改修してきた、まさにリノベーションです。

穴が埋まっていくと『面』になりますよね。その地域にすでにある事業同士が結びついたり、新たな事業によってつながったりして、経済効果が上がると経済意識も高まります。それが結果的に、文化的にも経済的にも豊かな地域になるために必要なんじゃないかと思います」

地域文化への接点を増やし、ものと体験の両方を提供するなかで顧客層も広がり、ファンと呼べる熱量の高い人も増えている。ただ、それは単なる結果だ。長く続けるために、むしろ短期的な熱量の“爆発”をつくらないようにしている。

白水氏「ファン向けの企画やサービスもないし、何周年記念、とかもやったことがない。採用活動でも、もともとのお客さんやファンだという方は避けています。思い入れが強すぎてしまうし、実際にはすごく地味な仕事だから。

もちろん、うなぎの扱うプロダクトや体験を気に入って、地域文化が身近になる人が増えるのはうれしいことです。ただし僕ら自身は常にフラットな視点で、商社として地域文化の流通を担い、経済を回し続けていきたいと思っています」

うなぎの寝床は、来春に開業を控える「ららぽーと福岡」への出店が決まっている。多様な価値観を持つ人が多く行き交う都市部への、初めての出店。そこではまた新しい顧客層と出会うだろう。都市に設けた接点から実際に地域にどう誘導できるかは、次の実験だという。

多角的な取り組みの優先順位は、締切の近い順に。目の前の穴を順番に埋めていくから「今後も何をするかはわからない」と笑う白水氏。地域文化と生活者の橋渡しは、この先も淡々と、しかし縦横無尽に続きそうだ。

執筆/高島知子 編集/佐々木将史 撮影/勝村祐紀