再開発が続く東京・下北沢。2025年の駅前広場の完成に向けて、駅周辺の様相は日々変化している。そんななか、京王電鉄は2022年3月、井の頭線の高架下を中心とするエリアに複合施設「ミカン下北」を開業した。

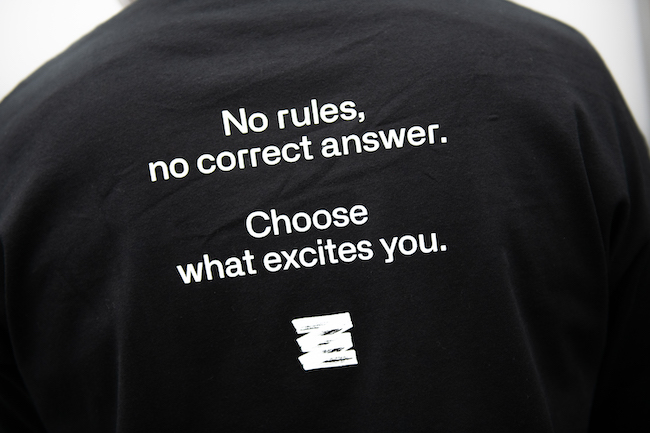

“ミカン”とは、未完成の意味。ミカン下北では、“実験”という概念を大事にしている。“ミ”にも英字の“Z”にも見えるロゴは、書き損じをペンでぐしゃぐしゃと消しつぶす様子を表し、「間違えてもやり直せばいい」という思いが込められている。今回お話をうかがった、京王電鉄の菊池祥子氏、角田(つのだ)匡平氏が2本指の組み合わせで示してくれたのは、施設にかかわる人たちで共有しているロゴを模したハンドサインだ。

「街を訪れる人や暮らす人だけでなく、街で商売をしている、あるいはこれから事業をしたいプレーヤーのチャレンジを応援する仕組みをいくつも設けています」と角田氏。そうした多様な人々が、好影響を与え合うような循環を生み出そうとしてきた。

「ようこそ。遊ぶと働くの未完地帯へ。」をコンセプトにした新たな施設で、走り抜けたこの1年。現在どのような手応えを得ているのだろうか。

遊ぶと働くの未完地帯――なぜ“働く”に注目したのか

下北沢の駅から徒歩数秒、井の頭線の渋谷方面に伸びる高架下のスペースを中心に立ち上げられたのが、ミカン下北だ。タイ料理や韓国料理など各国の飲食店が並ぶ通路を抜けると、2フロアの「TSUTAYA BOOKSTORE下北沢」に突き当たる。施設の東端には世田谷区が運営する「図書館カウンター下北沢」が新設され、地域住民の利便性が増した。

さらに建物内には、ワークプレイス「SYCL(サイクル) by KEIO」も設けられている。開業を機に、施設に沿った歩道も整備され、朝夕は通勤や通学の人、犬の散歩をする人などが行き交う。昼から夜、特に週末は食事や買い物を楽しむ人でにぎわい、下北沢の街歩きルートの一部としてすっかり街になじんでいる。

「ここ、昔は何がありましたっけ、とよく聞かれるんです」と、ミカン下北の立ち上げを担った菊池氏は話す。

かつてこの場所は、盛り土(低い土地に土を盛って平坦にすること)の上に線路があった。再開発に伴い、土を撤去し橋梁を架ける形で線路を高架化し、空間が誕生。京王電鉄はその活用を長年にわたり計画し、高架下を金網で囲った期間限定のイベントスペース「下北沢ケージ」などを運営しながら模索してきた。

菊池氏「私が開発責任者として参画したのが、開業の約2年前でした。その時点で建物の形は決まっていて、一般の方向けの店舗以外にスタートアップのオフィスも誘致しよう、という方向性は定まっていました。それから、協業パートナーやテナントさんと具体的に準備を進めるうちに、“働く”の要素の割合が高まり、この施設を言い表すにふさわしい『ようこそ。遊ぶと働くの未完地帯へ。』というコンセプトにつながっていきました」

京王電鉄 開発事業本部 開発推進部 開発担当課長の菊池祥子氏。ショッピングセンターや商業施設の運営、住宅開発、また京王ストアでコンビニなどの事業の見直しや新規事業立ち上げを経験したのち、2020年夏から「ミカン下北」のプロジェクトに参画

そもそも、街の中心部にある商業施設は「遊びに来る」人を対象としているのが一般的だろう。それが塾やカルチャースクールだったとしても、あくまでそこでお金を使う人を顧客としている。その点、遊ぶだけでなく「働きに来る」場所としても下北沢を捉え、コンセプトの2本柱の1つに据えているのは、ミカン下北の大きな特徴だ。いわば、単一だった顧客像に働く人を加えて、複層にしたのだ。

一見、多彩な飲食店街が目を引くが、このエリアで働く人や事業を起こしたい人を後押しする仕組みが複数設けられている。メンバーの交流も盛んな、前述のSYCL by KEIOを拠点に、いくつもの企画が展開しているのだ。下北沢でやってみたいことを自由に語り合う「下北妄想会議」や、その妄想の実現を応援するプログラム「studioYET」、また入居テナントと毎月実施する店長会をあえて「作戦会議」と呼んで先々のアイデアを出し合うなど、奥が深い。

SYCL by KEIOの様子と、「下北妄想会議」のひとコマ。SYCLのメンバー、ミカン下北のテナントの店長やスタッフ、さらに街で事業をする人なども加わって新しいアイデアが次々と生まれる(写真提供:京王電鉄)

「街への期待を上げる」が合言葉

このような動きのある施設運営に至った背景には、鉄道会社として、沿線の開発事業に対して抱える課題があった。

菊池氏「これまで京王電鉄では、『人が電車で移動し、駅に集まる』という前提で駅を中心にした街の開発を続けてきました。しかし同時に、もはやその前提を変えるべきでは、という危機感も強まっていました。

背景には、複数の要因があります。まず、社会全体の人口の減少と、リモートワークの加速などによる乗降客数の減少です。加えて京王電鉄でいうと沿線開発が成熟し、自社の開発の用地が少なくなりつつあります。さらにECの広がりによって、リアルに店舗を構えることの意味が問われるようになりました。

そうすると、それぞれの駅を“点”で捉え、駅ごとに小売業やテナント賃料による不動産業を成り立たせるという従来の考え自体を見直さないといけない。駅から“面”を広げるように新しいサービスや提案を重ねて、地域の方々や来街者に『これまでとは違う価値』を提供しなければ、鉄道や付帯事業を続けられなくなるという懸念があったのです」

特に商業施設の運営では、賃料が主な収益源という従来の構造だと、テナントの候補は「一定の賃料を払い続けられる」中規模~大規模の企業になりがちだ。するとどの駅前も均質化し、それぞれの街の魅力が薄れてしまうこともある。

もちろん、現在進行形のビジネスを一気に転換するのは難しい。主要な駅での、これまでの流れを汲んだ事業と並行して、京王グループとして次の時代を見据えた挑戦の場となったのが、下北沢だった。

菊池氏「『街への期待を上げる』を合言葉に、駅を拠点に何ができるか模索していきました。

人々の期待を高めるには、短期的な収益だけを見ず、長期的な視点でこの先のよりよい街をつくる“種まき”も大事です。そこから、街を訪れて楽しむ人だけでなく、下北沢で働く人や事業を展開する企業も視野に入れ、私たちと一緒に魅力をつくるプレーヤーを増やす発想が生まれました。

街の魅力をつくる人が増えれば、それに惹かれて街を訪れる人が増え、新たな消費が生まれて魅力をつくる側に還元されます。もちろんつくる立場の人だって遊びますし、遊びに来た人が今度は魅力をつくる側にも回ってほしい。街のユーザーとプレーヤー両方の期待を高めて、経済面だけでなく楽しさや熱量、人の循環も促せたら、魅力的な街になっていくうねりを起こせるのではと考えました。それが、コンセプトの“遊ぶと働く”につながっています」

施設の象徴的な場所、大階段。公募により「ダンダン」という愛称が決まった

企業としてこうした取り組みに踏み切れたのは、前述の下北沢ケージの運営経験も大きいという。

2016~19年に設置していた下北沢ケージでは、街の広場として開放しながら、ナイトマーケットやトークイベントといった企画を展開。たとえばコロナビールが提供したテントサウナのイベントなど、事業者のアイデアを受けた企画も多く、場所があれば「こんなことをやりたい」と手を挙げる人たちと出会えるとわかったという。

誰かの遊びや楽しみは、別の誰かが仕事として提供している。その人たちはまさに働いているのだという気づきも大きかった。「賃料を払ってもらう事業者」というより「一緒に何かをできる人」という視点でプレーヤーを誘致したり発掘しようとしたりしたのは、今回が初めてのことではないかと菊池氏は話す。

そもそもミカン下北自体も、開業前から複数の協業パートナーとタッグを組んでいる。1社はオフィスのリーシングやコミュニティ運営を手掛けるヒトカラメディアで、働くことへの着目やどう盛り込むかをともに考案してきた。現在はSYCL by KEIOの運営をはじめ、複数のプログラムを支援している。

もう1社はクリエイティブを担当したKonel。同社に京王電鉄としての考えを洗いざらい話し、案を出し合うなかで、“ミカン”の名称も挙がった。トライ&エラーを重ねて進化し続ける場所、間違えても消去ではなく上書きしていく場所……そんなイメージから派生して、“実験”をキーワードにしようと方向性も固まった。

一般的に、ロゴやコンセプト開発などのクリエイティブは納品して手離れすることが多いが、Konelはオウンドメディア「東京都実験区下北沢」の運営を京王電鉄とともに行っている。さらにミカン下北のテナントとしても参加し、クリエイティブスタジオ「砂箱」を設けている。「“実験”という提案を受けて、それならぜひKonelさんもここで実験してもらえたらと思ってお誘いしました」と菊池氏。ヒトカラメディアにしてもKonelにしても、それぞれ異なる視点と得意領域が、ミカン下北の実験を加速させる要因となった。

京王電鉄とKonelが運営するオウンドメディア「東京都実験区下北沢」(記事:「飲食店が突然“小劇場に”!ミカン下北で仕掛けられた実験『THE ONE TABEL SHOW』が目指す、演劇の新しい可能性。」)

「これ、京王さんがやってくれるんですよね?」という誤解

菊池氏が中心となって立ち上げを準備する傍ら、開業後に運営責任者となる角田氏も、2021年の春ごろからプロジェクトに加わった。遊ぶ人と働く人、と2つの顧客像を描いたとはいえ、対象となる人はあまりにも広い。ターゲットを絞り込まずに運営を考えるのは難しくないかと問うと、「難しさはあまり感じない」と角田氏は答える。

角田氏「そもそも、僕らはここを単なる商業施設だとは思っていません。顧客を属性ではなく“街へのかかわり方”で捉えて、ユーザーとプレーヤーが集まる生態系をつくることを目指しています。“遊ぶと働く”の場であること、そしてジャンルを混ぜることを意識して、いろいろな人が交わりながら活動が大きくなっていくのが理想です。

ただし、理想を思い描くだけでは何も起こらない。何らかの新しい活動、“コト”が起こる仕組みが必要です。そしてその手前には、いろいろな人が交わる環境が必要だと考えました。そこで、プレーヤー側の人を集めるための装置として大きな役割を担っているのが、ワークプレイス『SYCL by KEIO』です」

京王電鉄 開発事業本部 SC営業部の角田匡平氏。フレンテ笹塚事務所の所長、および京王クラウン街笹塚商店会の会長も務める。京王ストアへの出向を経て、ショッピングセンターや小規模施設の管理などを経験したのち、現在は笹塚と下北沢の商業施設の運営をメインで担当する

“コト”が起こる仕組みとして、角田氏らは具体的に3段階のプログラムを設計した。まず、ベースとなるSYCL by KEIOでの、日常的な人の交わり。次に、やりたいことを創発してつながりをつくる場としての「下北妄想会議」。そして、やりたいことの実現をバックアップするプロジェクト「studioYET」だ。

このうち、studioYETは開業後の模索から新たに設けた企画だ。SYCLのメンバーやテナントのスタッフ、商店街の方などを交えた下北妄想会議は開業前からたびたび開催しており、活発な意見が挙がるのを目の当たりにしていたという。だが、なかなかアイデアの実行には至らない。それは「発案者、やりたい人がぜひ主体的に進めてほしい」という京王サイドの考えと、参加者の意識や期待との間にギャップがあったからだった。

角田氏「妄想会議はたしかに盛り上がるのですが、僕らもメンバーに加わっているので、アイデアが具体的であるほど『これ、京王さんがやってくれるってことですよね?』という雰囲気が出るようになっていたんです。

僕らが主導するほうがよいものもあるでしょうが、そもそもの構想に立ち返ると、発案した人が主導するのが理想です。ただ、僕らがそう思い描くだけでは、誰がやるか不明瞭なままになり、逆に参加者の期待値を下げてしまう。まず僕らの立場をはっきりさせる意味で、妄想を実現するための実験応援プログラムとして、後からstudioYETを計画しました。

人とのネットワークや場所といった僕らのアセットを活用してもらい、プレーヤー自身が能動的に動いて実現に向かえるようにしたい。それによって、やりたいことがある人がどんどん“実験”を重ね、遊ぶ人と働く人の生態系が成り立つことを目指したんです」

「studioYET」の様子。これまでの下北妄想会議の参加者を中心にプログラムへの参加を募り、複数のサポーターも迎えて0期が開催。東京都実験区下北沢にレポートが上がっている(写真提供:京王電鉄)

studioYETは、2022年10月にトライアル的な第0期が完結。SYCLメンバーのスタートアップが発案したサービスが実装に漕ぎ着け、京王電鉄が間に入ってテナント飲食店を紹介し、店舗で導入され始めている。さらに2023年3月には第1期が終わり、第2期は一般公募に踏み切っている。

開業して丸1年。現在の感触を聞くと、両氏とも「思った以上にさまざまな取り組みができている」という。やりたいことがある人を後押しするプログラムは構想はしていたが、まずはブレストとしての妄想会議を何回かできればいい、という見通しだった。実現を具体的に支援するプロジェクトを走らせ、実装まで至るプレーヤーを生み出せたことは、今後に向けた確かな手応えとなっていた。

さまざまな“実験”の現在地

ミカン下北では、「街への期待を上げる」一環として施設そのものをメディアとして捉え、街の魅力を高めることも視野に入れていた。これも、テナントや街のプレーヤーと組み、すでに実現している。前出の「東京都実験区下北沢」記事として紹介した「THE ONE TABLE SHOW」も、そのひとつ。古くから演劇の街としても知られる下北沢らしく、下北内外のさまざまな劇団と連携し、各飲食店の協力の下に店内で突然小演劇が始まる実験的なエンターテインメントは好評を博したという。

また、企業とのタイアップも相次いでいる。2022年夏にはサントリーの商品「ビアボール」の施設タイアップを展開。2023年4月から5月にかけては、キリンビールが販売する「スミノフ」が施設をジャックし、各飲食店では特別メニューが提供された。

角田氏「『実験的に捉えてみよう』『実験的に考えるとどんなアウトプットになるか』と見ていくと、どんな企画でも新たな展開の切り口が見つかります。“実験”は、乗りやすさを促す重要なキーワードだったなと思います」

「スミノフ」とタイアップしたスミノフナイト。施設や街の価値が高まれば、メディアとしての活用という新たな事業の可能性が広がる(編集部撮影)

こうした取り組みでも、徹底して遊ぶ人や働く人を裏で支援する側に回る京王電鉄。それぞれのプレーヤーがミカン下北の使い方を自由に考えていくことで、ボトムアップで施設が活性化している。

開業1周年記念の企画「お花見BLACK」も、テナント側から発案されたものだ。大階段・ダンダンに、ミカン下北のブランドカラーの黒にした桜を設け、各店舗では花や黒にちなんだオリジナルメニューや、店舗をまたいだコラボメニューを用意した。

角田氏「商業施設ではたいていの場合、施設側が『〇〇イベントをします』と決めてテナントさんに横断的に乗ってもらうことが多いのですが、それって本当にお互いハッピーな状態なのか、という疑問がいつもありました。

誰かに言われてやるより、自分がやりたいという気持ちで動いたほうが、絶対に前のめりになります。なので基本的には、誰かの『やってみたい』に、僕らの持つ場所や人とのネットワークを掛け算していく。テナントさん方も、最初から僕らのそうした意向を理解して入っていただいているので、いろいろなアイデアを出し、自ら動いてくださっています。

ミカン下北自体が実験の場なので、僕らも模索しながらですが、みんなで形にしていくと、より気持ちも乗りやすいのだと実感していますね」

奇しくも取材日は、開業記念日にあたる3月30日だった。当日のおろしたてだという、角田氏のミカンTシャツの背中には、ミカン下北のコンセプトの一部が記されている

コミュニティづくりを鉄道会社の事業にどう還元するか

ミカン下北での試みは、京王グループとして新しい事業成長のあり方を模索する取り組みでもある。その点で、今後の課題として菊池氏が見据えるのは「ビジネスに還元される仕組み」の確立だ。

菊池氏「単純に街への貢献や、地域の方々に喜ばれることを考えるなら、企業の社会貢献活動の一環として実施する策もあると思います。ただ、そうした事業性のない活動は、負荷が高くなると続けられなくなります。

そうではなく、街の人たちのつながりをつくったり、コミュニティを活性化したりしながら、ちゃんと鉄道会社としてのビジネスにも還元する形をもっと突き詰めたいと思うんです。すでにミカン下北でのいろいろな実験を通して、『将来的にこんなビジネスがありえるのでは』という芽がいくつか見つかっています」

一方の角田氏は、もっと街の中に入っていくことが大事だと思う、と話す。他のエリアの商業施設を経て下北沢にかかわるなかで、街の方がぽろっとこぼした言葉から「見過ごされてきた街の課題」や「新たな事業の機会」に気づくことも増え、自分の“街に対する解像度”が上がってきたと感じているという。自社の施設が順調でも、街が廃れてしまっては意味がない。街に入り込んで、いろいろな人と話し、街のために何ができるかを考えることが必要だ。

ただ同時に、菊池氏と同じく「自社の利益にもつながる道を探らないと活動が継続しない」とも実感しているそうだ。企業タイアップが安定して成り立つようにメディアとしての施設価値を高めたり、街全体の魅力を高めたりすることで、鉄道会社としてのチャンスがあると考えている。

下北沢では、平日昼間も街に人がいるように見えて、飲食業の売上は平日と土日で大きな差がある。ここで働く人を増やすことは、平日昼間に下北沢にいる人を増やすことにもつながる。今回、ワークプレイスを設けたことを機に、昼間の人口を増やし、事業者の課題解決に乗り出せないかを検討している。

SYCLの一角。交流のきっかけを意図して、それぞれの階のメンバー紹介が貼り出されている(編集部撮影)

角田氏「別に商業施設である必要はなく、それこそ駅自体がコミュニティ機能を担ってもいいですよね。駅員が街の中に入り込んでいったり、駅の中にコワーキングスペースがあって、駅長がコミュニティマネージャーを兼ねたりしてもおもしろい。もし京王グループにそういう人が増えたら、どんどん情報が集まって、次のビジネスにもつながりそうです。

商業施設やショッピングセンターは、街における拠点になります。ミカン下北を通して、従来の買い物やサービス提供とは違う、商業施設の新たな価値を見いだせそうだと思っています」

実現可能性がわからないことを探るにも、当然ながら会社にも収益を返す活動を柱に、しっかり継続していくことが大事だ。たとえば、ただタイアップするだけでなくミカン下北のイベントに協賛してもらうなど、「稼ぐところは稼ぎ、おもしろさを追求するところは追求する」。そのバランスを意識的に図っていると角田氏は語る。

さらに両氏が見据えているのは、従来とは違うこうした施設の開発や運営を担える人材を、社内で増やしていくこと。たとえば、街で得た情報を社内のどの部署につなげば、次の価値提供に結びつくか。テナントの要望をどう捉え、応えていけば、目線を合わせながら主体的に活動してもらえるか――。

菊池氏「そうした動き方は、たぶん、ただ情報を知るだけではできなくて。受け取る側の感度のようなものを高めておかないと、次のアクションにつなげられないのだと実感しています。だからこそ、地域への貢献と自社への還元を両方イメージできる、感度の高い人を増やしたいと思います」

取材・執筆/高島知子 撮影/須古恵 編集/佐々木将史