会話やメールやSNSで、私たちは日々無数の言葉を交わしている。そんなやり取りを「効率化」させるための術として「無駄な言葉を省くことでちゃんと伝わる!」という言説がよく聞かれる。

はたしてそうか? 何ごとも、遊びがないとむしろ不安では―。発話やコミュニケーションの研究で知られる美学者・伊藤亜紗と、会話表現にこだわった新作も上映中の映画監督・金子由里奈、声や文字をあつかうアーティスト・詩人の青柳菜摘の3人が、そんな“会話の遊び”を巡って会話する。

(この記事は2023年7月20日(木)に発売された『XD MAGAZINE VOL.07』より転載しています)

“遊び言葉”との付き合い方

「ええと」「ああ……」のようなフィラー(遊び言葉やつなぎ言葉とも呼ばれる)をなくし、手短に話せ——。世間には、無駄のない話し方の指南書が溢れている。けれど、実際の私たちのコミュニケーションは雑味に満ち、むしろそのノイズにこそ、語り手の個性は宿るようでもある。まずはそれぞれに、会話への向き合い方を話してもらった。

伊藤亜紗(いとう・あさ)

1979年生まれ。東京工業大学 科学技術創成研究院 未来の人類研究センター長、リベラルアーツ研究教育院教授。環境・社会理工学院社会・人間科学コース教授。専門は、美学、現代アート。障害を通して、人間の身体の在り方を研究している。著作に『目の見えない人は世界をどう見ているのか』(光文社、2015年)、『どもる体』(医学書院、2018年)、『手の倫理』( 講談社、2020年)など。

伊藤「私には吃音があるので、自分の身体から言葉を出す上でいろんな工夫をしています。『言い換え』はそのひとつで、言いにくい単語は別の言葉に置き換えています。例えば「贈る」は言いにくいので、言えなそうだと思ったら『プレゼントする』にサッと変えちゃって、なんとかその場をクリアする。だから私の場合、話すこと自体がゲーム性に満ちているんです。それは、『こう話せ』というビジネス書のルールに従う感覚にも近いかもしれません。

でも、『ゲーム』と『遊び』は違うと思うんです。先日あるイベントに登壇した際、会場にいた高齢の男性が突然、「最近、散歩の途中でペットボトルを投げるのにハマっている。人から変な目で見られるかもしれないけど、楽しくて」という話を始めました。おそらく本人にも理由は分からないのだけど、これこそ「遊び」ですよね。これがもしも大勢で投げる距離を競い始めたら、競技化してゲーム化してしまう。本当の遊びはもっと意味も目的もないような変なことで、自分でもよく分からないけどワクワクすることだと思います。今日は会話における、そんな「遊び」を考えたいですね」

金子由里奈(かねこ・ゆりな)

1995年、東京都生まれ。立命館大学映画部出身。多くのMVや映画を制作し、自主映画『 散歩する植物』(2019年)が第41回ぴあフィルムフェスティバルのアワード作品に入選。長編『眠る虫』(2019年、Filmnemuru)はムージックラボ 2019でグランプリを獲得。最新作『ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい』は2023年4月14日、全国公開。文筆や音楽作品なども手がけている。

金子「映画の世界でも、テンポの良い会話が求められる傾向がありますね。でも、全く澱よどみがない会話というのは脚本上にしかないと思うんです。そんな考えから、最近監督した『ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい』(『ぬいしゃべ』)では、主人公たちがレストランで会話をするシーンで、脚本上の指示にないタイミングで水のコップを出し、あえてテンポを崩す演出もしました。

私も喋るのが苦手で……人それぞれの速度や性質に合った会話がもっと認められたらいいのになあと思います。最近、知的障害のある方の支援施設でアルバイトをしているのですが、言いたいことがあると失禁する子がいるんです。それは社会的には『問題行動』だし、確かに極端な例だけど、そういう分かりやすい形ではないコミュニケーションもあって良いと思っています。青柳さんはどうですか?」

青柳菜摘(あおやぎ・なつみ)

1990年、東京都生まれ。アーティスト。映像を用いたインスタレーション作品や詩作など幅広い表現形式で発表する。2016年東京藝大大学院修了。「亡船記」(十和田市現代美術館、2022年)をはじめ展覧会多数。詩集『そだつのをやめる』(thoasa、2022年)では第28回中原中也賞を受賞した。「コ本や honkbooks」も主宰する。

青柳「私は遊び言葉を使うのが苦手で、その分、言葉と言葉の間に沈黙が多いです。だけど最近、ラジオのような時間がタイトな場で話す機会が何度かあり、自分以外の人が沈黙を埋めるように話すのを見て、自分のペースで話すことの難しさを感じました。というのも、私にとって会話の遊びというのは、頭の中で言葉を編集する時間を通して、言葉と言葉のあいだに「間」をつくることなんです。これは映像の編集にも似た考え方かもしれません。2つの全く異なるシーンをつなげることで、そこに新しい意味を発生させるように、頭の中で文章を組み立てながら、言葉のあいだにたくさん隙間をつくって、そのつながりを楽しんでいるところがあります。だから人と喋るときにも、その間も含めて出したいという気持ちがあります。

そういえば、『ぬいしゃべ』で、本筋と関係ないセリフが横から聞こえるような場面がありましたよね。あれはスクリーンの外の普段の会話と近い感じで、面白かったです」

映画『ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい』(イハフィルムズ、2022年)より。小説家・大前粟生の作品を原作に金子が監督した同作は、細田佳央太、駒井蓮、新谷ゆづみらをキャストに、とある大学の「ぬいぐるみサークル」の1年を描く物語。いろいろな対話を通じ“優しさ”の意味するもの、“男らしさ・女らしさ”といった価値観を問う。なお金子が本鼎談で抱えているのは本収録の当日受け取ったぬいぐるみで、同作でも美術協力をする能登美那による作品。

金子「喫茶店とかで友達と話していると、横から自分に関係ある話やない話がいきなり飛び込んできて、意識がそっちに飛んで、視界が広がるときがあって。私が注意散漫なだけかもしれないけど……あの感じが面白いなあと思うんです」

伊藤「お二人の話を聞いていて、会話って相手との言葉の応答だけではなくて、机の上の水も隣の席の声も影響して、もっとダダ漏れで気楽なものだよなと思いました。辺境を旅するノンフィクション作家の高野秀行さんが最近『語学の天才まで1億光年』(集英社インターナショナル、2022年)って本を出したのですが、彼は学校で習うような語学ではなく、常に現地で具体的なものを前に使う言葉、いわゆる生きた言葉を学ぶんです。言葉って本来そういうもので、「コミュニケーション」と呼んだ途端に抽象的になるけど、実際は意味と状況が切り離せないものですよね。

私も20歳の頃フランスにいたんですけど、フランス人がよく使う『ウララ(Oh là là)!』には『あちゃ~』とか『うわあ!』とかいろんな意味があるんです。でも、状況や声のトーンでかなり伝わるんですよね。言葉以前の音や声が持つ情報って大きくて、それは具体的な状況の中でこそ生きる。究極的には音さえ出ていれば伝わるのでは、とも思います」

金子「確かに! さっき話した支援施設でも、利用者の発した『あ』って音だけで、トイレ行きたいんだねとか、今日はイライラしてるねとか、なんとなく分かるんです。それも状況と一体的なもので、スタッフの間では大体共通の理解になります。だけど、そういう曖昧な仕方で意味を持つ言葉って、例えば裁判の証拠にはなり得ないように、社会的な扱いが低いですよね。一方、みんなが分かる共通言語にはすごく権力があると感じます。私にはその言葉の権力の差を壊したい欲望があるんですが、遊びはその良い入口になると思う。

青柳さんが実践する詩の世界も、言葉を一般的な並べ方や使い方から解放して使ったりしているところがありますよね」

青柳「そうですね。もちろん普段は、自分がしたい語り方ではないけれど、『社会の中の自分』として語ることは多いです。銀行や役所に行ったり、社会の中のひとりとして話に行くときは、信用を得るために、一般に意味の通じる言葉を優先して考えて話したり、書類を書きます。

だけど、本当に自分が書きたい言葉というのは別にあって、例えば『私は外に出ました』と言いたいとき……『外は海のためにあった』と書いた方が自分の感覚と近い意味だったりするです。そんなふうに、言葉が社会の中で持ってしまった意味や連なりをどう崩していけるかを考えたいと思っています」

伝えることと伝わること

「伝える」とはなんだろう? 意味が、意図した通りにただ「伝わる」ことは、そんなに良いことなのか? 三人は、コミュニケーションがそもそも持っている“雑”な部分に生まれる広がりへと、話を進めていった。

伊藤「言葉を解きほぐすとき、詩や芸術は確かにひとつの手段で、私も大好きです。だけど実は、日常会話の中でも人は、結果的に『外は海のためにあった』みたいな言葉の崩し方をしてしまっていると思うんですね。例えば先日、電車で二人の男性が話していたのですが、片方の人が『日産の車は乗り心地がいい』と言ったら、もうひとりが頷いて『マクドナルドよりモスバーガーの方が美味しいもん』と答えていて。すごい雑な会話で意味が分からないのだけど、よく聞いてみると『国産すごい』って話だったんです」

青柳・金子「(笑)」

伊藤「これは面白くて、実際、言語学で『トピック』の定義はまだできていないそうです。我々は何を話しているのか、その場ではなんとなく共有しているし、今日も話しながら『話がズレるけど』と挟むんだけど、何に対してズレているのかは学問的にも定義できないくらい曖昧で複雑であると。『複雑』っていうと何か凄いように聞こえるけど、単に人はいろんなことを許容しながら雑に会話しているってことですよね。私はそんなふうに会話が飛んだり雑になるのは結構いいなと思っていて、『言葉のキャッチボール』とかは意識しない。言葉はそもそも壊れていて、そこに言葉の面白さがあると思っています」

金子「私も高校時代、ある友達が深刻そうに『お母さんに怒られてベランダに出された』という話をしていて。私は『最悪じゃん』と感じていたのに、一緒にいたもうひとりの友達は『良かったね、それで?』って返していて、『マジ話聞いてない!』と感じたんですよね。でも、なんだかそれでみんなで笑っちゃって、場がほぐれました」

伊藤「『傾聴』とよく言うけど、聞き間違いの方がいい場合もあると思うんです。人の深刻な話を聴くときも、じっくり聴き過ぎると話し手の『自分のストーリー』がただ強化されて、回復にはつながらないんじゃないかな。依存症を専門にされている精神科医の松本俊彦さんは、患者の話の『歌詞』を聞いてはいけない、『メロディ』だけを聴かないといけないと言うのですが、これは至言だと思うんです。一言一句に付き合うわけではなく、だけど聴いていないわけでもない。そういう聴き方が、悩みをほぐす上で大事なんじゃないかと思います」

青柳「その『メロディ』の考え方は、人との会話以外にも使えそうですね。昨年、青森の十和田市で展示(「青柳菜摘 亡船記」展)をしたんですけど、街中のお店に作品を置かせてもらったんです。そのひとつとして、花屋さんには映像を展示したのですが、実際置いてみると、私が想定した『花に囲まれて作品が静かにある』感じには全然ならなくて、店員さんが常に忙しなく動いている中に、無関係の作品が同居している感じになって。でも、それがとても面白かったんですよね。私が『つくった』ものではないけど、やはりそのシチュエーションからは何か意味が漂っていたんです」

金子「さっきの伊藤さんの『現地で学ぶ語学』じゃないけど、人はどんな状況にも意味を見出せてしまうのかもしれないですね。逆にいうと、その場に何があるかによっても意味は変わり続けますね。今、ここに犬が一匹いたら話題は変わるように。

そういえばある仕事の研修のときも、部屋にあったロボット掃除機が急に喋って、場が和んで先生が思い出話を始めたこともありました。会話って、ただ人が1対1でするものじゃないんだなって思います。

でも、映画に関わっていると、宣伝ではすごく『共感』を推すことを求められるんですよね。『4回泣けます!』みたいな(笑)。映画って本当はいろんな意味で可能性に開かれているはずなのに、漠然とした状況に置かれるのはみんな怖いから、この映画はこんな話ですよ、伝わりますよ、と言うことで安心できるのかな。何が不安なんだろう?」

伊藤「なんでですかね。でも本来、『伝わる』って人を変形させることですよね。新しい何かがその人の中に入って、認識が変わることだから、本当はとても暴力的なことのはずで。それに対して多くの人は、予防線を張る傾向があると感じます。学生の発表でも、年々『苦手な人もいるかもしれませんが……』といった前口上が長くなっているんですね。人に影響を及ぼすことに慎重で、一種の優しさなんだけど、『触れるかどうかは自己責任』と言っているようにも見えます。

そして『感動』は、伝えることの究極形態ですよね。人が、名前のない感情に飲み込まれて、すごい変形して、泣いたり、自分が制御できなくなっちゃう。だから、『感動』を事前に押し出すのは、むしろ突発的に形が失われることを未然に防いで、『この映画は安心して感動できますよ』と契約を結ぶような、本来的な『感動』をさせないための言葉にも思えます」

金子「うんうん。その意味でいうと、『ぬいしゃべ』は、伝えることの加害性を自覚した大学生の主人公たちが、その自覚によって喋ることが難しくなっちゃうという映画かもしれない……。そして安心して喋ることができる相手として、ぬいぐるみに話しかける」

青柳「ただ同時に、『ぬいしゃべ』には、ぬいぐるみ側から人を見る視点も登場しますよね。金子さんの前作の『眠る虫』(2020年)にも、人間の世界を虫の視点から見る場面が出てきました。ああいう視点の飛躍が印象的なんですけど、なぜああいうカットを入れるんですか?」

金子「ぬいぐるみが人を見ているなんて、とても人間中心な考え方なんですけど、それをカメラで表現することで、『視座びゅーん』をしたいんです。『視座びゅーん』は私がよく使う言い方で、視点が自分以外のところに飛び出して世界が広がる感じ。隣の席の会話を聞くのもそうかもしれないけど、みんながそういう視点を持っていたら、もっと楽になりそうって思うんです。自分の言葉が自分からしか出てこないって思ったら、すごく息苦しくて……。ものや他人の視点にも飛躍してみることで、息が吸える気もするんです」

伊藤「それは他人の発するものを捉えるときにも重要かもしれませんね。例えば介護の仕事だと、現場に起きる全てが重要だったりする。言葉を使わない人もいるし、『あ』の音すら発さない人もいるわけで、『このチャンネルしかない』という構えだと拾うことができないものがある。いろんな人やものとコミュニケーションしようと思ったら、実は集中するよりも、ぼーっといろいろなところにアンテナを張ることが重要なのかなと思います」

遊びという“毒”を楽しむ

言葉による会話を中心に、そこに実は含まれるズレや視点の動き、微細な意味を受け取るための「聴き方」について話をしてきた三人。最後に、そうしたコミュニケーションの面白さを生かした実践や、ビジネスの場でいわれる「生産性」との関係についても話してもらった。

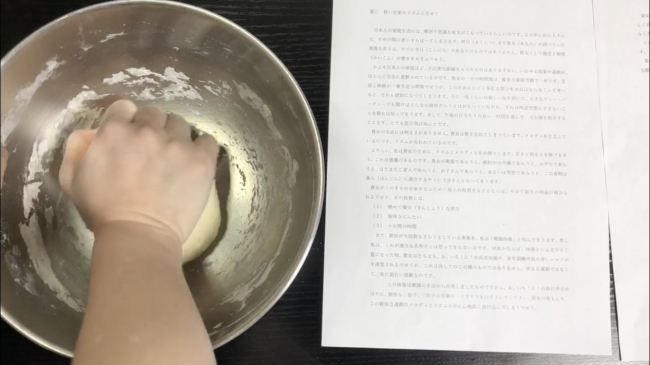

青柳「会話のズレや破綻の豊かさでいうと、TwitterのようなSNSにも、以前はもっと遊びの要素があったと思います。だけど、コロナ禍が始まった頃に感じたのは、SNSが本当に社会に必要な情報だけの場所になってしまった、ということ。それだけだとつまらないなあと思って考えたのが、アーティストの佐藤朋子さんと2020年4月20日に始めた《往復朗読》でした。

これはTwitterのライブ配信上で、ひとりが本を好きな状況で朗読し、その映像を受けた相手がまた別の本を朗読し……と延々とリレーしていくプロジェクトです。ライブ配信というのが肝で、タイムラインに突然現れて、飽きたらすぐ閉じることもできる緩いコミュニケーションです。読む場所や時間帯は、室内から屋外まで、昼間から深夜までさまざまでした」

《往復朗読》より。青柳と、レクチャーパフォーマンスを主として「語り」の実践を行うアーティスト佐藤朋子による継続的なプロジェクトは、日々の朗読と映像のやりとりとして場や語り方を変えながらオンラインで実施されている。

(上)佐藤朋子 2020年5月1日朗読映像より/石井漠著『石井式舞踊体操』(玉川学園出版部、1932年)

(下)青柳菜摘 2020年5月16日朗読映像より/カレル・チャペック著、深町眞理子訳『RUR』(グーテンベルク21、1999年)

金子「それぞれが読む本の内容も、読み方も、読む場所も、相手の映像の内容を引き取っているからどこか関連性があるけど、同時にズレていくのが面白いですよね」

青柳「そうですね。例えば、佐藤さんが落語を読んだら、落語=枕ということで私は朗読前に下手な前口上をして、それに対して佐藤さんは小話を話したり……。今日の会話で出てきた言葉でいえば、相手の映像を引き継ぐ『ゲーム』性もあるし、映像の意外な部分を拾ってはみ出す『遊び』もあるし、その中間みたいなプロジェクトでした」

伊藤「コミュニケーションを決まった型からズラして、思考にフレッシュな感覚を与えるのは芸術の得意分野ですよね。じゃあ、そうした広がりを、ビジネスの場面でどのように得るのか。それが今日の話の出発点にもあったけど、難しくて、かつ面白いところだと思います。最近だと柔軟な思考をするために「雑談が大事」とかもよくいうわけじゃないですか」

金子「確かに、無駄な時間や何もしない時間が大切みたいにもいいますよね。でも、それも結局、最終的には生産性につなげることを目的にした雑談って感じがする……」

伊藤「本当の本当は、大企業の人だって、ひとりでいるときはさっきの『よく分からないけどペットボトルを投げる』みたいなことをしていると思うんです。人間ってそういうことをしちゃう生き物だと思っていて。でも、それをビジネスの理屈の中で正式に位置付けようとすると、『新しいアイデアのために雑談をしよう』といった説明になってしまうわけですよね。そこでは遊びがゲームになってしまって、数値の話に回収されてしまう。

だから、もしも遊びの要素を入れるのであれば、それをちゃんと『毒』だと思って接するのがいいんじゃないかと思います。会社がやろうとしていることと真逆の何かを取り入れることが、『遊びを取り入れる』ということだから。あるいは、わざわざ取り入れなくても、誰もが実は無駄で変なことをしているなら、それを人と話せるようになれるといいのに、と思います」

金子「燃費の良さが求められる世の中だけど、今日話していて、私は燃費の悪さを大切にしていきたいなと思いました。この間、バイトをしている施設で中学生くらいの利用者の男の子から、『新宿駅ってどこで働いているの?』って聞かれたんです。すごい自由な質問で、私は考え込んじゃったんですけど、どこかに強烈なポエジーも感じて、ああでもないこうでもないって一緒に考えて。燃費が悪いってネガティブなイメージだけど、そういうことは超大事だなと思うんです」

伊藤「ビジネスのことはそこまで知らないですけど、合理的に見える世界も案外非合理的に回っていると思うんです。WBCで、栗山英樹監督が選手たちに自筆の手紙を書いてホテルの部屋に置いたというエピソードがありましたが、あれも燃費悪いですよね。人は必ずしも合理的なリーダーに付いていくわけではなくて、もしかしたら『新宿駅ってどこで働いているの?』みたいなことを言う人に付いていくかもしれない。

私は会議の研究をしているのですが、会議中はみんな役職を演じているのだけど、合意形成するときには非合理なものが出てくるんですよね。人は、正しいからという理由だけで乗れるわけじゃない。何かがまとまるためには、ミラクルが必要で。海外では、組織論や経営学に詩的なものを取り入れた『ポエティック・オーガニゼーション』という言葉もあると聞きます」

青柳「これからの働き方や生き方では、誰かの指示を理解してただ実行するのではなく、むしろ、意味がないかもしれないふとした言葉から連想して行動を取ることができたり、反対に、そうした行動を誘発する言葉を言えたりすることが重要になるかもしれないですね」

伊藤「『この箱を外に出しておいて』と言っても人がやってくれないとき、『箱が外に出たがっているよ』といったらやってくれるかもしれない。リーダーの人は、常にそういうことを考えていると思うんです。そこは、詩の世界とも近いですよね」

青柳「そうですね。そしてそういう言葉のやり取りは、やっぱり『遊び』がないとできないんだろうなと思います」

取材・文/杉原環樹 写真/枦木功(nomadica) 取材協力/コ本や honkbooks

——7月20日発売のXD MAGAZINE VOL.07 特集『遊ぶ』は、全国の取り扱い書店のほか、プレイドオンラインストア、Amazonなどで販売中です。