私たちは生きる限り「誤り」と無縁ではいられない。でも、もし自分の「誤り」が誰かを傷つけた場合、どのように責任を取れるのだろう。公認心理師・臨床心理師の信田さよ子さんは、誰かの「誤り」によって被害を受けた人のケアを長年続けてきた。1970年代から精神科病院に勤め、1995年に心理相談機関「原宿カウンセリングセンター」を開業。心理相談機関とは、精神科や心療内科とは異なり投薬をせず、言語などのコミュニケーションを通じて依頼者の問題を解決に導く場所である。

そんな被害者支援の第一人者に、今回は「DV加害者プログラム」に焦点を当てて話を聞いた。被害者の回復に注力してきた信田さんが、なぜ加害者向けのプログラムに取り組むのか。その背景には、徹底して被害者の側に立つ信田さんの姿と、「誤り」に向き合えないこの国の姿があった。

(この記事は2022年8月に発行された『XD MAGAZINE VOL.05』より転載しています)

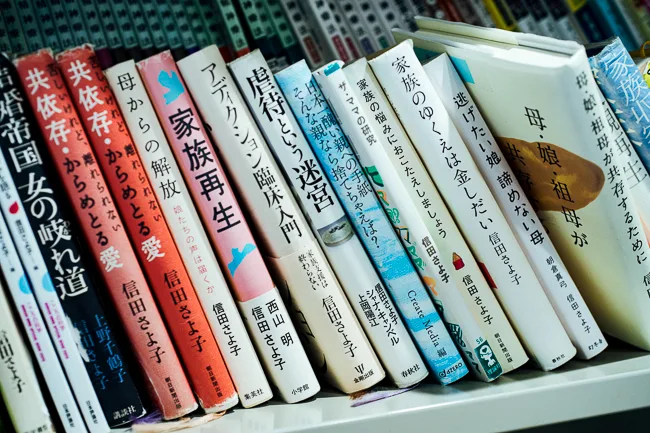

信田さよ子(のぶた・さよこ)

公認心理師・臨床心理士。駒木野病院勤務を経て、1995年に原宿カウンセリングセンター設立。現在は同センター顧問、NPO法人RRP研究会代表理事。親子・夫婦関係、アディクション(嗜癖)、暴力、ハラスメントなどの問題に関するカウンセリングを行っている。著書に『アダルト・チルドレン』(学芸みらい社、2021年)、『家族と国家は共謀する』(角川新書、2021年)、『〈性〉なる家族』(春秋社、2019年)、『カウンセラーは何を見ているか』(医学書院、2014年)など多数。

暴力とは自分の意志を他人に押しつけること

「誰かに暴力を振ったことがありますか?」こう聞かれてすぐに「はい」と答える人はそう多くないと思う。では、「誰かに自分の考えを押しつけたことがありますか?」と聞かれたらどうだろう。部下、子ども、パートナー、友人、あるいはSNS上の誰かに、「あなたのためを思って」などと言いながら、自分の意見以外認めない態度をとったことはないだろうか。私(筆者)には心当たりがある。思い返せば、そのときの自分を支配しているのは、ある種の正義感だ。

信田さよ子さんが代表理事を務めるNPO法人は、暴力を次のように定義する。「他人の尊厳をないがしろにするやり方で、自分の意志を他人に押しつけようとするすべての行動」。この定義に照らすと、良かれと思って誰かに、多くは「目下」の相手に対し、意見を押しつけることもまた暴力にあたる。たとえ正義感にもとづく行動であっても、相手の意思を尊重しなければそれは暴力なのである。

DV (ドメスティック・バイオレンス)加害者の多くもまた、自身の正義感のために暴力を行使する。「妻が子どもにひどい躾をしていたから、殴ってわからせるしかなかった」は、よく聞かれる加害者の弁だという。暴力の定義が広いのと同じように、DVや虐待も身体的なものだけではなく、言葉で相手を貶める、生活費を渡さない、その他脅しや監視といった行為などもそれに含まれる。信田さんは長年、そうしたDVや虐待の被害に遭った人々の支援を行ってきた。

信田さん「古代ローマには『法は家庭に入らず』という格言があって、家族は愛で結ばれた集団だから、法律が関与する必要はないという考え方を示しています。この格言の思想を継いできた日本では、家庭内の暴力が放置され続けてきたわけですが、2000年の児童虐待防止法と2001年のDV防止法制定で、ようやく法が家庭に介入することになりました」

この2つの法律により、これまで「愛」の名の下に隠されてきた行為が、「暴力」と定義づけられた。しかし、2つの法は被害者保護と予防が目的で、暴力を振るった側への罰則などがない。当時すでに北米ではDV加害者プログラムが実施されていたので、DV防止法には加害者プログラムについて調査研究をするという文言が入っていた。そのために内閣府はカナダを視察、信田さんはそのチームの一員に選ばれた。また内閣府は地方自治体がプログラムをテスト的に実施するための助成を行ったが、東京都の試行的実施は1年で打ち切られることに。

信田さん「再犯率が最も上がるのが、DV加害者プログラムを中断したあとなんです。東京都の都合でプログラムを中止したら、またしても被害者が苦しむことになる」

そこで信田さんら調査・研究メンバーは、手弁当でプログラムを継続することを決意し、その後は様々な助成金を得ながらなんとか現在まで続けている。助成金を得る主体としてNPO法人が必要となったので、2007年にRRP研究会*を立ち上げた。今年で15年が経つが、法律には相変わらず加害者対策がないままだ。

*RRPの名称は、カナダ ブリティッシュ・コロンビア州のプログラムの名称であるRespectful Relationship Program (尊重しあえる関係のためのプログラム)の頭文字に由来。

信田さん「ほとんどの先進国では、暴力が明るみに出たら逮捕・起訴され、裁判となります。その際に刑の一時的執行猶予の条件としてDV加害者プログラムに参加することが命令されます。拒めばそのまま実刑になりますので、ほとんどの加害者は裁判所命令によるDV加害者プログラムに参加します。お隣の韓国もこのような制度を1990年代の終わりから設けています。裁判所命令でなくても、オーストラリアなどでは、逮捕された際に警察からDV加害者プログラムに参加することを強く勧告されるシステムになっています。オーバーにいえば、先進国のなかで日本だけいまだにその仕組みがないのです。暴力という誤ちを犯した人に何も罰がなくて、被害者だけが逃げざるを得ないというのは、日本の縮図かもしれない」

静かな語り口には、この国の理不尽に何度も直面しながら決してあきらめず、被害者支援の在り方を模索し続けた年月の重みがあった。

被害や加害を認めると日常が失われる

警視庁の発表によると、2021年のDV相談件数は約8万、虐待の相談件数とともに過去最多だったという。しかしDV全体における相談件数の割合はわずか10%前後と、実際の発生件数を大きく下回る。配偶者からの暴力を相談できない理由を、信田さんはこう語る。

信田さん「夫婦関係で行き詰まった女性が、実はDV被害に遭っていることは珍しくないのですが、多くの場合本人はそれを認めません。被害を認めれば夫に『敗北』したことになると考えるのです。あんな夫に負けたということは深く自尊心を傷つけます。またDVだと認めることは、夫が加害者となり、これまでなんとか維持してきた日常が失われることになります。子どもがいれば尚更。だからDV被害を認めたくない例も多い。家族に『DV一家』のレッテルが貼られてしまうかもしれないし、夫との別れを選択させられるかもしれない。部外者は『そんな夫からは一刻も早く離れるべきだ』というでしょうが、経済的な理由も含めて様々な背景があり、それほど簡単ではないのです」

被害者が自分の被害を認めるのが難しい一方、加害者が自分の加害を認めることもまた難しい。RRP研究会のDV加害者プログラム申込みフォームには、「DVについてのあなたの気持ち」を問う欄があるが、申込時点でDVの自覚がある人はほとんどいないという。ではなぜ彼ら(DV加害者のほとんどは男性)がプログラムを受けるかといえば、受講が妻との同居継続の条件とされていたり、別居中の子どもに会える条件、再同居の条件とされたりしているからだ。プログラムを受けさえしていれば、とりあえず家族を維持できるという希望がもてる。彼らにしてみれば、暴力をふるわせたのは妻だという被害者意識の方が大きいのだ。被害と加害の関係性が明白ながらも、「家族の維持」という世間体を気にして保身に走ってしまうのは、この国らしさなのだともいえる。考えてみれば、日本では謝罪の場面でも中身以上に形式が重んじられる。

信田さん「企業で不祥事が発覚すると、三人くらいが会見に出てきて、謝りながら決まった角度で決まった秒数間頭を下げる。もはや儀式ですよね」

昨年交通違反を繰り返した女性都議が会見を開いたとき、彼女の服装が謝罪向きでないと指摘する記事ばかりが目立ったのを覚えているが、私も会見の内容は記憶にない。中身以上に形式が重んじられるのは、刑務所の仕組みも同じだ。

信田さん「日本の刑罰は、懲らしめて反省させる厳罰主義が根本にあって、自分の犯した行為の中身や理由を振り返るのではなく、刑務作業に従事することが罰として課されます。そして決められた期間が過ぎれば『更生した』とみなされますが、それはかたちばかりですよね」

形式に寄った日本の懲役制度は再犯防止効果が薄く、実際に、受刑者のうちの半数近くが再犯者である。*

*この取材の数日後、2025年に「拘禁刑」が創設されると報じられた。再犯防止の観点から、受刑者の年齢や特性に合わせ、作業と指導を柔軟に組み合わせた処遇を行うようになる。

加害者の多くが虐待経験者

突然だが、私の会社員時代の話を聞いてほしい。部下からある日、電話で私の不手際を激しく責め立てられた。彼の「爆発」はおそらく、私という上司からの暴力が降り積もった結果だろう。今思えば、彼に対する私の日頃の振る舞いには確かに理不尽さがあった。しかし、すぐに自分の「誤り」を認める気になど決してなれなかった。管理職のプレッシャーを吐き出す先もなく、部下からも理解されず、むしろ自分こそが被害者だと思っていた。

その経験を思い返すと、DV加害者がすぐに加害を認めないことを単純に責められないような気持ちになる。しかし、DV加害者プログラムでは、自分の「誤り」の認識が求められる。RRP研究会によるプログラムは現在全14回を1クールとし、受講者は「尊重しあえるコミュニケーション」「家庭の中の暴力」「感情と気分」などを学ぶ。

信田さん「懲らしめて反省させて『二度とやりません』と言わせるのがプログラムの目的だと誤解されますが、そうではありません。被害者への責任の取り方を教えて、『あなたは責任を取れる人なんだ』と教育するのが目的です」

ここでいう「責任の取り方」には3つある。それは、謝罪、賠償、説明責任である。特に最後が重要だ。形式的な謝罪ではなく、自分が被害者にどんなことをしたのか、どのように傷つけたのかについて、被害者に説明する。そのためには被害者からの言葉をしっかり聞き続け、その内容を暗記するほどにならなければならない。なぜそれが必要か。実はDV被害者は心のなかで「私が悪いから殴られた」「私のせいで」と、暴力の責任が自分にあると考えてしまうことが多い。だからこそ、加害者に100%の責任があることを周囲や援助者から言われ続けなければならない。そう思えて初めて被害者は回復のスタート地点に立つことができるのだ。説明責任は、被害者の回復のためにこそ必要なのである。つまりDV加害者プログラムは被害者支援の一環なのであり、プログラムの効果を決めるのは被害者といえる。

被害者を思うと一刻も早く説明責任を果たしてほしいものだが、残念ながら加害者たる彼らが1クールの受講だけで劇的に改善することはほとんどないという。それでも、彼らに大きなショックを与える回はいくつかあり、特にPTSD (心的外傷後ストレス障害)について説明する回には重い空気が流れる。

信田さん「『加害は一瞬、被害は一生』とよく言いますけども、怒鳴られたこと、殴ったり蹴ったりされたことが、被害者には長い間恐怖として残り、ときにはフラッシュバックや身体症状として現れることもあります。これまでは妻の訴えを『大袈裟だ』と軽く流していた彼らも、治療が必要なほど深刻なものだと知った途端、大きなショックを受けます」

ここで気になることがあった。信田さんと琉球大学教授・上間陽子さんの共著書『言葉を失ったあとで』 (筑摩書房、2021年)に、暴力を振るう人のなかには、人を殴ったり蹴ったりする瞬間の記憶がない人が多いとあった。一体なぜなのか。

信田さん「多くは幼少期からの虐待経験によるものですね。暴力を受けた子どもが、その瞬間を覚えていないことはよくあります。これは解離といって、PTSD症状のひとつです。一度解離すると、人生の困難に直面した瞬間さっと解離する癖がつく。だから、殴った瞬間を覚えていない例はかなりあると思います」

かつて虐待被害者だった過去をもつDV加害者が珍しくないのなら、被害と加害は真逆のようでいて実は紙一重なのかもしれない。同書で何度も言及される映画『プリズン・サークル』 (監督・坂上香、2019年)もそれを示している。この映画は島根県の刑務所内部を撮ったドキュメンタリーで、その刑務所では受刑者同士の対話をもとに、犯罪の原因を探る更生プログラム、通称「TC(Therapeutic Community=回復共同体)」が日本で唯一実施されている。受刑者たちが輪になって過去を振り返るなかで、忘れていた過酷な生育環境や虐待被害を語り、涙を流す姿が何度も映し出される。彼らのような「元被害者」が「加害者」へと変貌する前に、「誤り」の連鎖を止める手立てはないのか。

「誤り」の連鎖を止めるのは安全な語りの場

被害と加害が紙一重であるとして、どちらがより周囲に打ち明けにくいだろう。もちろんどちらも簡単に話せるものではないし、その内容にもよるが、加害には一層の語りにくさがあるように思う。たとえ過去の被害経験が加害の引き金を引いていたとしても、起きた事実だけを見ればその人は「加害者」であり、責められるべき人である。そう考えると、「誤り」は人を孤立に追いやるのかもしれない。

常に被害者の側に立つ信田さんは「語弊があるかもしれないけど」と前置きしながら、「自分がしてしまった加害の恐ろしさを知るのは、被害を認めるより苦しいことかもしれない」と語る。特に、ひとりで自分の「誤り」を受け止めることにはリスクが伴うという。専門家や支援者がいない状態で、被害者の訴えを受け止め、自責の念を覚えると、その人は更生するどころか、罪の重さに耐えかねて再犯を起こすことさえ珍しくないそうだ。著書『母が重くてたまらない』 (春秋社、2008年)で母娘関係の困難を著した信田さんは、母と娘においても「誤り」を認める難しさを見てきたという。

信田さん「ある年齢になった娘から『お母さん、あなたがずっと私にしてきたことを謝ってほしい』と言われたとき、大抵の母親は『馬鹿なこと言うんじゃない』と返して、娘の必死の訴えを真に受けようとしません。それでもさらに責められると、母親は心筋梗塞みたいな状態になって、倒れてしまう」

身に覚えのある母娘問題の過酷さに言葉を失っていたところ、信田さんは「だから、被害と加害の当事者だけでどうにかしようとしても出口はないですね」とつけ足した。では、出口はどのように見つけ出せるのか。

信田さん「今再犯防止に一番有効とされているのが、グループです。日本の刑務所は、受刑者同士の交流をすごく嫌がりますけど、『プリズン・サークル』のように、受刑者たちが一緒に再犯防止のプログラムを受けたり、釈放後にも交流することには効果が認められています。アメリカの映画やドラマには、アルコールや薬物依存症の人たちが集まる自助グループや保護観察官がよく出てきますよね。それにはやっぱり意味があるんですよ」

つまり、孤立を防ぐことが、再犯を防ぐ。同じ悩みを抱える人や専門家の存在が再犯を遠ざけることが証明されているとしたら、そもそも取り返しのつかない「誤り」を犯す前に誰かを頼ることはできないものか。そうは思うものの、日本ではカウンセリングやセラピーを受けることのハードルがまだまだ高い。海外はどうか。

信田さん「アメリカやカナダではカウンセリングやセラピーは一般的だし、日常で専門家を頼るハードルが低いですよね。右手に弁護士、左手にセラピスト、あとは保険に入っていれば人生万全といわれるくらい。日本だと介護が必要になってようやく専門家の助けを借りる。そのくらい生活のなかに援助が入ることに抵抗がありますよね」

これは「法は家庭に入らず」と同じく、すべては家族で解決されるべきものであり、部外者に弱みを見せることを恥とする意識のせいではないだろうか。そう考えると、家父長制が根強い文化のなかで、男性が恥を捨て、弱さを誰かに打ち明けるのは、女性以上に難しいことなのかもしれないと思ったが、信田さんは取材の締めくくりに希望のある話をしてくれた。

信田さん「これまで私のところに来る方は、7:3で女性の方が多かったんです。だけど、40歳以下に限れば、男女比はほぼ5:5。若い男性が偏見なくカウンセリングに来るようになったのは、SNSなどで知識を得やすくなったおかげじゃないでしょうか」

こんな例もある。「恋愛とジェンダー」の話題などを発信している桃山商事の清田隆之さんから聞いた話だという。

信田さん「清田さんが地方自治体に呼ばれて、『男らしさからの脱却』みたいな話をすると、意外と若い男性が聞きに来るそうです。それ自体に時代の変化を感じますが、トーク終了後に参加者の男性たちが輪になって話をするんですって。お互いのことには言及しないし、批判もしない。自助グループのように『言いっぱなし、聞きっぱなし』で順番に話すのが、すごく盛り上がるそうです。逆にいえば、それだけ普段思っていることを話したり聞いたりする場がないということですよね」

コロナ禍で生身のコミュニケーションが失われ、ネット上では「論破」の上手い有名人がもてはやされるなか、私たちはこれまで以上に率直な思いを吐き出しにくくなっているのではないか。ストレスや被害意識が誰かへの暴力となって現れるのを防ぐには、批判も評価もされない安全な対話の場にヒントがありそうだ。

取材・文/碇雪恵 写真/西田香織

――XD MAGAZINE VOL.05 特集『誤る』は、プレイドオンラインストアで販売中です。