「毎試合うちのチームの解説をしてほしい」「なんなら監督をぜひ」。試合終了後、SNSで毎回のようにサッカーファンから熱望の声があがる解説者が、林陵平さんだ。元Jリーガーで、プロを引退して、すぐさま東京大学運動会ア式蹴球部(サッカー部)監督に。今は日本で最も戦術を語れるサッカー解説者として、引っ張りだこである。

サッカー好きの“うるさがた”をも唸らせる視座の高い分析力は、事前にサッカーを研究し、言語化し、それを積み重ねることで得ているという。実際、サッカーをどう掘り下げているのか。解説の合間の貴重な時間に、伺った。

(この記事は2024年12月に発行された『XD MAGAZINE VOL.08』より転載しています)

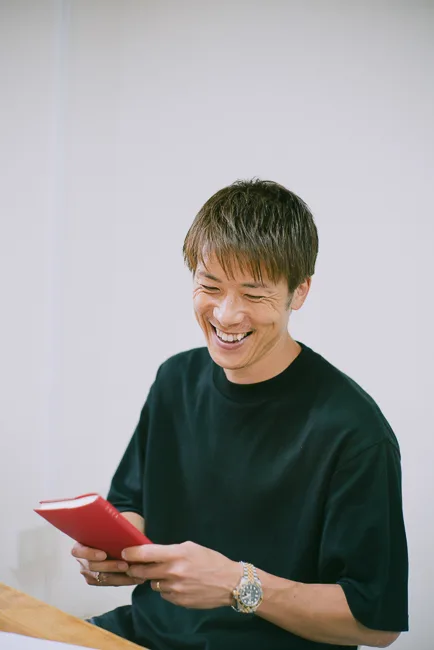

林 陵平(はやし・りょうへい)

1986年生まれ。サッカー解説者、指導者。元Jリーガー。明治大学を経て2009 年に東京ヴェルディ加入。その後、柏レイソル、モンテディオ山形、水戸ホーリーホックなどで活躍。20年に現役引退。21年1月から23年12月まで東京大学運動会ア式蹴球部監督。現在はプレミアリーグからJリーグまで幅広く解説者として活動中。

フォーメーションなんて観ていなかった

日本のサッカーファンから、今最も支持されているひとりだろう。日本代表の久保建英選手でも、森保一監督でもない。サッカー解説者・林陵平さんのことだ。

林さんの解説は、正直なところ“別格”だ。他のサッカー解説者にありがちな「行け!」「最後は気持ちだ!」なんて声援に終始することはない。ひいきのチームや選手に偏った解説をすることもない。林さんは解説の席で、極めてロジカルかつ構造的に、サッカーの面白さを細かな点まで伝えてくれる。

攻守が替わると、どのような動きで相手の動きを遅らせ、ボールを奪い返すか、各選手の動きの狙いを指摘。「今の配置だと噛み合わせが良くない。1人で2人を相手にせざるを得ない」と戦術分析を根拠をまじえて紐解く。それでゴールキーパーいて「(アーセナルのGK )ラヤは右足にピカチュウのタトゥーミッドフィルダーを入れている」「(川崎フロンターレの MF )家長はボールを預けても失わない。まるで大銀行、家長バンク」なんて、選手の小ネタまではさむ。

要は林さんの解説があるだけで、眼の前で繰り広げられる試合の解像度がぐっと上がる。同じサッカーが、ずっと豊かに、面白く見え始めるのだ。

だから、林さんはネットでもテレビでも引く手あまた。国内のJリーグの試合から、世界最高峰のチームを決めるヨーロッパのチャンピオンズリーグまで、週に6日は解説の席に座る。この日の取材も、すでに早朝にACミラン対リヴァプールの解説を終えてから現れた。「夕方からは川崎フロンターレ対蔚山(ウルサン)HD。その後は明後日解説するアタランタ対アーセナルの準備で、3試合は観ないと」と笑っていた。

林さん「そんな感じなので、ぼくの名前をネット検索すると『林陵平睡眠』とサジェストされるらしいです(笑)。けれど、全く苦じゃない。大好きなサッカーをずっと観ていられるわけですから」

サッカーは3歳から始めた。中学時代はスター選手が揃ったスペインの強豪、レアル・マドリードに熱狂。海外サッカーに夢中になり、深夜の衛星放送でリアルタイムで試合を観戦し、翌日は選手たちのプレーを真似た。

2009年に明治大学からプロチームの東京ヴェルディ入りしてからも熱は変わらなかった。フォワードとして点を決めるたび、有名選手のゴール時のパフォーマンスをオマージュして披露し、話題になった。

林さん「プロになっても海外リーグの試合は観られるだけ観ていましたね。ただコンディションを整えるため、リアルタイム観戦は難しい。だから録画を楽しみにしながら日中を過ごしているのに、他の選手が練習中に、ポロッと試合結果だけ言ってくるのは、本当にイヤでしたね(笑)」

観戦時は手元に選手名鑑を置いて、プレースタイルとともにプライベートの情報までを仕入れた。現役選手の誰よりも選手とチームの情報には詳しい自負があった。こうした海外サッカーへの並々ならぬ愛情は、周囲の知るところとなっていた。「海外サッカーなら、林だ」。噂を聞きつけられて、現役選手にもかかわらず海外サッカーの解説に呼ばれるようにもなったほどだ。ここでマニアックな選手の小ネタを入れ込む解説がウケて、海外サッカー好きの間でも少しずつ知られるようになっていった。

もっとも、今のように深堀りした解説はできなかった。「構造的にサッカーを観る」なんて意識は微塵もなかったという。

林さん「中学時代と同じで選手のプレーばかりに目が向いていた。観戦中はフォーメーションや戦略は二の次でした。変わったのは引退してから。東大でサッカーの監督職についてから、なんですよ」

フォーメーションとは

チームの戦術の方針となる陣形を示す、選手の配置。サッカーはディフェンス(DF)、ミッドフィルダー(MF)、フォワード(FW)と、大きく3つのポジションに選手の役割が分かれており、それぞれ積極的に攻めるのか、守備的に試合を運ぶのかなど、戦術によってその配置人数や位置が大きく異なってくる。

東大生に伝えるための、構造化

東京大学ア式蹴球部。東大のサッカー部は、1918年の設立当時、まだ日本にサッカーの言葉がなかった頃に誕生したため、「アソシエーション式フットボール」の略称を掲げている。そんな由緒あるチームの監督に、プロ選手引退直後の2021年に迎え入れられた。

それまで東大とのつながりはなかった。しかしJリーガーとしてのプレイヤー経験は十二分。加えて海外サッカーにおける深い知識を持っていることから、白羽の矢が立ったという。

もっとも、最初はうまくいかなかった。決して強いサッカー部ではなかったことが大きい。中高と活躍して、スポーツ推薦で入学するような人材は皆無で、フィジカルよりもロジカルに長けた知的エリートの集団ったからだ。

林さん「自分が動くのではなく、選手たちに動いてもらう必要があった。けれど、レベル的にプレイヤー目線の感覚的な指導では伝わらないわけです。“元プロの自分が言うんだから言うことを聞け”といっても、やっぱり彼らには響かない。変わらないんです」

「ならば」と自分を変えた。感覚ではなく理屈でサッカーの構造を伝え、頭で理解してもらうことに舵を切った。

“サッカーは局面ごとに数的有利な状況をつくる必要がある” “だから4-2-3-1や4-4-2といったフォーメーションは、有機的に可変しなければならない”“相手の配置との「噛み合わせ」を意識して、数的不利な状況が生まれていないか目配せをして動こう”。

いかにして効果的な攻撃の構築(=ビルドアップ)を俯瞰的かつロジカルに伝えるように意識していったのだ。

林さん「そこでサッカーの見方が180度変わったんです。ずっと観ていた海外サッカーの試合も、個ではなくチームを、そしてチームから構造を掘って観るようになりました」

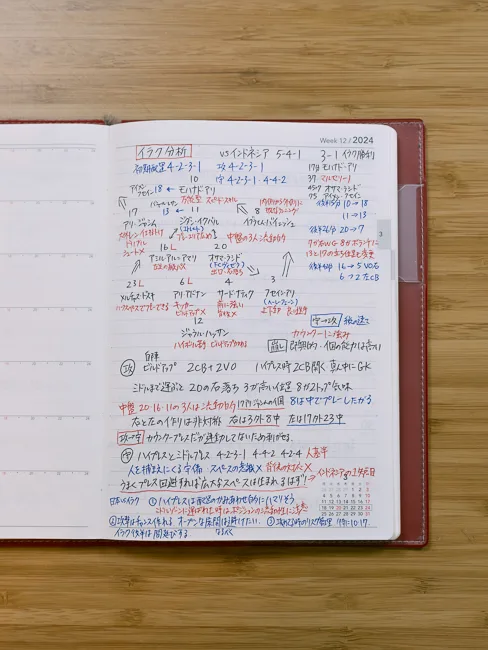

例えばレジェンドともいえる名選手たち─デ・ブライネやサラーやモドリッチなんかが、どんなパスやフェイントを繰り出したかではなく、チームの戦術を読み解くことにフォーカスした。マンチェスター・シティやリヴァプールやレアル・マドリードが、どんなシステムで、どのようにビルドアップしているかを俯瞰で観るようになった。すると局面ごとの配置と相手チームとの噛み合わせで、どう打開しようとしているかが、くっきりと見えるようになっていったという。

林さん「そうやって見方を深めていった結果、現役時代よりもさらにサッカーが好きになりました。サッカーの深みとともに複雑さが分かりますからね。その上でまたサッカー関連の書籍やネット上の記事を読みあさり、インプットを増やしました」

サッカーの解像度を上げる言語化

アウトプットも変えた。いかに的確で簡潔に、構造を伝えられるか。言葉をより意識して選び始めた。

例えば「パスを出す」ではなく、わざと「配球」と呼ぶようにした。「ボールを持つ」ではなく「ボールを保持する」に。「ビルドアップの受け手」ではなく「ビルドアップの出口」に、といった具合だ。

林さん「あえて熟語にして、言葉の意味に色づけをすることが多くなりました。“持つ”と“保持”では、ボールを持ったその後のイメージが全く違いませんか? あと少し響きがカッコいいのもポイントかなと(笑)。でも実際にカッコ良さって大事なんです。覚えてもらいやすいですからね」

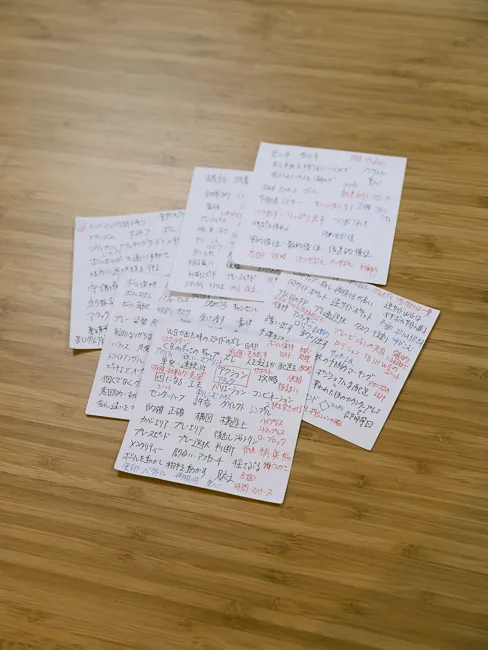

当時から、こうした言語化のための言葉を、メモとして書き残し続けてきた。「この動きは、こう表現した方が伝わるはずだ」と加えていくのだ。それが今では「言語化集」として、林さんの解説には欠かせない手引きとなっているという。

林さん「そうして掘り下げたサッカーの理屈を選手たちに伝えると、再現性の高い理屈として理解してもらえるようになった。だからって、フィジカルや経験が少ない選手たちが、理屈どおりに動けるわけじゃない。ただ『なるほど』と納得してもらえると、“聞く耳”が開くんです」

信頼と納得感を得て、選手たちは林さんの言葉を条件なしに受け入れるようになった。フィジカルトレーニングや基礎練習といった地味な練習にも、首を縦にふって、懸命に取り組んでくれるようになったという。

林さん「“何を言うか”も大事ですが、“誰が言うか”がやはり大事。元プロ選手だから、は通じないけれど、明解な知識と言葉を持っている人間が相手となれば、違う」

今のサッカー解説者としての林さんも、同じだ。サッカーを構造で観て、学び、言語化して積んだ知見は、世のサッカー好きたちに信用と信頼を与えた。聞く耳を開かせているのだ。

林さん「だから、今も日々勉強を重ねています。解説の前には両チームの直近3試合は必ず観て、分析する。ちょっとでも準備を怠ると、チームのファンの方々に『こいつ、観ていないな』とバレてしまいますからね。だけど深堀って自分を磨けば、そこで得る自信も増えていきます。ただし、寝る時間だけが削られていく(笑)」

深掘ると、世界も見え方が変わる

好きから始まった海外サッカーマニアの目線、Jリーガー時代に培ったプレイヤーとしての経験、そして新たに手にした構造的にサッカーを捉え直す独自の語り口。林さんはこうして唯一無二の解説者として、今の地位を自ら築いた。

林さん「知識だけ、経験だけ、分析力だけ、じゃない。一辺倒じゃない解説者であることも、自分の存在価値だと思っています。実はそれができる人があまりいない、というところにも自信があるので」

そんな林さんは、深堀る意義を「見えない部分が見えるようになること」だと捉える。

林さん「サッカーでいえば、同じ試合を観ていても違って見えるわけです。なぜあの選手は外に逃げたのか。なぜあのディフェンダーは左に追い込んだのか。局面だけじゃなくて、全体を観れるようになると『あ、だからか……』と見えてくる。そうするとサッカーがまたさらに面白くなって、もっと深堀りたくなる。まあ、それはサッカーに限らないと思いますけどね。知れば知るほどなんだって深くなって、なんだって面白くなる」

最後に、この記事を読んで「サッカーって面白そう」と感じた読者に、オススメの楽しみ方、深堀りの入口を聞いた。「そうですねえ」と少し悩んだ後、自信たっぷりに答えてくれた。

林さん「ぼくの解説を聞いて下さい(笑)」

なるほど。誰が言うか、確かに大事だ。

取材・文/箱田高樹 写真/田巻海

――XD MAGAZINE VOL.08 特集『掘る』は、プレイドオンラインストアで販売中です。