毎日の暮らしや仕事にあけくれるとき、ふと物足りなさを感じて手にとった本が、世界を見る目を少し変えることがある。「K三蔵」の「バリ山行(さんこう)」と、得体の知れない字面が気になっていた人もいるかもしれない。作家は、そのトリッキーなお名前とは裏腹に建設関係の会社で堅実に働くサラリーマンであり、地に足ついた生活人。長年にわたって書き続け、数年前に小説家としてデビュー。今をときめくと言っていいその作品は誠実な作法で描かれた世界観が、生活者の琴線に触れる。 「自分を掘ること」と「書く」ことについて、そして「言葉」の面白さについて——。ひとりの作家の語りから思いを馳せてもらえれば幸いだ。

(この記事は2024年12月に発行された『XD MAGAZINE VOL.08』より転載しています)

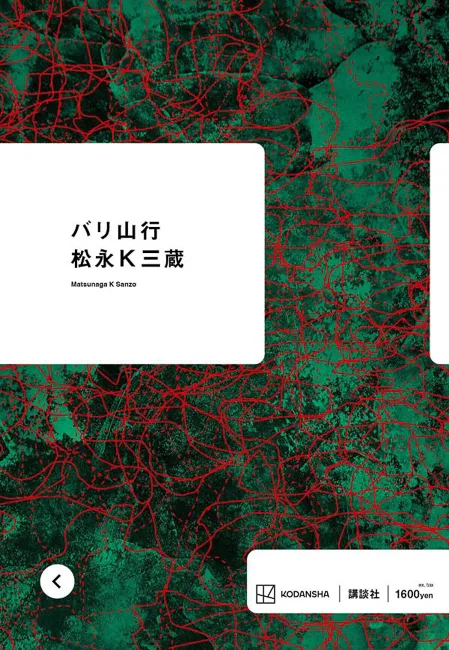

まつなが・けー・さんぞう

1980年、茨城県生まれ。兵庫県西宮市在住。関西学院大学文学部卒。2021年『カメオ』で群像新人文学賞優秀作を受賞しデビュー。同作は2024年12月に、著者2作目の単行本として講談社より刊行予定。

「近所の山」にひそむ、身近な非日常

松永さん「日常のすぐそばに、非日常が接している。小説でも意識しているところですが、他の地域の方は驚きますね」

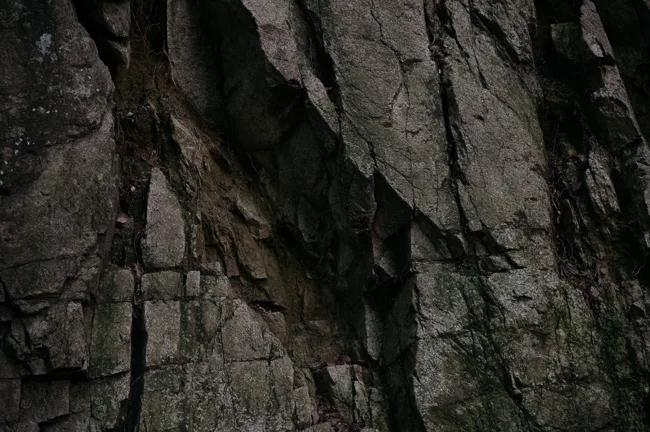

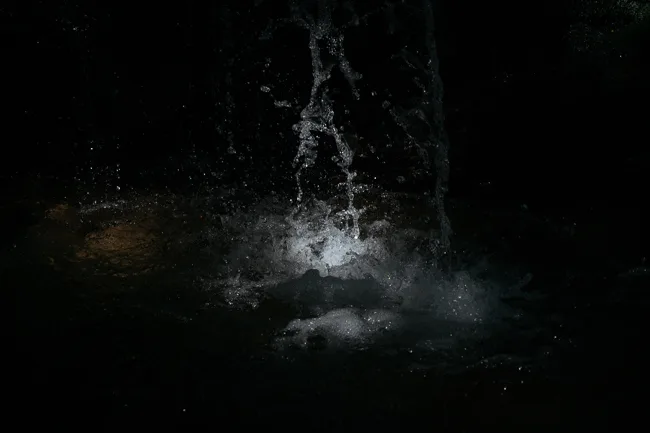

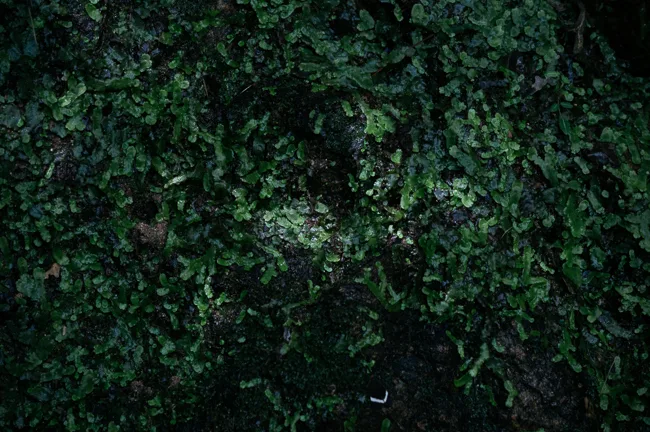

松永K三蔵さんがそう語るのは、六甲山のこと。兵庫県・神戸の地形を特徴づける山ともいえる。地図上では左右に広大に広がる低山で、新幹線の発着駅である新神戸駅も直結しているし、山あいに広がる住宅地も数多い。『バリ山行』では、六甲山の整備された登山道を逸れて広がる、小川や滝、岩肌、そして広大な藪へと、未知なる道筋が濃密に描かれる。

作中にも登場した登山口へ行くと、芦屋の住宅街がふと途切れ、急に鬱蒼とした闇深い空間が現れる。

松永さん「ぼくもそうですし、住民はもちろん慣れていますけどね。しばらく行くと市街を見下ろせる谷もあって、深い山へ入る境界線という感じもあります。小説に出てきた地形も、実際にあるんですよ。フェンスの脇から入れる場所とか、ガサガサして崩れそうな岩とか、ひとけのない滝とか」

そんな道をいく「山行」が、この作品の山場でもある。

物語の大きな舞台となるのは、主人公の「波多さん」の勤める会社とその登山部、そして六甲山。会社の経営体制の変化や担当現場のトラブル、幼な子をともに育てる妻とのやりとりといった日常は淡々と、時に忙しなく続くのだが、そこで出合うのが「バリ」だ。

バリとは、登山用語。「バリエーションルート登山」の略称とされているが諸説あり、ここでは、一般的な登山道を無視した独自のルートを行くことを意味する。六甲山は低山とはいえ、人の手があまり入ってない場所も多く、一歩誤ると危険な道も。

そんな山行に入ると波多さん自身の思考も深まり、波打っていく。その変化を映すように刻々と移り変わる自然の風景描写。そして、危うい瞬間も。とても読み応えがある場面だ。

松永さん「バリのシーンは、読者にも一緒に疲れてもらいたいなという気持ちで書きました。その『山行』では普通の登山者とも会わずに、山そのものにどんどん嵌まり込んでいくんですよね。そこで生まれるのは、自己と世界の境界が曖昧になっていくような感覚なんじゃないかな」

社会のバランスと“異端”の存在

「バリ」との縁になるのが、職場で少し浮いた感じのする先輩社員の、妻鹿(めが)さん。その存在が、物語の発想の軸でもあったという。

松永さん「まずセリフやシーンが思い浮かんで、それが肝になることが多いです。そこに作品全体のテーマが詰まっていたりする。この作品だと『何やってんですか!?妻鹿さん』って感じの場面、ですかね。あ、変なやつ出てきた!って」

それは波多さんが、妻鹿さんの存在を初めて知る場面。「バリやってるんだよ、あいつ」と登山部の部長が言うのだが、そこから波多さんはバリというものの存在と妻鹿さんのことを知っていく。そして、とある機会で同行することになって登山道の外側から突然登場する、妻鹿さん。やや唖然とする社員たち。

松永さん「会社という枠の中に、妻鹿さんというちょっと異質な人物がいる。それは山でも同じで、妻鹿さんはノーマルではないルートを毎週末のようにやっている。ある意味、社会システムの縮図なんですよね。社会のルールと、それを逸脱する者との対立で」

ルールを守って山に入って、山道でも仕事の話ばかりしてしまう「登山部」の波多さんからしたら、ひとりの山を統粋に楽しむ妻鹿さんは異端であり、同時に惹かれる存在でもあった。

職場や学校、身近な集まりでそんな飄々とした感じの人って、いないだろうか?どうも、気になってしまう。読者の感想を見ていると、そんな妻鹿さんへの声も多い。

松永さん「妻鹿さんは、かっこいい。この社会の窮屈さから脱出したいという気持ちの表れですよね。だけど、バリは危険だし、結局は整備された山の中からそう離れられるものでもない。社会のシステムから脱出しようとしてもなかなか抜けられない。そんな象徴でもあるわけです。古典的な図式かもしれませんが、そういうバランスって、今も昔もそんなに変わるものでもないですよね。

ちなみに、ひと昔前の登山がレジャー化する以前の方が、バリは面白かったんじゃないですかね。小説にも出てくる登山地図アプリなんて勿論ないし、誰にも知られず強烈な登山をやっていた人も、多かったはず」

分からないから、世界は世界らしい

もうひとつ妻鹿さんの話で印象深いのは、彼は絶妙に「分からない」人物であること。その出自もどこか曖昧で、彼が語る言葉も真意がつかめない感じがある。

松永さん「どうなんでしょうね?人物を造形しているとはいえ、ぼくも、全ては分からないんですよ。だけど小説って、全ては分からないものでいいんじゃないかな。日常で触れる世界と一緒で、分からないままにあるべきだと思うんです」

分からないからこそ、引っかかる。誰しも身に覚えがあるだろう。その接配も、書き手の妙だ。

さて、そんな小説の登場人物たちと同様、松永さん自身、兵庫の地で一般企業の正社員として勤めている。日常の経験や観察が、物語に活かされているのだろうか?

松永さん「『仕事小説』と言われたりもしますが、現実を考えたら、仕事が出てくるのが普通なんじゃないですか。世の中の大人は8割か9割くらいの方は勤めがあって、平日は毎日、仕事に追われていたりする。建設現場の仕事だと『働き方改革』なんて言われても、現場としては難しかったりしてね」

仕事をして、妻子と暮らし、日常の中で誰しもが蓄積する実感が作品につながるという。

松永さん「生きること全てが活かされていくというか。もし生々しさを感じていただけたなら、それはぼくがちゃんと生きていて、それを書いたからなのだと思います。観察は、観察すると意識された時点で『生』ではなくなるもの。生きることも、意識し出したら考える対象になってしまうわけで、題材を探すために特別なことをしているわけではない。

創作って、ひとつの世界をつくっていくわけじゃないですか。現実の世界に似せた、生の世界。だから書くことは、現実へ問いかけていくことでもあります。不条理だったりする世の中に、ですね。

大それた話ではなくって、例えば担当した工事現場で犬が放置されてしまった。で、うまいことやりきろうとしたのに、その場の流れで自分が面倒を見るハメになってしまった、とか。それは『カメオ』という作品の話ですけど」

不条理さや、分かりやすく言えば理不尽さ。それは自分周辺の小さな社会においても身近だし、大きな社会の歪な仕組みにおいても、言い出せばキリがない。

松永さん「だけど、そこでどう向き合って、前に進んでいくか。そういう人の姿を書いていきたい。それが小説にできることで、だからエンディングも自然描写で渋く終わらせることもできるけどね、そうじゃない。どちらかというと光というか……何か前向きな気持ちは託したいですよね」

書くことは、「デフラグ」?

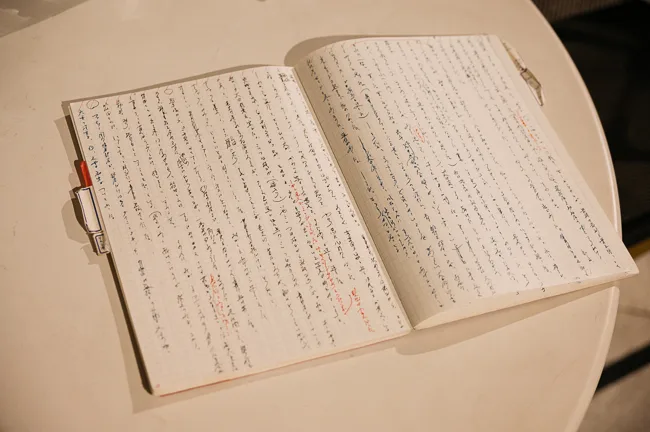

松永さんは毎朝、喫茶店に行くのが楽しみだという。出勤前に2時間ほど、原稿用紙約10枚分の原稿を書くそうだ。文字数にすると、4,000文字。この記事の1本弱くらいで、結構な量だ。出版不況もある現在、副業として作家をする人はそう珍しくはないというが、松永さんはそんなペースで10年以上書き続けていて、自らに締切を課して年に数作を文学賞に応募し続けていた。なかなかの、ストイックさではないだろうか。

松永さん「いやいや、とんでもない(笑)。毎日こう、日が暮れるじゃないですか。子どもを寝かしつけて、自分も寝る。寝る時からすでに『明日の朝になったら書ける』というのが、楽しみで仕方ないんです。何を書こうかなんて考えて。その繰り返しでしたね。推敲も、面白い。ぼくはすごく直す方なんですが、読みながらどんどん面白くなっていくのも、気持ちいいんです」

『バリ山行』の場合は、編集者とやりとりを重ねながら3年の年月をかけて完成した。そこに至るまで3つのバージョンがあり、さらに数十回の推敲を重ねた。兼業とはいえ、随分時間をかける方だろう。

そんな中で「書く」ことへの思いは、最近すこし変わったのだそうだ。

松永さん「書くことは『流す』ことだな、と。『私』と『作品』をつなぐ回路というか、そこにある物語の流れを通すために障害物を取りのぞいて、ならしていくだけ。『デフラグ』みたいな感覚ですね。IT用語ですが、平易な言葉で誰にでも伝わるようにするために、バグやノイズをとっていくんです」

日常の言葉と、小説の言葉

だけど、ふと思うのは、私たちも日常で無数の言葉を書いている。メールやSNS、Slackのようなコミュニケーションツール。絵文字やスタンプ、はたまたAIを使いながらやりとりを繰り返す。そうした言葉と、小説における言葉はどう違うのだろう。

松永さん「日常の言葉っていうのは、ツールですよね。ハサミとかペンとかと一緒で、実用的な道具。小説の言葉というのは、実は無用なんですよね。創作物というのは本来、必要ではない。日常をつくるための言葉と違って、文学の言葉には、目的がない。

飛躍するかもしれませんが、人も、実用、つまり何か特定の目的があって生まれているわけじゃない。でも、生まれた。だからそんな小説の無用の言葉とも親和性があって、小説、純文学というジャンルが成り立っているんじゃないでしょうか」

言葉が社会の大部分をつくっているけれど、たしかに社会にとって実用的じゃない言葉は、楽しい。文学は、人の営みの未知なる愉しみをひらくものかもしれない。

松永さん「物語をつくる言葉も、意図しないところから生まれることが多い。先ほど『妻鹿さん』の話もしましたが、もっと手前の気づきですよね。ふとした瞬間に引っ掛かりを感じて、胸をとらえるんです」

そんなインスピレーションを、ノートに手書きでしたためていく。それがお話の元になっていく。「音楽でも理論に合わせてつくればいいんじゃなくって、むしろ、ふとした拍子に美しい旋律が生まれて、音楽理論は後づけですよね」。小説も、それに似ているのだという。

ではそんな松永さんにとって「掘る」とは、なんだろう。

松永さん「球体を、掘って掘って、自分ひとりの世界にどんどん嵌まり込んでいく。小説を書くことはそんなイメージがあって、掘り進んだ先には反対側の地上があります。そこで『他者』——自分と異なるものに出会い直すんです」

自分の中を掘り続けたら「他者」が現れる。言葉そのものにも、そんな性質はあるだろう。連綿と使い継がれ、手元にあるものだから。

松永さん「その結果、不思議なことに人の共感につながったりする。連絡をしない友人が、逆に距離が近く感じられたりすることってありますけど、相反するものが、実はつながっていたりしますよね。生きていると。

小説も、本当は書いたら人に見せずに、引出しにしまっていたらいいという気もします。だけどどうしても、理解や共感を求める気持ちはありますよね」

「オモロイだけ」では足りない!

自らが眼差す文学に一途に歩む、松永さん。その一方で気になるのは、着ているTシャツにも書いてあるご自身のテーマ、「オモロイ純文学」。急な、関西テイストだ。オモロイは分かる。が、純文学というのは、ちょっと日常に縁遠い言葉かもしれない。

松永さん「話せば長くなりますが……純文学は、コンテンツとしては、面白くなくてもいい、というような、ある種の免責がある。今はNetflixもあればYouTubeもあるし、スマホのゲームだって面白い。そんな面白さが溢れる時代にあって、文学も面白くなければ埋もれてしまう。消えてしまう。もちろん『オモロイだけ』ではいけない。でも『オモロクないとダメ』なんですよ」

昨今、本を読むことば“タイパ”を考えたら割に合わない遊びかもしれない。だけど、たしかな魅力がある。松永さんにとっての「読む」ことについても聞いてみたい。

松永さん「始まりは中学生の頃に読んだドストエフスキーの『罪と罰』ですね。それがぼくの文学や創作へのきっかけにもなったし、ひとつの憧れです。長じてさまざまな作品を読んできたわけですが、文学には、めちゃくちゃ面白いものもあるし、残るものが何かある。その価値をつないで、残していきたい。それがぼくが書き続ける理由でもありますね」

そう語る松永さんがいうには、読書にはすごい可能性があるのだという。

松永さん「読書って何かっていうと、全てが想像の中の世界でしかないんですよね、本当は。読み手の想像の中でしか、再生されてない。それは音楽とか絵画とか、映画よりもすごい、最強の没入体験。色も音も感触も匂いも、自分だけが分かるんですよ。

だから読者が100人いたら、100人違う世界を見ている。それは狭いはずなんですが、皆が共感できる広がりがある。普遍的な無意識の集合体に触れるものがあるから」

なるほど言われてみれば、文字とは変なもの。なんとなく共有しているように感じているけれど、読み取ったものは読み手自身の頭の中にしかない。

松永さん「逆にいうと、読まれなければ存在しない。読者の想像の中に、初めて生まれるんです。読まないと分からないというのが、弱点ではあるんですけどね」

書くのも、読むのも「自分ひとり」であることは、辛さもあれど愉しみがある。道なき道を、ただ歩き回る愉しみなのだろう。

それは人の頭の中から広がる「世界」の土壌を耕していくことかもしれない。木を育てることにも似て、いずれ実りがある。

取材・文/大澤景 写真/坂井竜治

――XD MAGAZINE VOL.08 特集『掘る』は、プレイドオンラインストアで販売中です。