村上春樹原作の映画『ドライブ・マイ・カー』で、日本映画史上初となる脚本賞などカンヌ国際映画祭にて全4冠を達成。続く最新作の『偶然と想像』ではベルリン国際映画祭で銀熊賞(審査員グランプリ)を受賞するなど、これまでの活動を経て世界的な注目を集め続ける映画監督・濱口竜介さん。

「リアリティーのある繊細で自然な演技」。そう評されることの多い濱口作品には、映画のなかの“キャラクター”が本当に実在するかのようなあり様で生き生きと現れ、フィクションと現実のあいだに揺れ動くような、特有の質感がある。

その特異なリアリティはどこにあって、何に由来するものなのか? 全国各地で「インタビューセッション」という独自の活動も行う文筆家の尹雄大(ゆんうんで)さんを聞き手に、演じること、聞くこと、人と人が関係し合うことについて、お話を伺った。

(この記事は2021年12月8日(水)に発売された『XD MAGAZINE VOL.03』より転載しています)

濱口竜介(はまぐち・りゅうすけ)

1978 年、神奈川県生まれ。映画監督。東京藝術大学大学院映像研究科の修了制作『PASSION』(2008)が国内外の映画祭に選出され、監督としてのキャリアを本格的にスタートさせる。主な作品に5時間17分の長編映画『ハッピーアワー』(2015)、自身初の商業映画となる『寝ても覚めても』(2018)、第74回カンヌ国際映画祭で脚本賞を受賞した『ドライブ・マイ・カー』(2021)など。

「本読み」で現れてくる声

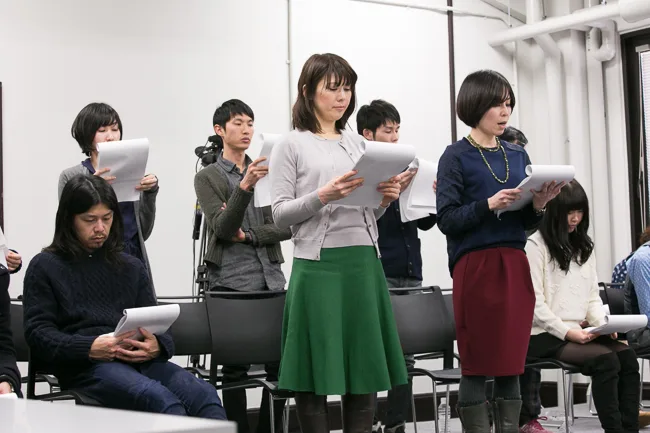

濱口竜介監督の演出の特徴のひとつは「本読み」だ。台本を感情の起伏もなく、抑揚をつけず、意味も込めずに棒読みする。俳優は互いに書かれたテキストをただ読み、相手の声をただ聞く。

こうした手法は『ハッピーアワー』 (2015年)から徹底された。本作は演技経験のない4人の女性たちが主演し、ロカルノ国際映画祭で最優秀女優賞を受賞し話題となった。彼女たちの演技の地力を養ったのは、本読みであることは確かだろう。ただ読み、ただ聞く。これらは演技と直接関係のない方法に見える。だが、一切の感情と意味を排して読むからこそ、“その人”の声が現れる。

濱口作品の不可思議さは、再現性のない瞬間の訪れを演技として観ることができるところだ。スクリーンのなかのその人は、“その人”としてありながら、その人ではない誰かを演じている。矛盾した瞬間を招くことができる手法の根底にあるのは、ひたすら「声を聞く」経験にあると言える。

濱口さん「無感情で本読みを繰り返していくとだんだんと声が変わっていきます。最初はテキストの意味に足を取られるような読み方をします。口にするのが恥ずかしいとか『なんか言いたくないな』と思っている台詞には、声がきゅっと詰まってしまう。だけど本読みを続けていくと、意味に足を掬われることは少なくなっていきます。

一方で、どうしても抑揚がついてしまうところも出てくる。そうした部分には、撮影現場で役者の『事前に想定した演技』が入り込む傾向があると感じています。本読みをしていて、あるところでどうしてもそれらが起こるなら、その台詞は削除したり、変更したりします」

写真提供:デザイン・クリエイティブセンター神戸/撮影:森本奈津美

『ハッピーアワー』の主な出演者は、濱口さんが講師を務めた「即興演技ワークショップ in Kobe」の参加者たち。いわゆる演技指導は一切行わず、「聞く」ことをテーマに構想した本ワークショップのなかでこの「本読み」の方法が確立された。通常の本読みは、本番撮影前のリハーサル時に行う台本の読み合わせを意味するが、「一切の感情を込めず、ニュアンスを抜いて読む」というルールで行うのが濱口式の「本読み」だ。

いま・ここで起きていることを捉えるために

念入りに準備された演技が、たとえ感情や感覚を優れて表現したとしても、俳優の単なる癖でしかなかったとしたらどうだろうか。それはカメラの前でいま初めて起きた出来事だとは言えない。

濱口さん「抑揚がついてしまうのは、その人がもっている『ここはこういうもんでしょう』という想定が現れているときです。そこはそのままにしておくと、演技が自然な形で発展しなくなりやすい。現在というものに対応できていないというか……。自分の過去においてもった想定がより強く作用しているわけです。そうすると身体が演技をしている『いま・現在』の時空から離れやすくなる。ということは、役者のあいだで相互作用が起きない。そして、そのことはカメラに映されてしまう」

だからこそ、本読みでは抑揚をひとつずつなくしていくことにこだわる。すると「嫌じゃないタイプの声」というものが出てくるのだという。それを濱口さんはこう言い換える。「身体とそんなに違和感がない声」と。

濱口さん「役者がテキストを受け入れられると、本当にその人自身の身体から出てきた声として響いてきます。役者同士も他の人の声を『すごく良いな』と感じながら聞いている瞬間というのは絶対にある。そうなると演技というのは、“フリ”をし合うということとはどうも違う。もっと楽しいことだと思えるかもしれない。そこまでいくと現場で納得するような演技を見ることが多いです。

本読みを通じて役者のあいだで『基準音』みたいなものが共有されるからなのか。ずっと棒読みで読んでいた台詞は、撮影現場で初めて台詞に感情が乗ることで全く違うものに感じられます。それが結局、役者の意図によるのか、それとももっと自然な相互作用で違うものになるのかは、わかりません。でも、役者にとっても『耳ができてくる』ところがあるので、お互いの『意図』まで感知しやすくなっているでしょう。それで演技がしやすく感じられたり、すべき演技が定まってくることはあると思っています」

演技における「身体」と振る舞い

濱口さんの話には、「身体(からだ)」という言葉がたびたび登場する。例えばオーディションにおいては、「一人ひとりお会いして話していて、その人たちの身体がほどけて、ちゃんと話せたという感じがあることはすごく大事」と言う。また「テキストが身体に馴染む」といった言い回しをする。

つまり、いま放たれた声をきちんと聞き届けること。言葉が自分のいまの身体とずれた声として口をついてしまわないこと。

ここでいう身体は筋肉だとか脳、数値で説明できるような、物理的なものを意味していない。身体とは、“生きている状態”と言ってもいいだろう。生きているとは、運動しているということであり、それは「いま・ここ」で起きている現象だ。

とすれば、想定された演技という過去の再現は、生きている状態と程遠い。濱口さんの手法である「声を聞く」とは、自分自身としていまを生きている。そのことに改めて気づかせる試みに思える。

用意された演技ではなく、その人の「声」が話されるのであれば「その人自身が本当にそのまま映っている」ことに近い現象が生じるのだと、濱口さんが言うのも頷ける。

濱口さん「その人自体の存在というか、何か威厳みたいなものが出てくる。そんな感覚があります」

聞くことは、人を強く励ます力をもっている。それはプロの役者においても同じ効力を発揮している。予見なく聞くことが与える安心と緊張感によって、“その人”の声が現れる。そのときに観客は目撃する。俳優によって演じられたキャラクターであり、彼や彼女自身でもあるような、揺らぎと確からしさのあいだに存在する人の姿を。

そうであれば、なおのこと俳優が身体に馴染んだ声でテキストを語り演じる際、観客が目にするのはいったい「誰」なのかと問うてみたくなる。

濱口さん「キャラクターとは何か、という問題があります。例えばカメラマンというキャラクターとして、演技をするとなれば、それを阻害する要素はたくさん出てきます。普段カメラを扱ってない人であれば『カメラマンっぽくしてるけど、カメラマンではないよね』というのが明らかになるからです。“振る舞い”が、その人がどういう人間であるかの見え方を決定してしまうわけです。

それまでの演技の文脈や観客の経験値でキャラクターの見え方は決まると思いつつも、役者のこれまで生きてきた身体というのは、簡単に振る舞いを変えられない事実があります。基本的に習慣によって居心地の良い身体が決まってくるので、演技については役者自身が生きてきたそれまでのパターンに常に引き戻されます。これは撮影現場という数ヶ月ほどの短い期間では太刀打ちできない問題です。基本的にはその人のいままで生きてきた人生、その人の身体を受け入れることからしかはじまらない。それがキャスティングだと思います」

俳優が役柄としてのセリフを言い、何か行ったとする。そこで演じている身体は、生きてきた年数をかけて培ってきたものだ。思い描いたリアルさに寄せようとしても、当然ながら身体はそのようには動かない。

濱口さん「そうなるとコンフリクト、身体の軋みみたいなものがそのままカメラに映ります。必要なのは、想定を再現する回路を断つこと。あくまで自分がそのときできる範囲の言い方とかやり方で、自分の身体を軸にしてもらう。余計なことはしない。すべきことがあるとすれば、あくまで自分の身体を出発点にして、新たにその仕草を自分に習慣づける。すると、それが見る人にとっては『もうその人がカメラマンのようにしか見えない』という現象として体験されやすくなります。

演じる人にとっても、他人でありながら自分自身としか思えないようなことに巻き込まれていく感覚はあるのかもしれません。演技は、相互フィードバックみたいにして進んでいきます。相手役との関係性のなかで『この状況にまさに自分がいるとすれば、このように言うだろう』という仕方で発話するのだと思います。

ただ、あくまで台詞や振る舞いは、その人のものではない。だから役者が違和感なく演じているそのときに、役者その人ともキャラクターとも区別がつかないものが映るんだと思います」

その人が言ってもおかしくない違和感のない言葉が発せられる。役者と演じられた人物が渾然となりながらも、「その人の身体であれば、当然そう言うであろう」という確信を見るものに与える。フィクションの世界で描かれる言葉のあり方に何か“本当のこと”が示されていると感じる一方で、日常生活を振り返ると、自分の感じていることや思いはさておき、社会的な役割に従った発言や情報として言葉をやり取りすることも多い。「その人であればそう言う」という必然性から隔たった言葉のやりとりを当たり前にしている。正確に意味や情報を伝えるための的確で端的な言葉。言葉は伝達の手段として扱われて久しい。

濱口さん「それが望ましいかどうかはともかく、伝達を主軸にした言葉の用い方で社会生活が成り立っている現状があります。そういう言葉の使い方をしながら、自分を社会に対してプレゼンテーションし、コミュニケーションすることが多いと思うんです。そうであっても、本当は色んなものが身体中から出ているわけですよね。声であったり、ボディランゲージを通じて。でも、たくさん表現されてはいても、『そういうのは一旦、見ないことにしましょう』といって進んでいくことが非常に多いのだと思います」

例えば『ドライブ・マイ・カー』 (2021年)では、劇中での本読みや録音されたカセットテープの声、言語としての手話などを、静謐に「聞く」場面が多くある。そうして登場人物たちが“本当のこと”を話し、話されたことに向き合う姿を観客は目の当たりにする。本作を評価する声の多くは、語り合うこと、そのすれ違いの体験が与えた深く静かな衝撃について言及している。そのことが却って物語るのは、社会生活を滞りなく成り立たせるための日本語が話されている空間において、自分の声が聞かれること、十分に聞かれるための話をすることにひどく飢えている、ということだ。

「言葉」と「日本語」との近さと遠さ

2021年12月に公開される新作『偶然と想像』は、短編のオムニバスだけにドラマの展開がこれまでの作品よりは早い。短い時間のなかで濃厚な言葉のやり取りが交わされる。

登場人物たちは痴態や心情、怒りを露わにするのであれ、その人の身体として発せられた言葉を語り合う。だが、それは急激に関係が破断するような危機に不意打ちされ、「語らされてしまう」切迫さに追いやられているように見える。

ただし、空気を読むことも忖度もない言葉遣いは、日常の感覚からすると馴染みのない光景ではあるだろう。それでも映画で描かれた現実においては、そうでしかあり得ない言葉が溢れていると感じ、そこに切実さを認める。

声に出されない、文字にならない言語が人の胸の内にはあり、それを「内的言語」という。私には濱口作品の登場人物たちは、内的言語を日本語に翻訳して話しているように見える。それは翻訳調の辿々しい演技という意味では決してない。日本語に対して、馴れ馴れしくない緊張感をもっている。彼や彼女たちは意を尽くして話そうと努めている。あるいは、それは本読みを通して獲得した「聞くこと」がもたらした日本語との距離感がカメラに映し出された結果なのかもしれない。

濱口さん「日本語の話者としては、すごく奇妙で率直なコミュニケーションに見えるかもしれません。それを描くのは結局、自分のなかにも絶対に言語化できないような領域があるからだと思います。これは誰しもあるものだと信じてはいるんですけれど。たまたま日本語という言語があり、それで翻訳できる範囲のことを話している感じがあります。でも究極的には全然言語化できない。多くのコミュニケーションのなかでは、それらは現れずに終わってしまいます。

ある種の率直さが表現される、『語らされてしまう』という事態は、良し悪しはともかく台詞を書くことが自分の演出のツールになっていることから起こるものと思います。言葉は言いたいことを言えているわけではない。しかし、その言葉が『内的言語』を相手に伝えようとする架け橋のようになっている。そして、それを相手が聞こうとするときには、お互いの間にはある通路のようなものが開かれるのではないかと思います。

役者がある場面で相手役と話し合うときにそういう『何か』が起きることをこちらとしては期待しているわけです。そして、カメラやスタッフより、近くにいる相手役が一番ダイレクトに『これは演技であることが明らかにわかっているけれど、もしかしてこの人は、本当にそういう人なんじゃないか』というふうに感じる可能性があって、実際に第三者からはそのように見えるときがあります。

そういう判別不可能な瞬間がやってきたときに、役者はそれに対してふさわしいレスポンスをしなくてはならないと感じるのではないでしょうか。そこでより演技的に返すことはできるだろうけれど、いったんそういうことがはじまってしまえば、やはり演技的なものではないレスポンスが生まれてくると思うんです。

『内的言語』を表現するには不十分な日本語を使いつつ、そういう判別できなさの訪れに対して、演技をするという義務とはまた別の、自分自身の人生みたいなものを使って対応したくなる。そういう想いが役者には生じるんじゃないだろうか。少なくとも自分は、そういう演技の瞬間が生まれることを願いつつ、ダイアローグを構築しています」

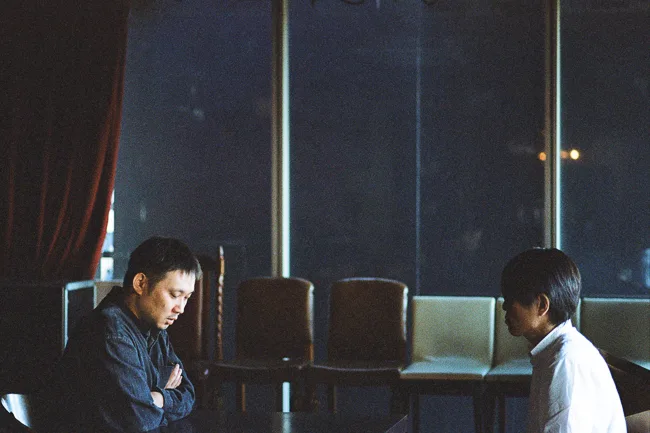

©2021 NEOPA / Fictive

『偶然と想像』は、3つの短編からなるオムニバス映画。物語はいずれも日常に潜む些細な“偶然”を機に、思いも寄らない方向へ運ばれていく運命を描く。登場人物たちの関係性や心の機微を繊細に描き出しながら、「そうであったかもしれない世界」への果てしない想像を軽やかに展開させる深淵な作品。

役者であれ市井の人であれ、その人の身体からではない声に出会うとき、直感的に隠された意図を感じているはずだ。それくらい身体感覚が把握する力は高い。ただ、それに目を瞑ってしまいがちなのは、社会を生きる上で率直さが邪魔になるからだ。これまで生きてきた人生の丸ごとを用いて話さなくてはならないとすれば、これまでの時間の積み重ねが崩れることも起きかねない覚悟が必要だ。それでは社会性は保たれない。けれども社会の枠組みが揺らぐ瞬間が、普段の語り合いのなかで起きるときもあるだろう。

濱口さん「ごく稀に、そんなつもりはなかったのにこんな深いところまで話してしまっている、聞いてしまっている。だからこそ、もうここから動くことができない……というような会話の場面を体験することがあると思います。そういう場に再現性はないです。その人とは本当にその一回、何らかの巡り合わせでそういう話をするということになるんだと思います。それは終わるもの、ほどけていくもの。再現しようとしても切ない結果になるしかないようなもの。

フィクションも、そうした状況と近いところがきっとあるんだと思います。明らかに終わるとわかっている。誰もが虚構で嘘だと理解しているからこそ、普段は表現できないことを率直に表すことができる。しかも口にする言葉はテキスト(台詞)である。つまり自分の言葉ではない。それがその人自身の出てくる通り道みたいになっている。そういうことがあり得るんじゃないかという気はしています」

現れないが、確かにある

濱口さんの言う「その人自身」とは誰だろう。意識が理解できることはそう多くない。人は自身の振る舞いのなかに、自覚の及ばない姿を見出すときがある。それが「その人自身」であり、内在している見知らぬ人物だろう。その「人」ははっきりと姿を見せないが、れっきとした声をもっている。

濱口さん「現れないけどある、ということがありますよね。見えているもの、聞こえているもの、感覚できるもの。それらはすごく力強いものとして存在しています。けれど現実は、それらだけで構成されているわけではない。『現れないもの』というのがあるわけです。それは一人ひとりのなかに、すごく明確にあると思っています。そのポテンシャルみたいなものがあるとき『事故』みたいなものとして、偶然に開かれてしまうことがあるんだと思います」

現れないが確かにあるもの。そのような出来事の“わからなさ”に直面すると、いたずらに恐れたり不安がりはする。わからなさの手触りを感じ、目を凝らしてみる。つまり身体で理解することが必要ではないか。

濱口さん「わからないということを共有して、そのわからなさを互いに分け合っていくような関係性が好きなんだと思います。モヤモヤとして言語にできない何かについて、少しでも筋道をつけていきたいし、それを誰かと一緒にやれることがとても大事だという気がします。

率直さがフィクションのなかでしか成立しないのは、率直であることがときに人を傷つけるものだからですよね。だからこそ、現実では相手を傷つけることを怖がりながら率直になっていくことが、誰かとお互い率直に付き合うことの唯一の方法ではないかと思います。率直さのリスクを十分に理解しながら、基本的にはおずおずとやっていくっていうことなんだと思います。

そうやっていくことでつながれると思ってなかった人と、束の間でもつながれたような感覚があったりするわけです。誰しもが他人ではあります。だけど、他人だと思ってる人とでも自分と重なることについて喋ることができる。そして、誰しもが『わからない』ということは実は共有しているはずなんです。知らないからこそ聞くことができることもある。知らない。わからない。これらがすごく強力に語り合いや、つながりを誘発する力になると思います」

知らない、わからないからこそ聞くという行為がはじまる。それは聞き手にとって未知のことだけに腰が引けてしまうことである。また聞かれるものにとっても侵犯される体験になるかもしれない。

聞くこと、それは怖いことでもある

濱口さん「聞くことは、一方ですごく怖いことでもあります。『うたうひと』 (「東北記録映画三部作」第三部)*に出ていただいた、小野和子さんという民話の研究者がいます。民話の語り手を40年以上訪ねて回っていた方です。

小野さんが言うには『聞くことは、自分自身をなし崩しに壊してしまうことなんです』ということでした。本当に自分自身が変わらなければ、相手のことを聞くことができない。その人が言っていることが理解できないとき、自分自身の賢(さか)しらを捨てないといけない。どうしたらそれがわかる自分になるんだろうと、その根本まで自分自身を一旦壊してしまわないと、人に対して聞けないのだと。そうお話されていました。

誰かの話を聞き続けたいと思っても、相手の言っていることが全部自分の納得できることだったり、理解できることとは、全く限らないわけです。自身がいまもっている物差しで相手を測ることをやめて、『聞く』ことをしなければ聞けない。でも、それは自分自身を手放すようなことでもあるので、非常に怖いことでもあると思います。だけど、まずそれをやらないといけない。

そして、聞くことのもうひとつの怖さは『奪う』ことになりかねないこと。すごく大事なことが聞ける場に立ち会えるのは、それに対して払っている関心や敬意の深さに応じてのことです。ごく当たり前の話ですけれども。だからこそ、その場で聞いたことを勝手に誰かにそのままの形で共有してはいけない」

誰かが何かを明らかにする。それはその場そのときにだけ開かれた出来事である以上、誰にでも理解されるような、均(なら)された情報に還元できることではないだろう。まして個人的な体験を引き合いにして解釈できるものでもない。話されたことは、誰がそこにいてどのように話されたのか、という前提抜きにして語れないことだ。

濱口さん「そのときその場で出てきた言葉だったけれども、話題だけが残って誰かに共有されてしまっては、語った人にとっては全く不本意なこと。『私はあなたに渡したんだ』というところがあるからです。何かが聞けるとしたら、それはその場のこと。だからこそ『聞く』ことには注意を払わないといけない。そうでないと人からただただ奪っていくことになってしまいます。そうした怖さがあったとしても、それでも聞きたいと思えるかどうか。その上で聞きたいと思うのであれば、それなりの態度を身につけないといけない」

語られたことを聞くとは、再現性のないその場限りの体験だ。その人の身体にふさわしい声で口を開いたのならば、そのときに応じて聞くためには態度を、つまりはそれにふさわしい身体であらねばならないだろう。

なぜなら私たちは現にいまここで生きている何者かとして誰かの面前に立ち、耳を傾ける存在だからだ。

取材・文/尹雄大 写真/上澤友香