アニメーションの躍動感は、動きそのものだけに支えられているわけではない。特殊効果、演出、音響など、複合的な要素があるからこそ、視聴者はより物語に没入できる。2021年に放送開始したアニメ『王様ランキング』は、まるで絵本のなかのキャラクターのように愛らしい非力な王子様のボッジが、立派な王を目指して冒険を繰り広げるファンタジー作品で、そのシンプルな画からは想像もつかないほど感情を揺さぶられる。また、世界的な人気タイトルでもある『進撃の巨人』にも注目したい。架空の世界、架空の武器で戦っているにも関わらず、なぜあれほどの切実さをもって目の前に迫ってくるのか。この両作品について、『進撃の巨人』でアクション作画監督を担当し、『王様ランキング』では副監督・演出・原画を務めた今井有文さんに、映像に命を吹き込むヒントを聞いた。

(この記事は2022年4月19日(水)に発売された『XD MAGAZINE VOL.04』より転載しています)

今井有文(いまい・ありふみ)

武蔵野美術大学卒業。フリーランスのアニメーターとして、Production I.G、WIT STUDIOなどの作品に参加。原画、作画監督、演出などを手がける。主な参加作品に、『進撃の巨人』シーズン1~3、『ワンパンマン』、『BORUTO -NARUTO THE MOVIE-』など。『王様ランキング』では、副監督、演出、原画などを務めた。

アニメ『王様ランキング』

©十日草輔・KADOKAWA刊/アニメ「王様ランキング」製作委員会

作り物にこそリアリティを

―『王様ランキング』の副監督を務められる際、どのような点を重視されたのでしょうか?

今井さん「各キャラクターに説得力のある動きをさせることでしょうか。この作品はキャラクターの個性が豊かで、頭身も大きく違います。主人公のボッジは2.5頭身くらいでとても小さいですが、父のボッス王は巨人なので規格外に大きいですし、ボッジの相棒・カゲに至っては頭身というか平面の存在です(笑)。キャラクターそれぞれの持ち味が濃いんです。なので、一作品のなかにまとめるためには、各キャラクターをその人物たらしめる演技にする必要がありました。ボッジは身体能力も高いし身軽なのでテクテクと軽快に歩き、カゲは地面を這うようにスルスルと移動する。バリエーション豊かなキャラクターそれぞれの持ち味を活かしつつ、違和感のないような動きにしています。

具体例で言うと、9話で王妃のヒリングと『王妃の盾』のドルーシが肩を並べて歩くシーンでは、華奢で勝気なヒリングはツカツカと早足で歩いていて、筋骨隆々なドルーシはノシノシと大股で歩かせています。これは、体格に合わせた動きはもちろん、ヒリングはその怒りっぽい性格を、ドルーシはその頼りがいのある感じを、歩き方ひとつでも感じ取ってもらえるように意識しています。タイムシート上でヒリングとドルーシの歩くタイミングをそれぞれ差をつけて操作し、キャラクターの個性的な歩きとして表現しています。小さな工夫ではありますが、もしドルーシがヒリングと同じような歩き方をしていれば、不自然に見えてしまうかもしれないですし、それぞれのキャラクターの個性は際立って見えてこないのではないか、と思います」

『王様ランキング』より、ヒリングとドルーシが肩を並べて歩くシーン。

―今作のキャラクターのなかでも、ボッジは耳も聞こえない上に言葉も話せないキャラクターですよね。原作から変更を加えた部分などはあったのでしょうか?

今井さん「これは監督が強く意識していた部分でもあるのですが、耳が聞こえないキャラクターなので、誰かがボッジに話しかけるときにはボッジの視界に入っているか、身体に触れていないと、ボッジは話しかけられていることにも気づけないですよね。後ろから呼びかけて振り返るようなシーンは、基本的にあり得ない。なので、ボッジに話しかける際には、必ず身体に触れる。肩にポンと触れてから声をかけたり、ボッジの視界のなかで呼びかけたりと、違和感を感じないように注意を払っています。

ファンタジー作品ですし、一見絵本のような世界観で、どのキャラクターも誇張された表現をしています。でも架空のキャラクターだからこそ、リアリティが大切で。本当に人が怒っているときのような顔で怒って、悲しんでいるような顔で泣いてこそ、感情移入できると思うんです。そうすれば、より深みのある作品になるし、キャラクターがその世界で生きる。見ている側も自然と共感しながら見ることができると思います」

―そうした演技のニュアンスや重要な点はどのように共有されているのでしょうか?

今井さん「作画打ち合わせの際に、身振り手振りを交えながら自分で演技して各シーンを担当してくれる原画マンに説明することが多いです。今作においては、キャラクターデザインの方が一番最初にボッジとカゲのラフな動きをつけたテストムービーをつくってくださっていて、ボッジはぴょこぴょこと子どもらしく動いて、カゲには液体が地面を這うような動きをつけてくださっていたんです。そのテストムービーをヒントに、動きの軽重やキャラクターの表現の仕方を肉づけしていったようなイメージです。

演出の仕事としては、ただ原作の流れに沿うようにつくるよりは、原作の設定やキャラクターの個性に軸足を置きつつも、アニメーションとしてどう動けばより楽しんでもらえるか、演出の解釈を入れることで、面白いものができるように気を配りました。

実は、本作も各話数によって結構演出が違うんです。話数によって演出家が違うので、『料理の描写が細かい』とか『アクションに力を入れている』とか、よく見ると違いが見て取れると思います。監督が演出を行った第1話では、ボッジの目線を再現するために大人を見上げるようなローアングルが多用されていたり……。そうした演出の違いに注目してもらえると、アニメーションをより楽しく見ていただけると思います」

『王様ランキング』より。第一話ではボッジが周囲を見上げるアングルが多用されている。

アニメーションの仕事

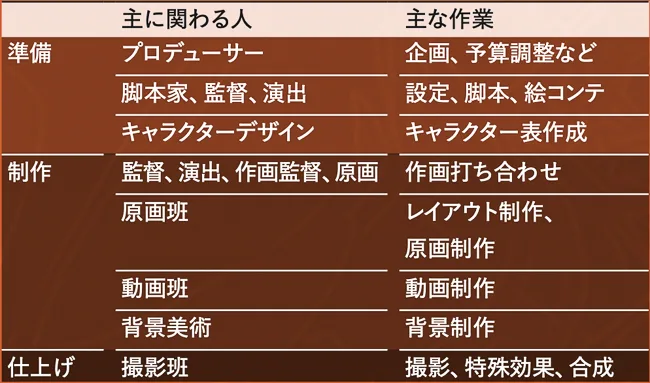

前提知識として、今井さんにアニメーションの仕事を概略を解説してもらった。

今井さん「まず、制作に関わる予算や関係各所と調整を進めるプロデューサーがいて、監督がいます。監督はすべての工程に携わって、演出、アニメーションの監修を行う役で、脚本家と一緒になってストーリー全体を構成していきます。fig.1

fig.1│アニメーションの作業の遷移をまとめた図。

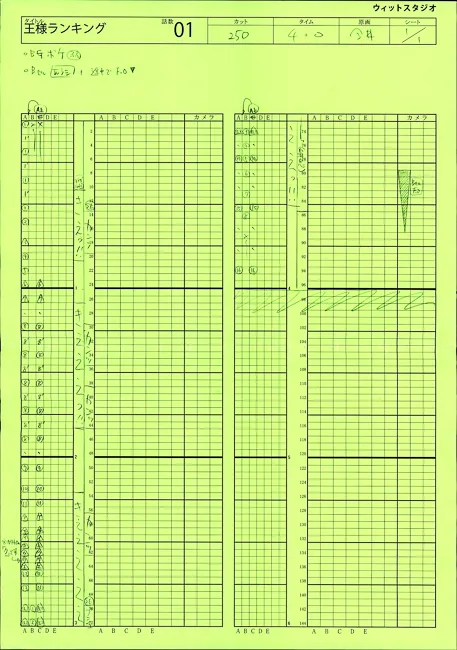

次は、脚本をもとに絵コンテをつくっていくのですが、主にはコンテマンや演出家、または監督自らが絵コンテを描き、どのようにシーンが展開していくかを多数のスタッフで共有できるように準備します。それと同時にキャラクターデザイナーがキャラクター表を作成し、作画の準備も並行して行われます。絵コンテができると、演出家がアニメーターと呼ばれる原画マン、および作画を統括する作画監督と作画打ち合わせを行い、実際に絵を描く作業へ入ります。その後、各原画マンから上がってきたレイアウトとタイムシート(アニメーションのタイミングと処理を記した指示書)fig.2を演出がチェックするといった流れです。

fig.2│『王様ランキング』のタイムシート。一話で今井氏が担当した原画シーンのカット。

アニメーションの絵は大きく原画と動画に分かれていて、原画マンは動きのキーになる画を描いていき、動画マンがその間のコマを補完して描いていきます。その後、背景美術と組み合わせて撮影し、特殊効果を加えます。こうして、やっと映像としてのアニメーションになります。今お話したのは大まかな内容で、本来ならば音響や声優など、もっと多くの方の力で成り立っているものなんです」

アニメ『進撃の巨人』

©諫山創・講談社/「進撃の巨人」製作委員会

コンマ数秒の1枚が印象を変える

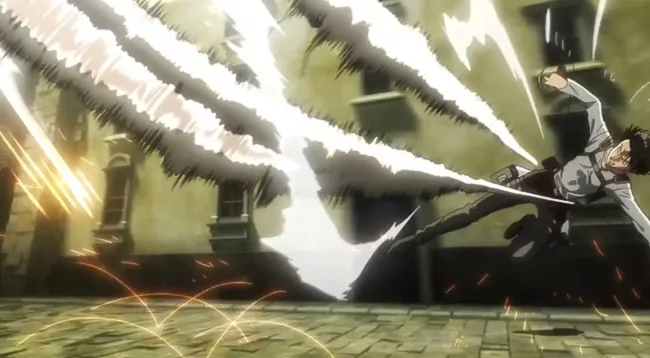

『進撃の巨人』劇中におけるリヴァイの戦闘シーン。立体機動装置を駆使しながら壁や空中を縦横無尽に飛び回るこのシーンは、パルクールの動画を参考につくられたという。

―『進撃の巨人』でもシーズン1~3のアクション作画監督を担当されていますよね。戦闘などのアクションシーンでは、どういった工夫が施されているのでしょうか?

今井さん「作中では、街を縦横無尽に飛び回る『立体機動装置』という装置をつけて戦うのですが、兵士の熟練度合いによって飛び回り方に差をつけてみました。作中で『人類最強』とされているリヴァイと、一般兵では実力差がある。でも、戦闘力のようにわかりやすく数値で表現するわけにはいかないですよね(笑)。アニメーションで表現する際は、リヴァイの動きはカメラが追いきれない速度で移動していることを表現するために、画面の端々まで使って高速で移動したり、ときにフレームアウトしかけたり。対して一般兵は大体画面中央付近を飛んでいて、カメラが追えるスピードで移動しているように見せて差をつけました。さらには、街の中を進むリヴァイの視点がいかに早く流れているかを表現するため、頭部にGoProをつけたような画を盛り込んだり。当時は、GoProの動画をたくさん見て研究して、いかに速さや臨場感を感じられる画を盛り込めるか、試行錯誤を重ねていました。

その他にも、銃弾が着弾したときや巨人が地面に倒れるシーンなどで、画面全体が振動する演出を入れています。これは『画面動』や『画ブレ』と呼ばれている撮影処理ですが、これを入れるか入れないかで、そのシーンの臨場感や迫力が大きく違ってきます。同じ画ブレを使うシーンでいうと、巨人が歩くシーンもそうですね。ドシンドシンと歩くのに合わせて画面が揺れた方が、その場にいるような重厚感、存在感を感じられますよね。

……とは言っても、画ブレはとにかく入れればいいものでもなくて、シーンによっては入れない方がすっきりと見れる場合もあるし、入れどころを間違えると大げさに見える。あくまでも的確なシーンで細かく逃さないように演出を入れることが重要だと思います。また、動きのダイナミズムに合わせて線を省略することもあります。キャラクターの設定資料であるキャラクター表に、省略パターンがあらかじめ決められているのですが、これを使うのは、引きの画で細かな部分まで描かなくてもいい場合、アクションシーンで躍動的に動かす場合などですね。

『進撃の巨人』の戦闘シーンにおけるモーションブラーの例。手前のキャラクターに処理がかかり、ブレているのがわかる。

たとえば現実でも、目の前で人が激しく動いたときは目で細部まで追いきれないですよね。これをアニメでは『モーションブラー』といい、視覚効果の処理をかけることで、ブレたように見せています。そういった処理をかけてブレさせること前提でも、アニメーションでは一度全部絵として描かなければならないので、『進撃の巨人』の原画集などで一枚一枚ゆっくりと見てもらったら『こんな絵が入ってるんだ』『こんな表情をしていたんだ』とまた別の発見をしてもらえると思います fig.3」

fig.3│『E-SAKUGA 進撃の巨人 立体機動線画集-今井有文』

テレビアニメ『進撃の巨人』Season1からSeason3にてアクション作画監督を担当した今井氏によるデジタル原画集。電子版は、書籍版の1、2巻を網羅し、さらに収録カットを追加。iPadでの閲覧が可能で、原画をパラパラマンガのようにタップして動かすことができる。

https://www.esakuga.net/ebook/esakuga-attack-on-titan-arifumi-

imai/

―でも、その画は1秒を24分割した時間で1、2コマしか見えていないはずですよね。視聴者はそんな一瞬でも知覚できるものですか?

今井さん「少なくとも知覚はしていると思います。アニメーションの技術には『伸ばし』と『潰し』というものがあるのですが、一瞬の絵を誇張するんです。殴られたシーンを印象的に描くために、24コマのうち1、2コマを極端に潰れた顔にする。また、殴られた衝撃を大きく伝えるために、顔が一瞬上に伸びて、次の瞬間には縮んだように描く。現実的にはそんなことあり得ないのですが、そうした絵としての誇張を盛り込む方が表現としてキレが出て、面白いアニメーションになるんですよね」

『進撃の巨人』より。伸ばしと潰しの例。巨人が塔に衝突した衝撃を表現するために、巨人の頬の肉を大きく伸ばしたあと、潰している。

『母をたずねて三千里』を原点に

―そもそも、「アニメーションづくりに関わりたい」と思われたきっかけとして、影響を受けた作品はありますか?

今井さん「大学生時代、美大の映像ライブラリーにあるアニメーション作品を1日5~6時間かけて片っ端から見ているなかで、衝撃を受けた作品がありました。それは、世界名作劇場の『母をたずねて三千里』です。監督を高畑勲さん、場面設定・レイアウトを宮崎駿さんが手がけた作品として、アニメ関係者の間ではとても有名な作品なのですが、その1話が本当に衝撃的でした。

1話のラストで、主人公マルコのお母さんがアルゼンチンに出稼ぎに行くんです。でも、マルコは直前まで出稼ぎに行くことを知らされていなかった。お母さんとしてはマルコが悲しむことは想像できていたから、あえて伝えずにいたんですね。でも、出稼ぎに行く日を迎えてしまった。直前になって初めてそれを伝えられたマルコからすれば悲しいし、寂しいし、憤りもある。ラストシーンでは、アルゼンチン行きの船が出発する港を舞台に描かれているのですが、ここの演出が凄かった……。

別れ際にお母さんがいくら話しかけても、マルコは押し黙ってうつむいて、その顔にカメラがジワーッと寄っていく。後ろでは『乗り遅れますよ』と船員の声や別れを惜しむ他の人たちの声がずっと聞こえてくるのですが、その最中もカメラがひたすらマルコの表情に寄っていくことで、絵としては止まっていても、マルコの心のなかに様々な感情が渦巻いているのが感じ取れたんです。そこで出発の時刻を迎え、いよいよボーッと出航の汽笛が鳴って船が動き出すと、うつむいてじっと動かないでいたマルコがはっと顔を上げて、船に向かって一気に走り出す。その静と動の対比が見事でした。動かないシーンでも、周囲の環境音を入れることでカメラのフレームの外の世界を表現していたことも驚きでしたし、船が出航してから、マルコが母の乗った船を一心不乱に追いかけ続ける、その感情の切り替えのタイミングもそうですし……そのすべてが衝撃でした。動かさないことで豊かになる表現もあるのだな、と学んだ作品でした。世界名作劇場は今でも観返したくなるシリーズで、『赤毛のアン』や『アルプスの少女ハイジ』はアニメーションをつくる上で自分の礎になっている作品だと思います」

―アクションシーンを描かれることが多いように感じていたので、意外な作品でした。

今井さん「アクションシーンだからこそ、感情表現が重要だと思うんです。戦う理由や感情に視聴者がついていけないと、なぜ戦っているのかもよくわからないまま物語が進んでしまいますよね。逆に言えば、戦いを決意する出来事をキャラクターがどう受け止めたか、どのように感じたかを豊かに表現できていれば、感情移入できると思います。感情が表れるのは、顔の表情だけではないですよね。手は顔と同じくらい表情豊かで、怒っているときは筋張った手になるし、悲しいとだらんと垂れたような手になる。

『王様ランキング』で言えば、カゲとボッジが手を取り合って喜ぶシーンでも、ぎゅっと力を入れて握り合っている手で描かないと、本当に喜んでいるシーンにならない。そうした細部まで意識してこそ、キャラクターに感情が生き生きと宿り、視聴者も展開に一喜一憂できる。世界名作劇場とも、感情表現においては通底する部分が大いにあると思います」

『王様ランキング』から、カゲとボッジが手を取り合って喜ぶシーン。『王様ランキング』では、キャラクター同士が手をつなぎ合う印象的なカットが多い。

―最後に、今井さんが感じられている現代アニメのトレンドや挑んでみたい表現などについて教えてください。

今井さん「近年、テレビアニメがどんどんリッチになっていますよね。画そのものもそうだし、関わる人の数も増えています。今ではテレビアニメにも3DCGが使われることも普通になりましたし、臨場感のある映像がどんどん増えてきていると思います。特に、デジタルツールの敷居も低くなってきていて、自分も昔は紙に描いていたのですが、ここ数年でデジタルで描くようになったんです。これだと何度もトライアンドエラーができるので、検証できる回数が増える。デジタルツールのおかげで、よりアニメーターが思う理想の画に近づけやすくなりました。

最近の若いアニメーターだと3DCGソフトを使える人も増えてきています。3DCGが使えると、3D空間でオブジェクトを作成して、それをトレースして2Dの作画に落とし込むこともできるので、空間の説得力が変わります。3Dを使うことで表現の幅が広がっているのは、いいことだなと思います。

僕が大切にしている感情の表現についても、大事なのはキャラクターだけでなく、その画面全体、空間全体です。3DCGを使ったリアルな空間があれば、より豊かに感情を表現できる場合もあるので、3Dを含め、様々な表現を取り入れながら、より視聴者の方々に没入していただけるような作品をつくっていきたいですね」

取材・文/梶谷勇介

――XD MAGAZINE VOL.04 特集『動く』は、プレイドオンラインストアで販売中です。