職人の減少、後継者不足、使用道具の不足、価格の高さ。

さまざまな問題を抱える日本の工芸を、元気にする。そんな大きなビジョンを掲げ、着実に歩みを進めているのが工芸技術を使った生活雑貨を扱う中川政七商店だ。

工芸業界で初めてのSPA(製造小売)業態を確立しただけでなく、職人や工芸メーカーに「物を売るため」ではなく「ブランドをつくるため」のコンサルティング事業なども開始。売上は2018年2月期で57億2千万円となり、日本の工芸業界を支えるブランドとなった。

事業規模を拡大し、オウンドメディアやイベントの運営など取り組む内容が多岐に渡るにもかかわらず「日本の工芸を元気にする!」というビジョンはブレることはない。

中川政七商店はどのように顧客の心をつかみ、大きなブランドになったのか。同社の取締役でコミュニケーション本部 本部長を務める緒方恵氏に話を伺った。

徹底した言語化がブランドづくりの始まり

――伝統工芸は厳しい現状に立たされているという話をよく耳にします。その中で、中川政七商店はブランドを構築するため、どのように消費者のニーズを捉えたのでしょう?

消費者のニーズを捉えるというより、「共通言語を作ること」を意識しています。ひとつは、現代の生活と工芸の技術の「共通言語」。工芸は日本の生活の中でより良く暮らすために長く蓄積された素晴らしい技術ですが、手工芸ゆえに大量生産できなかったり、デザインが現代の生活環境にそぐわなかったりといった課題を持つ場合があります。そのため、クリエイティブの力で、工芸の魅力と現代の生活をつなぐ共通言語を作っています。

もうひとつは作り手と売り手の共通言語。例えば、新商品説明会というのを定期的に開催していて、プランナーとデザイナーが新しい商品について丸一日かけてプレゼンする日があります。店舗を含めたお客様とコミュニケーションを担当する部門と、「どうやったら商品のストーリーが伝えられるか」などを徹底的に議論するんです。

――プロダクトアウトな形のものづくりですね。

はい。プロダクトアウトですが、その中でも可能な限り共通言語を探そうという感じですかね。特に売り手側から作り手側へのアプローチやフィードバックは重要で、ここをなくすと売り手がメディアとして強く機能できなくなります。

弊社の強みは作り手が社内にいることでもありますが、そこで売り手が「作り手と顧客の間でメディアとして機能する」ことで、作り手と一番近い距離にいる人のようにも、工芸に関心がある顧客と一番近い距離にいる人のようにも振る舞えることが大事です。つまり、作り手と顧客の距離を可能な限りゼロにすること。これらが、中川政七商店「らしさ」を生み出し、お客様にも評価していただいた要因の一つかなと思っています。

――共通言語を探すプロセスの中で、中川政七商店ならではの特徴はありますか?

とにかく言葉にして定義することですね。例えば、「贈りもの」だったら「ギフト」とは言わないですし、「もの」は平仮名にするとか、送り仮名の定義まで決めるほど。

商品企画に関する内容やものづくりの基準だけでなく、会社の方向性や業務の進め方、働き方まで。これらをまとめたマニュアルだけで、50ページくらいあるんですよ。

――50ページ! すごいですね。なかには、言語化できない部分もあると思うのですが、その点はどうされていますか?

色などは確かにそうですよね。例えば、「この赤は中川政七商店っぽいけど、この赤は違う」というのは言語化が難しい。だから私たちはビジュアルマッピングを徹底的に行い、言葉だけでなく写真や絵を使いながら、ブランドごとにイメージを共有しています。

――徹底されていますね。

全方位で「らしさ」を共有できるように定義をすることが、ブランドづくりにおいて最初にできることだと思っています。ブランドを作る「目的」は何なのか。そこが曖昧だったり、共感を生まないものでは、お客様からの評価は得られません。

「自分たちが実現したい世界」や「自分たちの価値」をとことん磨き上げて、どれだけ伝え続けられるか。ブランディングがうまくできないというご相談も頻繁にいただくのですが、この工程で挫折してしまうことが多いんだろうなと感じています。

会社のビジョンや思想がブランド構築に関わる

――ブランドを消費者に認識してもらうまでに、多くの企業が苦労していると思うのですが、中川政七商店ならではの工夫や心がけていることはあるんでしょうか?

ブランドって、簡単に言うとお客様の頭の中のイメージなんですね。それが何で構成されているかというと、商品自体が占める割合が3割くらいで、残りは接客が3割、店舗の雰囲気が2割、他にもロゴだったり店舗の場所だったりが積み重なって構成させる総合体験です。

この総合体験を通して、伝えたいことをどのように正しく伝えるかを突き詰める作業がブランド構築です。私たちの場合、ビジョンを達成するための手段として、ブランドがあります。そしてそのブランド効率を最大化するために、ロゴや店構え、商品自体のクリエイティブ、接客の雰囲気、さらには商品の裏に入っている紙やセロテープの色までこだわります。

この中身でどれだけ「自分たちらしさ」を作り込むことができるかが重要になってきます。

――商品だけでなく、会社全体のビジョンや思想までもブランドの構築に関わってくると。

はい。だから、ブランド作りと言語化は密接な関係があるんです。総合体験の中身の内訳をどこまで細分化して、それに対してどこまでコミュニケーションを取って雰囲気を守り続けられるか。「らしさ」ってすごく曖昧なものなので、いかに言語化して共有できるかということです。その結果、均一な顧客体験を提供でき、それが中川政七商店「らしさ」になる。

――組織が大きくなるほど、そうしたビジョンや思想の浸透が難しくなる気もします。

とことん定義すること。そして何年も何度でも言い続けること。みんなが取り組んでいることが、ミッションの実現に密接な関係であることを理解させることが必要です。この3点がうまくいくと、採用においてもビジョンに共感してくれる子が入社するようになります。ビジョンが強いと門を叩く人材のフィット率も自然と高くなる。

浸透のためには、「こころば」という社員の心構えを記したカードも常に持っていますね。何をするときもこの基準を守っていれば、私たちらしい商品ができると思っています。

こころばには、「 正しくあること」「誠実であること」「 誇りを持つこと」 「品があること」「 前を向くこと」「 学び続けること」「 自分を信じること」「 ベストを尽くすこと」「対等であること」「 楽しくやること」と記されている。

デジタルで得られる体験には限界がある

――ビジョンを徹底的に言語化し、スタッフに伝え続けることがブランドの構築につながる。それが自然と消費者の共感を得ることにもつながっているということでしょうか?

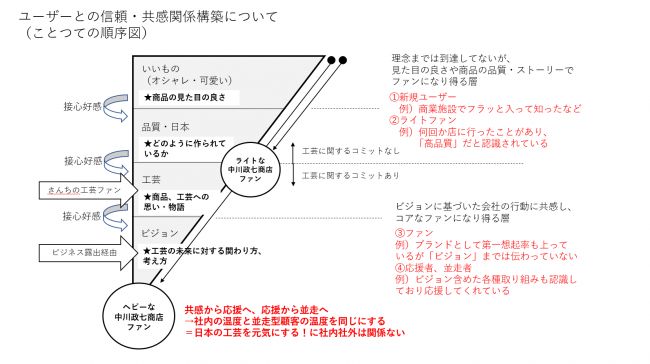

そうですね。ただ、お客様の状況に応じて、どのようなストーリーを届けるかは変化させるようにしています。具体的には、4層に分けて考えています。1層目が新規ユーザー。「カワイイ」「オシャレ」みたいに見た目の良さや便益から入ってくる人たちですね。

2層目では、日本の商品であることや品質の良さに惹かれるという段階に入ります。このあたりまでは、いきなりビジョンの話をしても共感してもらえないです。3層目になると、オウンドメディア「さんち ~工芸と探訪~」やイベントなどを通して、工芸の現状を伝えたり。最後、ヘビーなファンになってもらうと、ようやくビジョンの話ができるわけです。

中川政七商店におけるユーザー態度変容図

――「このお客さんは今、この段階だな」というのはどのように分析するんですか?

WEBなどのデータから分析をし、それに基づいたセグメンテーション、CRMも行います。しかし、基本的には店長や店舗スタッフがそのお客さんを覚えられますよ。

――え、一人ひとりを覚えるということですか?

はい。私たちの規模の店だったら、各店の店長やスタッフが常連のお客様をそれぞれ1000人覚えれば大丈夫かな。「この人にはここまで話をした」というのを覚えているので、そのお客さんがどの階層にいるのかは把握できます。

まだ、リアル店舗の現場ではお客様のデータを確認してから接客を始めるという世界ではありません。ゆくゆくそうなるかもしれませんが、たとえそうなったとしても、お客様の顔をしっかり覚えて心に触れるコミュニケーションをすることが大切だと思っています※。

※同社は、接客のことを「接心好感(心に接して好感を得る)」と言い換えているという。

――その接客も中川政七商店「らしさ」となり、コアなファンを生み出していくんですね。

そうだと考えています。各スタッフがビジョンに共感をして、「自分も頑張って工芸の未来を変えるんだ」と心の底から思っているからできることなんですよね。

実は、あえて冒頭でも店舗やWEBで接客するスタッフを「売り手」と表現していたのですが、今はこれを廃止しています。現在は「伝え手」で統一してます。商品のストーリーを伝えてお客様の心に触れることが大前提ということを、重要な仕事だと定義するためです。

売り上げの管理は経営側の仕事なので、ビジョンの達成に向けてブランドのストーリーを伝えるという目的さえ管理できれば、目標の管理はいらないのではないかと思っています。

――では、店舗のKPI設定も「売り上げ」ではなくなると?

まだ実施できていませんが、今後は店舗の売り上げだけを評価するだけではなく、長期的にはお客様の心をどれだけ震わせることができたかを指標化できないかと考えています。アイデアはあるので、折を見て導入していきたいです。

売り上げに報酬が紐づくと、とにかくお客様に声をかけることが目的化してしまいがちですよね。アパレルショップで勢いよく話しかけられて、断り切れなくて買ってしまったという経験をしたことのある人は少なくないでしょう。それは、店舗にとっては売り上げにつながりますが、「勢いに負けちゃったな~」とお客様が帰り道に後悔していたら、本質的に良い体験になってないということになり、本末転倒です。

緒方氏が手に取っているのは、入れるものに合わせて中の仕切りを動かせるトートバッグ。バッグの中は、物の出し入れがしやすいオープンタイプと、見られたくない物を収納できるようスナップ付きの蓋で閉じられる部分の2つに分かれているのが特徴だ。

――あくまでリアルでの接客が大事だと。

接客に限らず、リアルでの体験そのものですね。

私はデジタル領域のスペシャリストという立ち位置で入社しているのもあり、これまではテクノロジーでどのように利便性を担保してブランド体験におけるデジタル比率を上げていくのかが重要だと考えてきたのですが、最近は「デジタルに限界がある」と明確に感じています。自分の中で、デジタル過信があったなと。ブランド体験をアップデートするなら、リアルにおける顧客体験が一番重要で、デジタルは機能や利便性をもとにそれを補完、アップデートするものという感覚が強くなったかもしれないです。置換ではなく補強と演出。

私たちのお店には、買うものが定まって来店されるケースが少ないです。「妹が結婚するんですけど、何か良いお祝い品ないですか?」みたいな。ぼんやりとしたニーズがあるときは、店舗で商品の説明を聞いても、その場では決めきれないことがありますよね。そんなときにECサイトは、リアルのコミュニケーションや購買行動を補完する存在になっている。普通の話なんですが、KPIの縦割り問題などでリアル店舗の接客の中にECをしっかり連動させることができている会社は意外と少ないです。まずはこのようなことからしっかりアップデートしていきたいです。

――先日、(群馬県)高崎駅近くの店舗に足を運んだのですが、「これが買いたい」というよりは「あ、中川政七商店だ」という感覚で入ったことを覚えています。店舗を見つけたときに、「何となく入ろう」と思えるのはブランドのストーリーが伝わっている証拠ですね。

嬉しいことに、とりあえず店舗に来れば「自分の欲しいものがある」という期待感が届けられていたり、大切な方へ贈りものをするときに思い出していただける機会が増え、ブランド体験は成功していると思えています。一般的な商品より値段は高く感じるかもしれませんが、全商品に魂とストーリーをこめているので、それぞれに絶対的な自信があります。ですので、とにかくそれをしっかり伝え続けるのみです。

――「日本の工芸を元気にする!」というビジョンを実現するため、徹底されたブランド構築が行われていることが非常に印象的でした。

店舗での販売だけではなく「ものづくりと販売をして出た利益を、さらに他の工芸を元気にする取り組みに投資する」ところまでが、私たちの考える「真摯なものづくり」です。

自社で作って店舗販売しているだけのほうが利益率はいいけれど、それを削ってまでビジョンの実現のために投資していることが伝わるとお客様はファンになってくれます。「私もその一助を担いたい」と思ってもらえたら、それはもうお客様というより支援者ですね。

つまり、共感してくれる人、応援してくれる人を少しずつ広げていく活動なんです。購買行動は投票行動と似てくるはずだと思っているので、とにかく愚直に真摯にあり続けるということがなにより大事だと思ってます。

共感応援してくれる人の輪が広がり、職人さんの平均年収が上がったり、跡継ぎが増えたり、投資によって作業効率が上がれば、業界全体が健全化していく。そうやってじわじわと伝わっていく先に、「工芸」を愛してやまない大きなコミュニティが生まれると良いなと思っています。日本でより暮らしやすく過ごすための生活技術の集積が工芸なので、それを残したいと思う人を一人でも多く生み出すことが自分たちの大きな使命だと思っています。