画素数にセンサーサイズ、オートフォーカスの速度——「スペック」をひたすらに突き詰めてきたデジタルカメラの世界で、数字では測れない撮影者の「体験」に寄り添う製品がある。

富士フイルムのミラーレスデジタルカメラ『X-Proシリーズ』だ。

このカメラが重視するのは、何よりも「写真を撮る楽しみ」「カメラを持つ喜び」を届けること。2012年の発売以来、小型軽量で高耐久のボディや手にしたときの持ちやすさ、落ち着いた佇まいのデザイン、被写体を正確にとらえるファインダーなどを追求してきた。

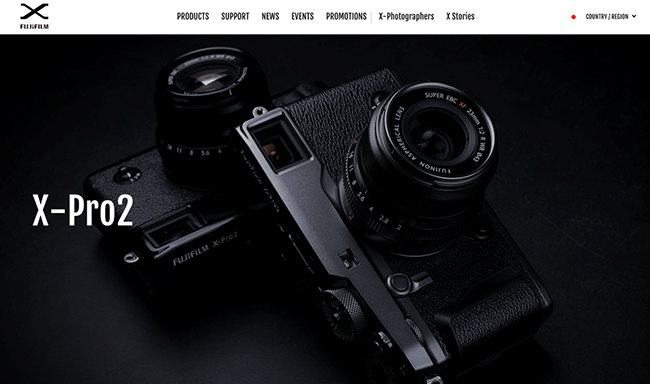

『FUJIFILM X-Pro3』公式サイトより

その新作『FUJIFILM X-Pro3』が、2019年11月より発売された。“尖った”コンセプトを貫き続けてきたシリーズ最新作の特徴は、その背面にある。「Hidden LCD」とよばれる機構で、撮影後の写真を“すぐに見られない”よう、ディスプレイはボディ内側に格納された。

尖ったアイデアに賛否両論の声があがったとのことだが、同社はなぜX-Pro3を世に送り出したのか。「このカメラを必要とする人がいる」と信じられた理由とは。商品企画を担当した光学・電子映像事業部 営業グループ 統括マネージャーの上野隆氏に話を聞いた。

X-Proシリーズが目指す、写真撮影の原点

国内のデジタルカメラの生産出荷台数は、2018年の1年間で対前年比77.7%。——カメラメーカー各社が苦戦している要因の一つは、間違いなくスマートフォンに搭載されたカメラの性能の向上だ。しかし、要因は「まだ他にもある」と上野氏は話す。

富士フイルム 光学・電子映像事業部 営業グループ 統括マネージャー 上野隆氏

「コンパクトカメラはもちろん、一眼レフカメラやミラーレス一眼などの分野でも、性能的な“進化”が落ち着いたことが影響しています。たとえば、私たちが2016年に出した『X-Pro2』は、畳6畳分まで引き伸ばしても十分な画質を得られる。正直、2015年くらい以降の製品であれば、写真家やプロのフォトグラファーが今使ってもほとんど問題ない場合が多いんです」

内閣府の消費動向調査の「主要耐久消費財の買替え状況(総世帯)」を見ても、2015年3月は4.9年だったデジカメの平均使用年数が、2018年3月の調査では6.5年まで長くなっている。

今までデジカメは、『画素数』や『センサーサイズ』『高感度』などを追い求めてきた。しかし、性能面が顧客にとって満足のいくものになり、それ以上を求める理由がなくなっているのだ。

「もちろん、スペックを突き詰めようと思えばまだまだ挑戦できる余地はあります。けれど、そのためには大きく重いボディやシステム(編注:ボディ、レンズを含めた機材一式)が必要となり、価格もどんどん高くなってしまいます」

そのなかで、歴代のX-Proシリーズは異色の進化を遂げてきた。スナップ写真やルポルタージュの分野における写真家たちを対象とし、初代から一貫して「“写真を撮る行為”に集中してもらうこと」「写真を楽しんでもらうこと」を第一に考えて、機動性やモノとしての質感にこだわっている。

『FUJIFILM X-Pro2』公式サイトより

とくに写真家を惹きつけたのが、2代目のX-Pro2だ。シリーズのコンセプトを引継ぎながら、初代機より、画質、操作性、レスポンスなどのスペックを大きく向上させた製品になっているという。

「非常に息の長い製品です。性能的な改善要望も少なく、今でも『X-Pro2が欲しくて仕方ない』と仰っていただけるお客様もいらっしゃいます」

X-Proシリーズの製品サイクルは、4年に一度。デジカメ市場において、驚異的とも言える長さだ。だからこそ、2020年に発売予定だった3代目には、相当な期待が集まっていた。このような状況下で、開発陣が選んだのは、写真撮影の原点へ立ち返るというアプローチだった。

「もちろん、イメージセンサーや画像処理エンジンなどは、最新のものを搭載します。ただ、X-Proがこだわるべきはそこではなく、『“写真を撮る行為”に集中してもらう』というコンセプトをどこまで“深化”させられるか。

ある意味、写真撮影の原点へ立ち返るアプローチです。X-Pro3ではこの点を追及し、『より長く愛好してもらえる』カメラを目指して開発することを決めました」

写真撮影の原点へ立ち返るカメラの開発へ

“写真を撮る行為”を突き詰めるうえで、上野氏らが最初に考えたのは、製品の「耐久性」をより高めることだった。

「スナップやルポルタージュで使用するカメラは、過酷な撮影環境下でも良い画を収めてくれることが重要です。価格が上がるのは承知の上で、できる限り耐久性を高めることを決めました」

この意思決定のもと、X-Pro3には、軽量・高強度で錆びにくいチタンをボディに使用。さらに、「デュラテクト」と呼ばれる、カッターを当てても傷がつかないほどの高強度を実現する加工を施した。(編注: 「デュラテクト」はシチズン時計株式会社の商標または登録商標)

「これは『長く愛好してもらう』という意味で必要な要素です。カメラは使い手が『愛機』と呼ぶこともある、非常に趣味性の高い道具。長年使用していただけることはもちろん、触るたびに魅力を感じていただくことも重視して素材や加工方法を選びました」

そして、従来機X-Pro2からの最も大きな変更点が、先述のHidden LCDだ。撮った写真をすぐ確認できるデジカメの利点をあえて奪った。

「ユーザーの方々が撮影しているところを見て、背面ディスプレイに疑問を感じていました。スナップを撮っている最中、目の前にいろんなシーンが次々と展開しているのに、ほとんどの方が1枚撮るごとに撮れた写真を確認している。結果、決定的なシャッターチャンスを逃してしまっていることもあります。

写真フィルムのように枚数制限があるわけではないですし、不要な写真はあとで消せますから、まずはひたすら撮ればいい。ですが、ディスプレイに表示されると、どうしても撮影した写真が気になってしまう。果たして“写真を撮る行為”に集中できているのか——疑問に思ったのです」

もちろんディスプレイがあることで、テスト撮影ができたり、低い位置からファインダーを覗かずに撮ったりすることもできるので、無くすことはできない。「であれば、いっそ内側に隠してしまったらどうか、と思ったんです」と上野氏は笑う。

とはいえ、このアイデアには企画当初から反対する声も少なくなかった。好みが分かれそうなこの仕様に対して、「やり過ぎなのでは」という意見もあがった。

2018年の秋に開催されたX-Pro3商品企画の合宿では、Hidden LCDが論点のひとつとして挙げられた。開発メンバーや『X-Photographers』(編注:富士フイルムデジタルカメラのアンバサダーを担う写真家集団)など合計20名以上で2日間わたって話し合った。写真家たちも含め、Hidden LCDが本当に受け入れられるのか、確信を持てなかったという。

「もちろん、反対したくなる気持ちも分かります。ですが、信念を突き通す必要があると思っていました。それは、X-Proこそが“写真を撮る行為”に最もフォーカスすべき製品だから。『富士フイルムは、ひと味違うカメラブランドだよね』というイメージをお客様に届けるうえで、X-Proはその期待を背負うべきモデルだと思っています」

どうすれば“お客様に愛される”カメラになるか

万人に受けないかもしれない。それでも、“欲しい”と思う顧客に、長く深く愛してもらう。上野氏らは、その一点を突き詰める決意をした。開発の道筋を歩む上で、上野氏らは自らがユーザーとしてわくわくするかを常に大切にしていた。

「撮影に集中してもらえば良いといっても、ただディスプレイの電源をオフにするだけでは面白くありません。内側に格納するスタイルにしたのは、カメラを楽しんでもらいたいというメッセージを込めています」

Hidden LCDを開く瞬間の高揚感もまた、写真を撮る楽しみの一つ。X-Pro3では、こうした撮影者の心情への寄り添いに、今まで以上のこだわりを詰め込んだ。

「X-Pro3」へのこだわりが最も表れているのが、背面にある小さなサブディスプレイだろう。フィルムパッケージを模したアイコンによって、フィルムシミュレーション(編注:写真フィルムを取り換える感覚で色再現や階調表現の設定を選択できる機能)の設定を確認できるようになっている。

「写真フィルムをご愛用いただいていた方であれば、それぞれに思い入れのある写真フィルムがあり、そのパッケージも記憶にあるはずです。彼らに、その頃の記憶を思い出していただき、『富士フイルムもにくいことするね』と言ってもらえたら。そんな遊び心で加えた機能です。

実際にこの画面で設定すると、本当に写真フィルムを取り換えている錯覚に陥って、楽しくなってくるんですよ。ユーザーの内面の『このカメラでもっと撮りたい』という気持ちに訴えかける仕掛けだと思っています」

こうしたエピソードからも、上野氏ら商品企画のチームメンバーの熱量が伝わってくる。だが、それを本当に顧客が“愛して”くれるのか、不安はなかったのだろうか。

「私も子どもの頃からたくさんのカメラに触れてきたのですが、ユーザーとして“疑いようのない魅力”というものがあると思っています。『この材質はカメラ好きだったらカッコいいと思うだろうな』とか、『ここの操作性は絶対に好きなはずだ』って。だからこそ、一人のカメラ好きとしての感覚をまずは信じるようにしています」

その一方で、当然顧客の声も開発に活かしている。販売店やサービスセンターなどを通して集まってくる声が改善に結びつくこともあれば、上野氏自身がイベントなどに登壇する際に、直接要望を聞くこともあるという。

「そうしたユーザーの声はしっかりと受け止め、製品にも反映しています。なかでも、我々がとくに重視しているのはX-Photographersの反応ですね。やはりプロの写真家はカメラに触れる時間も長い分、カメラに対する要望もきめ細かい。たとえば『このボタンがもう2mm内側に欲しい』といった具体的な話をいただいたこともありました。彼らとは常に意見交換を重ね、製品開発のヒントを集めているのです」

カメラメーカーは各社、こうしたプロユーザーのコミュニティを持っている。しかし、上野氏は「X-Photographersと当社との関係は別物だ」と捉える。

その関係性を伺い知ることができるのが、X-Pro3の開発を追いかけた『Camera Punk』というドキュメンタリームービー。2020年1月半ばに公開され、同月中には再生数5万回を突破した映像作品だ。

この映像のなかに登場するX-Photographersは、富士フイルムとの関係を「家族的な感覚」「友人関係」などと表現している。ユーザーとメーカーという立場でありながら、フラットさを感じさせる口調も印象的だ。

「頻繁にメッセージをやりとりしていますし、海外で集まったり、日本に呼んだりして交流もしています。ちょっと困ったことがあっても、『どう思う?』と聞けばすぐに『こう思うよ』と返してくれる。『Xシリーズのためだったら何でも言ってくれ』という写真家が周りたくさんいることは、富士フイルムにとって財産だと考えています」

魅力ある「専用機」づくりで、様々なスタイルに合った撮影体験を生み出す

“写真を撮る”という体験を深化させ、長く愛されるカメラを目指した富士フイルム。今回のX-Pro3は、「写真を楽しめること」「カメラを持つ喜びを感じられること」にまっすぐ向き合って生まれた、一つの完成形とも言えるだろう。

今は誰もがスマートフォンを持つ時代。いつでもだれでも、手軽にシャッターを切ることができる。そのなかで顧客が「わざわざカメラで写真を撮る」意味を、開発者は常に問い続けなくてはならない。

「スマートフォンで手軽に写真を撮れる時代だからこそ、写真撮影の原点に立ち返り、『カメラ本来の魅力』を突き詰めなければと考えているんです。

高画質な写真を撮れることはもちろんこと、機動性や堅牢性を高めることもそうですし、材質や操作性などから得られるフィーリングもそう。カメラが好きな方にしか伝わらないと思いますが、カメラをずっと触っていたくなる、モノとしての魅力がやっぱりあると思います」

上野氏によれば、そうしたカメラの基本的な魅力は「そうそう変わるものではない」。デジタル全盛の時代に、いまだに古いフィルムカメラが高値で取引されているのも、その一つの証左だと考える。

「もちろん、クラシックな機能が単純に正しいわけではありません。なのでX-Pro3も、撮った写真は背面を開けば見られるし、設定も細かく調整できる。デジタルが実現させた『理にかなった機能』を搭載しています。ただし、本当に大事な部分は、スペックとして表せない部分にもある。そこにこそ向き合い、より大きな視野でカメラの魅力を捉えることが必要だと思っています」

カメラを問わず、多くのテクノロジー製品が「より多機能で」「もっと便利に」使える方向を向くなかで、あえて機能を絞り、プロダクトの“本質”を追求する富士フイルム。

同社はX-Pro以外にも、広告フォトグラファーに向けたラージフォーマットの『GFX』など、特徴的なカメラを多くラインアップしている。他社は、カメラのラインアップにヒエラルキーをつけ、「フラッグシップ」「中級機」「エントリー」という区別を明確にしているなか、富士フイルムはスペックによるヒエラルキーではなく、撮影シーンや被写体によって異なるカメラを提案している。そうした、一つひとつにこだわりを貫く開発姿勢を、上野氏は次のように語る。

「用途や撮りたい被写体が変われば、使うカメラのコンセプトも変わるべきだと私たちは考えています。どんな万能機でも、特定の機能・性能を突き詰めた専用機には、やっぱり敵わない。

富士フイルムはこれまでも、『この写真を撮るために一番優れた性能、デバイス、デザインは何か』を考え抜き、個性あるカメラをつくってきた。今後も、そんな『尖った専用機』たちを生み出していきたいですね」

執筆/佐々木将史 編集/小山和之 撮影/須古恵