黒板消しの形のディスプレイクリーナー。1本の線で空間に役割を生み出す突っ張り棒。クリエイティブユニット・TENTが手がけるプロダクトは、シンプルなデザインで暮らしになじむ。まな板も兼ねるお皿「CHOPLATE(チョップレート)」は、2021年3月にSNSで発売を知らせると、1日で1000枚以上もの予約があった。

CHOPLATE(メーカー:河辺商会)

プロダクトデザイナーの治田将之氏(冒頭写真左)と青木亮作氏(右)が立ち上げたTENTは、オリジナル商品の開発・販売と、象印やキングジムなどのメーカーと組んだプロダクトデザインを数多く手がけている。お皿、フライパン、調理家電など、すでにたくさんの商品があるカテゴリーにおいても、はっとさせる提案を重ねている。

TENTが一貫して重視しているのは「自分たちがほしいものをつくる」こと。そして「顧客の暮らしがよくなる」こと。自宅で試作品を何度も使い、率直な心の動きや小さな気づきを頼りに機能やデザインを絞り込んでいく。

両氏のものづくりに対する姿勢が、商品の人気にどのようにつながっているのか。その理由を探った。

名刺を二つ折りにするアイデアから命名した「TENT」

「TENTが担当したプロダクトをTwitterで検索していると『マジ、超便利じゃん!』みたいな感想を書いてくれている人がいたりして。そんな話し方をする人が周囲にいないので(笑)、僕らと接点がない人も使ってくれているんだな、とうれしくなりますね」

そう話すのは、クリエイティブユニット・TENTの青木氏。仮想の顧客層を設定するというより、「自分たちは本当にほしいと思えるか」という観点からプロダクトデザインに取り組んでいる。だから、世代や価値観や使う言葉が異なる、自分たちとは距離が遠いと思われる人にまで商品が届いていると、「自分たちが追求した“商品のよさ”がちゃんと伝わっている」と手応えを感じるという。

彼らのデザインには装飾がほとんどなく、とてもシンプルでありながら、日常のシーンに置かれると、どこか温かみを感じさせる。たとえば、TENTとして最初の展示会で発表したプロダクトのひとつ「Display Cleaner」。見た目の親近感だけでなく、大きな平面と四隅の角によって、ディスプレイを効率的かつ細部まできれいに拭くことができる。

TENT結成10周年の記念に開発インタビューを自社サイトに掲載した

「あなたの暮らしにスタンバイ。スタンダードをつくり続ける。それが象印のスタンスです。」と、顧客に寄り添う目線を静かに打ち出しているのは、パートナーとしてプロダクトデザインとブランド全体のクリエイティブディレクションに携わった象印の調理家電シリーズ「STAN.(スタン)」。シックでありながら、四隅の丸みと底のブラウンが温かみを添えている。

青木氏のnote「あおき量産」にて、「STAN. デザインのひみつ」として舞台裏が詳しく紹介されている

同様の座組みで、「KINGJIMの事務用品のノウハウを家庭にも生かせないか」という発想で開発した、整理収納用品シリーズ「SPOT」。どこで使うか、何に使うかを行き来しながら、アイデアを広げたという。

同じく、開発秘話が「SPOT デザインのひみつ」に詳しい

設立当初からクライアントからの受託案件とオリジナル商品の両方を手がけるが、徐々にオリジナル商品が増え、現在の仕事の比重は半々程度だという。クライアントワークでありながら、自社ECでも販売している商品もある。もともとオリジナル商品にも注力したい考えがあったため「今は当初の希望通り、ちょうどよく推移している」と治田氏。

テント 代表取締役(共同代表)/プロダクトデザイナーの治田将之氏。デザイン事務所やメーカーを経て独立。TENT結成時は「1人でできる限界値」と感じていたタイミングだったという

TENTは、2001年からフリーランスで活動してきた治田氏と、メーカーの社内デザイナーから独立した青木氏が、2011年に立ち上げた。現在は若手を加えてデザイナー計4人でさまざまなプロダクトデザインに取り組んでいる。

両氏が知り合ったきっかけは、会社勤めをしていた青木氏が、治田氏に仕事を依頼したこと。その後、青木氏も独立し、互いの案件をサポートし合うなかでユニットを組むことになった。

直接的な後押しとなったのは、自主企画のプロダクトを提案する展示会への出展だ。

青木氏「2人で一緒に出せば、出展料が半分になるから(笑)。その申込書にユニット名を書く必要があったので、『TENT』の名称もそのタイミングで決めました。

今後、ユニットとして活動するなら、ユニット名だけでなく名刺やロゴデザインなどさまざまな要素も必要になります。それら複数の要素を切り口に名称を検討する中で、『名刺を2つ折りにする』というアイデアが浮かびました。

これがテントみたいで、この名刺を配りたいなと思ったんです。テントのように自由で風通しがよく、それでいて強度がある、そんなものづくりのイメージをお互いに持っていたことも、決め手でした」

中央に折れ線がついているTENTの名刺

暮らしが変わらないなら、0点

さかのぼるとTENT結成前から「暮らしが変わるものをつくらないと、“0点”だと思っていた」と青木氏。裏を返すと、そこには「使う人の暮らし」を考慮しないものづくりへの疑問があった。

たとえば新商品発売のサイクルの速さは、アップグレードされた商品への買い替えを促してしまう。長く使うことがあまり想定されず、型落ち品はすぐにセールになる。使う人の具体的な悩みや課題を想定せず、企業の目線で最先端の技術を盛り込んだモデルを提案し続けることにも抵抗があった。

また、インパクトのあるデザインでプロダクトよりもデザイナーが注目を集め、国内外の賞だけで評価される状況に「果たして使う人の暮らしをよくしているのか」という懸念も抱えていた。

治田氏「これから自分たちの会社でやっていくなら、そうじゃないことをしていきたいね、と。自分たちが『これだ!』と確信できる、暮らしの中で長く使えるものをつくって、長く売り続けたいという考えが強かったんです」

青木氏「僕も治田さんも、電子機器や小型家電の仕事が多かったので、いわゆるテクノロジーを追求したプロダクトのデザインは相当やりきった感覚があって。今度はもっと、たとえば電気がなくても成立するとか、子どもや犬が駆け回っている太陽の下でも通用するようなものをつくりたいね、といったことをよく話していました」

テント 代表取締役(共同代表)/プロダクトデザイナーの青木亮作氏。オリンパスイメージング、およびソニーでプロダクトデザインなどを手がけたのち、独立。治田氏の事務所に遊びに行くうちにタッグを組むことに

そうした考えの下、初めての展示会では「自分たちがほしいもの」を追求し、前出のディスプレイクリーナーをはじめ数点のオリジナル商品を出展。タッグを組めるメーカーを探すつもりだったが、予想外に多くのバイヤーから「すぐ仕入れたい」と多く声がかかった。それまでの、ターゲットを想定して調査して……とプロセスを重ねたものづくりとはリアクションの濃さが違った。「自分たちがほしいものをつくったら、こんなに評判がいいんだと驚いた」と青木氏。

好きな本のページを開いたままにできるアクリルの“透明な本”、「BOOK on BOOK」。最初の展示会に出展したプロダクトのひとつで、発売から8年経過した今でもたびたび話題になり、愛用者が増え続けているという

当時から抱いていた、自分たちが取り組みたいことについて、TENTでは「見て楽しく、触って嬉しく、使うほどに愛着が湧くものづくり」というメッセージに集約している。実際に今、「自分たちがほしいもの」にこだわったプロダクトがさまざまな顧客層に受け入れられ、生活の中で役立てられている感触があるという。

デザイナー名やユニット名を打ち出しているプロダクトは、つくり手の名前ありきで売れていくことが多い。一方TENTには「誰がつくっているかがわからなくても“商品のよさ”で買ってもらいたい」という思いがある。顧客が購入し、使いながらその生活にプロダクトがなじんでいくとき、そこにデザイナーの名前が介在する必要はないと考えている。

治田氏「デザイナー名を打ち出したプロダクトは、そのデザイナーの名前ありきで、割と“デザイン好き”の人たちが買っていくことが多かったりします。そういう商品がありつつ、一方で僕らはそれとは違うところを目指していて。デザインに特別な関心がない人も、ふと手に取って、暮らしの中で使ってもらえたらいいと思っています。

最近、TENTを知らずに“商品のよさ”を気に入って手元に置いてもらい、『気づけばあれもこれもTENTだった』という声をよく聞くんです。そういう感想をもらえると、とてもうれしい。僕らの考えが具現化できている結果かな、と思います」

必要な要素と情報をそろえて判断してもらう

「自分たちがほしいもの」を貫いたオリジナル商品で好調に滑り出したTENTが、クライアントワークでも同じ考えで取り組み、「大きなターニングポイントになった」と振り返るプロダクトがある。「DRAW A LINE」だ。突っ張り棒というと、1本を横向きに突っ張って間仕切りのカーテンをかけたり、2本を横に渡して棚を設ける使い方が多いが、DRAW A LINEは1本の線に棚やフック、照明などのパーツを付けてカスタマイズして使う。

さまざまなパーツでカスタマイズして使う「DRAW A LINE」展示会出展時の様子

突っ張り棒の老舗メーカー、平安伸銅工業から「何か一緒に企画したい」と声がかかったとき、2人は「勝ちしか見えない」と張り切った。突っ張り棒はみなが知る商品だが、まだまだデザインが加わる余地があると感じたからだ。

治田氏「突っ張り棒は機能性にとても優れていて、ホームセンターなどですぐ手に入りますが、実用面しか追求されていないと思いました。しかし実際、ずっと突っ張り棒でビジネスをしてこられた平安さんは、もう“やり尽くした”と感じられていて、僕らにも『突っ張り棒以外で』の協業を希望されたんです。

ですが僕らは、こんな稀なアイテムはないな、と思って。『絶対突っ張り棒でいきましょう、まだいけます』と主張し続けました」

最初のインスピレーションから提案したのは「暮らしを軽くする」という発想。空間に役割を持たせられる突っ張り棒を、フレキシブルに“仮設”して、カバンや靴をひょいと置ける。目線の高さに植物などをちょっと飾れる。そんな、便利で軽やかな暮らしにあこがれている人がいるはず……。

青木氏「根拠は、僕らの暮らしでした。当時は僕らも、自分たちの『ほしい』に従うものづくりを、特にクライアントワークでは探り途中でしたが、結果的に『ほしい』は強いと実感した案件になりました」

ただ、やはりプロジェクトの後半になるまで、クライアントサイドを巻き込むための模索が続いた。いかに共通イメージを描き、商品化へと漕ぎつけたのだろうか。「他の仕事でも共通することですが」と前置きしながら、両氏はいくつかのポイントを明かす。

たとえば、試作品をとにかく早くつくり、事務所や自宅で使っては改良することを繰り返す。このときは、アイデアが出てすぐに治田氏が段ボールで「1本の突っ張り棒につける棚」を試作し、自宅で試したという。目的の機能を確かめられるなら、素材は簡易でかまわない。どちらかというと、そのプロダクトが実現したときの暮らしを体感することを大事にしている。

治田氏「ここで先回りして真面目に細かな部分を検討してしまうと、たとえば強度を不安視しすぎて過剰にごつくなったりして、そもそも素敵な雰囲気が生まれない。すると、本当に目指す価値の判断材料に全然ならないんです。

だから『実際の暮らしの中でどう使えて、どういう雰囲気になるか』をまずは優先して、間に合わせでもパッとつくって試しながら、実現したい価値のコアの部分が何なのかを見定める。ここが、最終的にほしいものをつくる上で、何より大きいような気がします」

DRAW A LINEでは、クライアントとの間で中途半端な状態でコンセンサスを取らない方法を初めて試したという。早い段階で、精度の高い試作とともに、カタログやロゴなどもつくり込んだ。2016年のインテリアライフスタイル展を、社内に対しても“お披露目の場”とし、バイヤーの反応も含めて平安伸銅工業の担当者や上層部に感じてもらい、開発が進んだ。

青木氏「開発途中だと、人はそのプロダクトの本当の価値を捉えられないんですね。商品を買うときは実物だけでなくカタログや使用シーン、値段なども含めてジャッジしているので、それらがバラけていると本当はイマイチなのによく見えたり、逆にピンとこなかったりする。『ここは白いけど本当は黒になるんです』『本当はこの倍くらい大きいんです』などと言われても、わからない。

なのでDRAW A LINEは展示会に照準を合わせ、完成品に近い試作品やカタログ、暮らしの中でのたたずまいやどう使えるかを体験できるブースまで全部セットで提案しました。誰もがプロダクトを体感できる場があって初めて、プロダクトの価値を『これが価値なんです』と伝えられると思います」

言葉がデザインを規定し、デザインに言葉が内包される

また、デザインの過程で「アイデアを言語化する」ことも、必ず行っているという。プロジェクトの初期では自由にスケッチや図面を描くが、その一つひとつを必ず短い言葉で言い換える。その上で、その言葉に見合った機能や形状になるようブラッシュアップするなど、言語と非言語を行き来して考える。

青木氏「言葉からの思考と、形やビジュアルからの思考を何度も行き来することで、その言葉がなくても、商品名すら知らない人にもコンセプトが伝わるくらいにしていきます。

DRAW A LINEは、言語化できたと思ったタイミングがかなり早く、商品名の案が浮かんだときでした。DRAW THE LINE という似たような言葉がある中で、“A”であることを選択した。“A”だったら棒は1本であるべきだと考えて、それまで挙がっていた2本の案はすべて捨てました」

結果、DRAW A LINEはシンプルで強いプロダクトに仕上がった。先の展示会ではバイヤーの支持を多く集め、約700点の出展プロダクトのうち、バイヤーが選ぶ「ベストバイヤーズチョイス2016」に選ばれた。

言語化する利点は、クライアントと共通認識を持てるところにもある。企業の都合で機能や装飾が足されそうになったり、仕様上の制約が発生したりしても、言葉が立ち戻るべき拠り所になる。すると、「デザイナーがセンスや好みで意見しているんじゃないとわかってもらえる」と青木氏。

象印の「STAN.」で共有していた言葉は「器(うつわ)」。治田氏のデザイン案のひとつに「器っぽいから素敵なのかも」という言葉があとから見つかり、言語化してからは「もう少し“器”のイメージに寄せてみよう」といった検討が重ねられた

試作を重視したり、言語と形状を行き来したりするTENTのプロダクトのプロセスは、どれも機能や要素を「そぎ落とす」ことにつながっている。機能を単純化すると稼働部品の数や素材の種類を減らせて、壊れにくく、長持ちする。過剰な機能や装飾がないことは、TENTが目指す「長く使われ愛される」プロダクトに直結しているのだ。

治田氏「試作の話にも通じますが、『使ってみる』『置いてみる』ことで、不要なものがだいぶそぎ落とされていきます。とにかくすぐに試したいから、その機能を試すための最小限の構成を考えるんですね。完成品でアイデアを実現する構成を、もうこの段階でつくり込むんです。

そして『あ、これ機能する』と思ったら、最終的にデザインを詰めるときもできるだけその要素だけを素直に、明確に織り込んでいきます」

その要素“だけ”、との点に青木氏は「2つ以上の要素や機能のバランスをうまいこと取ろうとするのがいちばんよくない」と重ねる。一目見たとき、あるいは最初に使ったときに商品のよさがわかるものは、やはり要素が絞り込まれているものが多いという。

たとえば「機能と見た目の両立が難しい」場合、TENTでは機能に振り切ったA案と、見た目に振り切ったB案を試作する。そうすると不思議と、機能を追求したA案がかっこよくなったり、逆にB案の機能性が高まったりすることが起きるそうだ。だが、最初から両立しようとしていると、その状態にはたどり着けない。一点突破の姿勢が、結果として顧客にとっての価値を増している。

青木氏「明確な優先順位づけによってひとつの要素の下につくられたプロダクトには、ひとつの世界観が宿ると思います。初めて触るプロダクトでも、『たぶん電源はこのへん』とかがわかったりすることがありますよね。それは、隅々までひとつの世界観で構築されているからだと思います」

そして、世界観は複数を混ぜない。そのイメージを、青木氏はこのように表現する。

青木氏「たとえばミッフィーちゃんのお話に、いきなりエイリアンが出てきたら混乱しますよね(笑)。平和な展開なのか、戦いになるのか、とざわざわしてしまって文脈がつかめない。機能や要素が多い状態は、それに近いと思います。なのでそうならないように、みんながわかる言葉や形状を記号のように使いながら、使う人の側に生まれる価値と、そこに対する期待を整理しています」

「つくるって楽しい」ことを広げたい

TENT結成10周年の節目を迎えた2021年は、6月に下北沢BONUS TRACK内に実店舗をオープンした。店舗を構えたこと、特に老若男女問わずさまざまな人が行き交う散歩道沿いに設けたことは、これまで接点のなかった人との出会いを生み出している。

青木氏「僕はお客さんの声がとても気になるんですが、店に寄ってくれたおばあさんが僕らのフライパンを手に取って『いいわね』と言ってくれたりすると、オンラインで感想を拾うのとはまた違う格別なうれしさがありますね」

よく「顧客の声をリサーチしているか」と聞かれるそうだが、クライアントワークを含めて、調査会社が行うようなリサーチはしていないという。

青木氏「たとえば、アンケートなどで聞かれれば『ほしい』とは答えるけれども実際には要らない、ということもある。企業にいたとき、数々のユーザー調査やリサーチに参加しましたが、ことごとく頼りにならなかったと僕は感じています。改善には役に立つかもしれないけど、まだ世の中にない新しいものをつくるためには、足枷になることもあります。

今は、自分の暮らしを深く見つめて、自分が『自腹を切れるか』のほうがよっぽど正確だと感じています。『自分がほしいから』なんて、もちろん最初はすごく怖くて、夜中にうなされたりしましたが、実績が積み上がってきたことが力になっています」

治田氏「今では、TENTのデザイナー4人の誰かがすごくほしいものや、近しい人に自腹でプレゼントしたいものじゃないと着手していません。いくら確からしいデータや分析があっても、本音で話して納得いかないものはやるべきではないという気持ちで、企画に向き合うようになりました」

BONUS TRACKで2021年7月に実施した10周年企画展「TENTのTENTH展」。製品にならなかったものも含め、企画案や図面、試作をふんだんに展示した

今、生活者の価値観や行動様式が大きく変わり、家の中への関心が高まっている。そんな中で今後どういったことに取り組んでいきたいかを聞くと、よりシンプルな方向へと向かう様子がうかがえた。

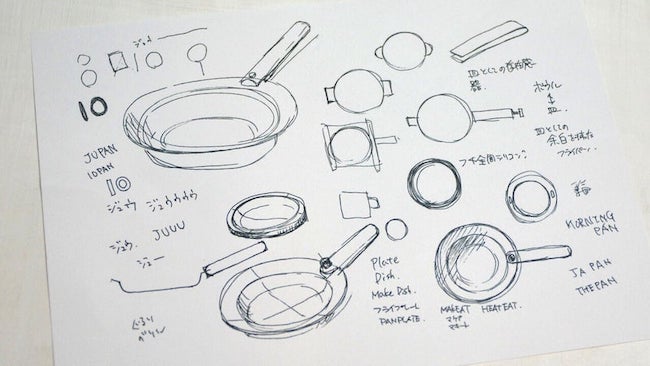

技術はますます発展し、我々の身近になっていくだろう。だが、個人的にはそれだけが未来だとは考えていない、と青木氏。それよりも、フライパンを手がけた際に「『食べ物って焼くとうまい』という事実に改めて衝撃を受けた」と話す。

青木氏のnote「フライパンジュウ デザインのひみつ」より、「フライパンジュウ」(藤田金属)のラフスケッチ

青木氏「生活における本当にシンプルな部分にこそ、実はエンターテインメント性がめちゃくちゃある。一瞬で体がよろこぶ、原始的な価値をくらうと、それは感動に値するんですね。みなさんにももっと『焼くとうまい』『塩をかけるとうまい』『散歩って気持ちいい』など、生活の中で見過ごされている原始的な価値を再発見してもらえるようなプロダクトを増やしたいと思っています。

併せて、フライパンで料理するのもそうですが『何かをつくると楽しい』もシンプルなエンタメです。つくるのを楽しめるプロダクトも、手がけたいですね」

治田氏も、もっとシンプルでリラックスして使えるものをつくりたいと話す。大きな声で自慢するようなものではないかもしれないが、普段のラクな生活になじむ、力まず使えるプロダクトを思考している。

治田氏「同時に、若いデザイナーたちが、僕らのようなものづくりに関心を持ってくれたらうれしいです。最新技術を駆使し、いかに斬新か、洗練されているかを打ち出したプロダクトは華々しく注目も集まるので、デザインの領域ではまだまだそちらが主流です。そこを塗り替えたい野望がありますね。

デザイン業界の働き方は基本的にハードで、生活を顧みられないことも多かったですが、そのあたりもだいぶ変わってきました。普段の暮らしを大事に、その中でどういったものがほしいか、これからも探れればと思います」

執筆/高島知子 編集/葛原信太郎 撮影/伊藤圭