東京・日本橋からほど近い交差点の一角にある、「分身ロボットカフェ DAWN ver.β」。通りに面したたくさんの窓から、植栽のグリーンと暖色のあかりが見える。ガラス戸のエントランスを通ると、カフェのカウンター脇にいる1台のロボットが話しかけてくれる。

「いらっしゃいませ! 今日はどちらからですか?」

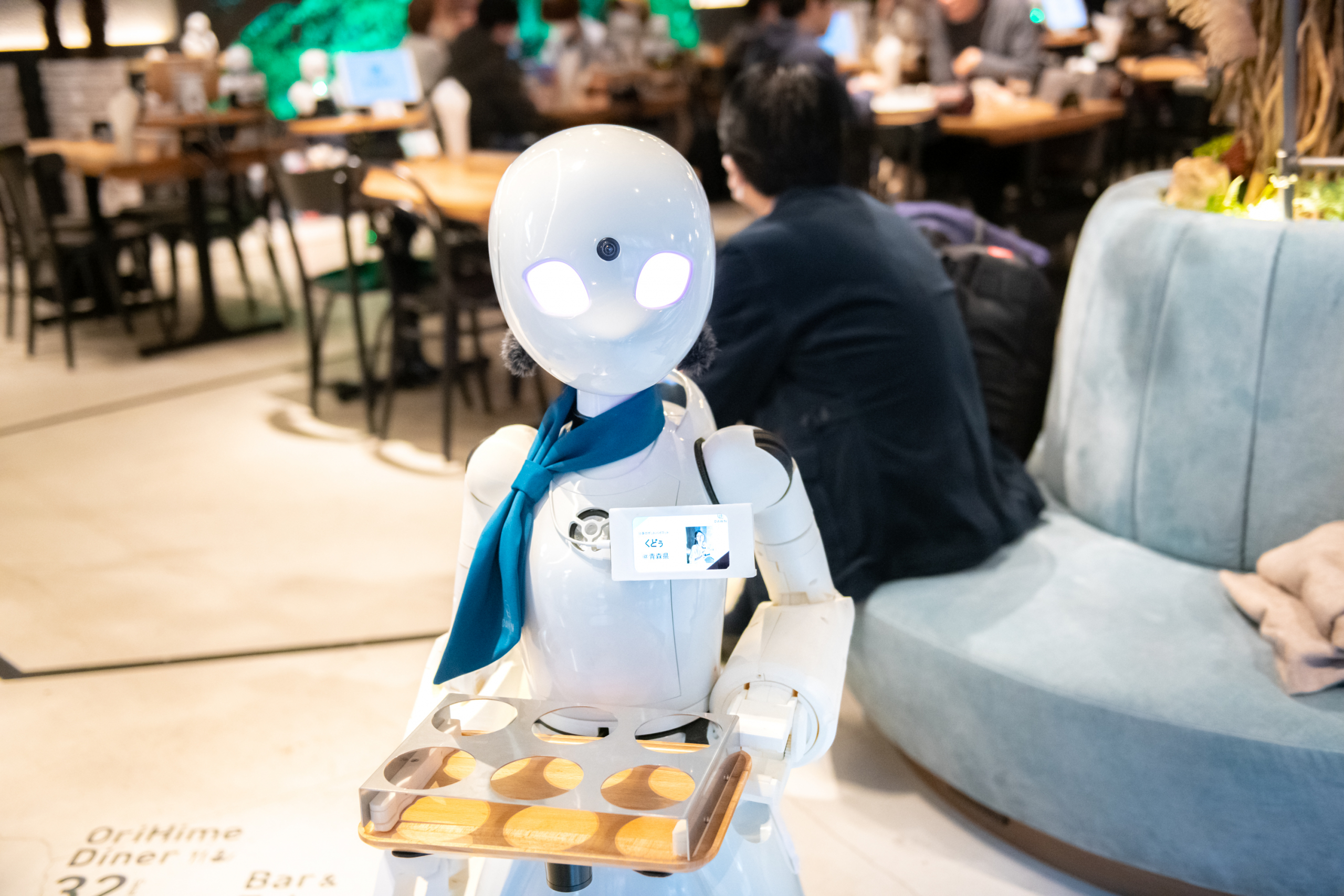

このロボット、機械ではあるがコンピューターが対応しているわけではなく、向こう側には人がいる。“パイロット”と呼ばれるスタッフが、自宅などから遠隔操作しているのだ。ここDAWNでは、卓上サイズの「OriHime」と身長約120cmの「OriHime-D」を介して、家の外での仕事が難しい人が在宅ワーカーとして入れ替わり立ち代わり働いている。

開発したのは、オリィ研究所代表の吉藤オリィ氏。OriHimeの原点は、氏の子どものころの不登校と療養の経験にある。誰からも必要とされていない、居場所がないと感じ続けると、自分の存在意義も見失っていく。「人の孤独を解消したい」との思いを発端に、早稲田大学在学中の2010年、OriHimeを開発した。

そこから12年。今、OriHimeは個人が“分身”として旅行や通学に利用したり、法人が従業員のテレワークに活用したりとすそ野が広がり、オリィ氏が目指す未来に近づきつつある。

「孤独の解消」というテーマから生まれた分身ロボット

ヒト型やペット型の家庭用ロボットは、1999年のソニー「AIBO」以降、数多く登場している。家族にかわいがられ、役に立ち、またユーザー同士のコミュニティも生まれるなど、日常のシーンの中でもめずらしくなくなっている。

しかしOriHimeは、そうしたロボットとは根本的に違う。AIを搭載し、まるでそこに人格や“ペット格”が宿っているように自律的に振舞うロボットに対し、OriHimeはあくまで生身の人間が遠隔操作する、まさに“分身”だ。箱や乗り物のイメージに近く、実際にOriHimeユーザーは、自分が遠隔にあるマシンを操作することを「OriHimeに入る」と表現する。

分身ロボットカフェの構想は、2016年からあったという。2019年より期間限定のカフェ運営を試しはじめ、2021年にDAWN分身ロボットカフェが常設オープンしたことで、さまざまな事情で外に出られない人も、OriHimeを通じて働けるようになった。

当初は10名だったパイロットは、現在約70名。操作するのは、難病や障害があるなどのために外出や実際に体を動かす接客が難しい人や、家族のケアなどで自由な時間が限られる人が中心だ。操作用のタブレットには、OriHimeが見るカフェ内の様子が映し出される。

DAWNで接客をしていたOriHime。客の側からはパイロットの映像は見えないが、横のタブレットにはパイロットの自己紹介が表示され、会話しながらいろいろな画像を見せてもらうこともできる。この撮影時に操作していたパイロットは、福岡県在住のやまもとよりこさん

開発者であるオリィ氏の体験を元に、「孤独の解消」を試みるこの分身ロボットは、療養中の人や障害のある人の可能性を広げた。OriHimeがその場にあれば、遠くにいながら同じ景色を見ることができる。

オリィ氏自身、スタッフがOriHimeを地方の会場に持って行き、東京から遠隔で講演することもある。2022年にはOriHimeが国際的なメディアアートの賞「アルス・エレクトロニカ」にて最優秀賞を受賞、氏はオーストリアに飛んだがコロナに罹患し、図らずもOriHimeでの授賞式参加となった。

オリィ氏のnote「国際的な賞を受賞しオーストリアまで招かれるも、授賞式直前にコロナ陽性になってすぐ近くのホテルからロボットに代行してもらった話」より。近くのホテルから遠隔で受賞スピーチを行った(写真提供:オリィ研究所)

この場合、オリィ氏は「授賞式に参加した」のだろうか。

そこに肉体があるか、ないか。あるいは表情が見えるかどうかは、周囲の人にどのような意味を持つのだろう。そもそも私たちにとって、人がそこに「いる」とはどういうことなのか。

そんな問いをもって訪問したカフェDAWN verβ。今回は、老年研究者でありユーザーとしてもOriHimeを活用している島影真奈美氏とともに、オリィ氏に話を伺った。

子どもたちとOriHimeが「だるまさんがころんだ」を始めた

――今は平日の15時ですが、OriHimeが設置されている予約制のテーブルはほぼ満席ですね。

オリィ:今日は多いほうかもしれないですね。家族や友人同士の来訪のほか、平日は民間の法人の方、外国の政府関係者の方などの見学も増えています。また、海外から日本への旅行中と思われる方も多くなりました。

オリィ研究所 代表の吉藤オリィ氏。電動車椅子の新機構の発明や人工知能について学び、早稲田大学在学中に自身の研究所を開設。2010年、対孤独用分身コミュニケーションロボット「OriHime」開発。その後、ALSなどの難病患者向け意思伝達装置「OriHime eye」、車椅子アプリ「WheeLog!」、分身ロボットカフェなどを開発提供。著書に『ミライの武器「夢中になれる」を見つける授業』など

――OriHimeは、DAWN以外でもレンタルでさまざまなシーンで活用されています。現在、どのような用途が多いのでしょうか?

オリィ:大きく、3つあります。ひとつは法人のテレワーク利用です。たとえば車いすが必要になって出勤が難しくなった、入院することになった、といった場合に遠隔でコミュニケーションを図ることができます。DAWNは、そのショールームの意味合いもあります。

2つ目は、個人の利用です。自分は自宅や病院にいたまま、離れた家族や仲間と日常的な会話ができます。旅行にOriHimeを連れて行ってもらえば、同じ景色を見て、一緒に“旅をする”こともできます。

3つ目は、教育現場での活用です。OriHimeは、そもそも私が「学校に行けなかった」という思いからつくった登校ロボットでもあったので、私がいちばん使ってほしかった領域です。個人利用でOriHimeを介して勉強している方に加え、学校として導入するケースも出てきています。

――OriHime-Dへの関心も高まっているように感じます。2022年11月には福岡・大濠公園でも、期間限定で分身ロボットカフェを展開されていました。

オリィ:はい。大きな公園の真ん中だったので、子どもがたくさん来るんですよね。おもしろかったのは、OriHime-Dの頭を触ったりするうちに仲良くなって、一緒に「だるまさんがころんだ」をし始めたことです。

そのときのパイロットは50代の男性で、車いすのユーザーでした。普通、そんな方がべたべたと子どもたちに触られて「一緒に遊ぼうぜ」と言われることはないと思うんですが、OriHimeの姿だと起こった。私はそこに、年をとっても分身ロボットを使って子どもたちと友達になれる、豊かな老後を見た気がしました。

オリィ氏のInstagramより

――とてもおもしろいです。現実の姿かたちが、逆にハードルになることもあるんですね。今おっしゃった体験や、先ほどのテレワークや旅行のように共に過ごす時間をつくることは、既存のコミュニケーションツールでは難しいのでしょうか。

オリィ:たしかにオンラインミーティングのツールはさまざまに登場していますが、基本的な条件として、お互いにPCやスマートフォンなどのモニターを見ていないといけないですよね。これは、とても重要な違いだと思います。

私が10代で入院していたとき、地元の花火大会に出かけていた友人と電話したことがあるんです。電話機越しに、ドーン、という花火の音や人の喧騒が聞こえるのが、無音の病室にはすごくうれしくて、色さえ感じる気がしました。でも「友達といるから切るね」と言われて、私の体験はそこまで。電話は「用件を伝える」には適していても、向こう側に自分が「存在する」ことを許されるツールではないのだと思いました。

今は誰もがスマホを持っているので、スマホがあればいつでもつながれる、と思われるかもしれません。でも、多くの人が何気なくスマホを触っているのは、電車の移動中や街中のカフェなどでの隙間時間です。学校で授業を受けたり、それこそ花火大会のようなイベントに参加していたりするときは持っているだけで、画面をずっと見てはいません。そこで電話やビデオ会議をしようとなると、自分が相手の時間に割り込むような違和感が出てしまうのです。

――OriHimeだと、わざわざ同じ条件のツールを揃えなくていいですよね。中に入る人はタブレットなどでの操作が要りますが、OriHimeがいる遠隔地側の人は何も要らない。

オリィ:そうなんです。入院しているとすごくヒマですが、出かけている人は用事があるから外にいる。その人が何をしていても妨げにならず、こちらも向こうに入り込める、そんなコミュニケーションデバイスのあり方を考えて開発をしました。

実家に置いた“分身”にふらっと入る感覚

――今日はOriHimeユーザーの一人として、島影さんにも参加してもらっています。最初に、OriHimeをどう使っているか教えてください。

島影:東北の実家にレンタルのOriHimeを置き、東京から私が操作して、70代の両親といつも何気ない会話をしています。私が真奈美という名前なので「オリマナちゃん」と呼ばれて服も着せてもらい、最近では普通に「真奈美ちゃん」と呼ばれることも増えてきました。

以前からOriHimeは知っていましたが、1年前に友人の誘いでこのカフェを訪れ、実際にパイロットさんとお話しして“この場にいる”感じに驚きました。同じころにオリィさんの「実家のOriHimeに入って、自分が出たテレビ番組を親と一緒に見た」というTwitter投稿を見て、私もやってみようと思ったんです。親はまだ元気ですが、コロナ禍で“何か”があってもすぐは帰れない、うっすらとした不安感がありました。でもOriHimeがあれば、いつでも好きなときに実家に帰省できるな、と。

その後もこのカフェにはたびたび来ていて、テーブルで接客をを担当してくれたパイロットさんのTwitterをフォローしたりして、ゆるくつながっています。ここでOriHimeをレンタルして遠方の友人に入ってもらい、一緒に来た友人を交えて会話したこともありますね。

ライター・編集者、老年学研究者の島影真奈美氏。桜美林大学大学院老年学研究科に社会人入学した矢先に夫の両親の別居介護に関わり、現在は研究と介護体験をもとに広く執筆。著書に『子育てとばして介護かよ』など

――ご両親には、戸惑いなどはなかったんですか?

島影:想像以上に、あっさり受け入れてくれて驚きました。このロボットの姿にもすぐ慣れたようでした。設置を打診するとき、親の抵抗感を少しでも減らそうと思い、「使うときは必ず事前に連絡する、勝手に生活をのぞいたりしないから安心して」と伝えました。でも、実際には導入して早々に母から「見られて困るものもないし、好きなときに来れば?」と言われたんです。親からすると、独立した娘がふらっと実家に顔を出す感覚みたいですね。

以前は、実家や親族とあまり密にやり取りをしていなかったんです。東日本大震災を機に日頃のコミュニケーションの大事さを痛感して、意識的に連絡をとったり帰省したりするようにしていました。コロナ禍以降は、週1回Zoomで近況報告をし合っていたこともあって、OriHimeの設置もすんなり受け入れられたのかもしれません。

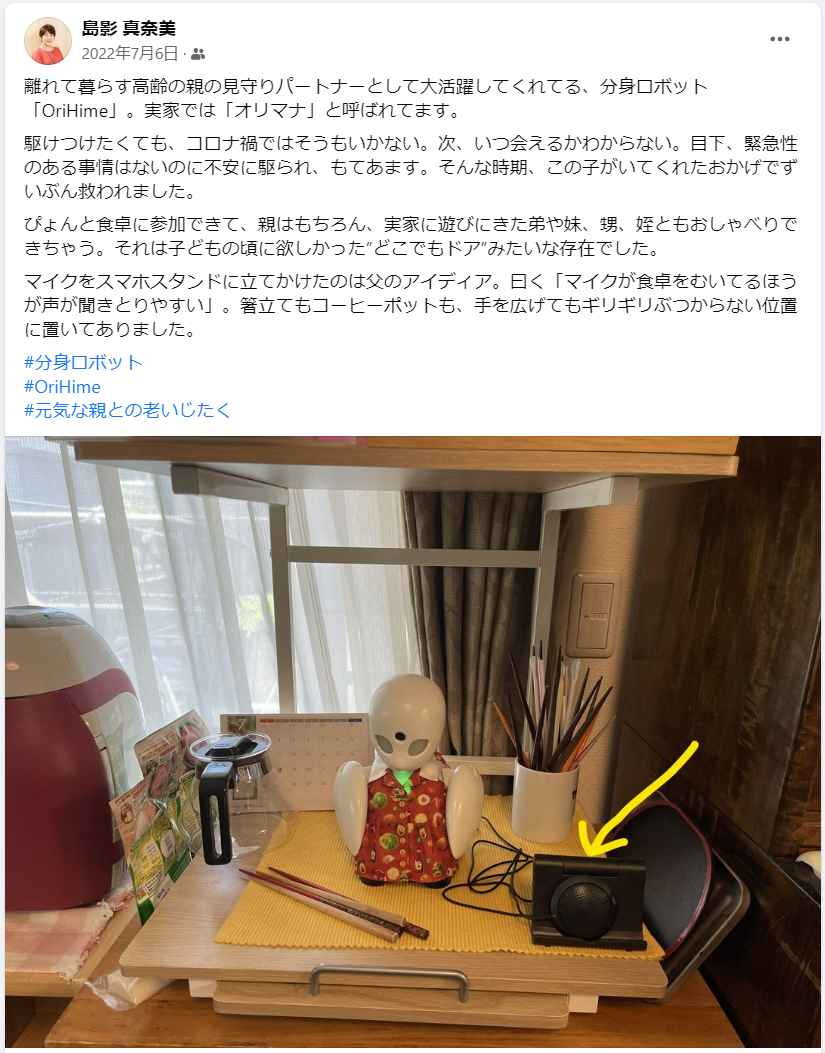

島影氏のFacebook投稿より、実家に置かれたOriHime。声を拾いやすいよう、マイクが食卓に向けてスマホスタンドに立てかけられている

オリィ:使っていただいてうれしいです。OriHimeとZoom、両方使ってみていかがでしたか?

島影:全然違いますね。OriHimeだと、両親がPCを立ち上げる手間がないのも大きいですが、それこそ「特に会話もせず、ただ一緒にテレビを見る」みたいなことが成り立つのはすごく不思議でした。真正面からお互いの顔を見ていたら、無言っていうことは普通ないですから。

実家の近くに住む弟家族が来たときに、私がOriHimeに入ると、保育園児の甥が駆け寄ってヨーヨーの技を披露してくれたり、小学生の姪が手を振ってくれたりする。逆に両親から「韓流ドラマが始まるから、またね!」と相手にされないこともあったりして(笑)、よりリアルで会っている感覚です。体は離れているけれど、家族の一員として一緒にその場にいる感じです。

オリィ:11年前、本当に初期のOriHimeを入院中の男の子に使ってもらっていたときも、病室から実家のOriHimeを操作して「いちばんよかったのは家族でテレビを見たこと」だと言われました。

もちろんテレビは病室にもある。でも、それを一人で見るのではなく、親やきょうだいとツッコミを入れたり笑ったりしながら“一緒に”見たいわけです。それはまさに、私が自分の入院中に求めていた時間だったと言えます。

「居場所」とは、不必要な時間を共有することで生まれる

――今のお二人の話は、電話やオンライン会議のツールでは生まれにくい体験ですね。一緒にいる状態とはどういうことだろう、と改めて考えさせられます。

オリィ:そこにいるということ、人の「居場所」とは何なのかということを、昔から考えていました。居場所がある状態とは、私は「そこにいることが特別ではない状態」だと思っています。

たとえば私が自宅のリビングでくつろいでいても、家族に「どうしたの?」とは言われない。学校でも他のクラスにいたら「どうしたの?」と言われるでしょうが、自分のクラスや友達の輪の中でそう言われたら「俺の居場所じゃないのかな」とショックですよね。

周りに違和感なく受け入れられる状態こそが「居場所」にいることなんだと思ったとき、やっぱり電話などは用件を伝えるツールであり、一緒にいる感覚を得るのは難しいなと。そこを何とか変えて、自分が向こう側に存在できるようにしたいと考えてきました。

――用事があるときだけ連絡を取るのでは、相手の時間に自分を挟み込むことになってしまうと。

オリィ:そうですね。むしろ用事と用事の間、必要と必要の間の「不必要な時間」で、人間の関係性がつくられるのだと思います。

たとえば、学校の休み時間。そのために学校に行くわけではないけれど、そこでケンカしたり傷ついたりして、私たちは友達との関係づくりを学んでいきます。会社のお昼休憩も同様で、仕事には不必要な時間のなかで人間関係を築く側面がある。コロナ禍で一時“Zoom飲み”が流行りましたが、モニター上で相対する約束は用事であって、不必要な時間の共有とはやはり違うと感じています。

不必要な時間も含めて共に過ごすことで養われる関係性を、遠隔にいながらつくる、というのはOriHimeの設計思想のひとつです。そのための偶発的な場をどう持つか、いろいろと試しているところです。

――どんなことを試しているのか、教えていただけますか?

オリィ:ネット上で運営しているコミュニティ「オリィの自由研究部(β)」(以下、オリィ部)のメンバーとは、よく仮想空間で過ごしています。メタバース空間になんとなく入ったまま、ゲームをしたい人はゲームもしますし、ただ雑談をしたい人は雑談をしています。病気で寝たきりのメンバーも多いんですが、お互いに「インターフェースと時間がある」という条件が整えば、肉体の状況に関係なくコミュニケーションは機能するんです。

ただ、私が本当にやりたいのは、おもしろいことをしているリアルの空間に、遠隔から「いる」ように参加することです。友達が5人でお花見をしているときに、「みんなメタバースにつないでくれ」とは言えないじゃないですか。でも、そこにOriHimeさえ連れて行ってもらえたら、6人目として参加できるんです。

――先ほど島影さんが、まさにこのカフェでOriHimeをレンタルして、遠方の友人に入ってもらったとおっしゃいましたよね。そのときはどんな感覚だったのでしょうか?

島影:「やっと会えたね!」って(笑)。オンラインで知り合い、Zoomで話したことは何度もありましたが、リアルでは会ったことがない人でした。それでも、一緒に来ていた友人と、さらに卓上のOriHimeに入っているパイロットさんも交えて、皆で普通にお茶をしている感覚でした。顔が見えなくとも、声と、OriHimeのごく簡単な身振り手振りで十分“その人らしさ”や“表情”が伝わってきて、違和感はなかったです。

――「会えた」と感じるのはおもしろいですね。これはOriHimeならではの感覚でしょうか?

オリィ:「やっと会えた」という言葉自体はOriHimeに限らず、情報量やインターフェースの質が変わるたびに皆さん言われる気がします。Twitterでやり取りした人と初めてZoomで話すと「会えた」と思うし、OriHimeのあとにZoomを使っても「会えた」と思えるでしょう。

もちろん、関係性やシチュエーションにもよるので一概には言えません。ただ、“生身の体”で会っている感覚に近いインターフェースであるほど、人は「やっと会えたね」を発動するのだと感じますね。

「情報量」をコントロールするデザイン

――インターフェースとして見ても、OriHimeは独特ですよね。オリィさんのご著書『サイボーグ時代』にも書かれていましたが、あえて能面のような顔で、首や腕の動きも最小限です。どういったことを意識して、この形になっているのですか?

オリィ:OriHimeは開発途中で、もっとリアルな顔の造形にしたり、逆にヒト型でもない無機質な形も試したりしながら、現状に落ち着きました。意識しているのは「情報量を増やしすぎない」こと、そして「マシン自体をキャラクターにしない」ことです。

そもそも人の顔って、じっくり観察していくとかなり不気味なんですよね。実は私たちは普段、そこにフィルターをかけて、適切な情報量まで落としている。これは私がやっていた演劇やパントマイムにも通じていて、ただ正しい情報を与えればいいのではなく、むしろ余計な情報を与えないことが満足な鑑賞体験に必要です。情報量が適切だからこそ、その奥に興味を持ち、想像力が働いて、一人ひとりが体験を補完するんです。

それに人の外見は、内面を知ってコミュニケーションを深めるのに邪魔になることもあります。冒頭でお話しした、福岡で子どもたちと50代の男性パイロットが仲良くなれたのも、外見が先に来ていたら難しかったかもしれない。もちろん、着ぐるみやオンラインのアバターという手段もありますが、私が開発しているのはあくまで「その人自身を知りたくなる」ツールです。

有名なキャラクターに“なる”のではなく、特定のコミュニティで特定の人格のキャラを立てるのでもない、ありのままの自分としていられる「分身」にしたい。そう考えて、マシン自体には愛着が湧かないような、シンプルなデザインにしているんです。

開発過程では、卓上サイズのOriHimeにも腕の関節がついていたが、腕もポーズひとつで意味を持ってしまうため、ただの上げ下げだけにした。パイロットが入ったときのみ目が点灯する

島影:とても興味深いです。特定の人がOriHimeに入る前提で、OriHimeがその人らしい服を着たり愛称で呼ばれたりして個性的になっていくのは、オリィさんが意図する使われ方と合致しますか?

オリィ:それはむしろ、どんどん起こってほしいですね。その人の分身として、ご本人や周りが認識しやすくなるための行動なので。実は今、人形の服を販売するサイトなどでOriHimeの服もかなりつくられています。そうした現象そのものは、私も楽しく見ています。

重要なのは中の人であって、OriHimeのマシン自体はあくまでツール。乗り物であり、「依り代」(※注:神道の用語で、人の魂が宿るとされる石や木などを指す)です。

――あくまで「その人」であることが重要だと。

オリィ:はい。人の想像力って本当に豊かで、10年使ったペンを「この子」と言ったり、そこらへんの石ころさえ生き物であるかのように感じたりします。そうした力があるからこそ、人が入る前のOriHime自体に愛着が発生しないようにしています。情報を与えすぎず、周りの人に想像してもらって「その人」が補完されることを常に意識しています。

「お互い様」の状況をつくる、OriHimeの可能性

――今日、少し早めにカフェに来たら、お水を運んでいるOriHime-Dが、受付のOriHime-Dのところに来て立ち話をしていたんです。スタッフ同士の雑談なのだと思いながらも、とても不思議な感覚でした。

オリィ:よくある光景ですね。カフェでの振る舞いは、最初はけっこうコントロールしていたのですが、今は任せているんですよ。「お客様とこんなやり取りをしたら楽しんでもらえた」といった経験値も蓄積されて、パイロットたちが自主的に新しい接客を試したりもしています。

これは私の仮説ですが、リアクションこそコミュニケーションの本質だと思うんですね。リアクションがいいと、相手もさらにいいリアクションを返してきて、相乗効果が生まれる。逆に片方がそっけないと、どんどんそっけなくなって、つまらない会話で終わります。

わずかでも「いいリアクションを返し合う環境」が人を育てるなら、卓上のOriHimeと話すのが前提のこのカフェには、従業員であるパイロットにいい報酬系のサイクルが生まれていると言えます。お客様が喜んでくれることで、もっと働きたくなる。寝たきりのパイロットも多いのですが、遠隔で働く選択肢があれば、できることはまだまだ広がるはずです。

――以前、「ありがとう」と言ってばかりでは人は疲弊する、という話を聞いたことがあります。日常生活で何かを人に頼むことが多かったとしても、こうして働いて感謝される場もあることで、好循環が生まれているんですね。

オリィ:「ありがとう」という言葉は使いすぎると枯渇し、借金になって、「すいません」しか言えなくなっていきます。お願いするたびに「ごめんなさい、〇〇してもらえますか」となっていく。

「富の独占」は悪だ、などと聞きますが、私がもっと嫌いなのは「役割の独占」なんです。そのほうが怖い。

島影:何かを“してあげる”役割、ということですか?

オリィ:そうですね。一人の人がすべてやってしまって、あなたたちは何もしなくていいですよ、という状況はとてもよくないと思います。自分に価値を感じられなくなり、私の原体験である「孤独」に陥る。そうならないよう、自分が考えたことで誰かが喜んで感謝してくれる環境、それを「お互い様」としてやっていく状況をつくっていくことが重要だと思っています。

病がなくても、誰もがやがて年を取って、体の自由が利かなくなりますよね。そのときのために、私は外で子どもたちと遊べるOriHimeをつくりたいし、生身でなくてもお客様と会話できて、役に立てる仕事をつくり出していきたいんです。

元バリスタのパイロットが、手先まで器用に動かしてコーヒーを淹れてくれる「テレバリスタ」。オリィ研究所と川田テクノロジーズとの協働で開発された

島影:老後の可能性が開かれていることには、すごく期待していますし、楽しみです。これから、外出が難しい方や高齢の方とさらにどんなことを実現したいとお考えですか?

オリィ:たとえば、OriHimeがママさんとして接客してくれる「スナック」をつくりたいと思っています。すでにイベントとしては「スナック織姫」を実施していて、好評です。

島影:スナック織姫、一度遊びに行ってみたいと思ってました! 以前、接客してくれたパイロットさんから「ママをするのが楽しみ」とも聞いていて。実は私自身もスナックの臨時ママをやっているんです。

オリィ:それはすばらしいと思います。スナックのママって、それぞれ個性的ですよね。全然しゃべらない人もいるし、お客さんに好き勝手やってもらうおばあちゃんもいたりして。ママの人柄やキャラクターに惹かれてお客さんが集まる、スナックというのは“コミュニティ”だと思います。

私はALS(筋萎縮性側索硬化症)など、寝たきりの方のもとへも何度も訪ねてきましたが、どんな状況にあっても「いる」だけで周りが楽しくなる人っているんです。そういう人にぜひ「スナック織姫」のママになってほしい。

たとえ毎日そばに家族や介護者がいなくても、スナックでいつでも人と話せたら楽しいですよね。寝たきりの自分の横にずっと一人の人が付き添うより、OriHimeがいる場所に毎日違う友人がふらっと訪れて、わいわいしゃべれるほうが孤独ではないんじゃないかと思います。

それが成り立つ環境をどうつくるかというと、これはスナックだなと。寝たきりになっても、どんな状況でも「いる」だけで自然と周りに人が集まるコミュニティを形成できれば、人と関わり続けることができます。そんな究極の仕事として、「スナック織姫」の常設を構想しています。

スナック織姫の様子。来店した、バリアフリーeスポーツ「ePARA」代表・加藤大貴さんのnote「分身ロボットカフェDAWN(と『スナック織姫』)の衝撃」より。このときのママさんは、みかちゃん(写真提供:加藤さん)

――お話をうかがって、「いる」とはどういうことなのか、また「自分の分身」をどう使えるのか、今日は少し知ることができました。

オリィ:機械の“ロボット”のカフェは、一度行けばめずらしくなくなって、もう一度訪れようと思わないのではないでしょうか。家にいながらフードデリバリーで何でも食べられる今の社会に、私たちが“わざわざ”身支度してまで外に出る理由は何だろうと思うと、やはり「人」です。その価値が、コロナ禍によって可視化され、この3年は全人類がアップデートされた。「人とのやり取りが楽しいから出かけるのだ」といった行動も、受け入れられやすくなったと思います。

そのなかで私たちはより一層、遠隔で「その人らしさ」を発揮できるようにしたいと思いますね。その人らしくいられる状態を、私は「選択肢が多い状態」と定義していますが、仮に肉体は動けなくても、何かしたいと望んだときに取り得る手段を増やしておきたいんです。

また、それを目指す過程にも価値があると思うので、オリィ部の皆やカフェに来てくださる方など多くの人を巻き込んでいきたい。それぞれ役割を持ちながら、研究を進めていけたらと考えています。

取材・執筆/高島知子 撮影/須古恵 編集/佐々木将史