いまや、写真は私たちにとって最も身近な表現方法の一つとなった。そのきっかけは、スマートフォンとSNSの登場だろう。誰もがスマートフォン=カメラを持ち歩くようになり、誰もが気軽に写真を全世界に向けて発信している。

“現在、写真は激変のまっただ中にある。写真というものが「地滑り」を起こしていると言ってもいい。「写真」という用語をあらためなければならないとすら思っている。言うまでもなくこれはスマートフォンとSNSによってもたらされた”

著書『新写真論 スマホと顔』(以下、『新写真論』)の序文でそう語ったのは、写真家/ライターの大山顕氏だ。スマートフォン、SNS、自撮り、顔……さまざまな切り口から「写真とは何か」という問いに迫った同書は、2023年日本写真協会賞学芸賞を受賞し、刊行から3年が経過した今、改めて大きな注目を集めている。

この3年の間、私たちを取り巻く環境は驚くべきスピードで変化した。新型コロナウイルスの流行、戦争の勃発、そして生成型AIの登場と指数関数的な進化。そのどれもが「写真」にも大きな影響を与えたのではないだろうか。

本記事では大山氏をお招きし、刊行からの3年間に起こった出来事を踏まえ「写真の今」をアップデートしていただいた。ジェンダー、欲望、真実と虚構……「写真」が映し出すのは、現代を生きる私たちの姿そのものなのかもしれない。

「写真を撮って、見てもらいたい」という欲望は、国家を超える

——改めまして、2023年日本写真協会賞学芸賞の受賞おめでとうございます。副題に「スマホと顔」とあるように『新写真論』では、一般的な意味での「写真」のみならずスマートフォンやSNS、そして「顔(=人間)」など、さまざまなテーマを渉猟し、まさに新たな写真論を立ち上げられました。従来の「写真論」とは全く異なるアプローチで“写真”に切り込もうと考えられた動機からお聞かせいただけますでしょうか。

大山:「誰も書かないなら、僕が書くしかない」と思ったからですね。スマートフォンやSNSは写真に間違いなく大きな影響を与えたにもかかわらず、その影響の内実や、写真の変化について、写真評論家や写真家はほとんど誰も語ろうとしてこなかった。その状況はあまりにももったいないし、どうにかしたいなと思っていたので、『新写真論』につながる連載を始めました。

——2017年4月に開始された連載に加筆修正を加え、『新写真論』が発行されたのが2020年3月ですよね。連載開始から6年がたったわけですが、この6年間で世界は大きく変化したように思います。写真を取り巻く環境にも変化があったのではないでしょうか?

大山:そうですね。特にウクライナ戦争、コロナ、AIの影響は、かなり大きいと思います。時期的に仕方が無かったとは言え、この3つの論点を『新写真論』に入れられなかったことをとても残念に思っているので、それらの影響を踏まえてアップデートしていかなければならないと思っています。

——それらの大きな変化を踏まえて、写真の関係についてどのように更新していこうとお考えなのでしょうか?

大山:たとえば、ロシアによるウクライナ侵攻に端を発する一連の事象は、「『自分で撮って、見せたい』という欲望はイデオロギーを超える」ということを明らかにしたのではないかと思っています。2023年5月に広島で開催された第49回先進国首脳会議(G7広島サミット)に、ゼレンスキーが電撃的にやって来たことが話題になりましたが、彼は広島を離れて数時間後、おそらくウクライナに帰還する機内から自身のSNSアカウントに「G7まとめ」のような動画を投稿しました。

ただ、こういった動画を投稿しているのは、ゼレンスキーだけではありません。G7に出席した各国の大統領も、外交官も、記者もみんな写真や動画を撮り、SNSを通して発信していますよね。それに、戦場となっているウクライナからも、戦場カメラマンのようなプロフェッショナル以外の方々が撮った写真が、SNSを介して世界に発信されています。その様子を見ていると、「自分で撮って、見せたい」という欲望は、国境や人種、思想を越えたものなのではないかと感じるんです。もちろん政治的イデオロギーを宣伝するために写真とSNSを利用している側面もあるのですが、それを超えた「自分で撮って、見せたい」という欲望が感じられます。

対して、その欲望を抑圧しようとしているのがプーチンであり、ロシアという国なのではないでしょうか。僕が知る限り、プーチンはTwitterなどのSNSにアカウントは持っていません。ロシア製SNSである『テレグラム』にはアカウントを持っているのかもしれませんが、少なくともプーチン率いるロシア政府は、市民がInstagramやTwitterなどにアクセスすることを規制していると報じられています。

「自分で撮って、見せたい」という国家的なイデオロギーを超える欲望を、なんとか統制しようとしているように僕には見えます。そして、同じくこの欲望をコントロールしようとしているのが中国ですよね。政治イデオロギーではなく、それを超える「欲望のイデオロギー」で世界を捉え直してみると、「西か東か」ではない新たな構造が見えてくるのではないかと思っています。

リモート会議が明らかにした、「顔」のジェンダーギャップ

——新型コロナウイルス感染症の流行も、世界に大きな影を落としました。移動が制限されるようになり、「写真を撮る」という行為にも大きな影響があったのではないでしょうか?

大山:コロナの文脈で言えば、最も注目すべきは『Zoom』のようなビデオコミュニケーションツールの隆盛だと思っています。「あれは『映像』じゃないか」と言う人もいるかもしれませんが、『新写真論』で「自撮り」にフォーカスを当てたように、いま写真を通して考えるべきは、「自分で自分の顔を撮り、その顔を見ること」だと考えているので、『Zoom』もまた「写真論」の範疇だと僕は考えています。

ビデオコミュニケーションツールが一般化したことによって、私たちは日常的に自分の顔を見ながら会議をすることに慣れてしまったわけですが、これはとてもおかしなことですよね。以前は会議の場で自分の顔を見ることなんてなかったわけですから。コロナによって一気に普及したリモート会議は、私たちに「自分の顔」を突きつけた。ここが非常に重要なポイントだと思っています。

——なぜ重要なのでしょうか?

大山:「顔を見るとはどういうことか」「自分の顔って何だ」といったことを、全人類が突きつけられたからですね。

Zoomの思想は、「会議の本質は顔を見ることだ」だと言っているわけですよね。実際に会えないとなって、その状態をどう回復するかを考えた際に、「顔を見れば代わりになる」と考えている。ですが、会議の本質は「顔を見ること」ではありませんよね。

たとえば、Metaなどは「アバターをつくり、そのアバターがメタバース空間で会議をする」といった形のリモート会議を提唱し、それを実現するプラットフォームを生み出しました。

Metaホームページ「How Women Today Are Shaping the Future of the Metaverse」より

大山:このアバターの顔の再現度は決して高くありません。Metaのプラットフォームの背景にあるのは、「会議において大事なことは『みんなが一つの空間にいること』であり、顔はどうでもいい」という思想なのではないでしょうか。僕はこの考えに賛同します。

しかし、中にはそうではない人もいて、ある大学教授が、Metaのアバターを指して「あんな漫画のような見た目のアバターは、会議などの場にはそぐわない」と言っていたんです。アバターをつくるのであれば、実際の顔を3Dスキャンしてつくるべきだと。

この発言は問題だと思ったんですよね。というのも、「会議ではリアルな顔を映すべきだ」と言えるのは、その方が「60代の男性」だからだと思うんです。もちろん、会議をどう考えるかは個人の自由ですが、何よりも問題なのは「『自分が高齢の男性だから、その意見が言える』ということに無自覚である」ということだと思っています。年齢や性別だけで決めつけてしまうわけではありませんが、一般的に「高齢の男性」は化粧をする必要がありません。一方で、女性はそういうわけにもいかない。なぜなら、女性はどうしても若さや外見の美しさを求められる社会構造の中に生きているからです。自分がそういうことを気にしなくても良い立場であるからできる、無自覚さゆえの発言であることに気づいていない。

この発言を聞いたとき、「顔」をめぐるジェンダーギャップの根深さを感じました。「顔」を映し出すテクノロジーとしての写真が論じなければならないのは、まさにこのポイントなんです。新型ウイルス感染症の流行は、『Zoom』などに代表されるビデオコミュニケーションツールを介して「ジェンダー」という、いま“写真”が向き合うべきテーマを明らかにしたのだと考えています。

人々の欲望は「タグ」に回収されている?

——この6年の間に、ウクライナ戦争が「写真を撮って見てもらう」という欲望の越境性と世界の新たな構造を示唆し、コロナが写真を通して向き合うべきテーマを明示したと。残る論点は「AI」ですね。

大山:言うまでもなく、生成型AIの指数関数的な進化は写真に多大なる影響を与えています。「取りたいものにレンズを向けて、シャッターを押す」のではなく、「画像生成AIにプロンプト(指示)を入力する」ことで写真ができるようになったわけですからね。写真家の中にも「AIが生成する画像は、写真ではない」と言う人もいますが、僕はこの1〜2年の間に、「画像」と「写真」の区別がなくなり、AIで生成したものが写真のメインストリームになるのではないかと思っています。

——現在は一部の方が画像生成AIを活用しているのみですが、今後はより一般化していくと。

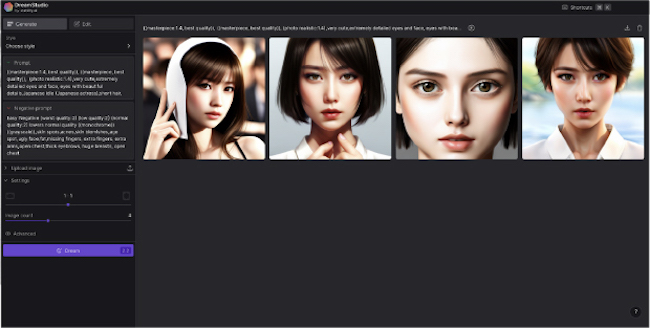

大山:間違いなくそうなるでしょうね。この流れの中で僕が興味深いと思っているのは、現在のところ、画像生成AIを使って生み出されているもののうち、美少女グラビアが非常に多いということ。インターネット上で盛んにノウハウの共有が進み、美少女グラビアの画像生成に関する知見がかなり蓄積されているんです。

さまざまな人が「LoRA(Low-Rank Adaptation)(※)」という仕組みをつかって、画像生成AIである『Stable Diffusion』に追加学習をさせ、多様なバリエーションの美少女グラビアを生成しています。つまり、LoRAは『Stable Diffusion』が生み出す画像の元になっているわけですが、これを見てみると「台湾のティーンエイジャー」とか「日本の女子高生」といった形で、さまざまな女性の画像——つまりは、欲望の対象ですね——がかなり細部化され、セットで用意されているんです。

※膨大な学習データと計算コストが必要とされていた生成型AIの追加学習をローコストに実現し、好みの画像を出力できるようにするための仕組み。LoRAを用いることで、手軽に生成結果をコントロールできるようになる。

大山:これらを元に、「beautiful」とか「cute」、あるいは撮影したロケーションを示す「beach」といったような語句をプロンプトとして入力します。この語句を見ていて感じたのは、これがInstagramのハッシュタグにそっくりだということ。

Instagramは撮影した写真や映像に対して、さまざまなハッシュタグを組み合わせることで、その写真や映像がどのようなものかを説明しているわけですが、生成型AIはその逆で「タグ」から「画像」を生み出している。すなわち、順番が逆になっているだけで、情報を「タグ」として表現しようとしていることに変わりないと思うんです。

言い換えれば、「私たちは私たちの欲望を『タグ』で表している」ないしは「表せると思っている」。僕はこれが問題だと思っています。いま、人々は自らの欲望が「言葉の組み合わせ」で出来ていると思い込んでいるんですよ。

——哲学者の東浩紀氏が『動物化するポストモダン オタクから見た日本社会』(2001,講談社)の中で、90年代以降のいわゆるオタクたちの漫画やアニメ作品の消費のあり方を「データベース消費(※)」と名付けたことを思い出しました。

同書のスコープは、あくまで当時のオタクたちの消費行動だったと思うんです。大山さんのお話をうかがっていると、現在に至って「オタク以外」の人たちもデータベース消費的な行動をしているのではないかと感じたのですが。

※東氏は作品内のキャラクターの性格や外見を構成するさまざまな要素の集合体をデータベースに見立てている。作品の作り手はストーリーよりも、オタクたちに受けそうな内面的、身体的要素をデータベースから選択した上でそれらをキャラクターに詰め込み、受け手はそうして作られた作品を喜んで享受していると指摘し、これを「データベース消費」と呼んだ。そして、データベース内の要素を組み合わせることによって、無限に二次創作が生み出されているとした。

大山:おっしゃる通りですね。僕が写真が面白いと思う理由の一つは、いまやすべての人がデータベース消費的な行動をしていることを明らかにしたからなんです。文章やイラスト、映像など、個人が何かを発信する術はさまざまですが、中でも写真はスマホの普及もあって「誰でも出来る」ものになった。ほとんどの人が気軽に写真を撮るようになって明らかになったのは、かつてのオタクたちがそうであったように、私たちは欲望に基づいた「二次創作」を楽しんでいるということなのではないでしょうか。

『Stable Diffusion』などの生成型AIがやっていることを簡単に言ってしまえば、「さまざまな画像を学習し、学習データを元に新たな画像を生み出している」ということになります。これは明らかに二次創作ですよね。いま、AIが生成した画像の著作権などが問題になっていますが、これを「二次創作に関する問題」としてとらえてみると、完璧ではないにせよ解決の糸口が見えてくるような気がします。

日本は諸外国に比べても二次創作が盛んな国なので、その取り扱いに関する知見もあるし、ガイドラインも整っている。それらを活用して、生成型AIの権利について精査してみるといいかもしれませんね。

写真は私たちが「何を見て、何を見ていないか」を教えてくれる

——生成型AIの影響は「写真を撮る」という行為そのものにも及ぶのではないかと感じています。以前は、フィルムだろうとデジタルだろうと「写真を撮る」には「撮りたいものがあるところに出向き、被写体にレンズを向けること」が必要でしたが、生成型AIの出現によって、どこかに出向かずとも好きなものを“撮れる”ようになったわけですよね。

大山:そうですね。ただ、「どこかに行き、写真を撮る」という行為はなくならない、というより、むしろ生成型AIはその行為にこそ写真の本質があると証明したのではないかと考えています。

僕は元々「その場所に行かなければ撮れない」から、写真を面白いと思っていました。出不精の僕が外に出る口実にもなっていましたし、そこが気に入っていたんです。でもおっしゃる通り、写真は「出かけなくても“撮れる”もの」になりました。そこで「出かけて撮る写真」と「居ながらにして生成する写真」の何が違うのかを考えざるを得なくなったわけです。現段階での結論は、「『いいね』やハッシュタグから自由であるか否か」だと思っています。

先ほど、生成型AIの構造を簡単にお話しましたが、そのベースには人々の欲望を言語化したものとしての「タグ」があるわけです。その「タグ」はすでに存在する、言い換えれば「既知の写真」によって構成されています。一度見て「いいな」と思ったものだからこそ、生成型AIに学習させたいと思うわけですからね。

つまり、生成型AIはたくさんの人が「いいな」と感じた写真とそこにある要素を学習し、それらを組み合わせることによって、新たな写真を生成しているわけです。そして、それをSNSなどで見た人々が「いいね」を付けている。人は既知のものに「いいね」を付けたくなるんですよ。「これ系の写真ね。わかるわかる」と思ったときに人は「いいね」を押すのであって、いいのか悪いのかもわからない、未知の写真に人は「いいね」を付けません。

実際、今でこそ工場や団地、高速道路のジャンクションの写真にもたくさんの「いいね」が付きますが、僕が10年以上前、それらの写真を撮り始めたときはまったく「いいね」が付きませんでした。次第に多くの人が工場や団地の魅力に気付き、撮影した写真をSNSに上げるようになり「既知の魅力」になったからこそ、「いいね」が付くようになったのだと思います。

——生成型AIは「すでにある欲望」が言語化されたタグがベースになっているから、多くの人が既視感を持つような写真しか生み出せない。でも、だからこそAIが生成する写真にはたくさんの「いいね」が付き得るわけですね。

大山:もちろん、外に出かけてレンズを通して写真を撮るときも、「いいね」や「映え」を追求することはあると思います。それが悪いとは言いませんし、僕もどこかで見たことのあるような写真を撮ることもある。結果的にたくさんの人からいい写真だと言われるものが撮れたら嬉しいですが、個人的には「どんな写真が撮れたか」はどうでもいいんですよね。

なぜならば、僕にとって写真とは「自分が何を見ていて、何を見ていないのか」を知るためのツールだからです。外に出て撮った写真を見返していると、「どうしてこんなものを撮ったのだろう」と思うことがよくあるんですよね。それは、明らかに「いいね」を意識して撮ったものでもなければ、既存のタグで説明できるようなものでもありません。

最後の最後までレンズに残るのは、ハッシュタグを超えたものなのだと思います。そして、そういった写真を通して僕は自分が「何をどう見ているのか/見ていないのか」を知ることになります。僕にとって重要なのはそこなんです。世界は「タグ」ではできていない。しかしぼくらの眼は欲望に流されやすい。その欲望に従って撮ると「いいね」を獲得するための写真ができあがる。そういうものはもうAIに任せればいい。

「どんなアウトプットが出来るか」にフォーカスを当てると、人間はAIに勝てっこありません。そのうち、AIがどんな写真でも生成するようになるでしょう。でも、写真の本質はアウトプットにはないんです。カメラというのは、何かをアウトプットするための行為ではなくて、「何かを見るための道具」なのだと考えています。

写真に“本当の顔”は映るのか

——生成型AIというアウトプットに特化したツールが出現したことによって、写真というメディア、あるいはカメラという道具の本質が逆説的に明らかになったということですね。

道具という観点では、スマホが写真というメディア、表現に与えた影響は計り知れないのではないでしょうか。スマホ、あるいはそれに付随する加工アプリなどが写真に与えた影響とは、具体的にどのようなものなのでしょうか?

大山:最も大きな影響は「『撮影』と『現像』と『発表』を統合したこと」だと思っています。かつて、フィルムの時代には「撮影」と「現像」と「発表」は違う時間、違う場所で行われる別のプロセスでした。しかしスマホの時代になり、「撮るものと構図を決めて撮影し、加工を加え、発信する」という一連のプロセスは、同じ場所で、大きなタイムラグも無く実行できるようになりました。

つまり、かつて“写真行為”は「撮影」と「現像」と「発表」から成り立つと考えられていたのだけれど、当時の技術的な条件によってたまたま分断されていただけだということが明確になったわけです。言うなれば、“写真行為”の一連のプロセスはすべて「像を現す」ためのもの、すなわち“現像”だと捉えられると考えています。

——テクノロジーの発達によって、写真のプロセスにおける「シャッターを切る」「現像する」という各作業の垣根が曖昧になり、“現像”という言葉に集約されるようになったと。

大山:そういうことです。そして、このことが「“本当の写真”とは何か」という問いに与えた示唆は大きいと思っています。かつては、加工を施されていない「撮りっぱなしの写真」こそが“本当の写真”だとする風潮がありましたし、現在でもそう考えている人はいますよね。

でも、プロセスの垣根が融け「撮った瞬間に加工された写真」が溢れている状況において、その意見に説得力は感じられません。もちろん、現在もフィルムを使った写真は存在しますが、フィルムで撮った写真だけが“本物”で、スマホで撮った写真は“偽物”だという人はさすがにほとんどいないと思います。

——以前、高校生があるWebサイトに「加工後の写真しか持っておらず、後悔している」といった旨の記事を書いたことが話題になりましたよね。加工に慣れているはずの若者でも、やはり加工後の写真は“偽物”だという感覚があるのではないかと思ったのですが。

大山:これはあくまでも個人的な感覚ですが、あの記事を書いた高校生は「こういうことを書いておけば大人は喜ぶはずだ」と考えていたのではないかと思います。そして、インターネット上の反応を見る限り、この高校生の目論見は成功したと言えるでしょう。

では、なぜ多くの大人があの記事を読んで喜んだかというと、「“本当の顔”信仰」を持っているからだと思うんです。「私たちには“本当の顔”があり、写真はそれを映し出すものだ。それなのに、加工をしてしまうなんてけしからん。加工後の顔は“偽物”だ」という考え方ですね。しかし、いまだかつて写真が“本当の顔”を映し出したことなんてないんです。このことを説明するためにしばしば引用するピカソの逸話があります。

ある人がピカソに向かって「なぜあなたは『ありのまま』を書かないのか」と聞くと、ピカソは「『ありのまま』とは何だ」と返します。すると相手は自分の妻が映っている写真を出して「これが妻のありのままの姿です」と返し、それに対してピカソが「ずいぶん平べったくて小さいんですね」と言った——そんなお話です。

——そもそも写真は“本当”を映し出すメディアではないと。

大山:僕は1972年生まれで、子どものころはスマホはもとよりデジカメすらなかったので、小さなころの写真はすべてフィルムカメラで撮られたものですが、今それらの写真を見てみると悲惨なものですよ。まずピントが合っていないし、暗いし、みんなの表情も変だし。

卒業アルバムの写真もそうですよね。自分の顔を見てがっかりしたという人も多いと思いますが、そこに映っている顔が「加工されていない“本当の顔”だ」と言われても、すんなり納得できないと思います。写真が提供する“本当”は、あくまでもその時点の技術によって実現される「本当っぽさ」でしかないわけですよ。

——なるほど。写真は“本当”を映し出しているわけではなく、技術の発展によってその「本当らしさ」を更新し続けているだけにすぎない。

大山:はい。だから、アプリのフィルターによって加工が施された顔も、この時代における「本当の顔」なんですよ。むしろ「こう撮れたらいいな」という思いに向き合って、それを実現しようとしているのだから、加工した写真はある意味とても誠実で、リアルなものだと僕は捉えています。

写真が持つ「表面的」という価値

——写真というメディアの存在意義が「その時々の“本当”を記録すること」ではないとしたら、私たちはなぜ写真を撮るのでしょうか?

大山:僕もまだしっかりと言語化できていないのですが、動画と対置させてみると、その問いに対する示唆が見えてくるのではないかと考えています。多くの人がスマホを持つようになり、写真はもちろんのこと、動画も簡単に撮れるようになりましたよね。

動画の方がリッチな情報を残せることは自明です。動いているし、音声も収められるわけですからね。もちろん、スマホが一般化する前に比べて動画を撮る頻度が増えたという人は多いでしょうし、インターネット上にある動画形式の情報が増えていることも明らかです。

しかし、人は相変わらず写真を撮っています。単純に、動画ばかりだと閲覧するのに時間がかかるから、すべてを動画に置き換えることはできないという理由もあると思いますが、私たちが動画ではなく、写真を選んでいる別の理由もあるのではないかと考えています。

その理由について思案している中で面白いと思ったのが、「フォトグラメトリ(被写体をさまざまなアングルからデジタル撮影し、それらの画像を解析、統合することによって3DCGモデルを作成する手法)」です。この技法によって生み出される画像は3Dで表示されますが、そこに映っているのは被写体の「表面」だけ。どんなものを撮影したとしても、内部構造までは映らず、まるで紙風船のように表現されます。

「3D画像は写真ではない」と言う人もいるのですが、僕はフォトグラメトリを活用して制作された画像を見たとき、極めて写真的だと思ったんですよ。その理由は「表面しか映っていないから」。そして、そこにこそ僕たちが写真を撮る理由があるのではないかと思ったんです。

——「表面しか映らないから」こそ、私たちは写真を撮るということですか?

大山:はい。いまはまだ仮説でしかありませんが、表面しか映さない、言い換えれば事物の構造をとらえることはないからこそ、写真は写真として存続し続けるのではないかと思うんです。これは引き続き考えていかなければならないと思っているのですが、「表面しかない」ということが、人間の認識にとって非常に意味があることのような気がしているんです。

——たとえば、歴史的な事件が勃発した瞬間を捉えた写真であっても、その写真が映しているのは「その瞬間」のみであって、そこに至る経緯や、その出来事の裏にある構造を映すことはない。そこに写真の存在価値がある、ということでしょうか?

大山:そうですね。1枚の写真から「ストーリーを感じる」と表現されることってあるじゃないですか。これは言い方として美しいのはわかるけど、どう考えても写真1枚にストーリーはないではないですか。確かに1枚の写真からストーリーを感じることはある。ではなぜ、それができるかというと、写真が表面しか提示していないからだと思うんですよね。

そこに写真の強さがあるのではないかと考えています。というのも、物事の背景をなす「物語」はハックされやすいんですよね。たとえば映画。これまで数え切れないほどの映画が公開されていますが、そのシナリオにはパターンがあって、その数はそれほど多くないと言われています。もちろんディテールは異なるものの、ほとんどの映画は数種類のパターンに当てはまるわけですね。作り手側はそれに抗おうとしているものの、売れるものをつくるためには、結局用意されたパターンを踏襲しなければならない。

「映える」写真を撮ることも、映画を作ることに似ている点があると思っています。つまり、「いいね」はハックできるんですよ。もちろん、たくさんの「いいね」をもらえる写真を撮るためにも技術が必要ですし、チャレンジのしがいがあることだと思います。

でも、「表面」しか持たないメディアだからこそ、写真は物語や構造など、ハックされ、パターン化されやすいものから自由になることができる。「外に出かけて、ファインダーをのぞき、シャッターを切って撮影する写真」の価値はそこにあると思っていますし、今後もその価値が薄れることはないと考えています。

「写真」が消滅し、すべては「画像」になる?

——写真というメディア自体が新たな局面を迎えているとも言えそうですね。

大山:そうとも言えますし、これまでと同じことが繰り返されているとも言えると思っています。というのも、いまのAIによって生み出された画像を巡る状況は、写真というテクノロジーが普及したときとよく似ていると感じているんです。

——どういうことでしょうか?

大山:現在SNSでは「AIで生み出された画像も立派な作品だ」と主張する人たちと、それを否定する人たちの対立が見られます。後者の否定派の主張は大まかに言って、手を使って実際に描く行為や、現実空間にレンズを向けて適切にカメラを操作して撮るといった身体性が「作品」には必要だということです。才能や長年の訓練が作品を生んでいるのだ、と。要するに簡単に真似できない難しさが作品性を支えていると考えている。AIで生成するのは格段に簡単でしょ。だから作品とは呼べない、と。実際「AI絵師」と呼ばれている人たちの多くは、生成されたのと同じクオリティの絵を手で描けないでしょう。

AI絵師に対するこの批判は、かつて写真師たちが芸術作品を作ろうとしたときに伝統的な絵画の側から起こった反応に似ているんですよ。テクノロジーによってぱぱっと作られてしまうものが芸術なんかであるはずがない、ということです。そういう批判に応えるように、写真はその後「ピクトリアリズム」と呼ばれるスタイルを生み出します。これはまるで絵画のような表現を追求した写真作品です。既存の表現の真似をすることで作品であろうとする、という意味は現在のAI画像も似たようなことをしています。いま目にする多くのAI画像は、結局のところ既存の写真や絵画のスタイルの再現です。

——なるほど。生成型AIが生み出す画像と、かつての写真は、「制作するのが簡単である」点で共通していますね。

大山:しかし、僕もよく『Stable Diffusion』を触っているのですが、いい画像を作るのはけっこう難しいことなんですよ。利用している人も多いですし、簡単に生成できるのかなと思いきや、パラメータを調整したり、うまくプロンプト(AIに対する指示)を入力したりするためには一定のスキルが必要なんです。生成AIもすぐに操作性が良くなって、誰もが簡単に好きなように写真を制作できるようになるでしょうね。現段階では難易度が高いことを背景に、生成AIを駆使して生み出すものは「芸術作品か否か」という議論が成立していますが、1~2年後にはこの手の議論はされなくなると思います。つまり、生型AIで写真を制作することは、スマホで写真を撮るのと同じくらい簡単なことになる。

簡単になったらますます「作品」ではなくなるのかというとそんなことはないですよね。実際、写真が芸術であり得ることが誰に眼にも明らかになったのは、カメラがより手軽に操作できるようになって、絵画にはなかった写真独自の表現が発見されてからです。

——そうなると、生成型AIが生み出した写真の数も増えるでしょうし、ますますスマホも含めたカメラで撮った写真との区別が付かなくなりそうですね。

大山:間違いなくそうなるでしょうね。そして、「『写真』という言葉がなくなること」も生成型AIが一般化した際に起こり得ることの一つだと思います。『Stable Diffusion』を触っている中で面白いなと思うのが、簡単に画像のタッチを変えられることなんです。パラメータを少しいじるだけで、一つの画像をフォトリアルにも、アニメ風にも、油絵風にも変更できる。

だから、「カメラで撮った写真か否か」だけではなく、「撮ったもの」と「描いたもの」の境界すら曖昧なものになっていくと思うんです。つまり、少なくともインターネット上では「写真」と「絵画」を区別することの意味はなくなり、すべてが「画像」になると考えています。

現在は仕事でイラストが必要になればイラストレーターに依頼するし、写真が必要ならフォトグラファーに依頼しますよね。でも、近い将来「写真かイラストか」の判断すら不要になるかもしれません。オペレーターと呼ぶのかデザイナーと呼ぶのかはわかりませんが、生成型AIを操作できる人に依頼をし「フォトリアルな画像と、油絵風の画像を用意してみましたが、どっちがいいですか?」といった形で画像制作が進むようになるのだと思います。

これはあくまでも予想です。どうなるかはわかりませんが、いずれにせよ、これまでになかった新しい画像表現が次々と生まれることは間違いないと思っています。すごく楽しみですよね。

取材・執筆/鷲尾諒太郎 撮影/須古恵 編集/モリジュンヤ