ビジネスの世界において、モノを売ったりつくったりするときのキーワードとして、ストーリーテリングやコンテクスト(=文脈)の重要性が語られて久しい。ひとつのモノやサービスの周辺にある物語や文脈を軸に消費者とコミュニケーションをとっていく考え方である。

しかし、 『コンテクストデザイン』の著者である渡邉康太郎さんの考えは、少し毛色が異なる。所属するデザイン・イノベーション・ファームTakramはデザインやクリエイティブディレクションでクライアントの課題を解決するが、渡邉さんが目指すのは、モノづくりや場づくりを通してデザイナーとユーザーの境界線が曖昧になり、いつの間にか使い手がつくり手に、消費者が表現者になっていくこと。その取り組みのなかで「誤読」は重要なキーワードだ。つくり手の意図した価値提供を超えて、受け手に解釈の余地を残す体験の在り方、そして物事の見方や態度について話を聞いた。

(この記事は2022年8月に発行された『XD MAGAZINE VOL.05』より転載しています)

渡邉康太郎(わたなべ・こうたろう)

Takram コンテクストデザイナー/慶應義塾大学SFC 特別招聘教授。組織のミッション・ビジョン策定からアートプロジェクトまで幅広く牽引。J-WAVEのリブランディングプロジェクトでは、新ステートメントの言語化とロゴデザインを行いグッドデザイン賞を受賞。近著『コンテクストデザイン』(Takram、2019 年)は青山ブックセンター2020年総合ランキング2位を記録。趣味は茶道、茶名は仙康宗達。※2022年8月『XD MAGAZINE VOL.05』発行時のプロフィール

小説や映画の鑑賞のような「誤読」のあり方

渡邉さんのいう「誤読」は文字通りのネガティブな意味合いだけを示すのではない。むしろその行為の先にある読み手や受け手の幅広い「主体的な解釈」を捉えた概念だ。たとえば、鑑賞者が映画や音楽、短歌に小説といった作品に触れ、心が動き、作者の思惑や思想を超え、自身に引き寄せて作品を語ること。その体験をデザインに据え、サービスやプロダクトが提供された先の「誤読」を誘発する活動が、コンテクストデザインである。

芸術作品と比べると、デザインは狭義で目的や機能を満たすものとされることが多い。言い換えれば、つくり手の意図を“正確に”届けることを多くの人が念頭に置いている。しかし渡邉さんが提唱するコンテクストデザインは“不確かさ”をあえて残し、使い手の誤読可能性、つまり解釈の余地を、つくり手が意図して与える。

なぜそのような考え方、そして実践に行き着いたのか。そこには第一に「人は皆クリエイティブである」という渡邉さんの強い思いがある。そして、あるモノづくりをした体験から、人のなかにあるクリエイティビティを解放するきっかけになるのは、誤読可能性をもつものではないか、と考えるようになったという。

親の仕事の関係で、海外を転々とした学生時代を経て、渡邉さんが創業期のTakramに参画したのは2007年のこと。Takramは今やISSEY MIYAKEをはじめ、世界中の企業やブランドが仕事を依頼するデザイン・イノベーション・ファームである。事業開発やブランディングに関わるなかで、コンテクストデザイナーを名乗る前から、デザイナー以外の人がもつクリエイティビティについてよく考えていたという。

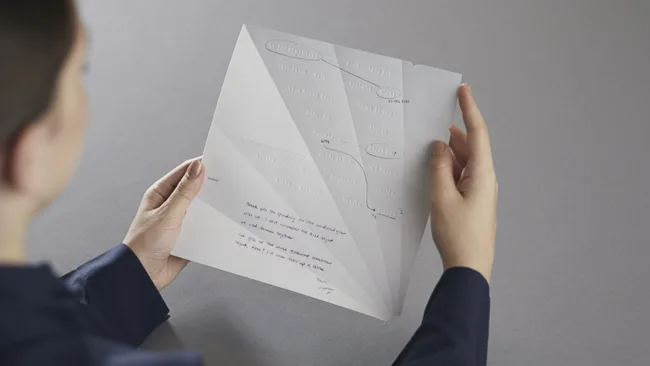

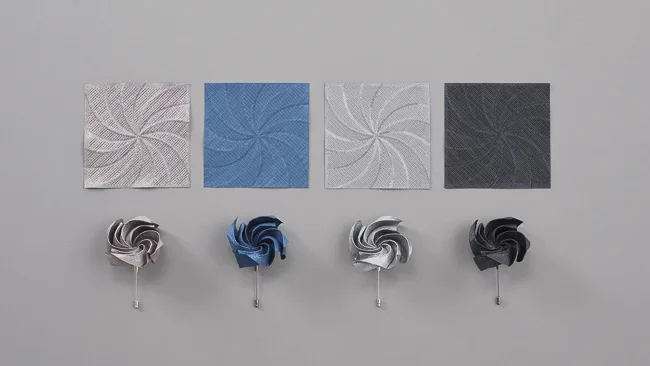

ISSEY MIYAKE 「FLORIOGRAPHY」

ISSEY MIYAKEによる、ホリデーシーズンの限定企画。2017年11月に「一輪の花に言葉を添えて贈る」というコンセプトで誕生したギフト商品のシリーズで、商品名は花言葉を意味する。高温の蒸気を当てると折り目が出現するテキスタイル「Steam Stretch」を使用して、一輪の花に見立てたコサージュ。メッセージカードにもなる包み紙に、贈り手がメッセージを書き込むことで商品が完成する。Takramは、コンセプト構築の段階から参加。(写真は2019年のFLORIOGRAPHY)

渡邉さん「僕はアイデアマンではありません。発想するよりも、周りの人の意見を面白いなあと聞いていることの方が多いかもしれません。そこで考えていたのは、鋭いアイデアが生まれる場と生まれない場の違いってなんだろう、ということでした」

たとえば職場で、カジュアルな雰囲気で会話をしていると、アイデアがどんどん出てくるのに、上司がいると急に意見が言えなくなってしまうようなことは、誰しも経験があるのではないだろうか。

渡邉さん「子どもの頃は、誰しも架空の世界を妄想したり絵を描いたり、自由に発想するものですが、大人になるにつれ、いつの間にか自らの創造性に足かせをはめてしまいます。それはとても勿体ないこと……。自分はクリエイティブじゃないとか、こんなこといったらまずいかなとか、いつの間にか可能性を狭めてしまう。デザイナーの仕事は、自らの創造力を発揮することを超えて、周囲の人々が本来もっているクリエイティビティを解放することなのでは、と考えてきました」

デザイナーよりも使い手の方がよほどクリエイティブ

クリエイティビティを解放するひとつの方法は、“誤る”ことにある─。そんな考え方が明確に発芽した仕事がある。「役に立たないけど大切なもの」というテーマを受けて渡邉さんがつくった『Inscriptus/用のない砂時計』だ。砂時計の上下のガラス室に、ひとつずつ指輪を閉じ込めた作品。指輪が隠れる分量の砂を入れただけなので、きちんと時間を測れない時計であり、身につけられない指輪であり、一見“機能しない”プロダクトだ。

Inscriptus/用のない砂時計

用途の決まっていない砂時計のシリーズ。本来特定の用途をもつプロダクトの可能性をあえて開いてみることで、新しい価値の創出を試みた。ゆっくりと落ちる砂を見つめる楽しみ、砂時計の両端にひとつずつ封じ込められたリングや原石が次第に姿を現す美しさやストーリーなど、人によって多様な愉しみ方が味わえる。使い手ごとの用途やものがたりは渡邉氏の著書『コンテクストデザイン』に詳しい。

渡邉さん「砂時計を通して見る指輪は、たとえ指に身につけられなくても美しいはず。深い意味を考えず、そんな着想に沿って制作していました。指輪を提供してくれた企業の広報担当者は、アイデアを話したとき、理解不能という表情で訝しがっていました(笑)。でも、完成した作品を見せると、急に彼女が使い道を思いついたと話をはじめたんです。

“娘が小学生になって、家に個室を設えたタイミングだから、この砂時計を窓際において、夜になったら彼女の部屋の窓際でこの砂時計をひっくり返したい。砂が落ちる間、学校であったことを聞く時間を毎晩取りたいんです。彼女が成人したら、砂時計を壊して指輪を取り出し、二人でつけて出かけたいと思います”

雷に撃たれたような衝撃でした。デザイナーの僕よりも、使う側の人が妄想した使い道の方がよっぽど面白くて、クリエイティビティに満ちている。人は矛盾や間違いを孕んでいるものを前にしたとき、誤読、つまり主体的な解釈に誘われるのだという発見がありました」

正しいか間違っているか、世に問う時点では評価できない

すぐに理解できないものや誤ったもの、解釈の余地が残るものを目にすると、人の創造性は刺激される。そんな見立てが渡邉さんに生まれた。そこから“誤る”ことがもつ可能性を自分なりに飛躍させていく。

渡邉さん「仕事柄、組織のイノベーションの創出に携わることが多々あります。新しい価値とは裏を返すと、既存の価値軸では測れないもの。その時点の社会において“間違いをおかすこと”に他ならないんです」

世に問われた時点では、どうなるかは誰もわからない。例として挙げてくれたのは、2013年にノーベル賞を受賞した理論物理学者のピーター・ヒッグス。彼がヒッグス粒子の存在を予見したのは1960年代のことであり、受賞に至るまで50年以上経っている。その数年前まで、論文の被引用件数もかなり少なかった。

渡邉さん「ただし、未証明のものでもいつかは注目されるはずだ、そのために諦めるな、と言いたいわけではありません。短期的に役に立つか立たないか、正しいか間違っているかという判断自体はあまり意味をもたないということです」

もっといえば、生物の存在すら“ミス”の積み重ねから生まれている。渡邉さんの例示は、現在の地球の生態系の形成に大きな影響を及ぼした、およそ28億年前のシアノバクテリアの話まで遡る。

渡邉さん「光エネルギーを使って二酸化炭素から炭水化物をつくる光合成というイノベーションを生むと同時に、副産物として酸素を発してしまった。それまで二酸化炭素で生きてきた生物にとっては猛毒で、地上の生物の大部分が一掃されてしまった。でも毒ガスでも呼吸できるようにたまたま突然変異した生物が現れて、今の生態系につながっていきます。シアノバクテリアによる大きな転換、いわばその時点の地球にとっての“誤り”に対して、さらに“遺伝子のコピーミス”を繰り返しながら、変化・進化をしてきたのが生物です。あとからは進化といえますが、どんな価値をもち得るかその時点ではわかりません」

評価は振り返ってしかできない。なにか新しいものが生まれるときに、一足飛びに評価を下すことは、可能性を閉ざすことでもあるといえそうだ。それは私たちが現代で触れるイノベーションや変化に地続きにつながっている。

ミッションやパーパスにこそ、誤読可能性が求められている

意図の有無によらず、受け手の誤読を許容することは、実は現代の企業にこそ求められているのかもしれない。たとえば、ミッションやパーパスを掲げる際に、一字一句間違えずに記憶することを良しとするのか、それとも積極的に解釈し自分ごと化してもらうことを良しとするのか。多くの人が後者だと答えるだろう。

渡邉さん「そのためには誤読の余地があった方がいい。良い映画は人を語り手にします。でもそれは必ずしもあらすじを詳細に語ることではなくて、鑑賞者の個人的な感想、解釈や観た時期の心象、ときには半生をも投影した語りです。組織のパーパスやミッションも同じ。一人ひとりの人生を踏まえた解釈ができる、いわば“誤読可能性”をもたせないと機能しません」

そうはいってもビジネスにおいては、良いか悪いか、売上が立つか立たないか、わかりやすい指標で評価することが求められがちだ。

渡邉さん「当然ながら、一般論としてすべてのことを数字だけで測ることはできません。でもいざ自分たちの仕事で数字よりも大事な価値観を据えたときに、それをどう共通言語化するのかは難しいですよね。だから、ブレない幹の部分と、誤読を許容する枝葉の部分を設定する。また、仕事の節目では、そもそもの幹と枝葉の切り分け自体が適切なのかについても、確認するのが良いと思います」

どんな場面でも誤読を優先する、という話では当然ない。個人としての解釈と、組織としてのそれは、ときに食い違うものだろう。そんなとき、なにかを社会に送り出す側として、最低限配慮すべき態度があるとすれば、それはなにか。

渡邉さん「人は間違えるものだという前提を共有できると良いと思います。仕事として方向性をひとつ選ばないといけない場面は多々あります。そのうえで、評価軸をどこに置くか。今すぐの結果を求めるのか、それとも10年後の価値の萌芽を求めるのか。同じものでも設定する軸によって評価が変わる。それは人やプロジェクト、組織によって都度合うものを定めれば良いと思います。たまたま僕は、人の“誤り”からもなにかを得たいと思うタイプの人間であるということです」

判別のつかない“気持ち悪さ”にこそ、未来への可能性がある

現代はあまりに正解や正しさを求めすぎているのかもしれない。未解決なもの、結果が出ていないものを宙ぶらりんにしておくことの豊かさについて、19世紀のロマン派の詩人、ジョン・キーツがいうネガティブ・ケイパビリティという考え方を引いて、こう話す。

渡邉さん「物事を解決する能力も大事だけど、世の中は複雑で、すぐに解決できるものばかりじゃない。でも現代の社会・経済では、つくり手も受け手も加速を続けているように見えますね……。たとえば、今SNSで消費されるコンテンツは、わかりやすさと速さを重視したものが多い。映画やドラマの倍速鑑賞も話題になっています。僕も個人的には違和感がありますが、『それは本当の鑑賞行為ではない』と否定するだけで良いのか。個人としての好みはあれど、もしかしたら、そのような一見“間違った”見方さえも、新たな文化を生み出す可能性を孕んでいるのかもしれない。そんなふうに、判断を留保して、多少の気持ち悪さに身を晒すことすらも、実は未来への芳醇な可能性につながり得る、ともいえないでしょうか」

SNSを例に挙げると、いいね数やリツイート数など、短期間での反響に重きを置きすぎて、コンテンツが均質化している傾向がある。その一方で、双方向のコミュニケーションによって生まれる新しいクリエイティブの事例も多い。わかりやすい長所・短所で論じること自体が意味をもたないのだ。

渡邉さん「でも当然、つくり手として、ゆっくりとした長尺な創作が蔑ろにされているのでは、という危機意識はもっています。速いこと、わかりやすいことの良さは認めながらも、それ以外の選択肢や創作を表出させるのは、いちデザイナーとしても大事なテーマだと思います」

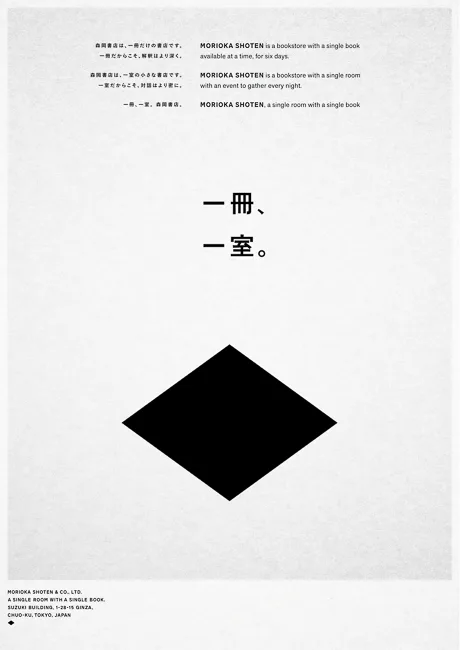

森岡書店

本誌でも連載をもつ森岡督行氏が、銀座店を2015年にオープン。1冊の本のみに焦点を当て、1週間を通してその本にまつわる様々なイベントを展開。渡邉さんは、社会は2度以上の「誤読」を経ることで豊かになると説明する。多くの在庫を揃え、物理的なスペースをもたないECストアの勢いが増す書店産業の流れに対して、「一冊だけの書店」を決めた森岡氏は、ある意味社会を「誤読」したともいえる(1度目の誤読)。しかし、森岡書店への来客が、自分なりの作法で本や書店を解釈し、自身に引き寄せて読み解くことで(2度目の誤読)、書店という作品がより幅広く語り継がれていく。Takram がブランディングディレクションおよびアートディレクションを担当した。

自分の解釈を乗せ、積極的に誤読する。それが新たな創作につながる。でも結局、そのサイクルは、速さやわかりやすさに特化したものを鑑賞するだけではなかなか生まれにくいのではないか。

渡邉さんは、取材のなかで様々な引用をした。単純に偉人の考えを正解として引いているわけではなく、自分なりにこの言葉を解釈すると……という話法だった。しかもすべて暗唱で。その振る舞いは、時間をかけて先人たちの考え方に触れ、わかりにくくても自分なりににじり寄る、能動的な誤読の姿勢に見えた。おそらく何回も口に出し、その度に解釈を付け加えているのだろう。これが渡邉さんの振る舞いから学べる、最も手軽で、最も時間のかかる実践なのかもしれない。

取材・文/koke1 写真/嶌村吉祥丸

――XD MAGAZINE VOL.05 特集『誤る』は、プレイドオンラインストアで販売中です。