final(ファイナル)はオーディオの最先端にあるトレンドをいち早く採り入れてきた日本のイヤホン・ヘッドホンブランドだ。

前身となる企業は1974年に創業しているが、2000年代に入ってから本格的にfinalのイヤホン・ヘッドホンを商品展開している。「原理的に正しいことを徹底的に追求する」というコンセプトのもと、音質とデザイン、機能性を磨くことに一切の妥協を許さないfinalの製品は、ブランドのファンに止まらず多くの音楽ファンに愛されている。

2018年にはユーザーが音質調整フィルターを交換するだけで、「自分だけの音」をDIY的に探求できるイヤホン「MAKE(メイク)」シリーズが誕生した。やがてMAKEを楽しむファンが集まって生まれた熱気は、finalが運営するコミュニティサイトの「MAKER’S(メイカーズ)」へと昇華していく。

今回は人気のMAKEシリーズに深く関わり、2023年の4月にはfinalの新しい兄弟ブランドとして始動した「REB(レブ)」のプロジェクトマネージャーとしても手腕を振るう株式会社finalの平井晃治氏に、新ブランドREBの直営店にてインタビューを行った。オーディオを楽しむユーザーと一緒にコミュニティを大きく育てながら、独自の体験価値を築いてきた過程を振り返ってもらおう。

finalが⽬指す⾳楽体験

筆者はライターとして、これまでに多くのオーディオと関わるテクノロジーや製品を取材してきた。finalは、その実直なものづくりの姿勢からハイクオリティなイヤホン・ヘッドホンを数多く商品化してきた日本のオーディオブランドとして際立っている。

フラグシップモデルの「D8000」は、世界でもトップクラスに位置付けられる平面磁界駆動型のヘッドホンとして多くのオーディオファンに一目置かれている。さらにfinalが魅力的なオーディオブランドである所以は、学生の手にも届くほど安価なエントリークラスにまで幅広いラインナップを揃えているところにあると筆者は思う。さらに、どの製品も高いクオリティを備えている。

D8000。繊細な高域と、開放感と量感のある低域を併せ持った音質を実現。ほぼすべての部品をビスで分解できる設計で、修理や将来のアップグレードが可能となっている(画像提供:final)

finalではオーディオの基礎的な技術の研究開発から、商品の企画、デザインと設計・製造、そして販売まですべてのプロセスを一貫して自社で行なう。目指すところはユーザーに対して「完全な没入体験」を提供することだと平井氏は語る。

平井氏「人間が日常的な環境の中で聞いている様々な音を、そのままヘッドホンでも心地よく体験してもらいたいと考えています。オーディオ的な好みや好き嫌いの領域を超えて、生理学的に人間が心地よく感じる音が存在しているであろうという仮説のもとに、finalは日々研鑽を積んでいます」

株式会社final 営業部 平井晃治氏

コロナ禍の中で、イヤホン・ヘッドホンはリモートワークに欠かせないコミュニケーションツールとして人々の暮らしに定着した。一方で、finalはユーザーが修理の費用をかけても長く使いたいと思えるような品格を持つイヤホン・ヘッドホンをつくることにもこだわってきたメーカーだ。ブランドのコンセプトは、今回平井氏にインタビューをした神奈川県・川崎市の直営店「REB STORE」の店づくりにも活きている。

平井氏「元はfinal STOREとしてスタートしたこの店舗にはたくさんのアンティーク家具を揃えています。背景にはfinalのイヤホン・ヘッドホンもまた、ユーザーが手入れをしながらアンティーク家具のように、あるいはビンテージ楽器のように長く愛用してほしいという願いを込めています」

川崎の本社の一部を直営店として不定期に営業を行っている。新ブランドREBの直営店「REB STORE」として去年にリニューアルオープンした。ブランドのアイテムを試聴できる他、イベントやライブの放送なども展開する

ユーザーの要望から発売したDIYイヤホンが定番シリーズに

MAKEシリーズのイヤホンは、今ではfinalの代表的なプロダクトとして様々なファンに親しまれている。MAKEシリーズは、かつてfinal STOREにファンを集めて実施してきたイヤホン組み立て体験会に端を発して生まれたイヤホンなのだと平井氏は振り返る。

平井氏「私は2017年にfinalに入社する以前からイヤホン・ヘッドホンが好きで、finalの体験イベントにもよく参加していました。当時、finalはイヤホンを組み立てるイベントをよく開催していて。もちろん自分でイヤホンを作ることも楽しいのですが、私はどちらかと言えば組み上げた後で、自分が好む音質にチューニングする試行錯誤に楽しみを覚えるタイプでした。finalの前任者からイベントの担当を引き継ぐことになり、何か新しいことにチャレンジしたいと思い立ったことから、これまでのイヤホンを組み立てるというところに重きを置いていたイベントから自身の体験を通じて、オリジナルのチューニングを作るイベントに内容をシフトしました。その後も全国の都市でイベントを実施していたところ、遠方にお住まいの方から『DIYイヤホンのキットを販売してほしい』という要望をいただいて、MAKEシリーズが誕生したのです」

MAKE2。847通り以上の音をユーザー自らで作ることが可能。無限大の音の中から自分だけの音を見つける喜びは、音楽体験を一層深めてくれる

MAKEシリーズはユーザーがDIYにより自作できる魅力だけでなく、種類が異なるドライバー(イヤホンやヘッドホンの音を鳴らす機構)を組み合わせた「MAKE2」のように、マルチドライバーを載せた表現力の豊かなイヤホンがラインナップに揃ったことも当時ファンの好奇心を掻き立てた。現在は定番の人気シリーズになっている。

finalのイヤホン・ヘッドホンにはハイエンドからエントリーまで、価格を超えた「プレミアム感」が共通の魅力としてあるように筆者は思う。DIYイヤホンのMAKEシリーズにも「手づくり」であることを感じさせないエレガンスがある。「自分好みの音が楽しめる、ちょっといいイヤホン」が1万円台から見つかる価格設定も、マニアを超えて幅広い音楽ファンを刺激した。

コミュニティサイト管理人の根底にあった、旧ツイッターでの原体験

2022年の5月、finalはMAKEシリーズのコミュニティサイトとして「MAKER’S」をオープンした。シリーズの人気をより盤石なものにするため、情報発信基地として立ち上げたサイトなのだろうと筆者は考えていた。平井氏に訊ねると、MAKER’Sを立ち上げた「もっと深い理由」がわかった。

平井氏には「MAKER’S管理人」という肩書きがある。その平井氏は意外にも「すごく人見知りな性格で、知らない人に話しかけることをすごくストレスに感じてしまう」のだという。そんな平井氏がなぜ、MAKEシリーズのファンが大勢集まるコミュニティサイトを企画したのだろうか。

平井氏「私は大学生の頃に、とあるコンテンツにハマっていました。当時、周囲にはその話題を共有できる人がいなかったので、好きなコンテンツを“内に秘めた趣味”としてひとりで楽しんでいたのです」

ちょうどその頃、アップルのiPhoneが日本に上陸して、やがて現在はX(エックス)になった旧Twitter(ツイッター)も流行りはじめた。ふたつのツールを手にした平井氏は、何気ない気持ちで“内に秘めた趣味”の話題をツイートしてみたところ、知らない誰かから反応が返ってきた。

平井氏「SNSに集まる人たちと、いつの間にか私の内に秘めていたはずの趣味について共通の話題として話せるようになっていました。その中には、オフ会と称してリアルな場でも会うメンバーも出てきて。SNSを通じて知り合ってから10年以上にもなる仲間が私の結婚式に来てくれたり、一緒に好きなアーティストの武道館コンサートに出かけることもあります。赤の他人に話しかけるのも億劫だった私が、好きなものがきっかけでこんなに素敵な出会いが生まれたのは、本当に貴重な体験でした」

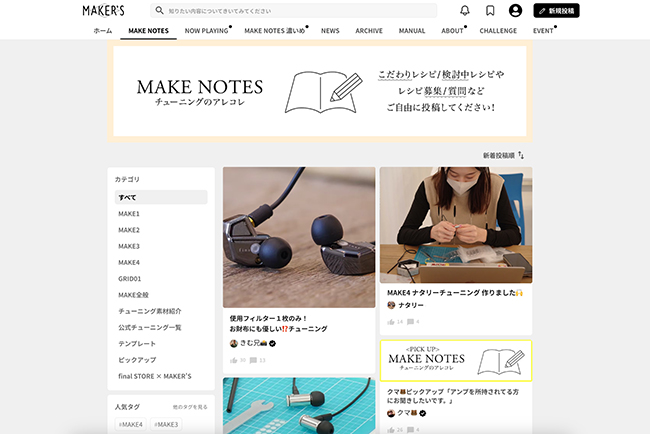

MAKER(MAKEユーザー)同士で交流をしながらMAKEをもっと楽しむためのコミュニティサイト「MAKER’S」

同好の士と出会い、リアルでの付き合いが深まるほど好きなコンテンツに深くのめり込んでいく。楽しみを共有する喜びを発見した平井氏は、MAKEシリーズのDIYを通じて得た知見や音づくりのテクニックも、皆で共有できる場をつくることに決めた。

平井氏「私がfinalの『イヤホン組み立て体験会』のイベントに、かつてはファンとして参加していたことは先ほどお話しした通りです。当時、何度か体験会に参加していたら、今度はつくったイヤホンを仲間に見せたくなる気持ちが高まってきました。finalのMAKEシリーズは、自分の好きなサウンドにチューニングできるところが魅力的であり、楽しいイヤホンです。でも一方でその作業は孤独であり、自分との戦いみたいなところもある。MAKEシリーズを作り込む楽しみを誰かと気軽に共有して、盛り上がれる場所がほしい。そんな誰かと共通の話題があって話せる場所があれば、私のような人見知りの方でも参加したくなるはずと考えたことがMAKER’Sを立ち上げたきっかけです」

管理人冥利に尽きる出来事

当初、平井氏はツイッターのようなSNSを活用したコミュニティをオンライン上に立ち上げることも検討したそうだ。でも一方で、一過性の情報が移ろい流れるSNS上では、仲間どうしで盛り上がった話題も立ち所に冷めてしまいがちだ。そこでWeb上に独自のコミュニティサイトを立ち上げて、平井氏が管理人を買って出た。

下準備を丁寧に重ねた結果、順調なスタートを切ったMAKER’Sには2023年12月時点で約2,000人の登録者がアクティブに参加している。イヤホン・ヘッドホンのことをよく知るオーディオファンだけでなく、いい音のイヤホンに興味を持ってサイトを訪れたビギナーもMAKER’Sに定着しているという。その背景には平井氏が仕掛けたある策が奏功しているようだ。

平井氏「MAKER’Sを、新しいファンが入りにくい敷居の高いコミュニティにしたくないと考えています。そこで、入門者の方々があらかじめMAKEシリーズに関連する情報や、DIYのノウハウを共有できるライブラリにもなるように目指しています。初めての方はライブラリに集まっている情報を参考にして、真似ていただくことでコミュニティに飛び込みやすくなります」

やがてコミュニティの参加者どうしで自然発生的な交流や成果の交換が生まれた。平井氏にいくつかのエピソードを振り返ってもらった。

平井氏「MAKER’Sのイベントを、当時『final STORE』として提供していた川崎のストアで対面開催する機会がありました。コミュニティで知り合って、オンライン上ではハンドルネームを通して交流していた方々が、リアルイベントで初めて顔を合わせた時にも、互いに好みの音質にチューニングしたMAKEを聴かせあったりしながら、すぐに打ち解ける様子を目の当たりにしました。管理人冥利に尽きる出来事でしたね」

「MAKER’Sはイヤホンの初心者をとても温かく迎えてくれるコミュニティです」と、平井氏が満足そうに微笑んだ。一人ひとりのファンがMAKEを盛り上げてくれる、管理人の平井氏にとっては理想的なファンダムがここに生まれた。

MAKER’Sはfinalの社内でも前例のない、新しい取り組みとして受けとめられているようだ。「原理的に正しいことを徹底的に追求」してきたfinalの実直なエンジニアたちの挑戦と、ブランドを慕うファンの思いを、平井氏は橋渡し役として上手につないでいる。

忠実な音作りよりも「聴く楽しさ」を重視した新ブランド「REB」

finalは2023年の4月に新ブランドのREB(レブ)を発表した。同時に全国各地でオフラインのコミュニティイベントを実現するために「REBフェス」という企画も始まった。finalには、長年に渡るfinalブランドの商品開発から得た高音質化のノウハウを、より多くの音楽ファンが手に届きやすい価格で販売するイヤホン・ヘッドホンに投入した「ag(エージー)」というブランドもある。

昨年末には左右独立型のワイヤレスイヤホン「GEAR01」が、REBによる第2弾のプロダクトとして発売され、直後から好評につき品切れするほどの人気ぶりを見せつけた。

GEAR01。奇しくも取材翌日に発売を控え、平井氏から直接商品を説明いただいた。ハイブリッドノイズキャンセリングとヘッドトラッキングモードを搭載し音質と機能性を高い次元で両立したワイヤレスイヤホン

GEAR01の特徴は「新しいドンシャリ」というコンセプトを貫いた音づくりにある。ドンシャリとは低音をドンドン響かせ、高音はシャリシャリと煌びやかに鳴らす、派手な音づくりを志向したサウンドチューニングのことを指しているが、REBでは存在感のある深い低域と、クリアで伸びのあるボーカルの高域を両立させることにより、聴き疲れしないピュアな音づくりを目指した。

昨今は音楽のサブスクサービスが一般に普及して、ますます手軽に音楽が聴ける環境になった。ワイヤレスイヤホンもまた広く普及したことで、音よりも機能やデザインなどガジェット寄りのところで評価されることも多い。その中で平井氏はREBについて、「ユーザーに楽しいと思ってもらえることを実現するオーディオブランド」であるという。あらためて「いい音」に耳を澄ませることで、オーディオの楽しさを再認識してほしいという意気込みをREBは「GEAR01」に込めたのだと平井氏は説く。

新たな体験型イベント「REB fes」の独自性

finalはREBのブランド立ち上げに伴い、新たなユーザー参加型のイベント企画である「REB fes(レブ・フェス)」を始動した。2023年末までに6回目のイベントを開催している。毎回イベントが終了すると、「ぜひもう一度やってほしい」という声が平井氏の元に届くそうだ。

平井氏は再び自身の「人見知りエピソード」に関連付けながら、REB fesが好評を得ている理由を次のように分析しながら話してくれた。

平井氏「私は今までにもファンとして沢山のオーディオイベントに参加してきましたが、最初は緊張から、各社のブースに近寄ることもためらうほどでした。ある程度イベントに慣れた後も、じっくり試聴をしようにも後ろに待っている人がいて落ち着かず、目当ての製品を聴けずに帰ることもあったと思います。REB fesでは、来場者の方々が1度に3台の試聴機を選んで、イベント会場に設けた席で落ち着いて聴くことができます。例えばイヤホンケーブルを交換すると、イヤホンの音が変わることを複数の機器を組み合わせながら確かめたり、幅広いカテゴリーの製品を横断的に、じっくりと試せる場所を提供しています」

大阪で開催された第1回目のREB fesの様子。大阪、川崎、名古屋、福岡、札幌に続き、今年の11月には仙台で初めての開催となる「REB fes vol.06@仙台」が行われた。25のブランドが出展・参加した

REB fesの会場には、出展されている複数のイヤホンケーブルを“勝ち抜き戦”のように次々と聴き比べながら、自分の好みに合う製品を見つけて満足そうに笑みを浮かべるファンの姿もあると、平井氏は振り返る。

REB fesはfinalが単独で開催するイベントではない。一緒にイベントをつくる仲間の出展メーカーも次々と増えている。様々な製品を組み合わせて聴ける環境がますます充実してきたことが、参加者にはとても好評だという。

中には各社の新製品を聴くことだけでなく、各ブランドの立ち位置やものづくりの姿勢を深く知りたいという参加者も少なくない。そのような参加者は出展社に対して積極的に質問したり、アドバイスを求めてくることから、REB fesに出展するパートナーの企業からも「質の高いフィードバックが得られる」というポジティブな声が平井氏の元に寄せられているという。

今後に向けた展望

平井氏は今後もさらにイベントの規模を広げたいと意気込む。MAKEシリーズについてはユーザーが好きな音に追い込み、おすすめの音源と組み合わせて自己表現ができるイヤホンだ。ユーザーの方々によるオリジナルチューニングのイヤホン。これを実現するフィルターなどを販売することもできるのではないかと、平井氏はアイデアを練る。

平井氏「MAKER’Sはイヤホンの初心者に対してとても寛容なコミュニティ。一人ひとりのファンがMAKEシリーズを盛り上げてくれています。イヤホンのサウンドを好みに近付けられるようになるためには、ある程度のオーディオやイヤホンの知識が求められますが、MAKER’Sには経験豊富な方から、初めてイヤホンを自作する方まで様々なファンが集まっています。皆さんが、一人では難しいことも協力して乗り越えているのです」

REB fesには、Tシャツやマグカップ、ガチャなど、オリジナルのグッズも展開

MAKER’Sには自身が培ってきた金属加工の技術を活かして、MAKEシリーズを好みのサウンドにチューニングするためのパーツを自作してしまった参加者もいるそうだ。

平井氏「皆様から寄せられるエピソードに触れると、MAKER’Sを立ち上げて本当に良かったと心から思います。MAKER’Sに集う皆様がアーティストになってほしいですね」

イベントに出展する他メーカーの方々にも良い還元を実現したいと平井氏が続ける。

平井氏「イベントの規模を大きくしていくと、各社の試聴機材がどうしても不足してきます。現在のREB fesでは、参加者の方々にゆっくりと聴いてもらえるスペースを確保できています。でも試聴機が足りなくなったらそもそも回せません。現在当社のシステム開発部と一緒に様々な解決策を講じています」

例えば図書館での書籍の貸し出しのように、来場者が自身の会員証をスキャンした後、製品に付いているバーコードをスキャンして、展示機の稼働状況をリアルタイムに把握する方法も検討中だ。返却時に再度バーコードを読み込むと、試聴機がフリーになったこともわかる。防犯面でもメリットが生まれ、参加者が安心して試聴体験に没入できる。参加者が選んだ組み合わせをデータとして解析できれば、イベントの出展社にとっては良いマーケティングの参考資料にもなる。

REBのプロダクトはどのように展開していくのだろうか。平井氏は答える。

平井氏「これからも多くの皆様に『オーディオは楽しい』と思ってもらえるような、REBの製品と体験を皆様と一緒に共有したいと考えています。

REB fesは参加者どうしが会場に用意されるテーブルで腰を落ち着けて聴けるからこそ、そこでオフ会的な参加者どうしのコミュニケーションが自然に発生することもあったという。仲間と一緒に、オーディオが楽しいと思える体験を探求できる場を拡大することも「自身がマニアである私の勤め」なのだと平井氏は微笑んだ。今後もfinalやREBの取り組みに注目したい。

取材・文/山本敦 写真/濱田晋 編集/鶴本浩平、浅利ムーラン(BAKERU)