小売市場は転換期を迎えている。

大型ショッピングモールの空洞化や、チェーン店の相次ぐ閉店。ECの普及に伴い、多くの店舗は不振を訴え始めている。他方で、オンラインストアが実店舗を構え始めるなど、店舗の価値の再定義も進む。AIやIoT等、技術を活用した次世代店舗もその一端といえるだろう。

この変化を牽引する有力な存在であるスタートアップやテクノロジー企業に精通し、独自のデータベースやレポートを提供する米CB Insightsは、小売トレンドに関するレポート「Retail Trends 2019」を発表した。

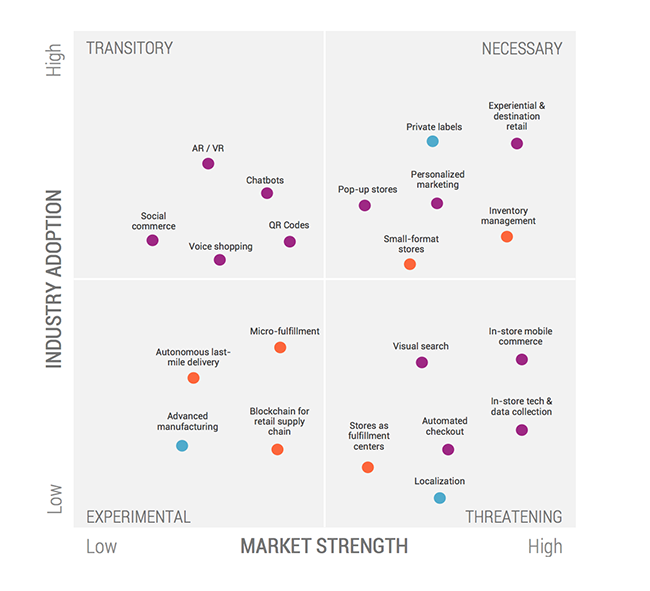

「市場力」「業界浸透率」の2軸で見る、21の小売トレンド

同レポートでは、近年小売業界が注目する「21個のトレンド」を分析。「市場力」と「業界浸透率」の2軸で4象限に分類。各トレンドの現状を具体例が述べられている。その分類が以下の図だ。

NExTT FRAMEWORK Retail Trends in 2019(図1)

本記事では、このレポート内で語られているトレンドの中から、「顧客体験」に影響を与えうるトレンドにフォーカス。日本の事例も踏まえながら、各象限ごとにその詳細を紹介していく。

市場力、業界浸透率ともに強力なトレンド

図1の第1象限(座標の右上)にあたる「Necessary」には、業界や顧客の間での理解度も高く、広く採用されている今ホットなトレンドが分類されている。2つの事例を紹介しよう。

店舗の“目的地化”

1つ目は、実店舗の“目的地化”だ。

顧客にとって「購買する場」でしかなかった店舗が、ショッピング以外のコンテンツを提供し始めたことで、“目的地”へと変化を遂げている。

ザラジャパンが2018年5月に東京・六本木に期間限定でオープンしたショールーミングストアは、その一例といえる。

同店では、商品の試着のみをできる。専用アプリで商品タグのバーコードを読み取り、試着を予約。試着後、気に入ればアプリ内で購入するか、店内のレジで支払いをし、後日商品が届く仕組みになっている。

ショッピング以外に楽しめるコンテンツがあることで、顧客にとっては店舗に足を運ぶ理由になり、顧客を飽きさせない工夫にもなっているのではないだろうか。

顧客データをもとにした、パーソナライズド・マーケティング

2つ目は、パーソナライズド・マーケティングだ。

購買履歴や、モバイルアプリやポイントカード、インストアテクノロジーなどを通し、企業は様々な角度から膨大な顧客データを取得している。それに伴い、顧客データをもとに個人の好みに合わせたマーケティング施策を行う企業も増えてきた。

国内では、セブン-イレブン・ジャパンがAIやIoTを導入した「省人型コンビニ」を2018年12月にオープンした(NECグループ社員のみ利用できる店舗)。同店では顔認証決済を導入し、顔画像から来店客の年齢や性別などのデータを取得。属性に応じた広告表示やおすすめ商品の提案などを行っている。

情報過多が進むにつれ、顧客が自分に合った商品を見つけることが難しくなってきている。その状況が深刻になるほど、パーソナライズド・マーケティングの重要性も、必然的に高まっていくだろう。

市場規模は不透明でありながら、業界への浸透が見られるトレンド

図1の第2象限(座標の左上)にあたる「Transitory」のトレンドは、小売業界へ浸透し始めているものの、市場の規模や可能性はまだ不確実であるものが含まれる。今後、浸透が進むにつれ、市場の全体像が明らかになるのではないかと予想されている。

AR/VRを活用したサービス提供

この象限に分けられたトレンドのひとつに、ARやVRの活用がある。現実を拡張したり、没入体験を生み出す技術を使って、実際に試すにはハードルの高い商材を疑似体験するのに利用するなどの事例が生まれてきている。

中国のAlibabaは、2017年12月にStarbucks Coffeeとの連携を発表。「Starbucks Reserve Roastery」上海店で、「Alibabapowered」というアプリを使ったコーヒーのAR体験を提供に踏み切った。来店した人は同アプリを使うことにより、豆の栽培からコーヒーが出来上がるまでのストーリーや焙煎方法などのアニメーションを楽しむことができるという。

国内では、住宅設備メーカーのリクシルが、VR・ARなどを活用し理想の住まい探しをサポートする施設「LIXIL Digital Studio GINZA」を2018年10月に東京・銀座エリアに展開。

施設では最新のキッチンやバスルームのある空間を360度から確認でき、顧客は商品が設置された空間をリアルにイメージ可能になった。

ARやVRを導入のメリットは、顧客が楽しみながら理解を深められる点にある。この例で言えば、購入前に「購入後のイメージ」を顧客と共有することで、購買の満足度向上や、想像の不一致から起こる返品を減らすことにも繋がるはずだ。

チャットボットによる、充実したカスタマーサービス

チャットボットの活用も、「Transitory」に属するトレンドのひとつだ。

チャットボットは、顧客は簡単なメッセージを打つだけで、24時間365日企業への問い合わせが可能になる。企業側は自動返信の機能も用意でき、回答までのスピードが早く、顧客の手を煩わせることもない。メールや電話と比べ、即時性、気軽さがともに大きく向上する。

米宅配ピザチェーンのDomino’s Pizzaは、独自の注文受付ボット「Dom」に、Facebookメッセンジャーを通じてフルメニューを注文できる機能を搭載した。日本でもLINE経由での注文に対応。決済もLINE Payに対応している。

ユニクロも、2017年9月に「買い物アシスタント」として、自社アプリ内にチャットボットを導入。ボタンを押すだけで会話ができ、おすすめのコーディネートや店舗の在庫状況など、顧客の求めている情報をいつでも提供してくれる。

チャットボットは、問い合わせ対応だけでなく、商品の購入や注文状況、決済、配送状況など、一連の流れで活用できる。前述の即時性や手軽さに加え、一元管理のようなこれまでの問い合わせにはない付加価値を提供できれば、その価値はさらに大きくなるはずだ。

業界浸透率は低いものの、可能性が見込まれるトレンド

次に、図1の第3象限(座標の左下)である「Experimental」に分類されるトレンドを見ていきたい。ここに属するものは、業界や顧客への認知度が低く、発展途上の段階にあるが、そのポテンシャルが注目されている。

自動運転車による配送

自動運転車をラスト・ワンマイル配送(最終拠点からエンドユーザーへの物流サービス)に役立てる取り組みは、その一つだ。

CB Insightsのレポートによれば、2017年における世界のラスト・ワンマイル配送の費用は、860億ドル(約9兆円)以上。これは、総輸送費用の約28%にあたる大きな数字だ。自動運転によってこのコストが大幅に削減できれば、商材に上乗せされている輸送費も大幅に削減できるはずだ。

米スーパーマーケットチェーンのKrogerや、宅配ピザチェーンのピザハットは、配送コストを最小限に抑えるべく、自動運転車の導入を検討。前者はロボット開発のスタートアップNuroと、後者はトヨタ自動車とそれぞれ連携し、自動運転車の開発を進めている。

自動運転車による配送が普及すれば、ドライバーの人件費が削減される分、配送料や商品自体の値段を抑えることにもつながるはずだ。24時間の配送も可能になれば、顧客の利便性にも寄与するだろう。

製造工程の発達により、商品のカスタマイズがより簡単に

製造工程も小売において変化が起こる領域のひとつだ。これまで、靴や服などの服装雑貨は、いくつもの工場をまたぎながら製造し、数ヶ月かかるのが一般的だった。それが、一つの工場に集約し、工程を効率化することで数日間で商品を完成させる仕組みが整いつつある。この変化は顧客体験にも跳ね返る。

スポーツ用品メーカーadidasが展開する「SPEEDFACTORY」が、その好例だ。同施設では、3Dプリントやロボットアームの導入により、製造時間と人件費の削減に成功した。その上で「SPEEDFACTORY」は、「時間をかけずに、顧客が望むフルカスタマイゼーションの実現」を目指しているという。

同じスポーツ用品メーカーのNikeやBrooks Runnningも、同様の取り組みを始めているという。顧客一人ひとりのニーズに合わせ、本当に欲しいものを、早く作る。この動きは、あらゆる製造プロセスに浸透する変化となりそうだ。

市場力は大きいが、業界への浸透率に限りがあるトレンド

図1の第4象限(座標の右下)は、市場規模も大きく、投資を積極的に集めている。ただ、市場にはすでにビックプレイヤーがおり、一定以上事業を拡大するには限界があると考えられる領域だ。

自動決済により、顧客のフラストレーションを緩和

米Amazonが展開する「Amazon Go」や、JR赤羽駅に設置された無人決済店舗など、国内外を問わずその数を増やしている「自動決済店舗」が「Threatening」の一例だ。

以前『XD』で紹介したローソンのウォークスルー決済では、商品情報が記録されたRFIDタグやQRコードを読み取ることで、金銭のやりとりをせずに会計ができる仕組みが構築されていた。顧客にとっては、スムーズな会計処理のほか、レジ行列の削減が期待できる。

事業者側としても、人件費削減や現金を置かないことによる防犯対策、レジがないことによる店舗面積の活用にも繋がるだろう。

店舗内容のローカライズ化

店舗ごとの品揃えをローカライズする動きも注目されるトレンドだ。米Amazonはユーザーから高評価を受けた製品のみを取り扱う実店舗「Amazon 4-star store」をマンハッタンにオープンした。店内の一角には「Trending Around New York」と題されたコーナーが設けてあり、地元のNY市民がよく購入する商品が陳列されている。

このような、データを用いた品揃えのローカライズも今後求められてくる変化のひとつになるだろう。

米大型ディスカウント百貨店チェーンのTargetは、早期に店舗のローカライズ化に可能性を見出し、国内で数十店舗と展開している小型ストアにて、近隣地域のコミュニティに合わせ在庫を管理しているという。

若いファミリー層が多い地域では子ども用品を、高齢者が多いところでは介護用品を他店舗よりも多く取り揃える。店舗における機会損失を減らすと共に、顧客に「ここに行けばある」安心感にも繋がるはずだ。

ビジュアルリサーチ

SNSで見かけた著名人の服が気になり、どこのブランドか必死に調べたものの、分からずじまいに終わった経験はないだろうか。気になる商品の画像から、その詳細を割り出す「ビジュアルリサーチ」は、顧客はこれまで以上に商品を探しやすくする一助となる。

Pinterestのようなビジュアルサーチサービスは以前から存在するが、このトレンドは、購買体験上にある探す行為をより手軽にしてくれるものだ。

「LINEショッピング」では、『ショッピングレンズ』という名前で、ビジュアル検索機能を実装。写真をアップロードすると、画像解析から、類似した商品がレコメンドされる。

同様のサービスはForever 21をはじめ、ZARAやH&M、Amazon、Target等様々な企業でも展開、検討が進められている。Instagramをはじめビジュアルでの直感的な情報収集や検索行動が増える中、購買体験においても、非言語での検索はより重要になるはずだ。

日本の小売は「トレンド」を「形」にできるか

レポートで紹介されていた21個の小売トレンドのうち、本記事で紹介したトレンドは9つ。実に半数近くのトレンドが、「顧客体験」に結びつくものであった。

現代の小売市場は「安さ」や「機能性」だけでは物が売れない。数あるブランドの中から選んでもらうためには、顧客と向き合い、製品だけではない“体験価値”をいかに提供できるかといった視点で差別化を図る必要がある。

CB Insightsのレポートは、その意識を持ったブランドや企業が増え始めていることを証明しているともいえる。とはいえ、国内では本記事で取り上げたトレンドに即した事例が、海外に比べて多くないのが現状だ。

「顧客体験」の重要性を叫ぶ声は、日本でもすでに大きくなっている。あとは、いかにそれを“形”に落とし込んでいくかが問われている。

img : CB Insights, Amazon, adidas, LIXIL, UNIQLO, ZARA